オフィスケイワン BIM/CIMによる効率化に尽力

オフィスケイワン株式会社(本社・大阪市)は、道路・橋梁分野向けの3次元設計・製作・施工を中心としたシステム開発と情報サービスを行うベンダーである。土木業界では人手不足が深刻化し、現場の省力化・効率化がこれまでになく求められている。そんな中、3次元設計やBIM/CIM技術を駆使して業界をリードするのがオフィスケイワン株式会社だ。そんなオフィスケイワンの会社の歩みや研究開発のテーマ、開発システム、今後の展望など代表取締役の保田敬一氏に聞いた。

橋梁設計・施工の省力化を目指すシステムを開発

2014年設立

国交省のプロジェクトにも参加。将来的には1/3の省力化の実現も可能か

−−今までの会社の歩みを教えてください

保田敬一社長 2014年に私ひとりで創業して設計照査のお手伝いをしていましたが、徐々に3D分野にのめり込み、今では、社員アルバイト含む34名(うち社員26名)にまで成長しています。もともとシステムによる効率化は好きだったので、設計図面上に3次元モデルを作成するシステム「Click3D」の開発からスタートして現在に至ります。

事業内容はBIM/CIM対応(3Dモデリング、施工計画、属性管理)を中心に行なっており、最近では高速道路のリニューアル工事での床版取り替え等のBIM/CIMを活用した支援サービスを請け負っております。また、3Dモデリングに関する研究開発に取り組んでいます。

−−システムの研究開発について詳しく教えてください

保田 継続的に研究テーマとして行っているのはVR活用です。2017年から駒井ハルテックと宮地エンジニアリング、瀧上工業の3社と共同で「橋梁工事VR安全教育システム」を開発しており、NETIS登録(KK-180029-VE)をしています。また最近では「メタバース橋梁施工シミュレーションシステム」も同じ3社で共同開発を進めております。これはCIMモデルをVRの中に取り込んで溶接・ボルト締め・動線シミュレーションするシステムで、こちらもNETIS登録(KK-220085-A)をしてレンタル・サービス提供を行なっております。

そのほかには、点群の活用にも力を入れています。橋梁メーカー6社と点群活用の勉強会を2年間実施し、その成果を「現況構造物の設計図面作成システム」(NETIS登録技術 KK-230007-A)を開発し、情報サービスの提供を行なっています。

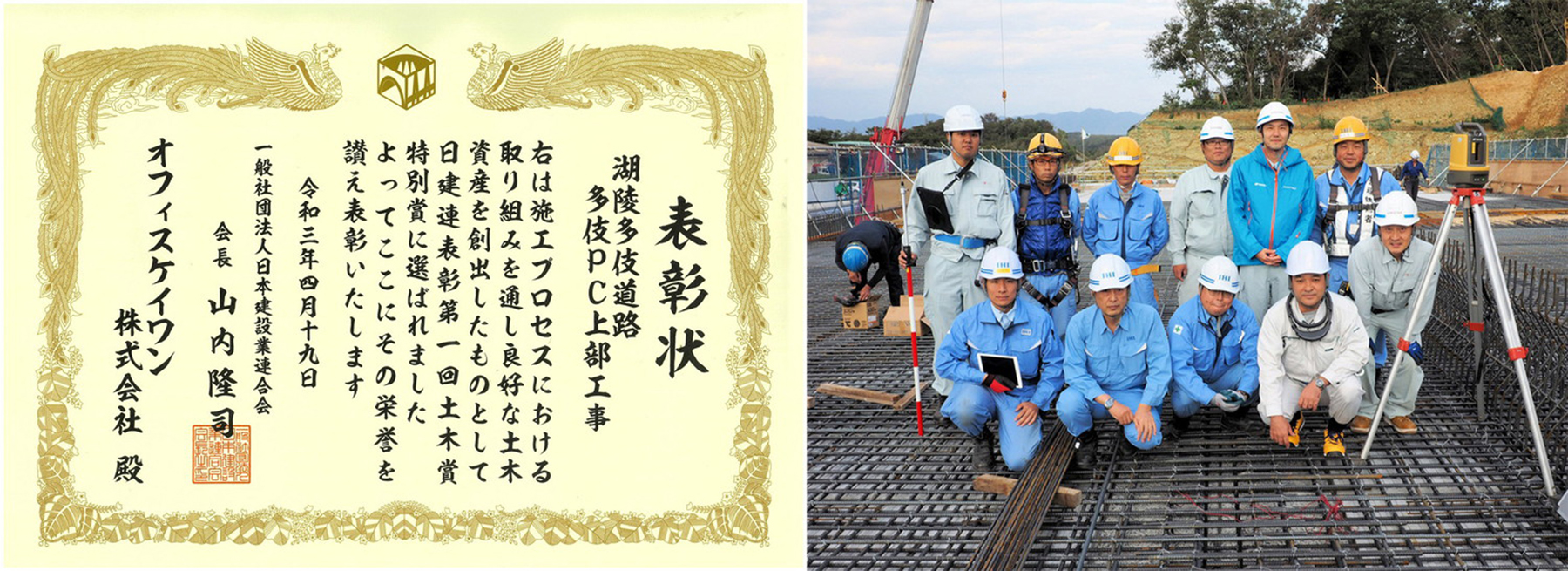

2018年から2022年まで国土交通省の施策である「建設現場の生産性を飛躍的に向上するための革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト」(PRISM)にコンソーシアムの一員として参加しました。2018年のPCコンポ橋の現場で、干渉チェックや4D工程管理、CIMデータによる出来形計測、MR技術による配筋作業などの取り組みが、日建連表彰2020第1回土木賞特別賞を受賞しました。

研究成果の学会発表にも力を入れており、土木学会全国大会では共著や単独で毎年3題程度の報文を発表しています。プレストレストコンクリートの発展に関するシンポジウムではCIM-BOXや高速道路リニューアル工事の取り組みを発表しています。これら学会発表の機会は、若手技術者の執筆・発表技術の鍛錬の場としても積極的に取り組んでいきたいと考えています。

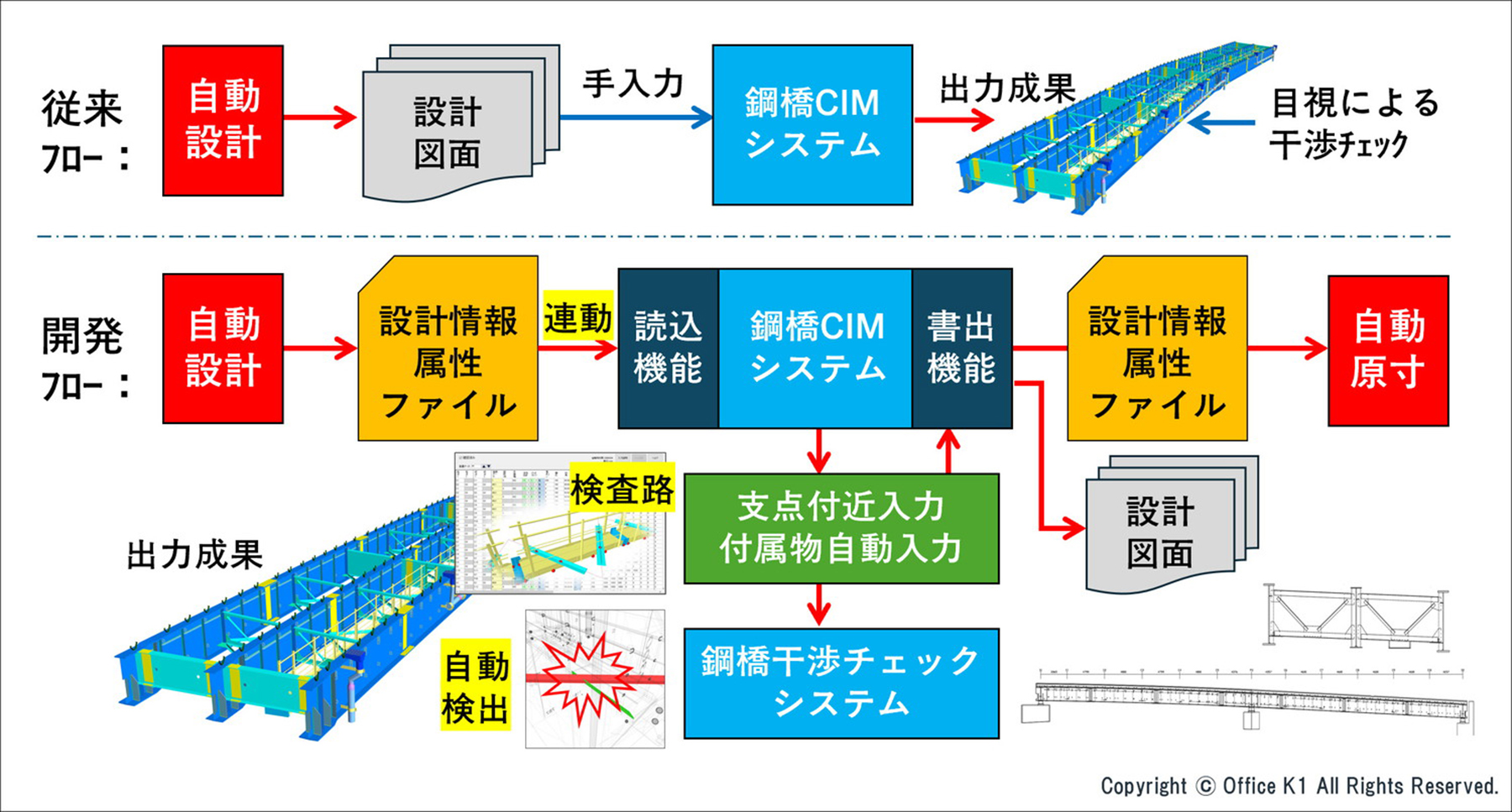

現在、鋼橋ではi-Construction2.0の取り組みとして、建コンと橋建協が自動設計から自動原寸システムにデータ連携を目指した協調領域の「鋼橋のデータ連携活用検討WG」を行っています。オフィスケイワンはデータ連携を活用するベンダーとしてWGに参画しています。昨年データ連携効果を検証する試行工事が発注され、CIM-GIRDERに中間ファイル「設計情報属性ファイル」を連動する取り組みを2工事で支援しました。取り組みを継続することで将来は1/3程度まで効率化できそうとの試行結果の報告がありました。現在は地方整備局で発注された鈑桁橋については試行が継続していますので、3D変換の引き合いを複数工事頂いております。活用検討WGでは箱桁橋の中間ファイル実装も引き続き進めています。

−−鋼橋の中間ファイルは設計データを自動原寸に連動するものですが、CIM-GIRDERに読み込むメリットは何ですか

保田 2つあります。1つは中間ファイルの3Dビューワとしての役割です。自動設計から出力した中間ファイルはテキストの羅列ですので、設計者が確認する方法が課題となります。CIM-GIRDERに読み込んで即座に3Dモデルに出力することで、連携データの「確からしさ」を確認することに貢献できます。もう1つは鋼橋の3D設計としての役割です。自動設計システムは現時点ですべての部材を扱えないので、CIM-GIRDERで支点上補剛材やジャッキアップ補剛材などのデータを追加入力して完成化し、そこから2D図面を出力することで従来の2D図面完成後に3Dモデルを作成していた手順が逆転できます。新しいワークフローに貢献できます。

今年より詳細設計ではデータ連携が義務化されて、これまでの設計図面から工事受注者が手入力していたフローがデータ連携に置き換わる将来像を描いています。オフィスケイワンも中間ファイルを活用するベンダーとして貢献したいと考えております。

開発したシステムは幅広く業界の共通財産に

3次元モデルを活用できるフロントローディング技術を推進

−−オフィスケイワンのシステムについて教えてください

保田 特許を5つ、NETISを10製品登録しています。施工現場の生産性・品質向上をテーマに桁橋から長大橋、PC橋と鋼橋すべて対応しており、従来の2次元図面を3次元のデータで活用していけるワークフローを確立していくことをライフワークにしています。建設コンサルタントや橋梁メーカー、ゼネコン各社と共同開発したシステムは国交省のNETISに登録することで広く業界で活用をしてもらっています。設計品質と施工管理の効率化を当社システムで貢献できると嬉しいです。

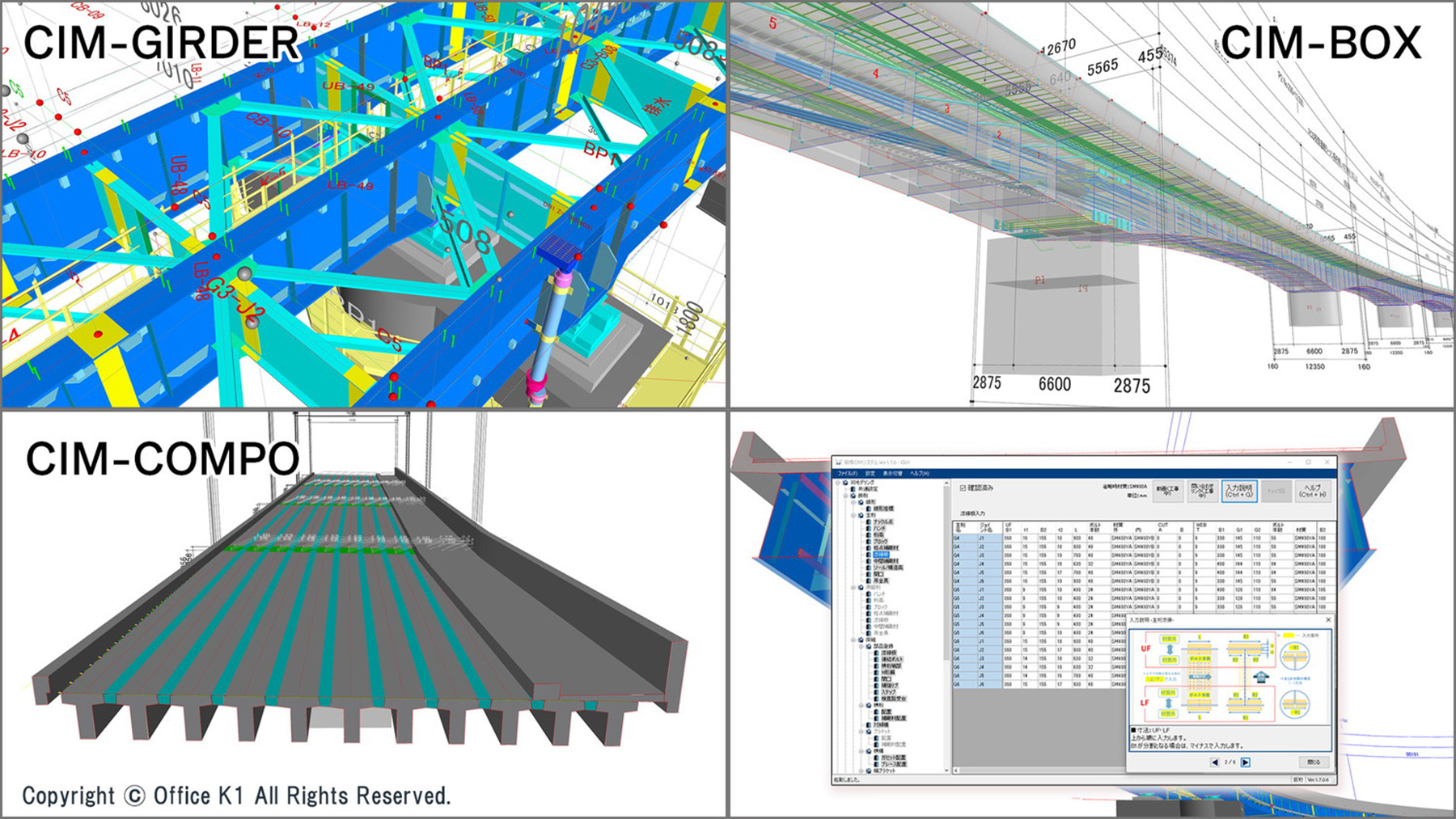

主力の製品は橋梁CIMシステムのCIM-GIRDER(鋼橋CIMシステム、NETIS登録技術 KK-200014-VE/令和6年度活用促進技術、KK-230072-A)とCIM-BOX(PC箱桁橋CIMシステム、NETIS登録技術KK-210005-A)、CIM-COMPO(PC桁橋 CIMシステム、NETIS登録技術 KK-190036-A)の3本です。

CIM-GIRDER は従来の2次元から3次元を作成するという手順ではなく、3次元から2次元図面に書き出すフローを目指しています。線形座標をCADデータから連動し構造スケルトンを定義し、GUI画面に従って設計情報をデータ連携すると、3Dモデル(dwg)、2D図面、設計照査シート(Excel)を出力できるシステムとなります。鋼橋上部工(鈑桁橋・箱桁橋)のCIMモデル、3D寸法線、BIM/CIM設計照査シートの自動作成を3DCADの操作なしで詳細度300~400の鋼橋上部工CIMモデルと3D寸法を作成し、そのデータが施工管理に役立てられています。一般的な3Dモデリングソフトでは設計者の高度な操作が求められますが、当社のCIM-GIRDERではGUIに沿った操作のみで、誰でも同じ品質の成果が得られる点が特長です。

CIM-BOXは場所打ち施工のPC箱桁橋、CIM-COMPO はPC橋の桁橋(コンポ橋、T桁橋、床版橋)専用のCIMモデル自動作成、およびCIMモデルによる施工管理の高度化を支援するシステムです。

そのほかPC床版とRC床版の配筋モデルを作るCIM-SLAB、鋼橋やPC橋の上下部工(桁橋)の概略CIMモデル(詳細度200~300)を道路中心線から数分程度で素早く作成できる予備設計のためのシステムであるCIM-PLANというシステムも採用いただいています。

また、橋梁以外では電線共同溝CIMシステムのClick-CCBOXがあります。独自開発の3D計画システムにより、管路線形・特殊部配置・埋設物設定などを計画し、設計基準を満足し整合性を確保した設計成果を出力することが可能です。

基本的にはデータ連携できるものは連携して、ソフトウエア上で入力システムを完成させると計算してCIMモデルが自動で作成できるのでいわゆる3DCADなしでモデルが作成できるものです。

熟練者のノウハウをシステム化、手戻りをゼロに

−−今後の展望、開発予定など教えてください

保田 将来の担い手世代に魅力的な建設業を残していくためには,現役世代の経験値をパラメータとして残して自動化し,技術者はシステムが提示した複数案からの決定・高度な判断,安全管理に十分な時間を割くことが大事と考えます。

また開発システムは計算結果だけでなく計算過程もアウトプットすることでブラックボックス化しない工夫も必要です。一方で鋼橋のデータ連携のような協調領域と企業努力による競争領域をすみ分けしていくことも必要と考えます。生産性の低い業界には入職してくれませんよね。

オフィスケイワンとして、3Dモデリング技術の向上と3Dモデルを活用したフロントローディング技術の開発をさらに進めて、図面不合を起因とする手戻りをなくすことと、橋梁分野の生産性向上に貢献していきたいと考えております。

−−ありがとうございました

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら