首都高速道路の技術革新2024

~舗装設計施工要領の大改訂、CO2削減への取組み、耐震補強技術やLSF舗装の開発、景観性の向上、BIM/CIMやVEの進展~

首都高速道路株式会社

執行役員(技術開発総括、技術部、技術コンサルティング部)

加古 聡一郎氏

首都高速道路は、今年4月に舗装設計施工要領を改訂した。舗装厚が45から60mmと薄層な場所でも施工可能な密粒度アスファルト混合物(5)を開発したことにより、従来、基層表層の2層施工が難しく密粒度アスファルト混合物(13)1層で施工していた箇所においても「小粒径ポーラスアスファルト混合物(5)」の適用ができるようになった。これにより、騒音や振動の抑制、走行車両の燃費向上とCO2排出量削減、舗装耐久性向上による打ち換えサイクルの長期化によるコスト縮減が実現している。また密粒度アスファルト混合物の改質Ⅱ型バインダに中温化技術の採用を義務付けたこと、アスファルト塗膜系防水材にも上限温度を設定したことにより、CO2削減についても貢献している。そのほか、景観性向上や耐震補強技術の開発、新たなロードヒーティング技術の開発、BIM/CIMやVEの取り組み状況について、加古聡一郎執行役員に詳細を聞いた。

「小粒径ポーラスアスファルト混合物(5)」の採用範囲を拡大

「小粒径ポーラスアスファルト混合物(5)」の採用範囲を拡大

最大骨材粒径を13mmから5mmに縮小

――この1年間、首都高は多数の技術要領を改訂しています。その中から、まずは今年4月に大改訂された舗装設計施工要領についてお聞きしたいと思います。今回新たに採用した「密粒度アスファルト混合物(5)」の開発目的とその特徴についてお聞かせください

加古 2015年から首都高の標準表層材料として採用している「小粒径ポーラスアスファルト混合物(5)」は耐久性、低騒音性、排水性、低燃費性に優れています。今回「密粒度アスファルト混合物(5)」を開発した目的は、標準表層材料である「小粒径ポーラスアスファルト混合物(5)」の適用範囲を拡大するためです。

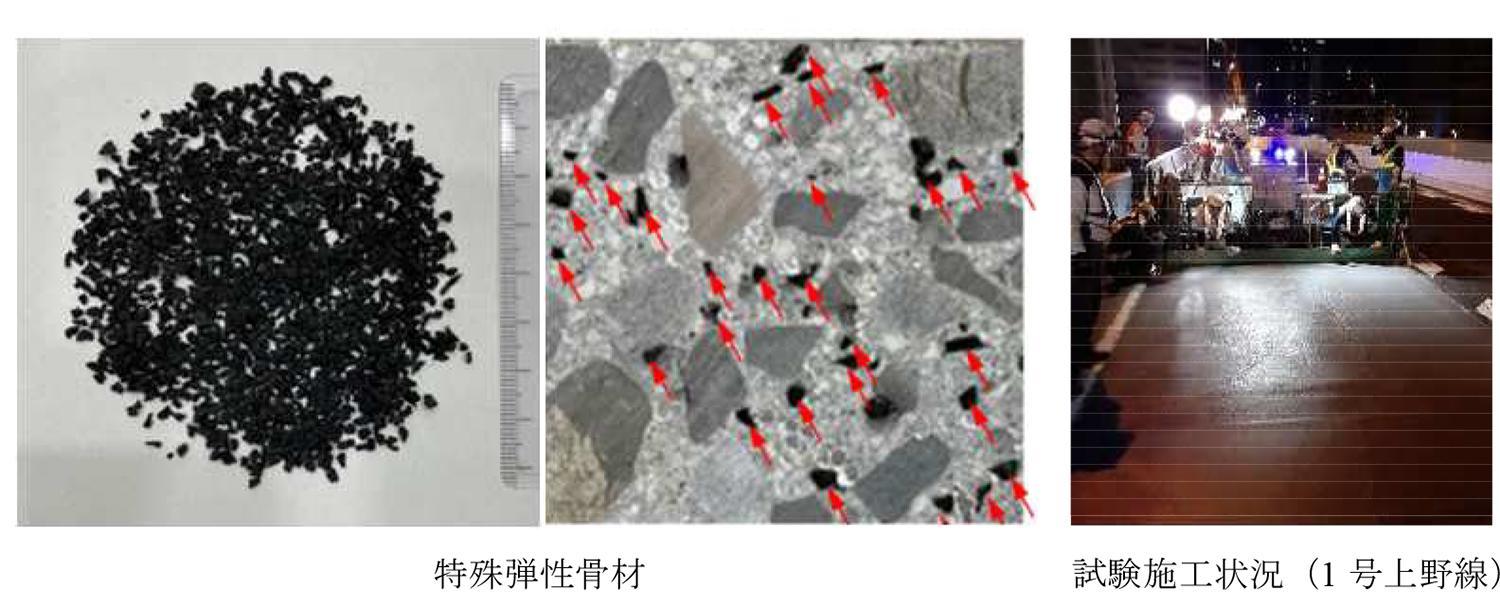

これまで舗装厚が45から60mmと薄層な場所では床版の不陸を基層でレベリングしてから表層を施工する、いわゆる「2層施工」が出来なかったため、やむを得ず密粒度アスファルト混合物(13)1層で施工してきました。このような場所にも表層30mmに小粒径ポーラスアスファルト混合物を採用するには、薄層でもレベリング可能な基層材料が必要です。そこで、最大骨材粒径を13mmから5mmに縮小した基層材料を開発しました。この材料を開発したことにより、薄層部についても表層に小粒径ポーラスアスファルト混合物を採用することができるようになりました。

――舗装厚が60mmというのはかなり薄いように感じますが、実際、RC床版上でそのような場所が存在するのでしょうか

加古 現在RC床版上の標準舗装厚は80mmです。しかし、ある時期に建設された高架橋では、上部工を徹底的に軽量化するためにRC床版に軽量骨材を採用し、舗装厚を60mmに縮小しています。しかし、この舗装厚ではRC床版上面の不陸を基層でレベリングすることが困難だったため、標準の舗装厚を80㎜に修正しました。

――表層のポーラスアスファルト混合物だけでなく、基層の密粒度アスファルト混合物も最大骨材粒径も5㎜にしたということですね。そのようにしても「小粒径ポーラスアスファルト混合物(5)」の採用範囲を拡大したかったということでしょうか

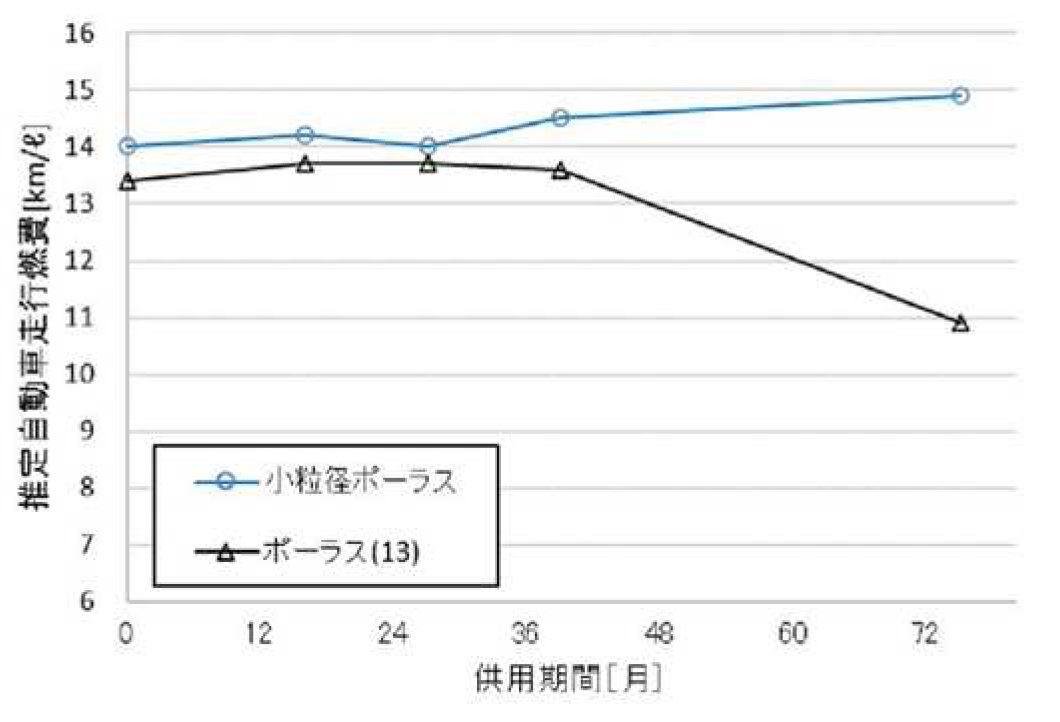

加古 「小粒径ポーラスアスファルト混合物(5)」は排水性が優れているため、雨天時でも安全な走行環境を提供できます。また、密粒度アスファルト混合物に比べて路面騒音値が10dB程度小さくなる超低騒音性を有しており、周辺環境への騒音負荷軽減にも貢献します。さらにこの舗装材料は、従来のポーラスアスファルト混合物(13)より走行車両の燃費が4.5%程度改善されます。この数値は一見小さく見えますが、首都高では1日約100万台もの車が走行していますので、燃費改善に伴って縮減されるCO2排出量も膨大な量になります。

小粒径ポーラスアスファルト混合物(5)と従来舗装の走行燃費の差

また、小粒径ポーラスアスファルト混合物は骨材が飛散しにくく、ポットホールができにくいという特徴も有しています。耐久性が向上したことで舗装打ち換えサイクルが長期化できることも大きなメリットです。労働者の確保が難しくなり、最近は資機材だけでなく人件費も上昇していますが、この舗装材料を採用した範囲では、打ち換えサイクルが長期化され、大幅に出費を抑えることができます。また、舗装工事に伴う交通規制が少なくなれば、首都高を利用するお客様へのサービスレベル向上にもつながります。加えて、工事に伴って発生する騒音や振動といった周辺環境への負荷も軽減できます。

――小粒径ポーラスアスファルト混合物(5)は車両の燃費を改善し、排出されるCO2量を削減する舗装材料ということですね。他の高速道路でも採用が進んでいるのでしょうか

加古 NEXCO東日本はコンクリート床版の基層に改質グースアスファルト混合物を採用する場合の表層に採用しています。また、阪神高速は技術要領に採用可能な材料と記載しています。

密粒度アスファルト混合物の改質Ⅱ型バインダに中温化技術の採用を義務付け

アスファルト塗膜系防水材にも上限温度を設定

――要領ではさらにアスファルト混合物製造時のCO2排出量を削減するために、全国に先駆けてトンネル内などで採用されている密粒度アスファルト混合物の改質Ⅱ型バインダに中温化技術の採用を義務付けましたね

加古 アスファルト混合物は熱可塑性の材料です。温めて柔らかくしたアスファルトで骨材をコーティングし、柔らかい状態のまま平らに敷き均して転圧し、冷えて固まったら交通開放します。加温する際には化石燃料を消費しますが、その温度を下げることができれば、それだけ燃料の消費量とCO2の排出量を抑制することにつながります。その技術が「中温化技術」です。

しかし、温度が下がれば混合物は硬くなり、敷きならして転圧することができなくなります。これを回避するには、添加剤を混ぜる方法と、アスファルト内に少量の水を噴霧して発生させた微細な泡(フォーム)のベアリング効果を利用する「フォームド」という方法があります。首都高に混合物を出荷しているすべてのプラントにフォームドの機械が設置されていることが確認できたため、ポリマー改質Ⅱ型アスファルトを使った密粒度アスファルト混合物にこの技術を採用し中温化することにしました。

アスファルト混合物の中温化は通常「低減温度」で表します。しかし、改質アスファルトは材料メーカーごとに物性が異なるため、プラント出荷温度はメーカーの指定した温度が採用されます。出荷温度が他のメーカーより高い材料は、一概に30℃低減といっても消費燃料は多くなりますし、逆に出荷温度が他のメーカーより低い材料は10℃低減といっても消費燃料は少なくなります。これでは同じ中温化と言っても不平等が生じるため、首都高では低減温度を定めるのではなく、プラントから出荷する際の温度の上限値を定めることにしました。その上限値は全プラントがフォームドで出荷可能な160℃に一律設定し、「ポリマー改質アスファルトⅡ型160」といった名称で呼んで通常の混合物と区別することにしました。

――アスファルト塗膜系防水材にも上限温度を設定していますね

加古 塗膜系防水材も施工温度が下げられれば、加温の際に使用する燃料とCO2排出量を縮減できます。これまで使用してきた防水材の施工温度は240℃前後でしたが、現在はこれを50℃下げた190℃で施工可能なものが開発されたため、全国に先駆けてこれを標準材料として採用しました。今までのものと比べると、CO2排出量を2割程度削減できることから「低炭素型アスファルト塗膜系防水材」と名付けました。

コンクリート上面増厚用コンクリート舗装「LSF舗装」を共同開発

材料単価を現在のPCM舗装の半額程度に抑制

――首都高は舗装でもカーボンニュートラルを目指して先進的な技術を開発したり、採用したりしているということですね。次は、今回の要領改訂で新たに登場したコンクリート上面増厚用コンクリート舗装「LSF舗装」についてご紹介ください。首都高は以前に「PCM舗装」という材料を開発されましたが、LSF舗装とPCM舗装では何が異なるのでしょうか

加古 SFRC舗装による鋼床版デッキプレートの補強対策が終盤に近づき、今後は上面が舗装切削機で削られてしまったコンクリート床版上面の補強に重点が移行していきます。LSF舗装と同じく床版上面増厚用舗装である「PCM舗装」は、これまでに首都高で10万㎡以上の実績があります。しかし、材料が高額であることが課題となっていました。そこで、あくまでも弾性係数や強度といった特性はPCM舗装と同等で、材料単価がPCM舗装の半額程度となる舗装材料をショーボンド、NIPPO、首都高速道路技術センターと当社で共同開発したものです。「LSF舗装」のLはラテックス改質、SFはスチールファイバー補強コンクリートの略です。一般的な硬質砂岩を加え、モルタルをコンクリートにしたことにより、材料単価を半分にすることに成功しました。

LSF舗装

――母材との接着はどうするのでしょうか。また、施工法についても教えてください

加古 母材との接着はPCM舗装と変わりません。エポキシ樹脂プライマーで床版のひび割れを補修し、その上にエポキシ樹脂系接着材を全面塗布してからLSFを打設します。ただし、専用の施工機械で製造して敷き均すPCM舗装とは異なり、LSF舗装はSFRC舗装と同様にコンクリートモービル車を使って製造し、SFRC舗装用フィニッシャで敷き均します。

――今年事業化された新たな大規模修繕事業では床版増厚を積極的に進めていくと伺っていますが、対象となる床版はどれぐらいあるのでしょうか

加古 新しい大規模修繕事業の延長は約21km、羽田トンネルを合わせると約22kmありますが、そのすべてで床版増厚を行うわけではありません。床版上面の残存被り厚を非破壊検査で調査し、採用範囲と優先順位を決めていきます。

路面補修シート 首都高に適用可能な材料の品質規格を定める

――そのほか今回の要領改訂で路面補修シートやグースアスファルト混合物用補修材料の品質規格を新たに追加したと聞いています。これはどのようなものでしょうか

加古 路面補修シートはこれまでも常温合材による穴埋め補修部の補強や、ゴムジョイントの応急補修などで採用していましたが、最近は新たな路面補修シートを開発して市場に参入するメーカーが増えてきたため、首都高に適用可能な材料の品質規格を定めることにしました。

グースアスファルト混合物は最小出荷量に制限があるため、小面積の施工では材料が余ってしまいます。そこで、既存の補修材を調査・研究し、品質規格を制定しました。ヒートロック工業と前田道路の製品は品質規格に適合する見込みです。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら