NEXCO西日本 延長 約56kmの新設事業、延長約192kmの区間で拡幅事業進める

NEXCO西日本は新名神をはじめとした延長 約56kmの新設事業、延長192kmの4・6車線化事業、延長約49kmの付加車線設置事業を進めている。新名神の新設事業は重要道路や重要鉄道を跨ぐ箇所に長大高架橋の架設、枚方トンネルにおいてはシールドマシンを使用した長大トンネルの施工など多くの難しい工事を行っている。4・6車線化事業についても、新名神や佐世保高架橋においては供用中の高速道路や桁下道路をうまく切り回しながらの施工が求められ、その構造も多種多様で難しい工事である。その詳細について後藤貞二建設事業本部長に詳細を聞いた。(井手迫瑞樹)

新名神高速道路 新設・拡幅事業が着々と進む

新名神高速道路の大津JCT~城陽JCT 間25.1km、八幡京田辺JCT~高槻JCT 間10.7kmで事業進捗

大和北道路、神戸西バイパスでも事業が進む

――事業中の新設・改築、4車線化、6車線化、付加車線設置事業について教えてさい

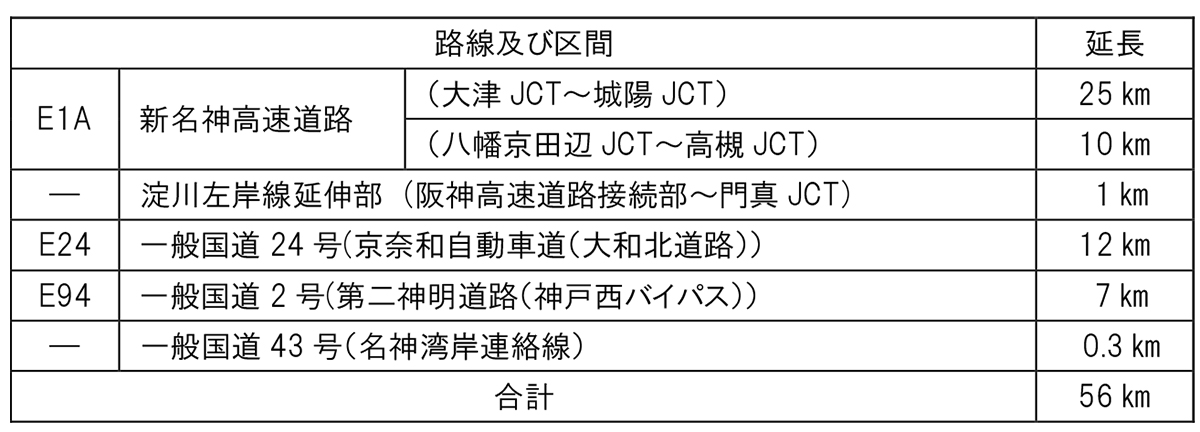

後藤本部長 新設・改築事業では、新名神高速道路をはじめ、京奈和自動車道の大和北道路など、延長 約56㎞の新設事業を進めています。また、4車線化・6車線化としては、延長約192㎞の区間で拡幅事業を行っています。この他、付加車線設置による4車線化を延長約49kmで進めています。

道路網図.jpg)

新設・改築事業路線図(NEXCO西日本提供、以下同)

新設区間56km一覧

新設事業としては、調査・設計や用地取得を行い、準備が整った区間から順次工事に着手しています。

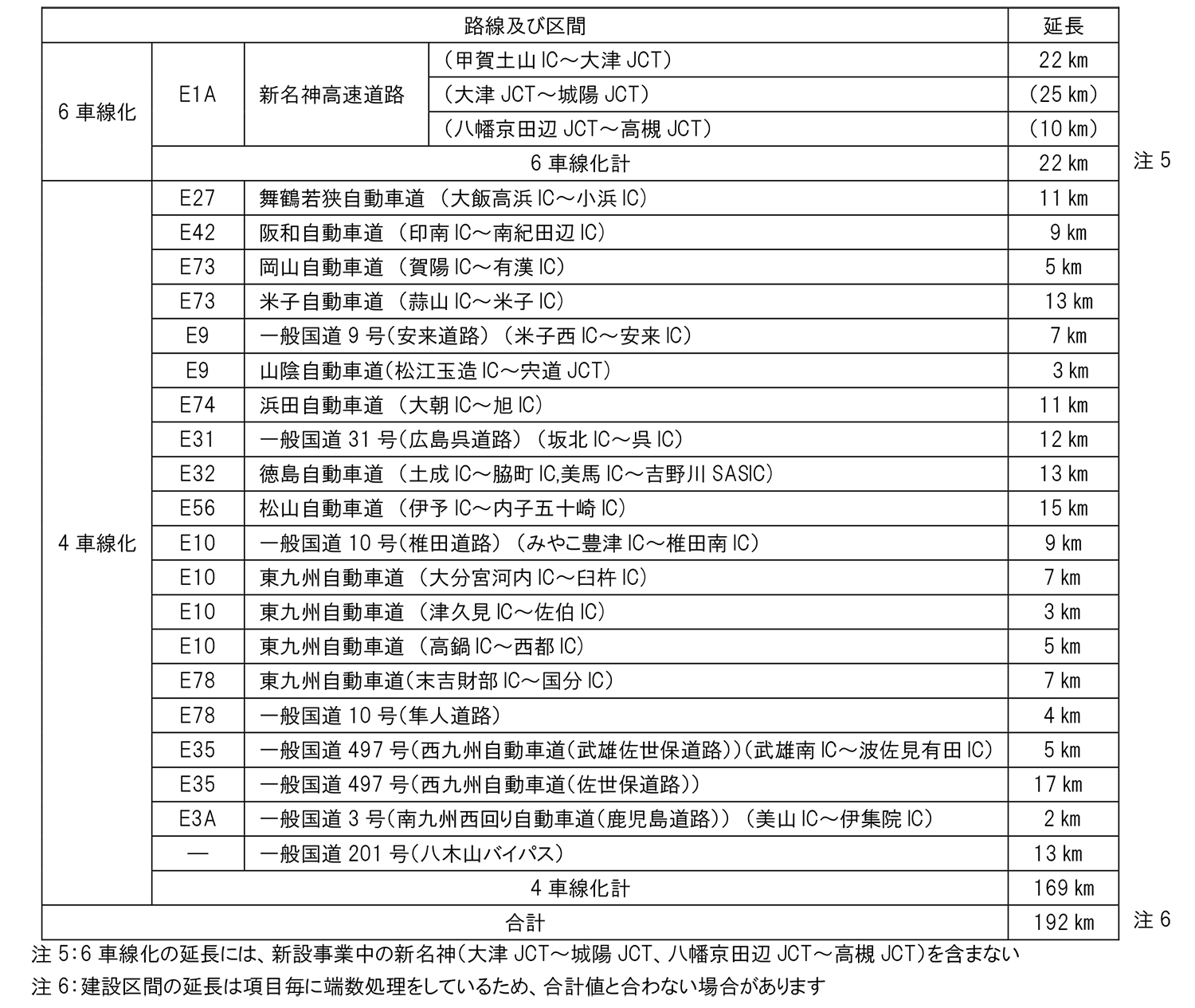

6車線化事業は、現在既に4車線で供用している新名神の甲賀土山IC~大津JCT間について、順次、6車線に拡幅する工事を進めています。

4車線化・6車線化事業一覧

4車線化事業は、昨今、能登半島地震など大規模な災害が頻発していますが、災害が発生した際、高速道路が早期に通行可能となることで緊急輸送路の確保や物資の供給が可能となり、また、高速道路で災害が発生した場合においても、4車線区間では、被災を免れた車線を活用して早期に運用を再開することが可能となる場合もあります。将来に起こり得る災害に備えるために、4車線化による機能強化が必要と考えております。

新設事業、6車線化、4車線化ともに、関係機関の皆様、地域の皆様のご協力を頂きながら、工事の安全を最優先に事業を推進して参りたいと考えています。

――新設事業についてもう少し具体的に教えてください

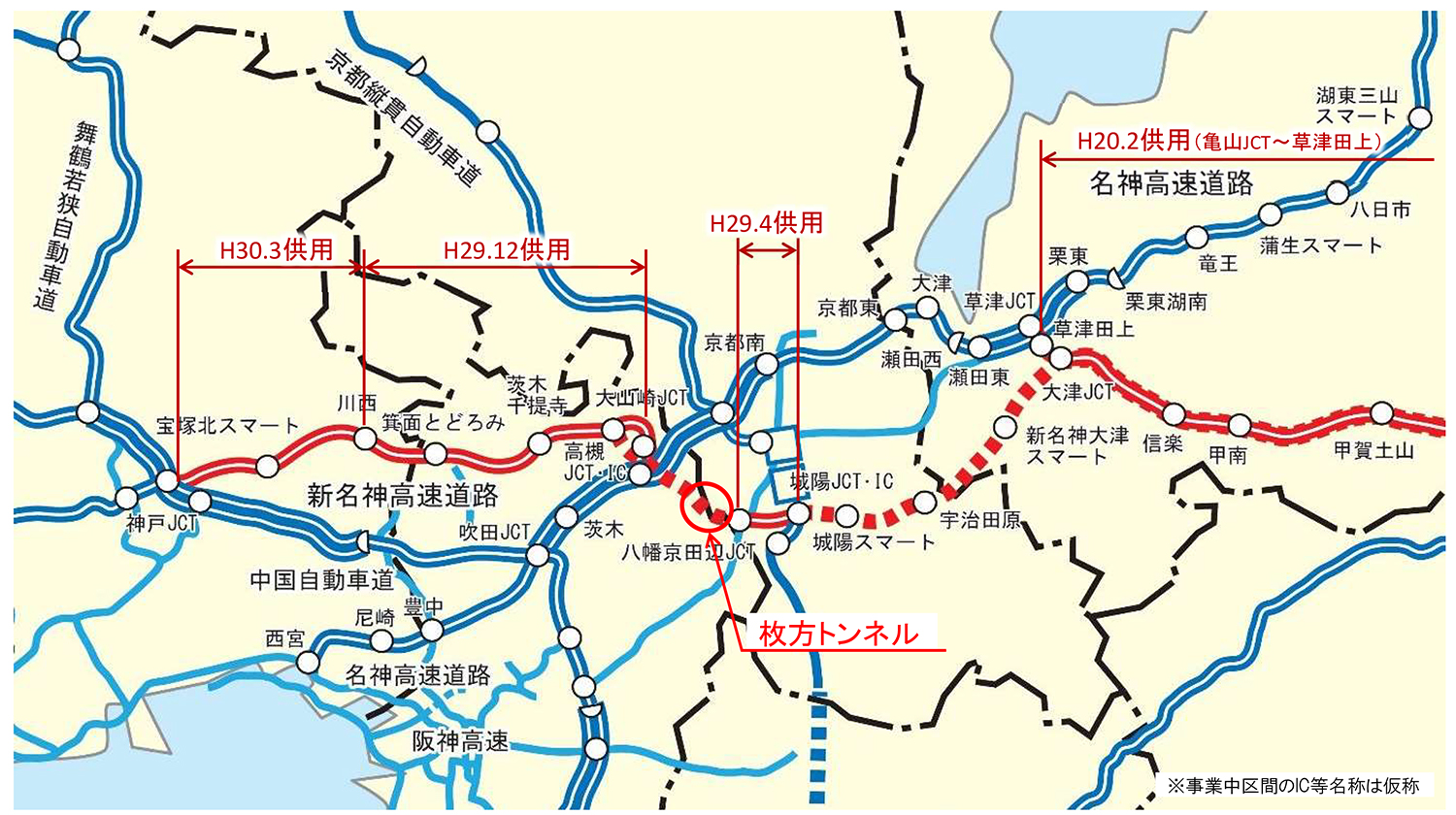

後藤 国土軸を形成し、わが国の物流・人流の大動脈となる新名神高速道路の大津JCT~城陽JCT 間25.1km、八幡京田辺JCT~高槻JCT 間10.7kmにおいて鋭意事業を進めています。

新名神施工中位置図(赤い点線部)

新名神高速道路の大津JCT~城陽JCT間では、今年1月に全ての用地の引渡しが完了しました。八幡京田辺JCT~高槻JCT間に関しては、一部、用地未取得のところもありますが、新名神の両区間で工事を全面的に展開しているところです。

淀川左岸線延伸部の一部で門真JCT付近 1.1kmの工事を進めています。淀川左岸線の延伸部については、調査・設計を進めるとともに、料金所部の拡幅など一部の区間で工事に着手しています。

また、国土交通省との合併施行で、京奈和自動車道の大和北道路 12.4kmと神戸西バイパス(第二神明道路) 6.2kmの事業を進めています。その他、名神湾岸連絡線の一部 0.3kmについて、今年3月に新たに事業許可を受けました。

大和北道路は、国土交通省との合併施行であり、大きく二つの区間に分かれていて、まず先行しているのが、奈良IC~郡山下ツ道JCT間の6.3㎞です。用地はまだ少し残っておりますが、工事を全面展開中です。引き続き地域の皆さまのご協力を頂きながら進めて参ります。大和北道路のうちの奈良北IC~奈良IC間の6.1kmは調査・設計中です。神戸西バイパス(第二神明道路)は永井谷JCT~石ヶ谷JCT間の6.2kmにおいて工事を全面展開中で、土工や橋梁の下部工を今まさに本格的に進めています。

佐世保道路 延長16.9kmのうち橋梁が5.4km、トンネル3.6㎞

佐世保高架橋の拡幅は難易度が高い施工

――今、京奈和道の話がありました。奈良工事事務所も新たに設置して力を入れられていますね

後藤 京奈和道の奈良IC~郡山下ツ道JCT間については、供用中の国道24号の上部に橋脚及び橋桁を施工する現場であり、そこを国交省と区間を分けて建設しています。現在、橋脚や橋桁を施工している状況です。用地についても一部残っておりますので、引き続き協議を進めて参ります。

――奈良北IC~奈良IC間は地下トンネルを掘進する計画があります。トンネルよりも浅い地上部分に木簡が出土しており、その木簡は地下水によって保存されていると聞いており、慎重に工事を行うことが必要になると思われますが、実際どのような感じなのでしょうか。

後藤 奈良北IC~奈良IC間にはトンネル計画があります。言われるとおり、地下水に影響を与えないよう慎重な施工が必要となります。そうした地下水への影響調査は国土交通省を中心に行われているところです。

――4・6車線化についてももう少し具体的にお願いします

後藤 6車線化事業は新名神で行っております。先ほど申し上げた新設区間の大津JCT~城陽JCT間や八幡京田辺JCT~高槻JCT間でも6車線化の許可を既にされておりますが、まずは暫定4車線を新設し、しっかりと繋ぐということが大事で、その後に6車線化に取り組んでまいります。ただ出来る限り将来的に手戻りが生じないように6車線での工事が可能な箇所については、最初から6車線として工事を進めて参ります。

新名神の既供用区間の6車線化事業ということで言えば、円滑な物流・人流の確保のため、甲賀土山IC~大津JCT間の22.5㎞で進めています。既に暫定4車線で開通している区間を供用させながら、橋梁の拡幅を中心に6車線化を進めているところです。

交通混雑の緩和や交通事故の減少を図るとともに、万一の災害時の通行止めの際にも早期交通開放が図れるように4車線化を進めています。4車線化については、4車線化以外にも付加車線事業としてIC間の一部について4車線化とする事業も行っています。道路整備特別措置法第3条に基づく4車線化事業として170kmのほか、付加車線設置事業として49㎞ありますので、合計219㎞について改築事業を進めています。

(4車線化を進めなければいけない)暫定2車線の区間は他にも未だたくさんありますが、まずは国の方で指定されている4車線化の優先整備区間のうち、事業許可をいただいたところから、順次、4車線化事業を進めていく予定です。

――4・6車線化事業における特徴的な構造物について教えてください

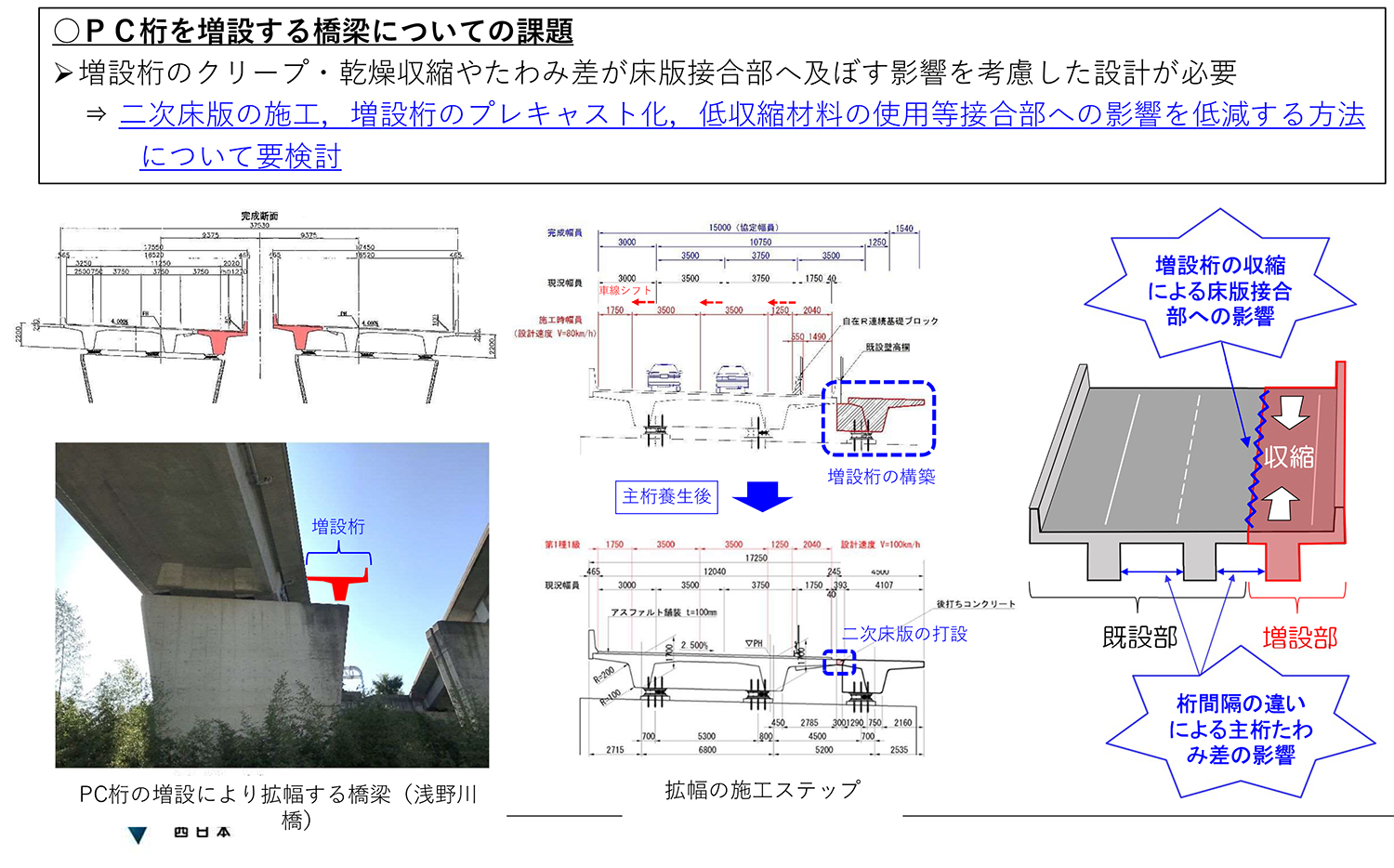

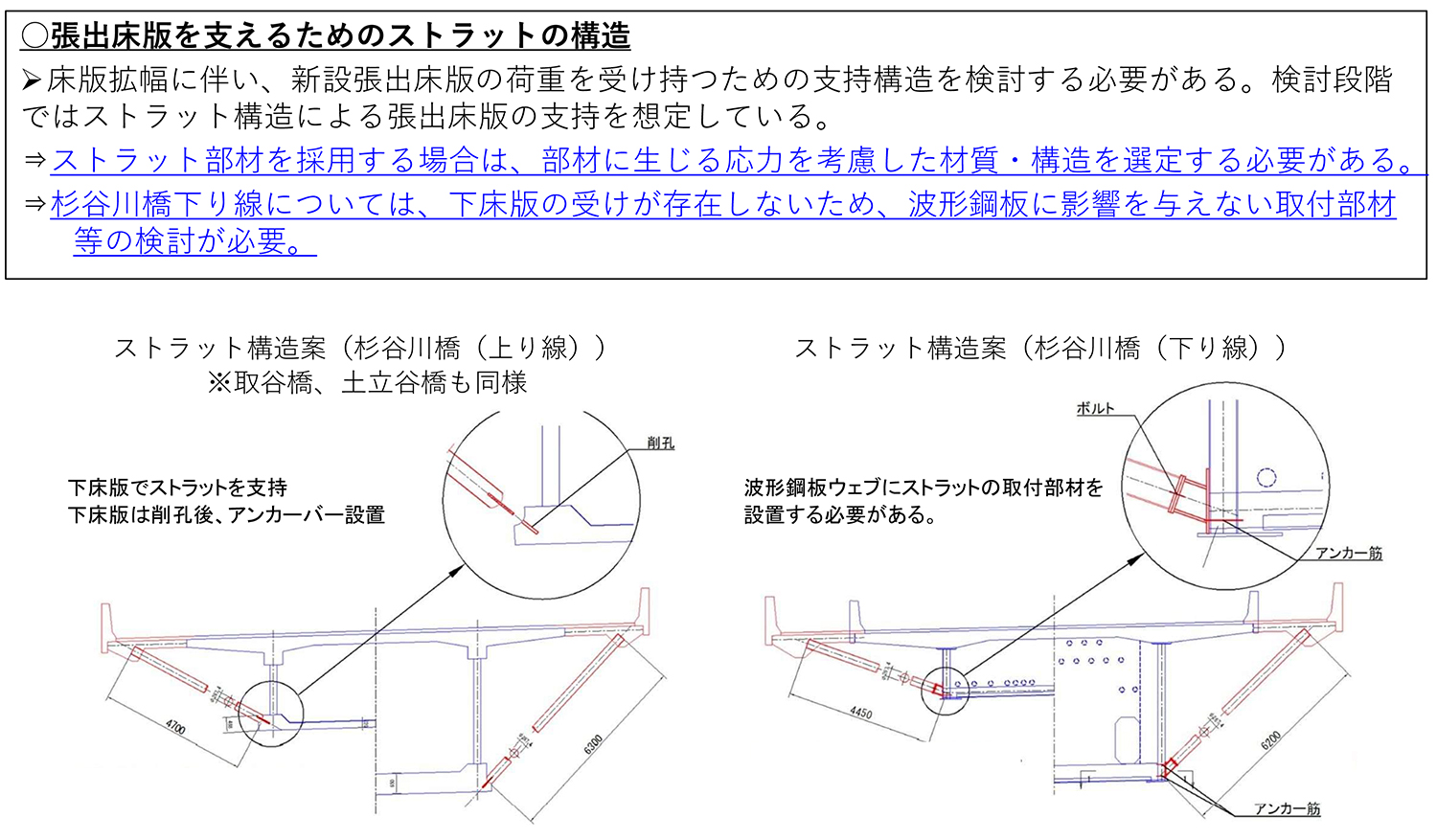

後藤 新名神の6車線化では、4車線で作った橋梁を6車線にしなければいけないということでありますから、既設橋に対して桁増設やストラット構造による拡幅を行って6車線化を進めています。

橋梁ごとに技術的課題がありますが、例えば,既設のPRC2主版桁にもう一本桁を増設し拡幅する場合,接合には新旧コンクリートのクリープや乾燥収縮に配慮しながら設計・施工を行う必要があります。

技術的難易度が高い新名神の拡幅

このように橋梁形式に応じた拡幅特有の技術的課題が多く,技術的難度の高い工事においては技術提案交渉方式を採用し、施工業者のノウハウも取り入れながら施工を行っています。

また、特徴的といえば、西九州自動車道(佐世保道路)佐々IC~佐世保大塔IC間の4車線化があります。

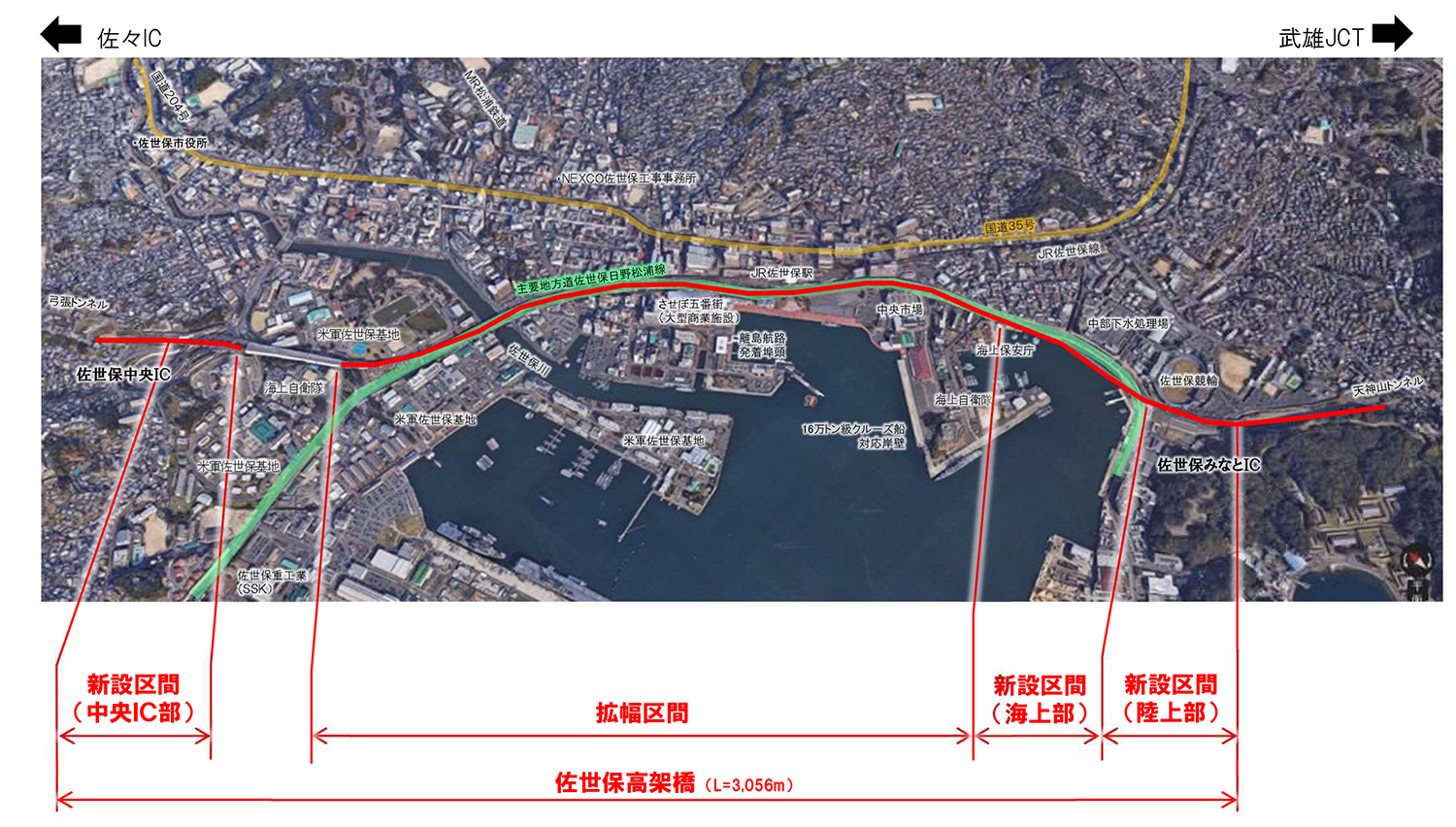

同事業では、延長16.9kmのうち、橋梁 5.4km、トンネル 3.6km(長大トンネル2本)で構造物が約5割を占めます。その中でも特徴的な橋梁が佐世保中央IC~佐世保みなとIC間の佐世保高架橋です。佐世保高架橋は、橋長約3.0kmのうちⅡ期線側へ新たに2車線分の橋梁を施工する区間(A1~P12、P62~A2)約1.1kmとⅠ期線の橋梁を両側に1車線ずつ拡幅する区間(P13~P56)約1.9kmがあります。

佐世保高架橋路線図

橋梁を両側に張り出す1.9㎞の方は、特に技術的難度が高いです。Ⅰ期線の橋梁を両側に拡幅する区間では、橋脚が暫定2車線分の梁幅しかなく、4車線化しようと思うと、T型橋脚の両側の梁部を継ぎ足す形で増設しなければなりませんが、この区間は市街地であるうえ、県道佐世保日野松浦線が並走しているため、県道の交通を可能な限り確保しながら橋脚の拡幅工事を行う必要があります。したがって、コンクリートの橋脚の梁部に箱型の鋼製梁を継ぎ足すことで橋脚の拡幅を行うこととしました。これにより、夜間での一括施工が可能となり、交通影響を最小限に留めることが可能となりました。なお、既設のRC橋脚梁と鋼製ブロックとの接合については、PC鋼材で一体化しています。

佐世保高架橋の構造概要と工事着手前の状況写真

佐世保高架橋の拡幅工事概要

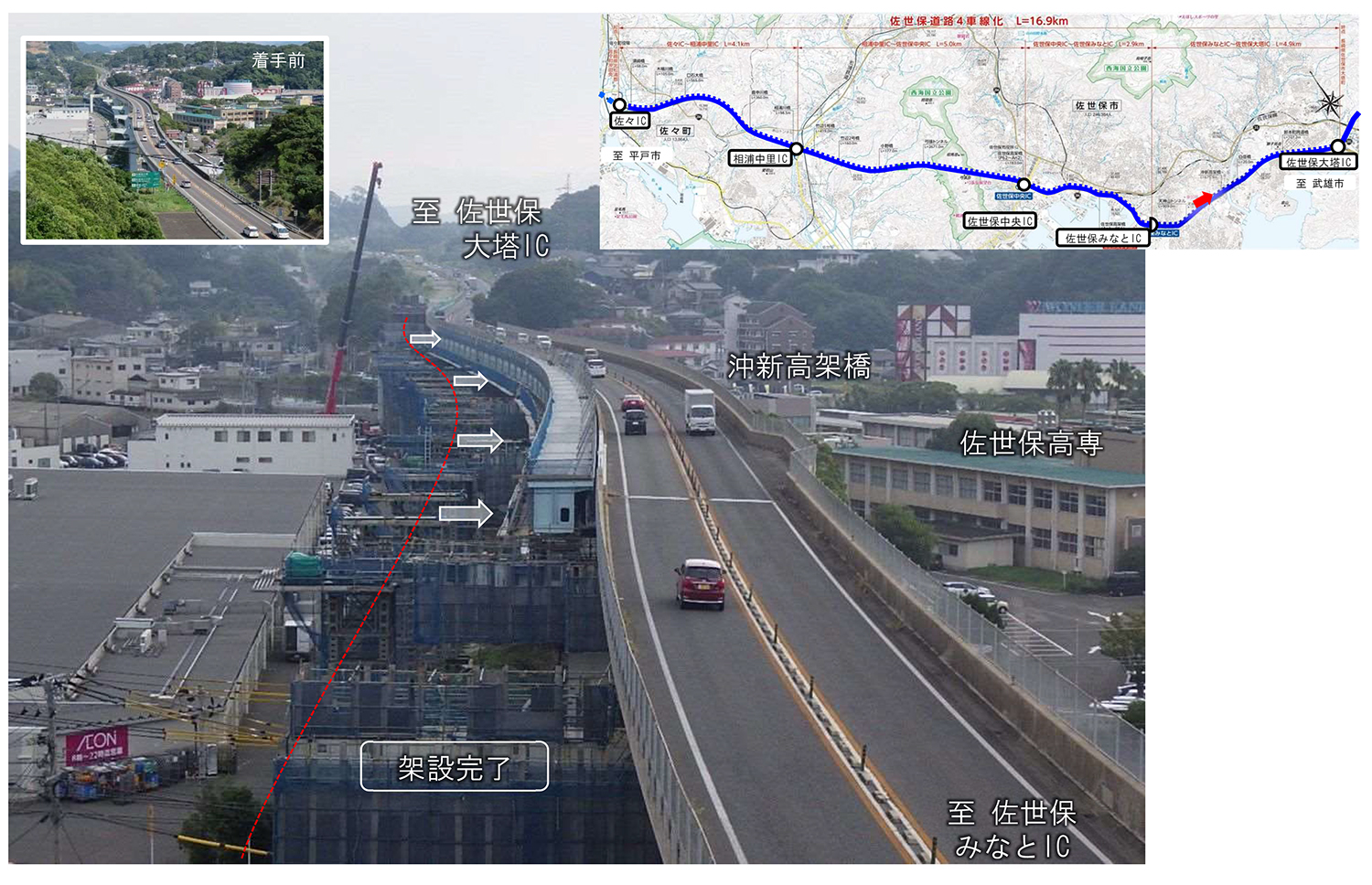

佐世保市街地に架橋されることから、重交通路線(佐世保日野松浦線:断面交通量約3万台/日)が並走し、交差道路も複数存在するため、特に周辺環境に配慮しながら拡幅・桁架設を行う必要があります。県道の夜間通行止めが必要となる日もあることから、沿道にお住いの方々や道路利用者の方々のご理解を得るために広報活動を精力的に行いつつ、施工計画や実際の施工もできるだけ影響が少なくなるような工法を採用して施工を進めています。場合によっては高速道路本線を通行止めにするなど、架設方法は現場に応じて使い分けています。

沖新高架橋着手前/同着手後

佐世保道路 長大PC橋も全面展開

佐世保港海上部 開断面箱桁から1室箱桁に変更

――佐世保道路は鋼橋の方がクローズアップされますが、山側にかけるPC橋もかなりの長大橋を架けているようですね

後藤 佐々IC~相浦中里間ですね。同区間における長大PC橋も全面展開しています。

――佐世保高架橋の佐世保港付近の海上部を渉る部分では1期線を開断面箱桁で作っています。NEXCOは通常開断面箱桁は使わず狭小箱桁を採用することが多いですが、佐世保市の景観条例との兼ね合いからその設計で悩んでおられました。結局どのような構造を採用されましたか。

後藤 当初は、Ⅰ期線と同じ開断面箱桁で計画して検討を行いましたが、曲線によるねじりの影響により、板厚やウェブ高が過大となるなど構造上の課題がありました。景観に関しては、佐世保市と協議を重ね、桁色をⅠ期線と違和感が出ないよう配慮することで1室箱桁を採用しています。

佐世保高架橋の佐世保港付近の海上部を渉る部分

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら