岩手県管理の釜石市内七の橋でAIラップ工法が東北地方初採用

岩手県沿岸広域振興局土木部道路河川課が塗替えを進めている釜石市内の一般国道283号七の橋において、東北地方で初めてAIラップ工法(Air Improvement Wrapping System)が採用された。同工法は足場内部の作業空間を空調管理することにより、理想的な温湿度環境で塗膜の除去や再塗装を行うことができる工法で、温湿度管理だけでなく、有害粉塵を選別して吸着することができる技術を採用している。これまでの現場では完全に足場を囲うラッピングは不可能であると考えられており、そのため、温湿度管理や外部からの飛来塩分粒子の遮断は不可能と考えられていたが、完全ラッピングを実現することで、温度や環境に左右されない通期での施工が可能となった。(井手迫瑞樹)

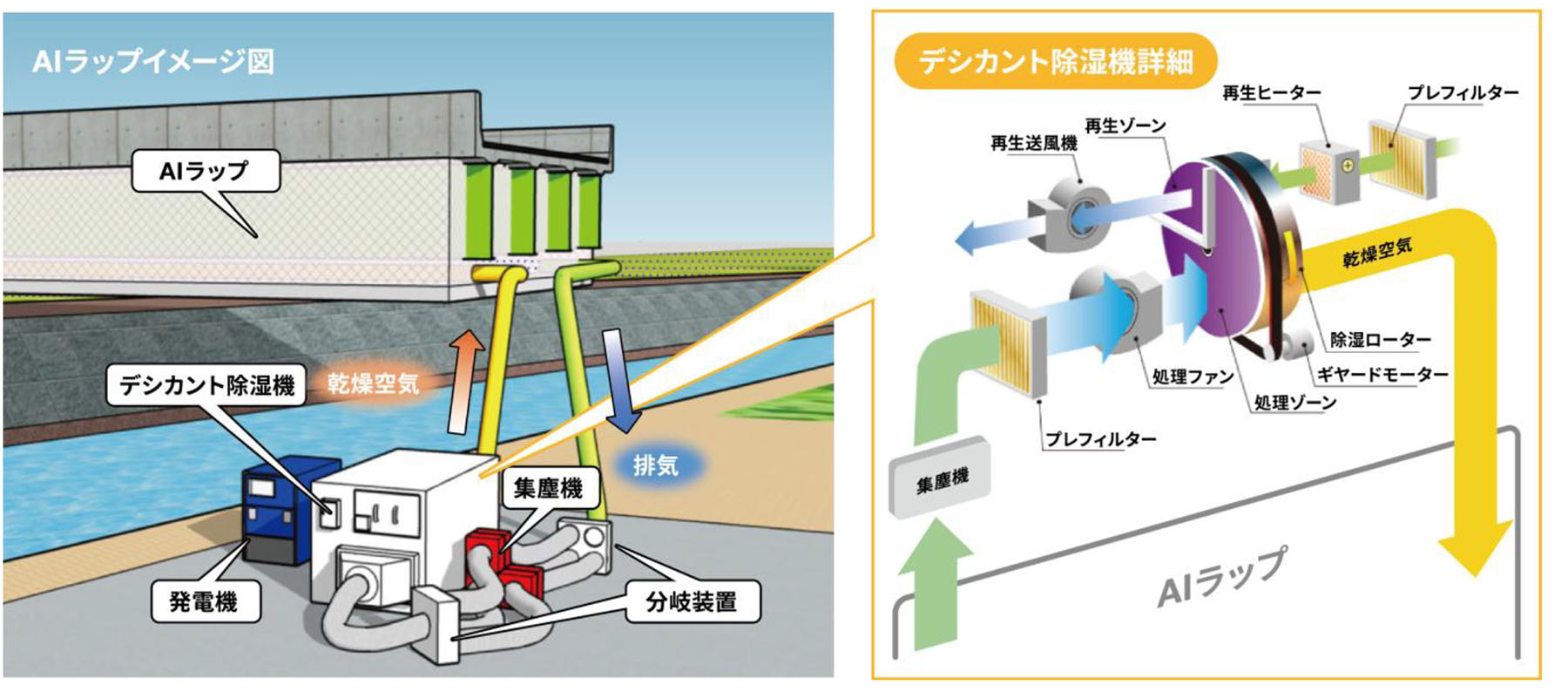

AIラップ工法イメージ図とデシカント除湿機

PCBや鉛を含有 橋梁長寿命化の観点から塗替え

IH工法と、循環型のブラスト工法を併用して塗膜除去

同橋は橋長66mの昭和44年に建設された鋼3径間連続鈑桁橋である。甲子川支流の小川川を跨ぐ部分に架けられており、並行してJR釜石線の鉄路が走る。さらに付近には三陸沿岸道の釜石中央ICがある。海岸部からは直線距離で4kmしか離れておらず、状況によっては塩害が懸念される箇所でもある。令和3年時点での点検結果では健全性の判定区分Ⅱであったが、コンクリート部の損傷もあることや桁全体が老朽化しており橋梁長寿命化の観点から塗替えることとした。

JR釜石線と並行している / 七の橋橋面

釜石中央IC

塗膜を事前調査した結果、PCBや鉛を基準値以上含んでいることが確認され、塗膜除去の際の厳しい施工対策も必要となった。IH工法と、循環型のブラスト工法を併用して塗膜除去を行った。

RPR工法で塗膜を除去

ブラストも用いている

東北沿岸部における冬季施工 低温下施工や飛来塩分による品質低下が懸念

AIラップ工法 クイックデッキライトとクイックラップを使用 除塩フィルダーにより塩分除去

さて、現場は太平洋側で東北としては暖かい環境にあるとは言え、冬季は5℃未満の、通常では塗り替えができない低温環境下に晒される日もある。そのため、通常の足場および養生では工期が読めなくなるというデメリットがあった。さらには海岸線に近い場合、せっかくブラストで素地調整しても、塗装までのわずかな時間に侵入する海塩粒子により、素地と塗装との間、もしくは塗膜と塗膜の間に期せずして塩分を埋め込む形になってしまうことで、せっかくの塗替えの品質を低下させてしまうという可能性があった。

吹付塗装の施工状況

今回の現場では、吊りチェーンピッチを広げ、施工の支障になる吊り支点の数を最小化するため、クイックデッキライトを採用した。また、完全密封の養生シートとしてはクイックラップを採用した。クイックラップは厚さ0.3mmの熱収縮・密着型・防水性を有する養生シートである。約30%の熱収縮性能を有しており、ヒートガンを用いることで、シートが緊張した状態となり強度を増す。さらにその名の通り、重ねしろ(300~400mm)をヒートガンで炙ることで簡単に溶着することができる。ダクトなど空気やブラスト回収の出し入れ口も写真のように密封しており、有害物を含んだ粉塵が外に出ることはない。さらに採光性の高い素材であるため、場内は明るく、施工性の向上が期待できる。

足場はクイックデッキを採用している

AIラップ工法を採用

採光性が高い

また、本橋のような沿岸部に近い橋梁においては飛来塩分の影響による品質低下を招かないように、空気の循環時に除塩フィルターを設けることで施工時における塩分付着を大幅に抑えることが可能だ。

集塵機とデシカント除湿器などを使って場内を5℃以上30℃以下、湿度85%未満に

空気を捨てずに循環することでエネルギー効率が向上

こうした極めて密封性の高い空間に対し、集塵機とデシカント除湿器(西部技研製)およびジェットファーネス(夏季はクーラー)を使って、絶えず場内を5℃以上35℃未満、湿度85%未満を保ちながら施工し、場内の空気を絶えず循環させることで、不純物質を除去しながら施工できる。デシカント除湿機は「除湿するだけで温度が2~3℃上がる」(AIラップ工法協会)ため、5℃前後の気温である場合はヒーターを必要としない箇所も出てくる。さらに同機は、「ハニカム形状を有したフィルターが吸水して湿気を除去し、その空気をまた場内に送り出す機構のため、場外から全空気を取り込み直す方式と比べて、(温度が上下せず)極めてエネルギー効率の高い手法」(同)を採用している。同機は食品や薬品の製作工場などで用いられており、土木分野での採用は同工法が初めてという事である。

デシカント除湿器(左写真手前) / 場内の温度や湿度を一定に保つためのホース(右写真)

当日のAIラップ内の温度および湿度

機材設置概要図例と湿度および温度実証例

通常のやり方では冬季の温度低下により塗膜養生が不可能になったり、結露の発生などで塗装が施工できなくなる、あるいは夏季の灼熱により作業不能になるなど、工期が読めない状況に陥っていたが、そうした状況を回避することができるようになるため、「稼働率向上による実質的なコスト削減、安定した施工品質の確保、工程が安定化することによる入札機会の増加、人員配置の効率化、何より快適な作業現場を実現することによる若手の歩留まりの向上が期待できる」(AIラップ工法協会)。

コンクリート補修の品質向上にも寄与

沖縄本島では、灼熱の夏季に施工できることも実証

本橋では鋼桁塗替え以外にも、断面修復やCFRP補強材による床版補強などを行っているが、それらの工程にも、樹脂や断面修復材の養生が必要であるため、温度や湿度を基準値内に収めることができるAIラップ工法は品質確保に寄与できる。

今回は寒冷地での施工であったが、同工法は既に沖縄本島(沖縄市)でも試験体を用いた施工実験を行っている。現場の場内温度は最高で60℃、湿度は85%以上という施工不可能な現場でもAIラップ工法を用いることで、温度を35℃未満、湿度を68%に抑えることができ、施工可能かつ塩分の場内進入も抑止することを実証している。

今夏には熊本県の実橋で夏季における同工法初の施工を予定している。

七の橋の元請は木村塗装工業。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら