NEXCO東日本 常磐自動車道(浪江IC~南相馬IC間)4車線化事業 請戸川橋(鋼上部工)送出し架設工事が完了

概要動画Overview Video

常磐自動車道の4車線化事業の一環として、浪江IC~南相馬IC間で進められていた請戸川橋の鋼上部工送出し架設工事。4月3日現場が報道機関に公開され、その後、安全と精度を保ちながら送出し作業は無事完了した。供用路線や河川、高圧線に挟まれた厳しい施工条件の中での施工であった。4月3日の現場公開の様子と三井住友建設鉄構エンジニアリング・監理技術者の服部 一実氏に施工の工夫等を聞いた。

常磐自動車道(浪江IC~南相馬IC間)4車線化事業 請戸川橋(鋼上部工)送出し架設工事

常磐自動車道(浪江IC~南相馬IC間)4車線化事業 請戸川橋(鋼上部工)送出し架設工事を報道陣に公開

大型クレーンを設置できないことから、架設には送出し架設を採用

東日本高速道路東北支社は4月3日、常磐自動車道の4車線化事業で福島県浪江町室原に建設中の請戸川橋鋼上部工の架設現場を報道機関に公開した。

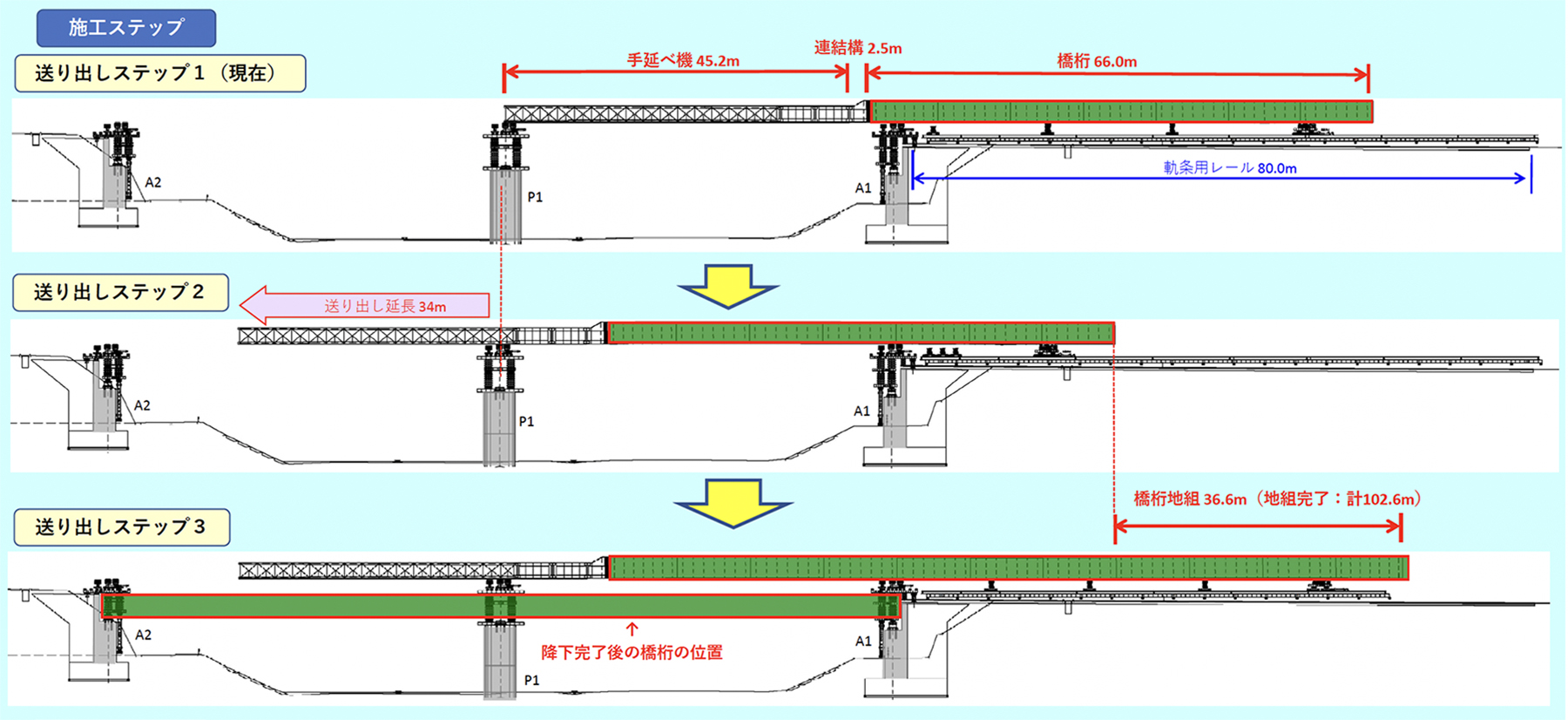

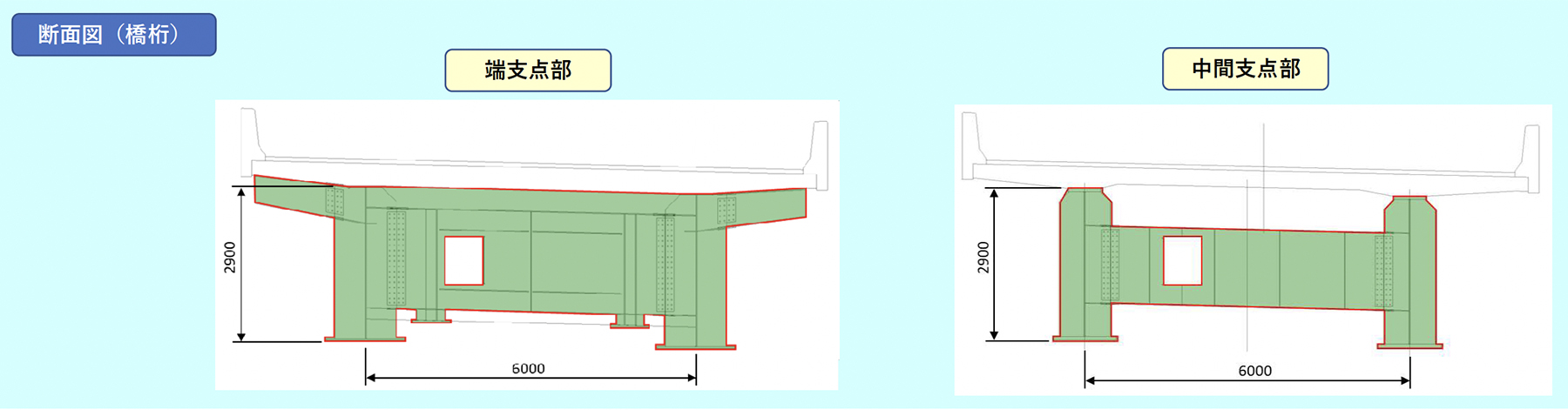

請戸川橋は、橋長104.0m(桁長102.6m)の鋼2径間連続2主鈑桁橋。浪江IC〜南相馬IC間の暫定2車線区間のうち、浪江IC付近約2kmで実施されている4車線化事業の一環として整備されている。

橋脚が請戸川を跨ぐ位置にあり、高圧電線が付近にあることで、大型クレーンを設置できないことから、架設には送出し工法を採用。工事受注者は三井住友建設鉄構エンジニアリング。橋梁南側に敷設した軌条用レールと台車上で、手延べ機(仮桁)と工場で製作後に現地で地組みした橋桁を連結し、推進装置とジャッキで少しずつ送出した。橋桁がA2橋台の仮受鋼材上に到達後、橋台上から約5.4m高い位置で送出された桁を降下させ、橋台および橋脚上の所定位置に設置する。

施工ステップ(現在とは4月3日の現場見学時)

施工ステップ(現在とは4月3日の現場見学時)

断面図(箱桁)

断面図(箱桁)

現場での工夫や安全対策

新人教育も「知らない、わからない」を徹底排除して作業

現場は、高圧電線の近くであることから大型クレーンの使用が不可能であり、また、共用路線脇の盛土上であることから作業ヤードのスペースが限定される中の施工で、安全面に対しても細心の注意を払ったという。現場での工夫や安全に気を配った点など元請けの三井住友建設鉄構エンジニアリング・監理技術者の服部一実氏に話を聞いた。

「供用路線のすぐ横ということもあり、桁が曲がって送出されることのないよう、測量機器で既知点を直線で結んで、ズレがわかるポイントを作り、供用路線側にはふ角75度などの問題があるので近づかないように厳格にまっすぐになるよう、逐一管理して送りました」

請戸川橋の架設では、通常設置できるはずの送出し設備を、スペースの制限から土工部と橋台の両方で支える構成にせざるを得なかったという。これにより沈下のリスクが高まるため、送出し中は倒れや傾きを常に測量しながら進める慎重な作業となった。

「本来は橋台上にベントを立てるのが理想ですが、今回は設置スペースが狭小のため、土工部と半々に受ける形。過去には沈下によって事故が起こった事例もあり、それを防止するため荷重が変化していく各ステップごとに倒れと沈下量を測量しながら随時作業を進めました」

軌条設備を設置するヤードが狭く、大型クレーンの使用が困難だったため、橋桁は3分割して地組・架設。クレーンの移動が難しい中で、複数回に分けて送出す工夫が施された。

「一気に架設して送出すのがスマートですが、ヤードが狭くて難しいため、3回に分け、地組し、その都度送出しました。供用路線の盛り土上横に高圧電線があるという厳しい条件の中の工事であるということが最も難しい部分でした」

自然環境に関しては、請戸川に油圧ジャッキなどの作動油が落ちないよう、特に油圧系統の取り扱いに注意が払われた。

「漁業権や近隣民家もないため、環境的には配慮点が少ない現場でしたが、河川上ということもあって、ジャッキなどの油漏れには細心の注意を払いました。接続部には吸収材を使用してホースを接続し、漏れないよう養生しています」

安全対策にも余念はない。強風が吹きやすい地形に対応し、現場ではリアルタイムで警報が鳴る気象モニタリングを導入。風速の停止基準も厳しく設定した。

「山から降りる風による飛散などで供用路線にクレーンの荷が触れてしまわないように、10分間10mの停止基準を8分間に短縮しています。クレーンには最新の旋回制限装置が付いているので、それを利用し、毎回チェックリストも併用して管理しています。今回は若手のスタッフが多かったこともあり、育成も含めて丁寧に進めてきました。手順など毎回、作業する前に必ず理解するように検討会議や打ち合わせを重ねて『知らない・わからない』を排除し、安全に対する意識作りを徹底し、作業を行えるようにしました」

また、過去の事例に基づいて、地震時に最も大きくなる荷重を想定して設備を再検討。東日本高速道路との協議を重ねて、施工体制の安全性を確保した。

「過去に起きた最も避けなければならない事故事例を教訓に、設備全体を再検討しました。特に、支点上で橋桁を受ける際に発生しうる地震時の最大荷重を想定して、使用機材の強度や構成を一から見直しました。この検討内容についてはNEXCOさんにも詳細に説明し、相互に納得した上で施工を進めました」

作業は監督も含めた各箇所6人の体制で、ジャッキ操作や異音の有無・荷重バランスを丁寧にチェックした。

「ジャッキに関しては、スペシャリストであるオックスジャッキさんにストップやスタートなどの制御を担当してもらいながら、各橋脚の橋桁受け点に作業員を4人配置しました。異音がないか、不均等荷重がかかっていないかを細かく確認作業を進めました」

現場の進捗状況は、降下作業までの送出し架設作業全般が完了し、支承への接続を終えた。現在は、床版工事に入っている。

設計は片平新日本技研。橋梁上部工の元請は三井住友建設鉄構エンジニアリング、一次下請は相馬建鐵(架設工)、オックスジャッキ(ジャッキ工)など。

-scaled.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら