NEXCO中日本 北陸道手取川橋架替えのジャッキダウン進む

概要動画Overview Video

NEXCO中日本は、石川県有数の大河である手取川河口部に位置する北陸道手取川橋(美川IC~能美根上SIC間)において、塩害で損傷したPC連続箱桁橋を8径間連続鋼開断面箱桁橋(橋長547m、鋼重約1,800t×2(上下線)、上部はプレキャストPC床版)に架替える工事を進めている。現在は既設上り線PC橋直上に進めていた鋼桁の架設、撤去フレームの設置工を終え、既設PC桁の撤去を完了し、柱頭部を切断しながら、鋼桁を降下するという非常に難しい工程を施工している。(井手迫瑞樹)

下部工を使えるのは維持管理の賜物

はつりもチッピングマシンとWJを併用しマイクロクラックを抑制

既設橋脚を撤去せずにそれを大部分用いる形で、架替え桁を架けることができるのは、JH~NEXCOに至る維持管理の賜物である。2006、7年に耐震補強対策と塩害を兼ねて施工した下部工の補修補強は、塩害に侵された部分をWJなどによってはつり取った上で、コンクリート巻き立てによる被り厚の増加や、波浪による影響が大きい橋脚に超高強度繊維補強モルタル(ダクタル)ボードを採用して耐摩耗性を向上させたことにより、塩害の進行を阻止したためである。ちなみにはつり工は、施工性とコストを考慮して、チッピングマシンを用いて表面から10㎝程度をはつったうえで、マイクロクラックを抑制するために2.5㎝程度をWJによってはつりとった。

波浪による影響が大きい橋脚にダクタルボードを採用して耐摩耗性を向上

ジャッキダウン量は約5.7mに達する

施工時のフラット維持が大事

さて、鋼桁の架設である。

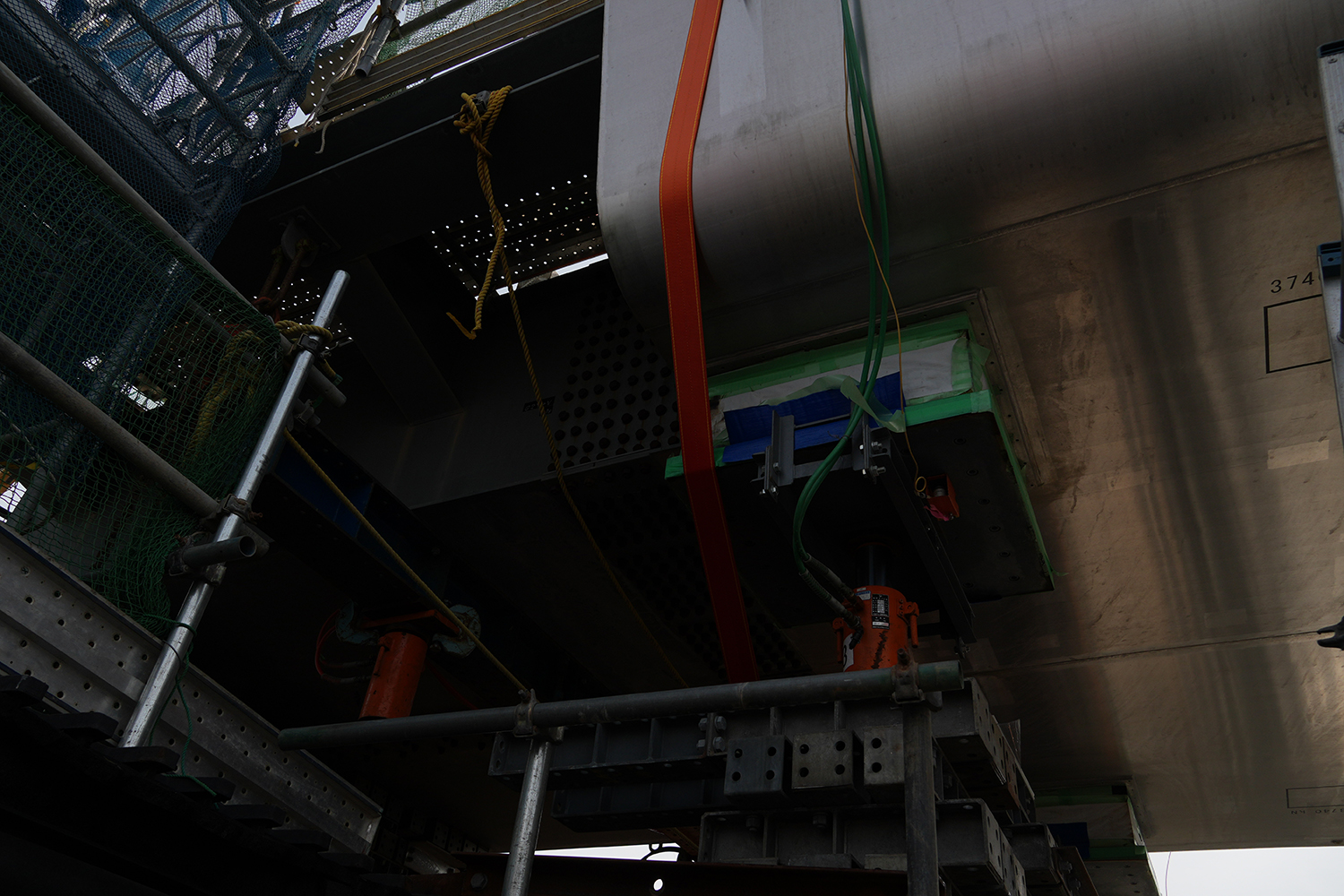

撤去に際して最も難しいのが脚頭部・柱頭部である。ジャッキダウン量は約5.7m(降下量3.8m+サンドル高さ1.95m)に及ぶことから慎重な作業が必要となる。

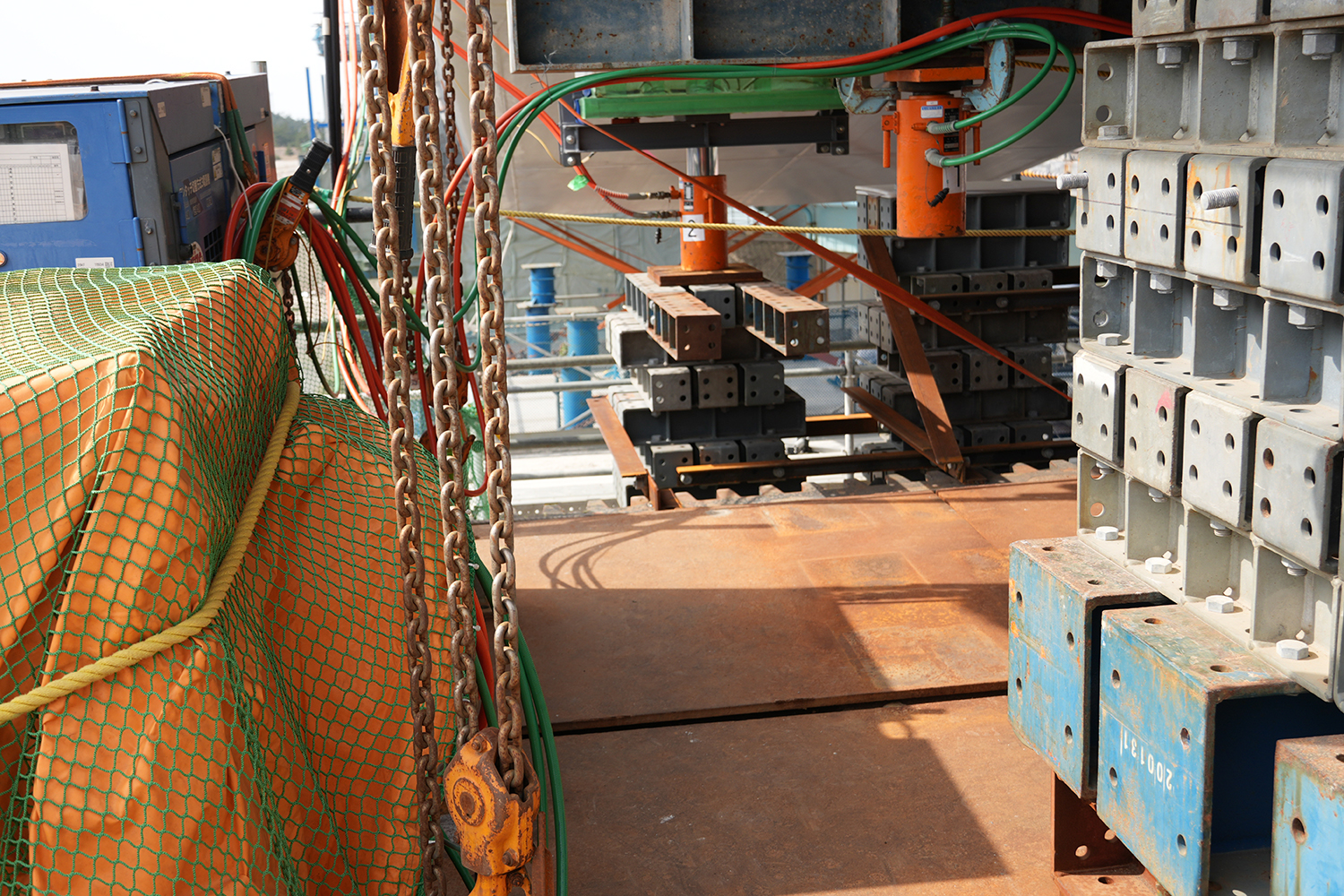

脚頭部は新設鋼桁のジャッキダウンに合わせて半断面ずつ切断し、降下する施工を行った。即ちジャッキダウン分の高さ(MAX300mm~MIN150mm)を切断しながら降ろしていく手法を採った。とりわけ切断面は完全な水平を担保できないことから、無収縮モルタルやライナー材などを利用してベントの受点の水平状態を確保した上でジャッキダウンを行うと共に、さらに変位制限装置も設置して、事故が起きないよう厳重な安全対策を施した上で施工している。また、柱頭部の撤去に際しても、半断面側のジャッキで荷重を受け、荷重を受けていない半断面をワイヤーソーで、柱頭部を平面的に4分割、高さ60cmから80cm程度に切断する。バランスを考え、切断は全橋脚同時に行う。切断後は、切断した半断面側のジャッキで荷重を受け直し、荷重を受けていない半断面側を切断する(これも切断は全橋脚同時に施工)。切断作業が完了したら、ジャッキダウンを行う。この作業を6回繰り返していく。

ワイヤーソーによる切断。湿式のため水処理をしながらの施工になる

なかなかの降下量である

なかなかの降下量である

仮支持状況

撤去した柱頭部コンクリートは、撤去フレームを使って、既設桁と同様の手順で外部に運搬する。柱頭部コンクリートの大きさは1回ごとに3.5m×3.5m×0.75 m程度、重量は15t程度に達する。

ここで重要なのはジャッキダウン時にフラットを維持することである。わずかな偏荷重でも、それは大きな落橋事故を惹起する可能性がある。そのため切断後はその都度、無収縮モルタルを打設して、上面をフラットにしている。また、ジャッキダウン時は、各橋脚の降下量を確認し、降下量に差が出ないように管理をしている。加えて用いるジャッキも200tの荷重に対し、ジャッキ1基ごとの積載可能荷重300tのものを採用するなどして、仮に偏荷重が生じても耐えることのできる設計としている。

無収縮モルタルやライナー材などを利用してベントの受点の水平状態を確保

支承は下フランジの範囲内に収め、アウトリガーレス構造に

支承鋼材部はAl-Mg溶射+超長期防錆エポキシ樹脂被覆を採用

新桁と下部工との接続は基本的に沓構造(免震ゴム支承)である。クラッド鋼を用いた開断面箱桁を支承構造化するにあたり、極力シンプルな構造とするため、支承を下フランジの範囲内に収め、アウトリガーレス構造としている。また、支承アンカーに対して、支承縁端距離を確保するため、橋脚の縁端拡幅を行っている。一方、現場は恒常的な飛砂と塩害、紫外線影響というゴム支承や鋼部材にとって悪条件が揃った現場である。そのため支承鋼材部には、Al-Mg溶射+超長期防錆エポキシ樹脂被覆を採用し、加えて支承カバーを用いて支承本体を覆う構造とした。

なお、現場は先の能登半島地震において震度5の震動に見舞われたものの、写真のような耐震対策を施していたこともあり、桁の移動などもなく、その後の施工をスムーズに行うことができた。

しっかりとした耐震対策

地震による津波の痕跡

元請はJFEエンジニアリング・ピーエス三菱JV。切断業者は一次下請がコンクリートコーリング、東洋機械、ジャッキは大瀧ジャッキ製を用いている。

桁架設完了後は開断面箱桁上面にプレキャストPC床版を設置していく予定だ

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら