阪神高速技術 ロードヒータ技術を応用した既設舗装撤去工法を開発

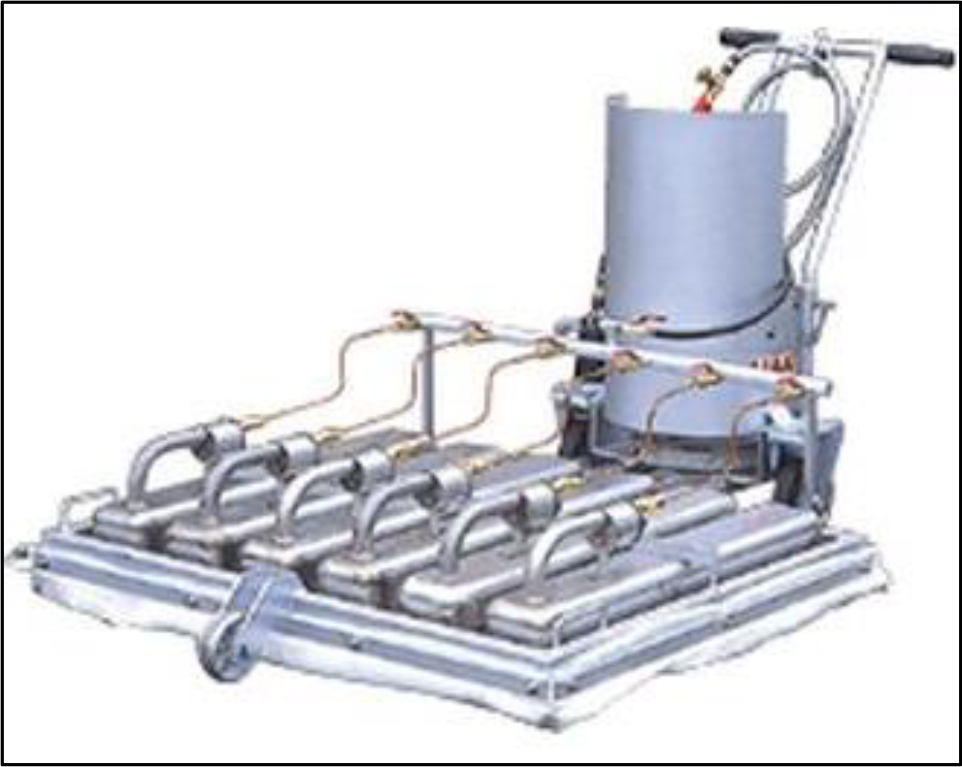

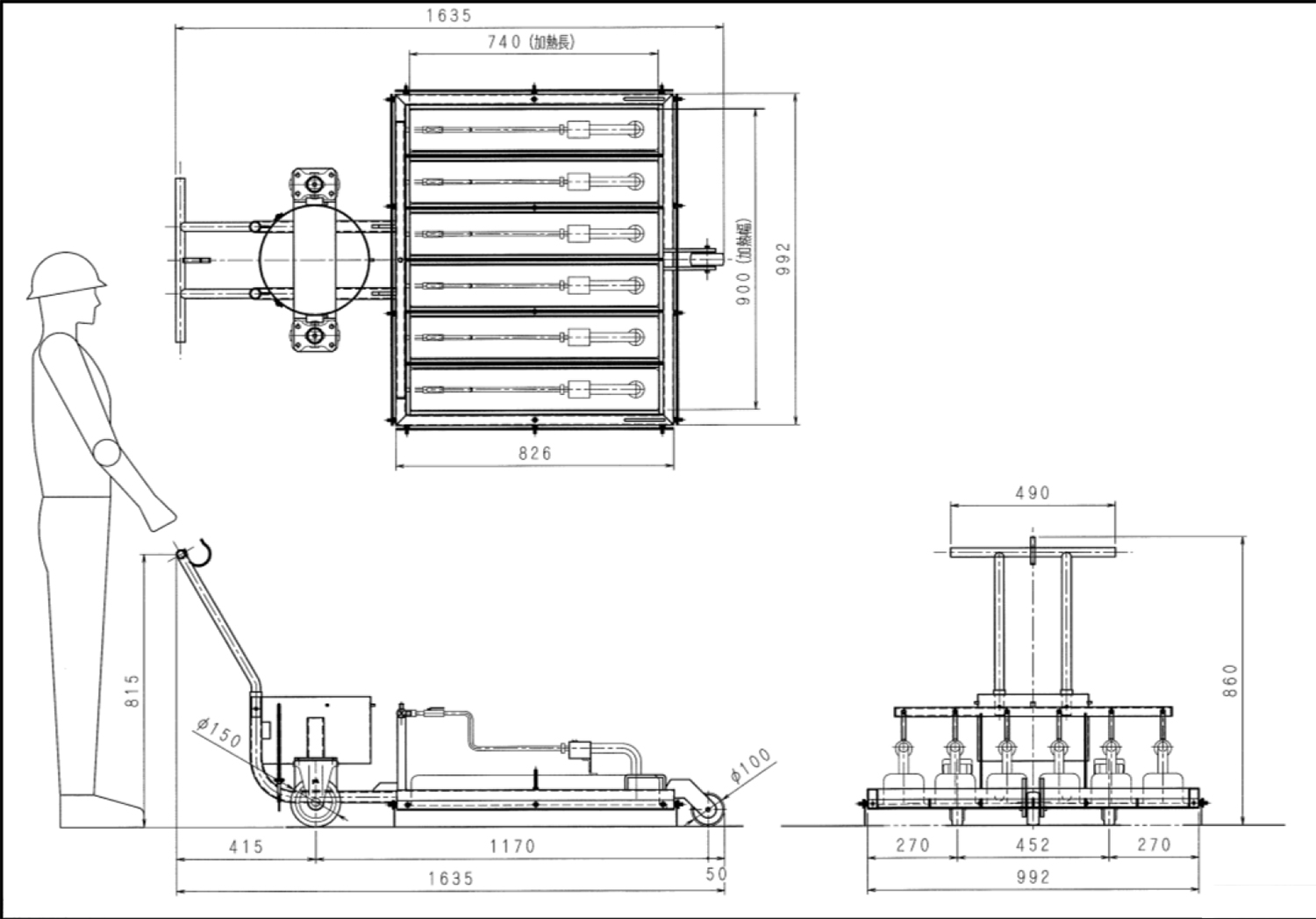

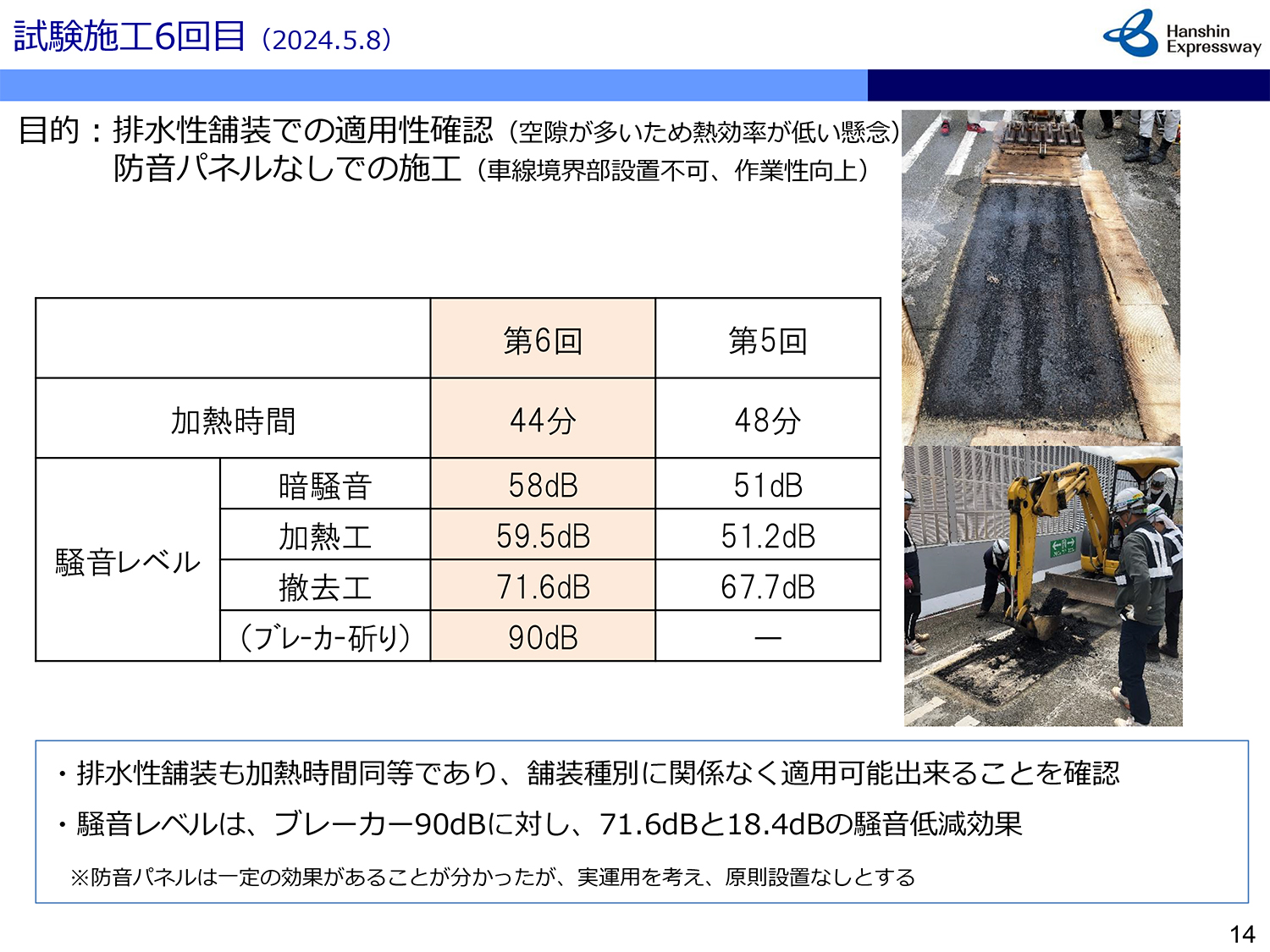

阪神高速技術は、コンクリート床版上の損傷した既設舗装を低騒音かつ、床版を傷めず撤去できる工法として、路上表層再生工法として2000年代初頭まで広く使われていたロードヒータ技術を応用した工法を実用化した。同工法はロードヒータのパネルを横方向に6枚設置したもの(加熱長826×加熱幅900mm)で舗装表面を340℃、床版と舗装基層の界面を50℃程度まで温め、界面との付着を縁切りし、スコップなどで掻き取るもの。健全な舗装に影響を与えないよう、撤去対象の最外縁部は直接のヒーティングを行わないため、同部分についてのみは、1本爪のバックホーで撤去する。従来はブレーカーによる舗装撤去を行っていたが、ブレーカーでは撤去時の騒音が大きく、金属打撃のため鋼桁RC床版上面の施工においては桁に沿った伝播音も生じる可能性がある。また、マイクロクラックの発生も抑止できない。そのため、従来工法に比べ約18dBの騒音低減効果(ヒータ加熱時は暗騒音と同レベルまで低下)があり、2㎡程度の施工時間を「鋼床版上の舗装撤去で使うIH工法並み」(阪神高速技術)の60分に短縮できる工法として開発したもの。すでに試験体を用いた試験施工、実橋での試験施工で性能は実証しており、今後は本施工で安全かつ確実な施工を行えるよう、舗装や床版・舗装界面の温度変化の標準的なグラフを作り、温度変化の閾値を詰めていく。(井手迫瑞樹)

機械自体は80㎏と軽く、2tトラック程度で運ぶことが可能

床版の表面温度13℃程度の冬季において、約60分で既設舗装を撤去可能

同工法は、現場でLPガスのボンベを用いて燃焼させて熱風循環式ヒータを用いて赤外線を発生させ、その熱で表面から舗装を温めていき、対象個所を軟化させ、容易に除去できるようにするもの。機械自体は80㎏と軽く、2tトラック程度で運ぶことができ、機械の揚げ降ろしも、4人程度の人力で行うことができる。施工は床版の表面温度13℃程度の冬季において、約60分で撤去可能であることが実証された。春~秋季においては、床版の表面温度が高いことからさらに短時間で、舗装が軟化することが予想されるため、施工時間も短縮できることが期待できそうだ。

一方、5回の試験体および実橋を用いた試験で実用化に至ったものの、その過程は試行錯誤の連続であった。同工法の検討課題としては、低騒音効果の程度、加熱温度や加熱時間はどの程度が理想的なのか、施工時の発煙や発火抑制、周囲の舗装へ熱影響することによる健全な舗装の劣化防止――などがあった。

試行錯誤の連続 メッシュ状にカッターを入れることで断熱効果を図る

舗装業者が保持する5mm幅のカッターでも熱効率の向上を確認

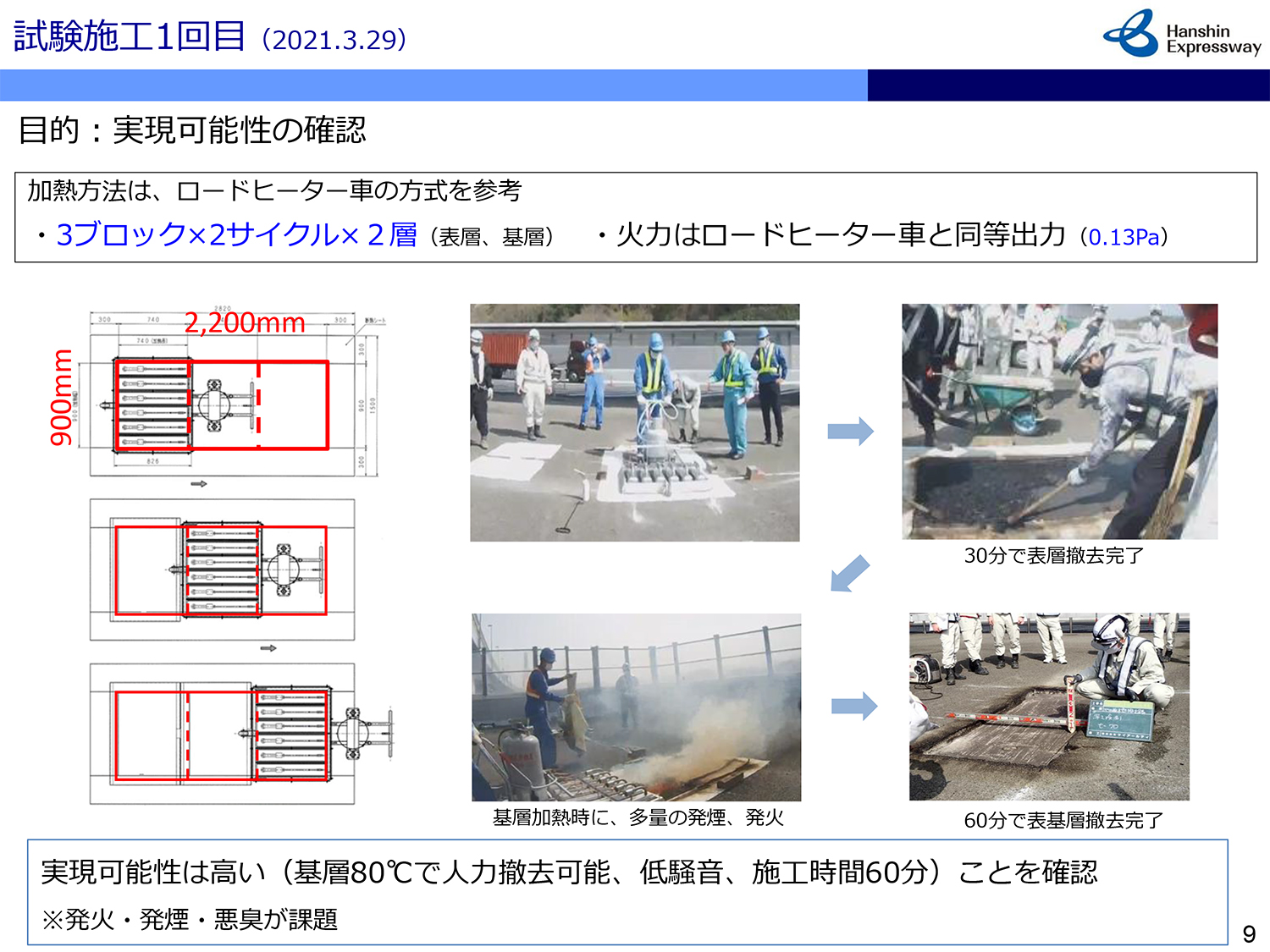

1回目の試験施工

試験施工は、Surfaceリサイクル工法技術協会が出していた路上舗装再生工法におけるロードヒータのマニュアルを参考にした(加熱時のガス圧0.13MPa)。ヒータのパネル表面温度を700℃、舗装表層の温度を340℃弱まで上げて、まず舗装表層を撤去し、さらに基層も同様に施工しようとしたが、その際に「表層施工時の余熱の影響で温度が480℃まで上昇してしまった」(同社)。その結果、大量の発煙および発火してしまい、実験は失敗に終わった。

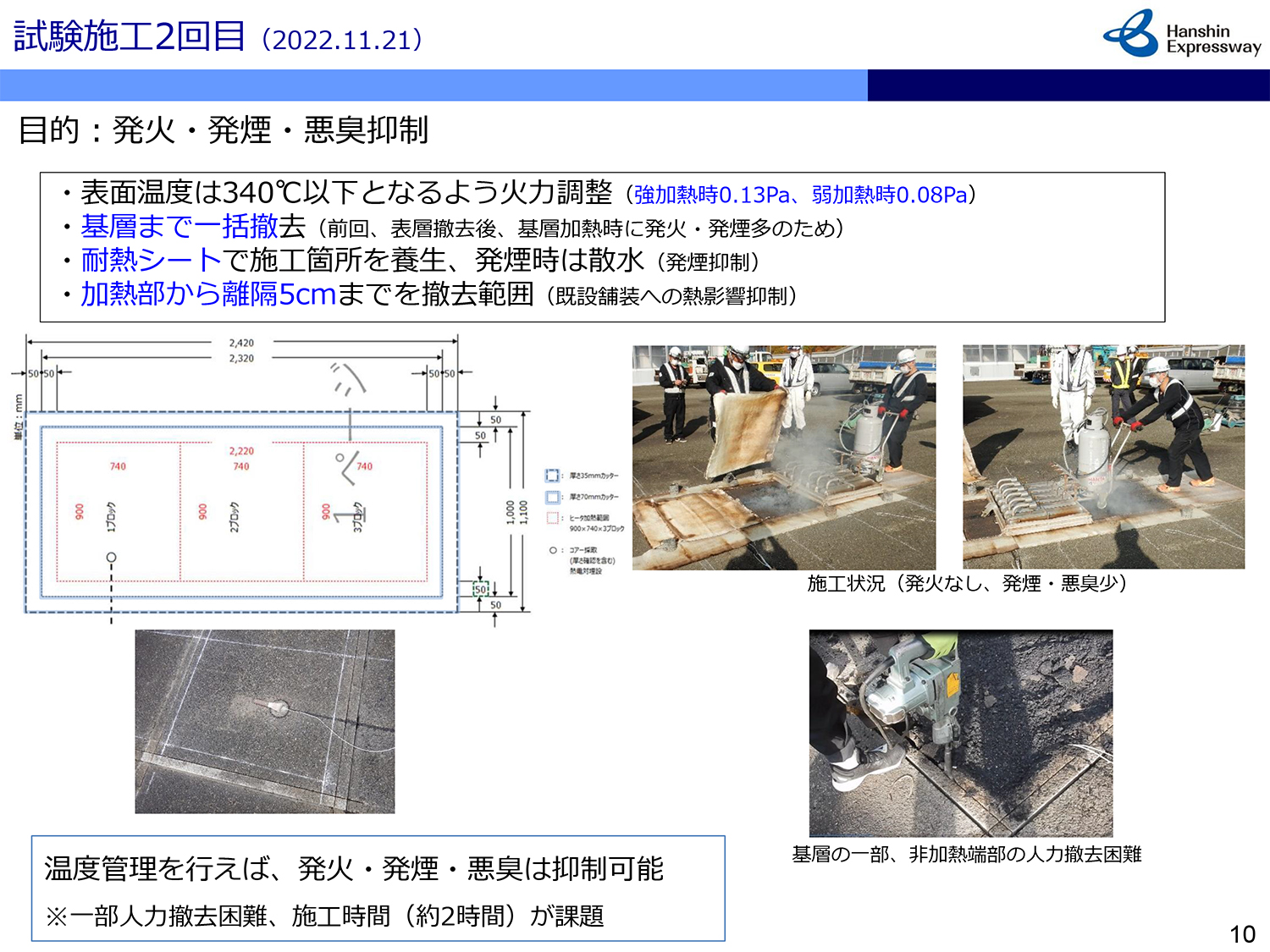

2回目の試験施工

1回目の教訓として、ロードヒータのガス圧を少し抑制気味に施工した(強加熱時0.13MPa、弱加熱時0.08MPa)。また、基層までを一括撤去で施工し、さらに耐熱シートで施工箇所を養生して発煙時は軽く散水するなど発煙の抑制に努めた。また、加熱部からの離隔50mmまでを撤去範囲とし、(50mmの周縁部を作ることで)既設舗装への熱影響が出ないように努めた。

しかし「ガス圧を下げて、ゆっくりと加熱をした試みは、発火や発煙こそ抑制できたものの、加熱時間がかかりすぎ(90分)、さらには基層まで熱が伝わらず、人力による撤去は困難であった。明らかにパワー不足であった」(同社)。

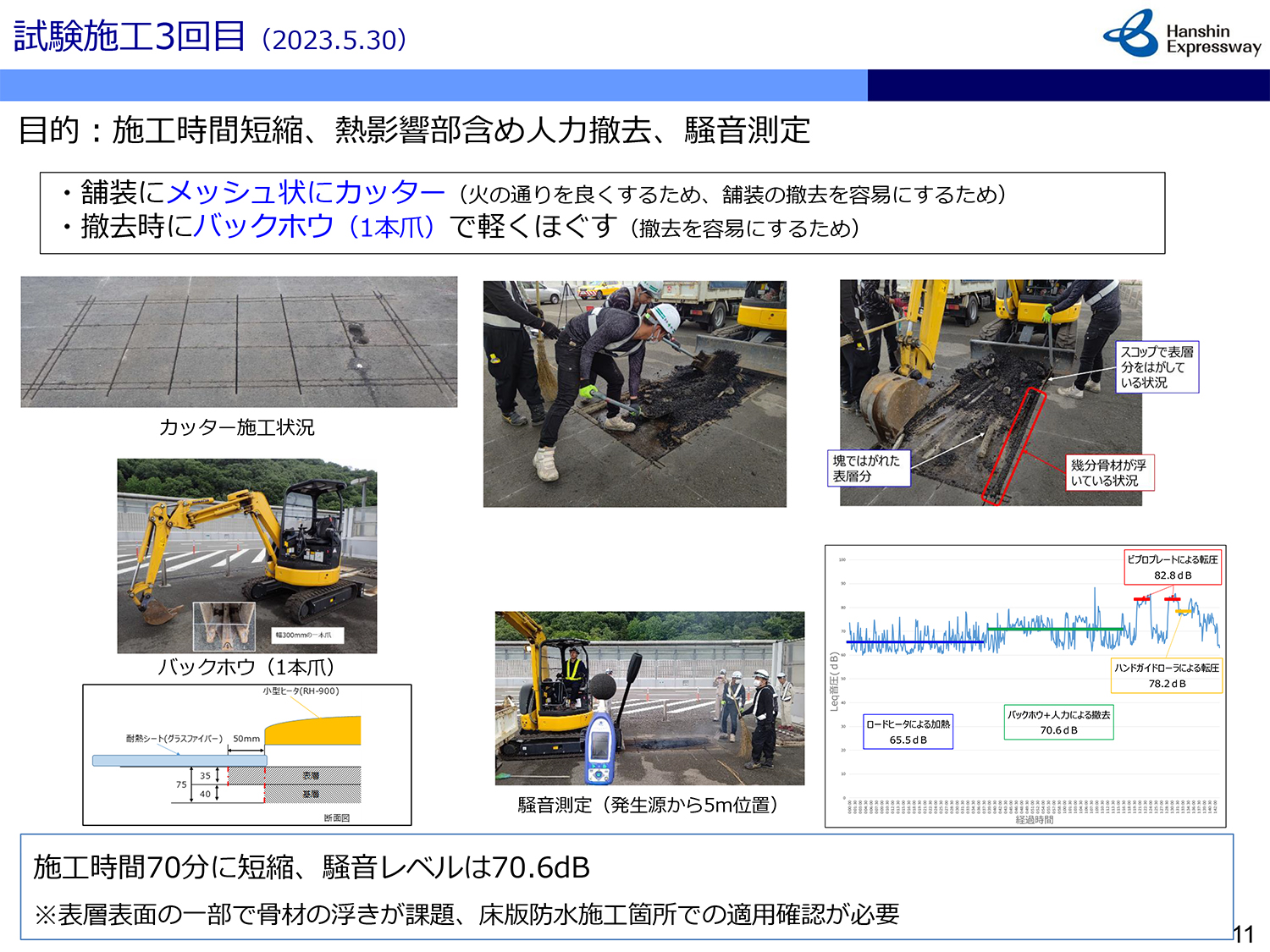

試験施工3回目

1、2回目の教訓から導き出されたのは、場所当たりの火の通りを良くしつつ、(メッシュ間の)断熱効果を図るべく、舗装にメッシュ状のカッターを入れたことである。火力は2回目と同様にし、また、メッシュは2.3㎡の施工範囲を9分割する形とし、1メッシュ幅300mm×長さ740mmに対して、ロードヒータのパネルを3回移動させ、加熱と非加熱を繰り返すように施工した。いったん加熱し蓄熱させておいて、蓄熱した余熱で舗装内部にゆっくり熱を伝えていく手法により、表面は加熱し過ぎないように温度を一定化しつつ、基層まで温度を上げるためである。

その結果、パネル外縁部の端部以外は、基層まで人力で撤去することができた。外縁部端部は1本爪のバックホーで軽くほぐし、その上で撤去する手法を執った。その結果、加熱時間は約40分に短縮でき、さらにブレーカーを用いた従来工法が90dBに対し、本工法では72dBと約18dB(ヒータ加熱時は暗騒音と同レベルまで低下)の騒音低減効果を確認した。

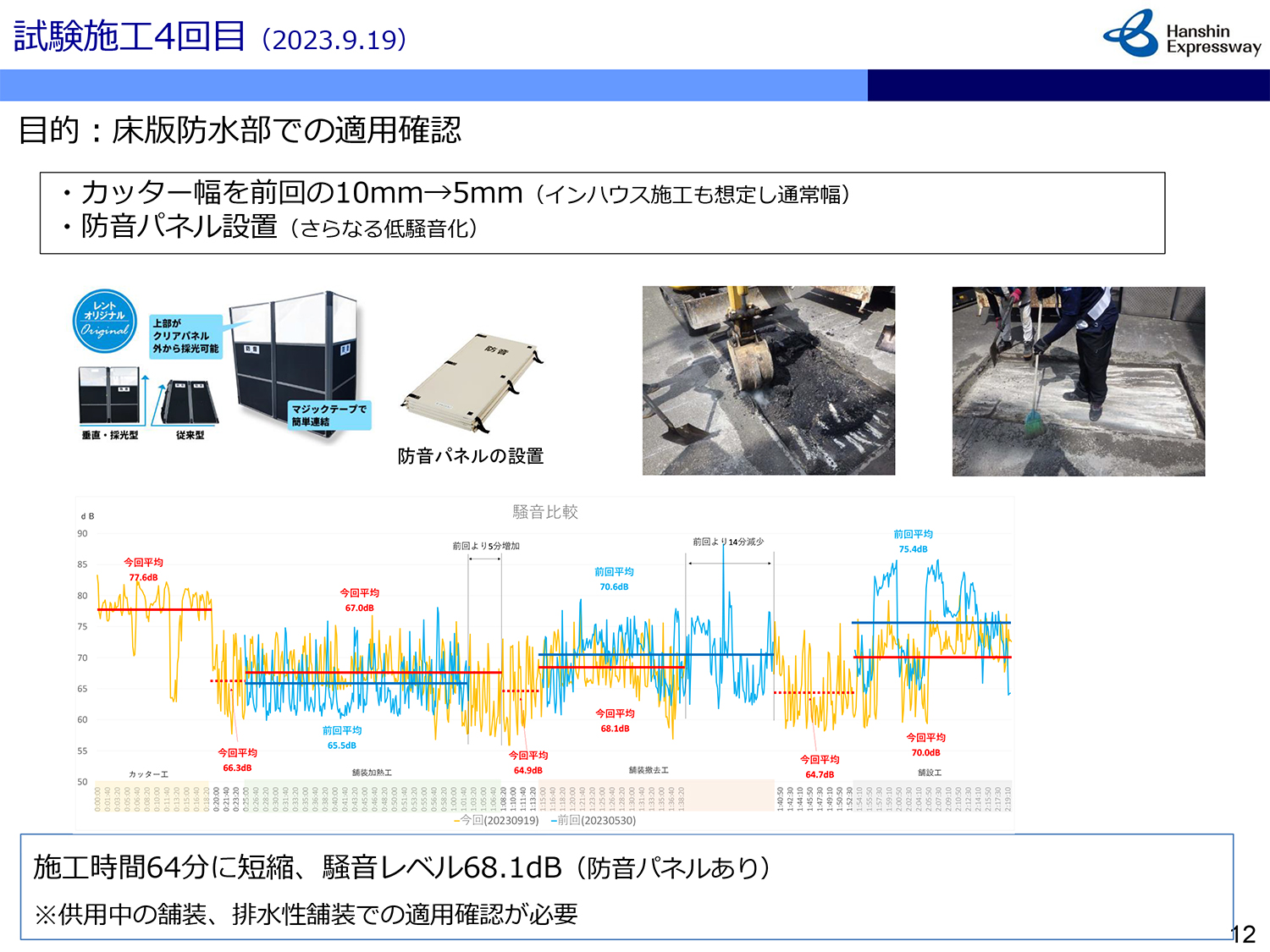

試験施工4回目

第4回はより実橋に近い条件とするため、試験体に床版防水工を設置した形で試験した。防水工は加熱型アスファルト系の防水層を用いた。ここで施工上、大きく変えたのがカッターの幅を10mmから5mmにしたことである。「10mm幅のカッターは専業者が施工する際に用いるもので、実際にはこうした工事に専業者が入ることはコスト的に難しい。そのため、舗装業者が持っている装備で何とかできないか試した」。その結果、加熱時間は前回とほぼ同様の45分であり、5mm幅のカッターでも熱効率の向上が図れることがわかった。

松原線の大和川渡河部の実橋で試験施工

ムラなく効率的に加熱するために、3段階の加熱工程とした

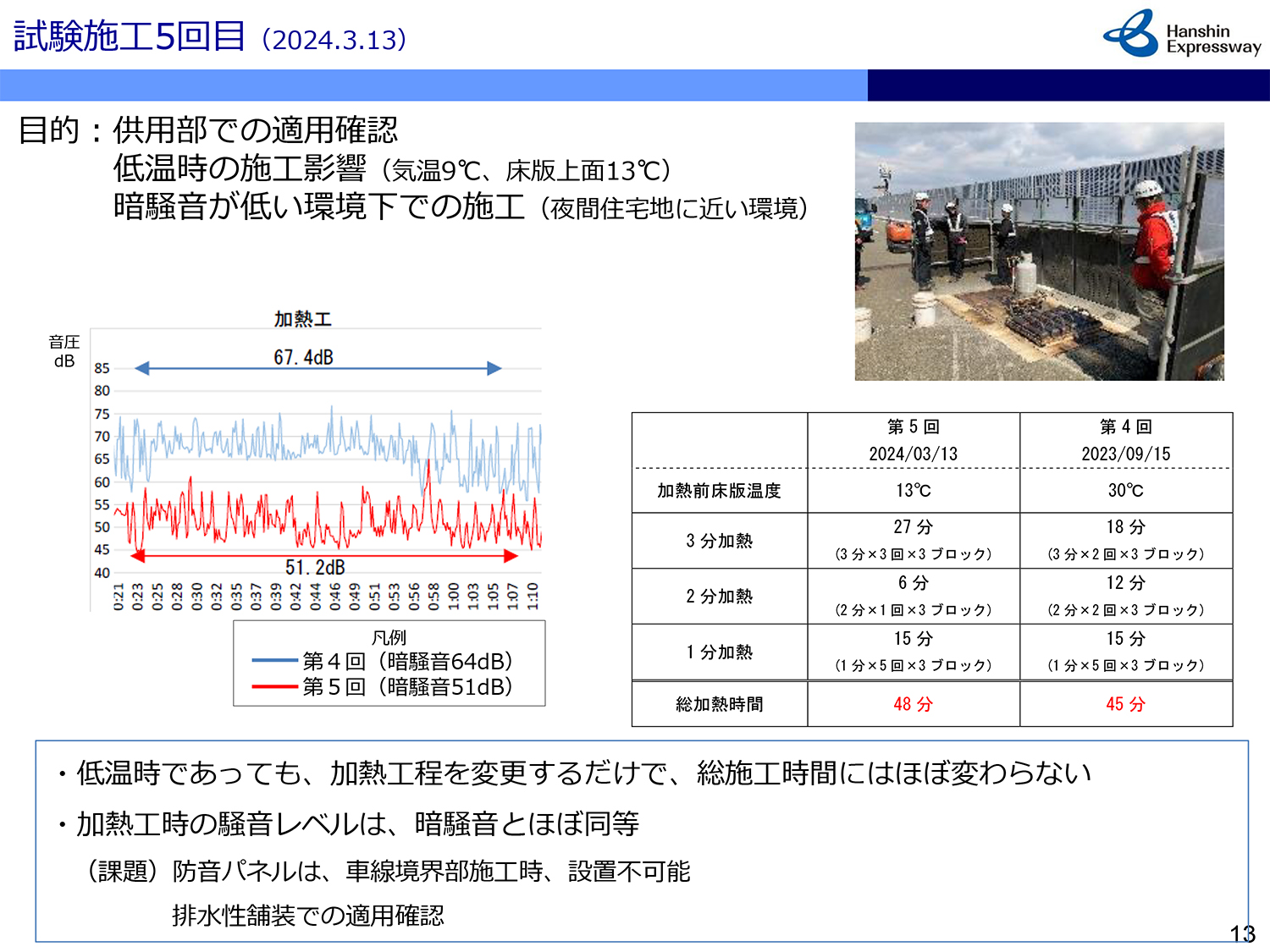

試験施工5回目

第5回目の試験施工は、今年3月に実際に喜連瓜破高架橋の架替え工事に伴い、通行止めしている松原線の大和川渡河部の実橋で試験施工を行った。打替えから12年が経過した橋面舗装であり、輪荷重等による劣化状況や床版防水も含め、より実践的な試験施工となった。

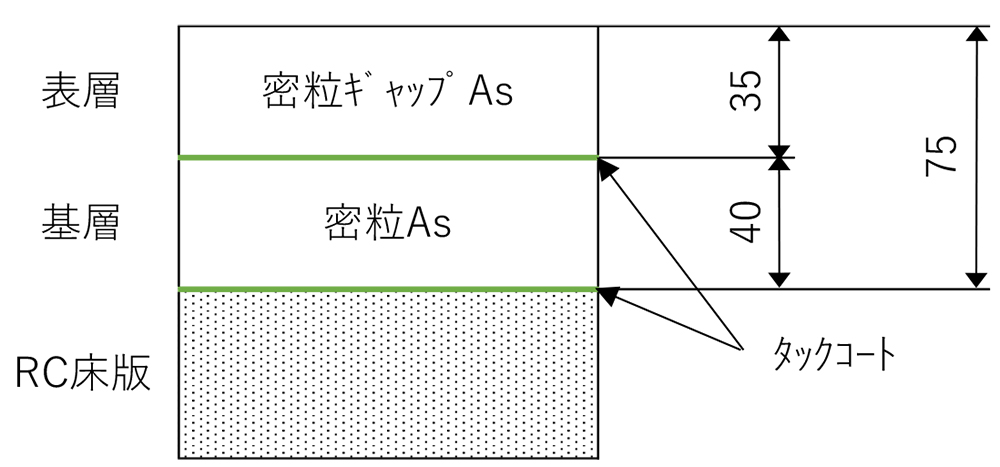

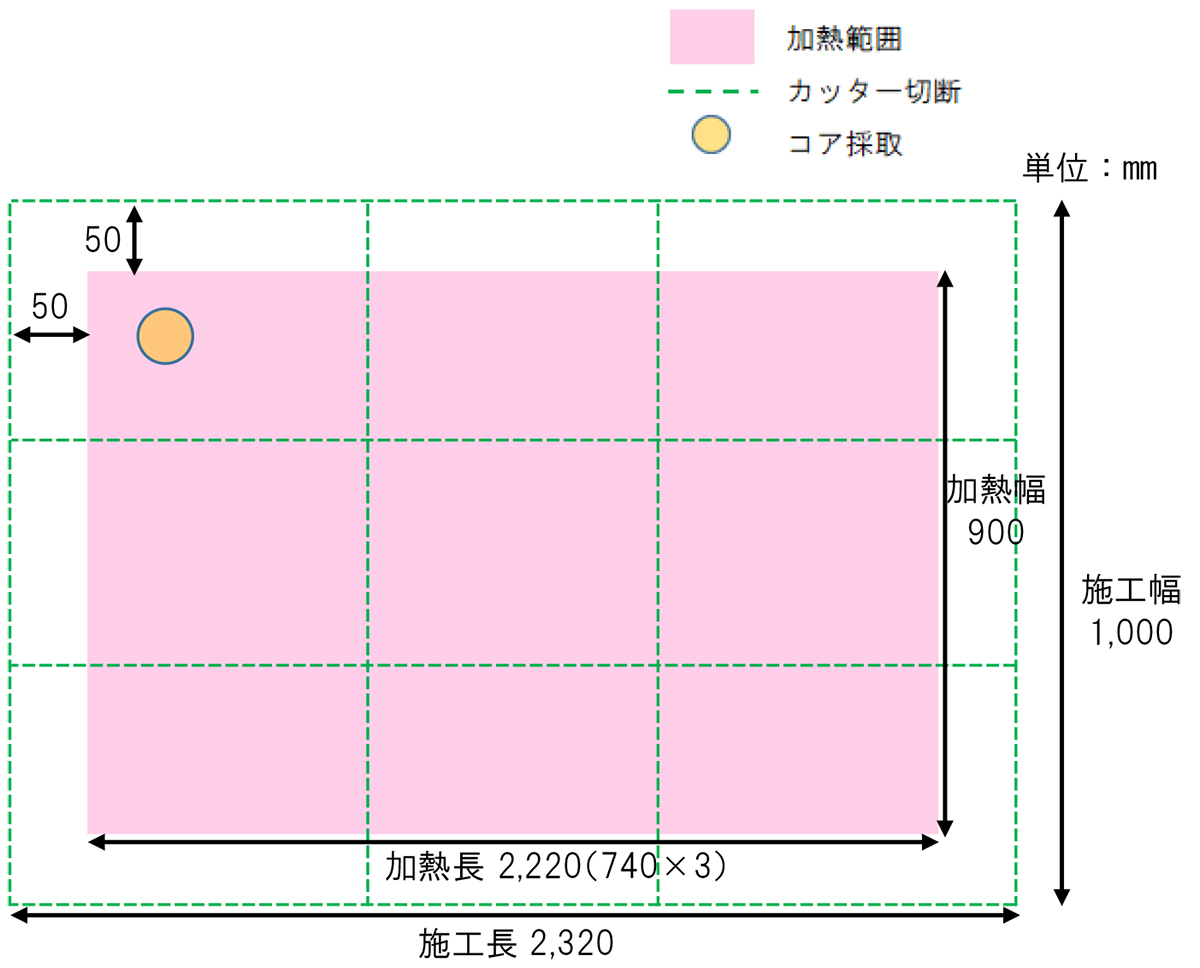

施工実施個所/舗装構成図

装置外観および寸法図

施工標準図

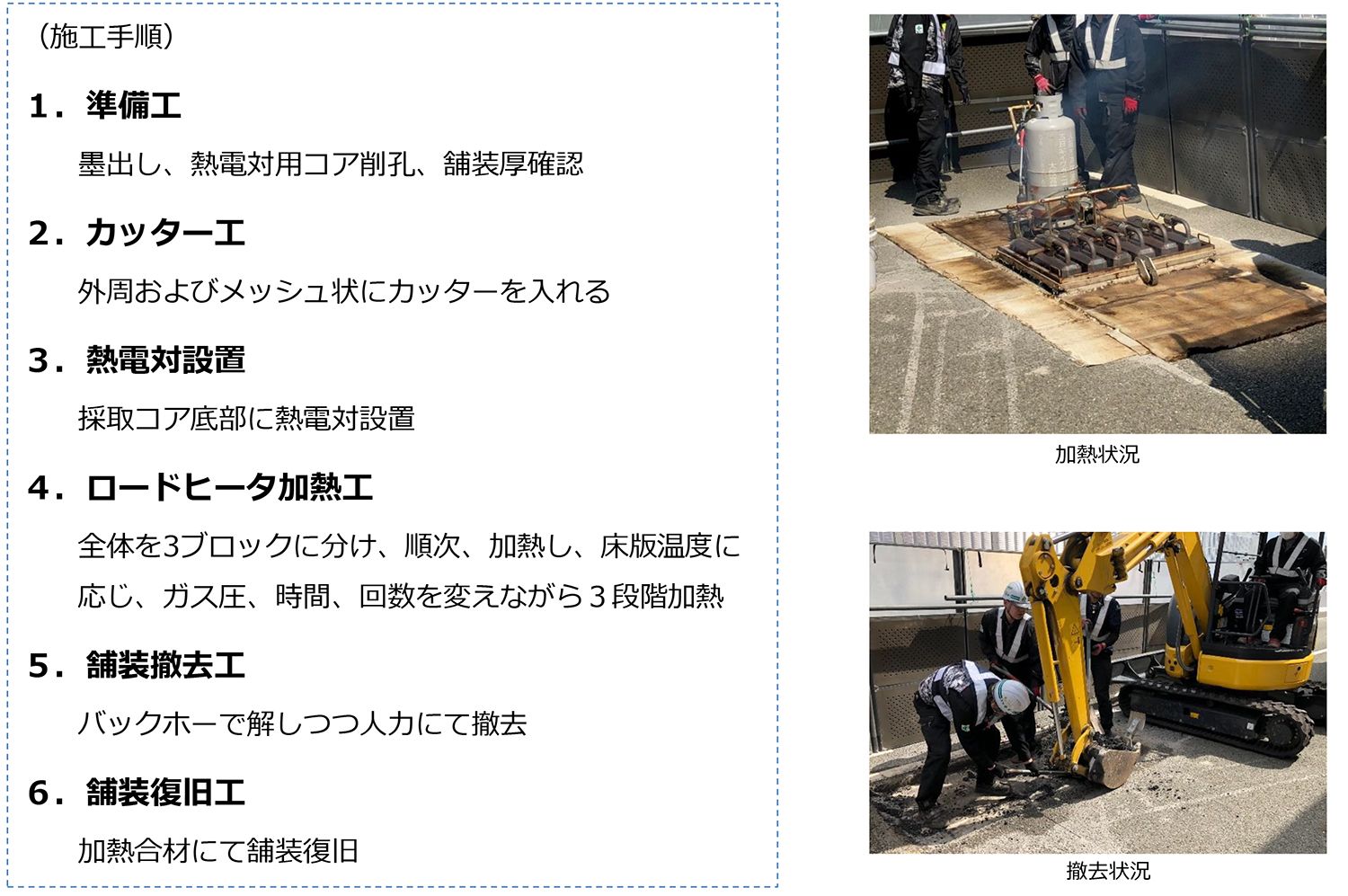

施工はまず、補修個所を含めた墨出しを実施した。次いで舗装撤去用、熱電対(ロードヒータ施工時温度測定用の)セット用のコア削孔を実施した。削孔は実際の舗装厚の確認にも寄与している。

施工手順

墨出しおよび切断

次に路面にマーキング・カッター切断を行う。マーキングは2.3㎡に行い、3、4回目の試験施工と同様に、効率良くムラなく熱が伝わるようにメッシュ状の溝(5mm幅)を設けた。加熱による既設舗装への熱影響を考慮し、加熱範囲から50mm離隔を取って外周にカッターを入れた。

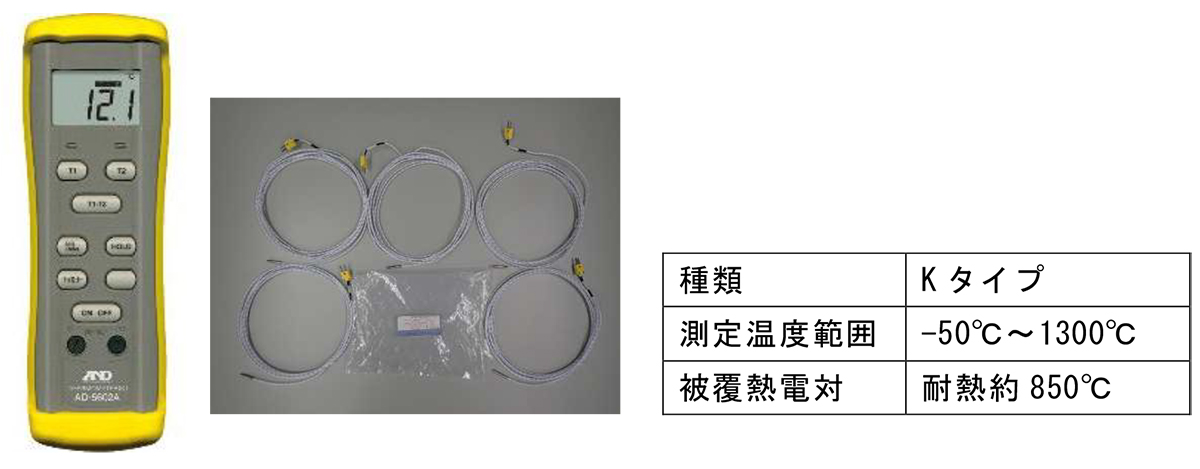

次に熱電対を埋設する。床版上面の温度を計測するため、採取コア底部に熱電対を貼付け、埋設し、温度管理を行うものだ。

熱電対温度計とその設置状況

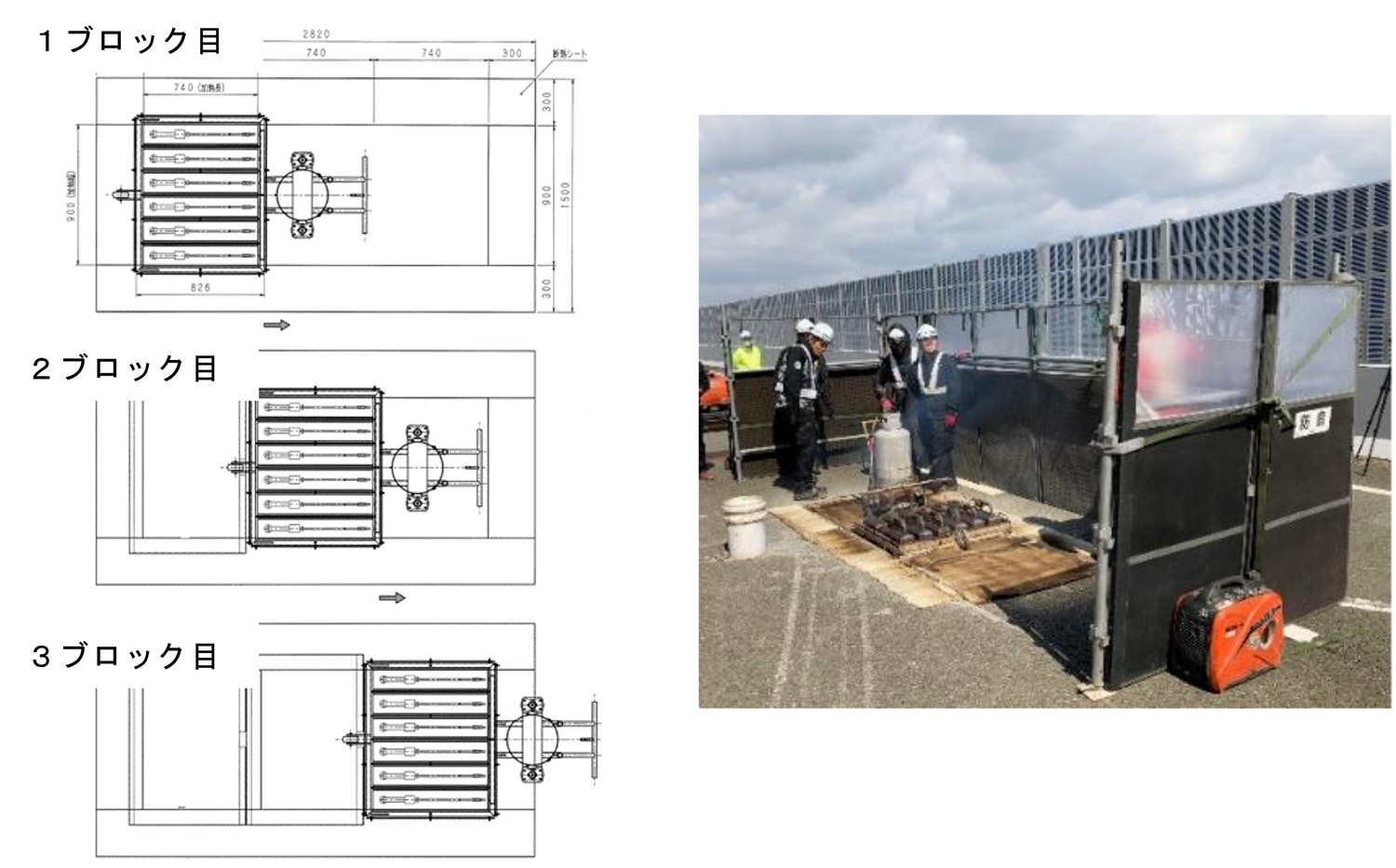

熱電対の埋設が完了すると、ロードヒータ加熱工に移る。発煙を抑制し、ムラなく効率的に加熱するために、3段階の加熱工程とした。また、各工程では加熱範囲を3ブロック(ロードヒータの加熱面積900×740を1ブロック)に分け、各ブロックを順次加熱していく。加熱と非加熱を繰り返すのは、いったん加熱し蓄熱させておいて、蓄熱した余熱で舗装内部にゆっくり熱を伝えていくことで、表面は加熱し過ぎないように温度を一定化しつつ、基層まで温度を上げるためである。施工範囲以外の既設舗装に熱影響を与えないよう耐熱シートにより養生を行い、加熱範囲においても、加熱時以外は保温および発煙抑制のため耐熱シートで養生した。加熱中に発煙が生じた場合は、スプレイヤーを用いて加熱舗装面に温度を下げない程度に軽く散水した。

施工に用いたロードヒーター

加熱3工程の施工手順は以下の通り。

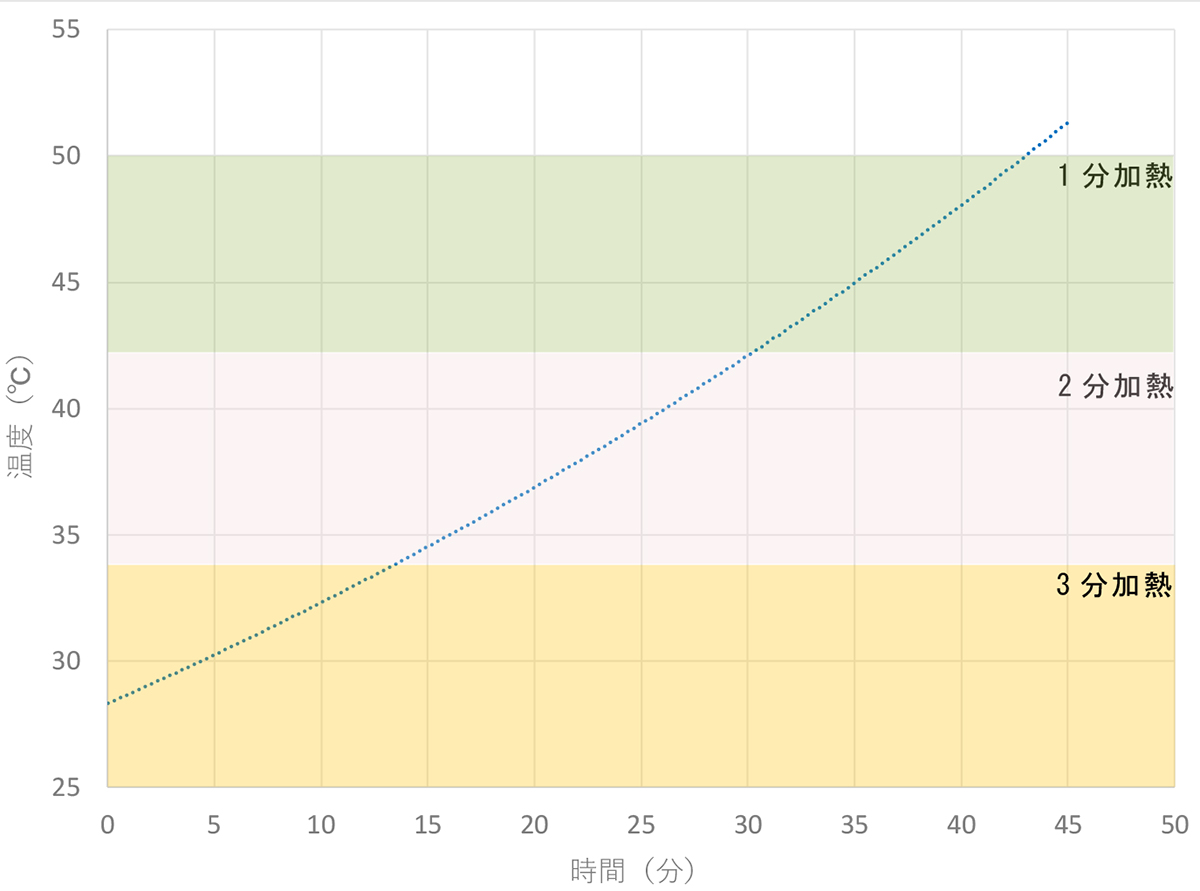

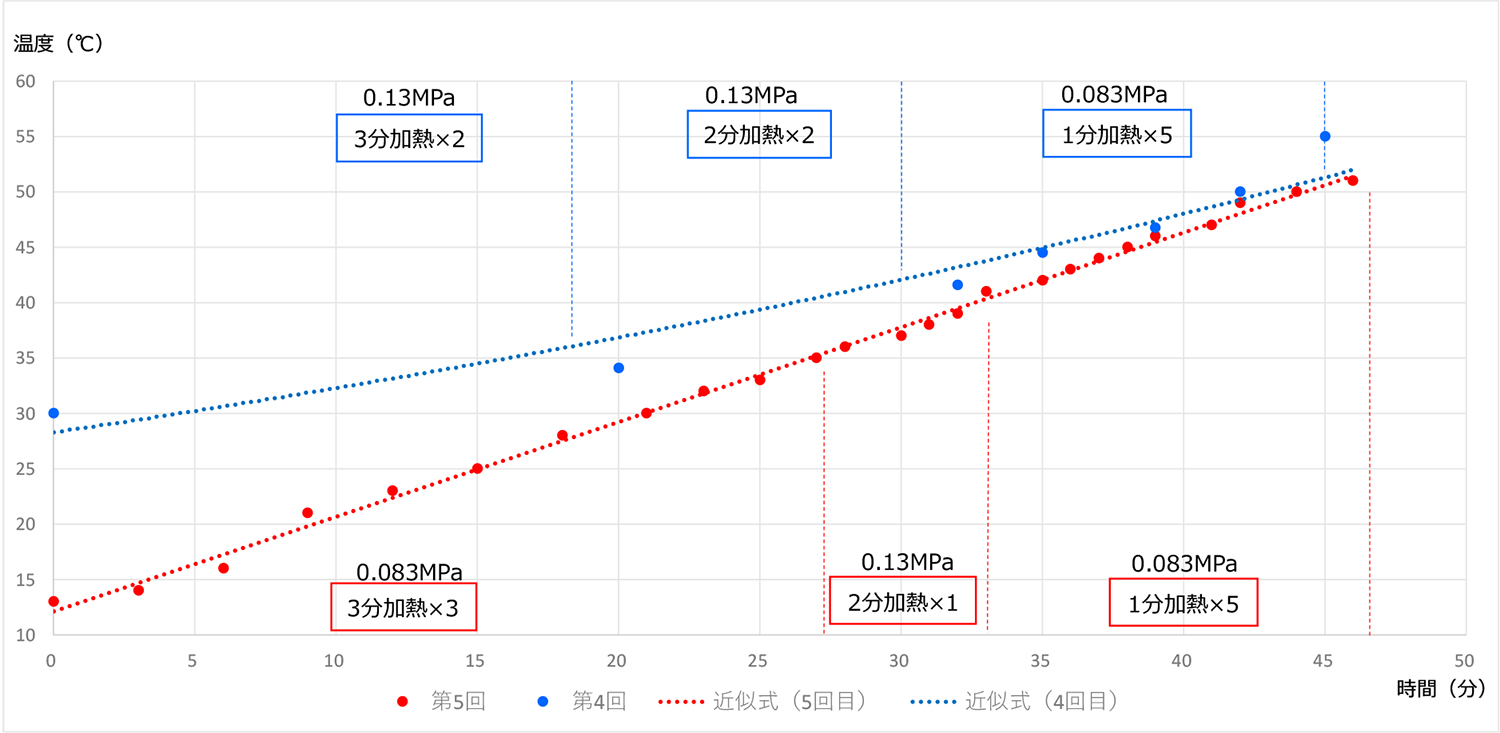

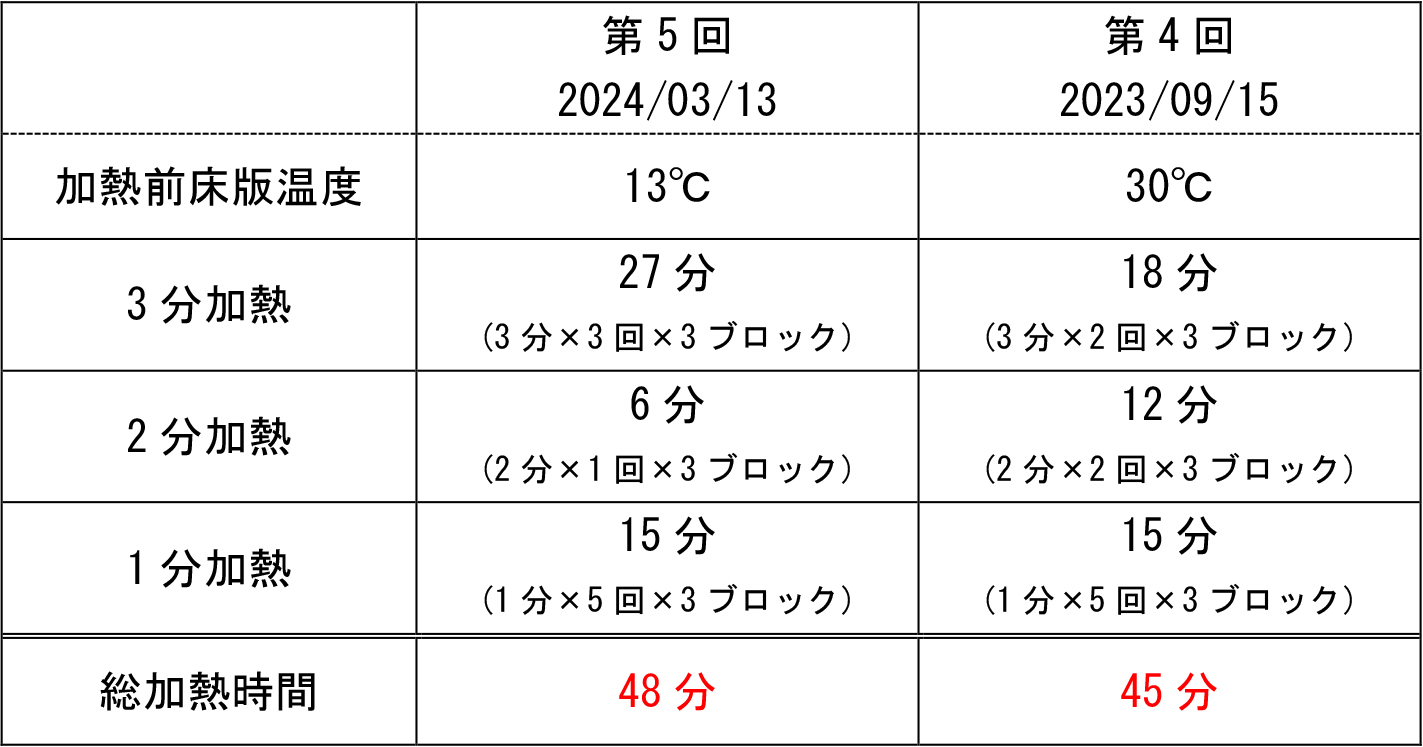

第1段階(ガス圧0.13MPa、3分加熱)は、1) 1ブロック目を3分加熱、2) 2ブロック目に移動し、3分加熱。(1ブロック目は耐熱シートで養生)、3) 3ブロック目に移動し、3分加熱。(1、2ブロック目を耐熱シートで養生)4) 上記1)~3)を1セットとし、床版表面温度が30℃程度になるまで2回繰り返した。

第2段階(ガス圧0.13MPa、2分加熱)は、ステップ1と同手順で、1ブロック目から3ブロック目までを2分ずつ加熱、床版表面温度が40℃程度になるまで2回繰り返した。第3段階(ガス圧0.08MPa、1分加熱)もステップ1と同手順で、1ブロック目から3ブロック目までを1分ずつ加熱、床版表面温度が50℃程度になるまで5回繰り返した。

施工手順

ロードヒーター施工状況

こうして床版表面の温度が50℃に達した時点で撤去を開始した。舗装の撤去は基本的に人力で施工し、人力撤去が難しい外縁部のみ、小型バックホー(1本爪)で撤去している。

床版上面温度と加熱段階のイメージ(左)

第 5 回 と第 4 回 の 施工における 床版 上面 温度と加熱時間の推移を比較(右)

第 5 回 と第 4 回 の加熱時間の比較

その後の既設舗装撤去状況

舗装撤去に必要な床版界面温度が50℃まで達したのは、加熱から45分程度であった。施工時期は冬季であり、床版界面温度は13℃であったことから、発煙・発火が生じにくい温度であり「安全面では理想的な温度」(同)であった。

春から秋季の夏日などは、床版界面温度が高くなることが予想される。とりわけ大阪の夏場は非常に暑く床版上面の表面温度は45℃に達する日もある。熱電対の温度を見ながら加熱時間、加熱回数およびガス圧を変えていく必要があり、さらには現場でのキャリブレーションは難しいため、ある程度加熱時間、回数、ガス圧の閾値は作っていく必要がある。しかし、大量の発煙・発火のリスクさえ回避すれば、加熱時間は短くて済むことから、施工を早く済ませられる可能性がある。「安全かつ短時間での施工を可能にするためにも、熱電対の記録をとり、温度変化の標準的なグラフを作り、ある程度、予測できるようにすることで安全かつ確実な施工のコントロールができるよう、床版上面温度管理や加熱回数の閾値を作っていきたい」(同)ということだ。

少しでも早く、住宅密集地での騒音を小さくできる舗装の小規模撤去工法として実用化を図っていく方針だ。

撤去後の補修状況

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら