国土交通省北陸地方整備局能登復興事務所 輪島市曽々木地区の緊急復旧工事が佳境

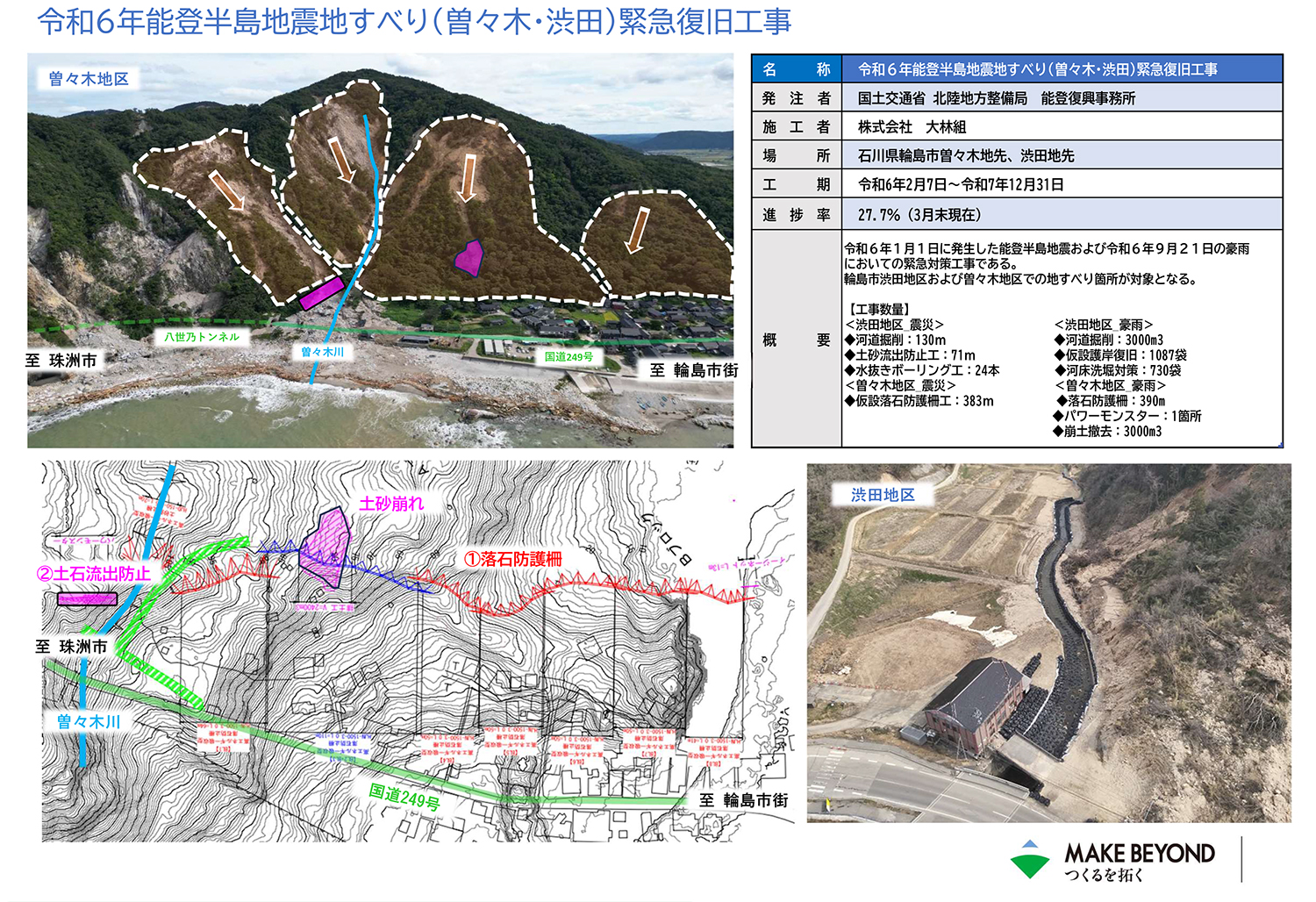

国土交通省北陸地方整備局能登復興事務所が進めている石川県輪島市曽々木地区の緊急復旧工事が佳境を迎えている。国道249号の八世乃洞門新トンネルから曽々木川を越えて輪島側の自然斜面が2024年1月1日の地震で緩み、さらに9月の大雨で斜面が崩壊した状況にあり、その道路へのこれ以上の影響を防ぐもの。曽々木地区の道路啓開そのものは熊谷組が行っているが、大林組は道路への崩土の流出による二次災害を未然に防ぐため、崩土の撤去、落石防護柵の設置、土石流出防止工(パワーモンスター)の設置を行っており、工事そのものは年内に完了する予定だ。(井手迫瑞樹)

撤去する崩土の量は曽々木川両岸の2ブロックを中心に3,000㎥に達する

撤去する崩土の量は曽々木川両岸の2ブロックを中心に3,000㎥に達する

大型土嚢積み込み専用の重機「sikiair」を採用

曽々木地区は下図(大林組提供、以下注釈なきは同)のように大きく4ブロックで自然斜面の大規模な地すべりが生じている。今回大林組が撤去する崩土の量は曽々木川両岸の2ブロックを中心に3,000㎥に達する。地すべりの起点は標高約250mの高さから生じており、表層滑りにより斜面が崩壊している。その結果、八世乃洞門新トンネルも輪島側入口と隣接する明かり部を閉塞させてしまった(道路そのものは熊谷組が啓開済み)。

応急的な道路復旧そのものは完了している(井手迫瑞樹撮影)

様々な技術的取組

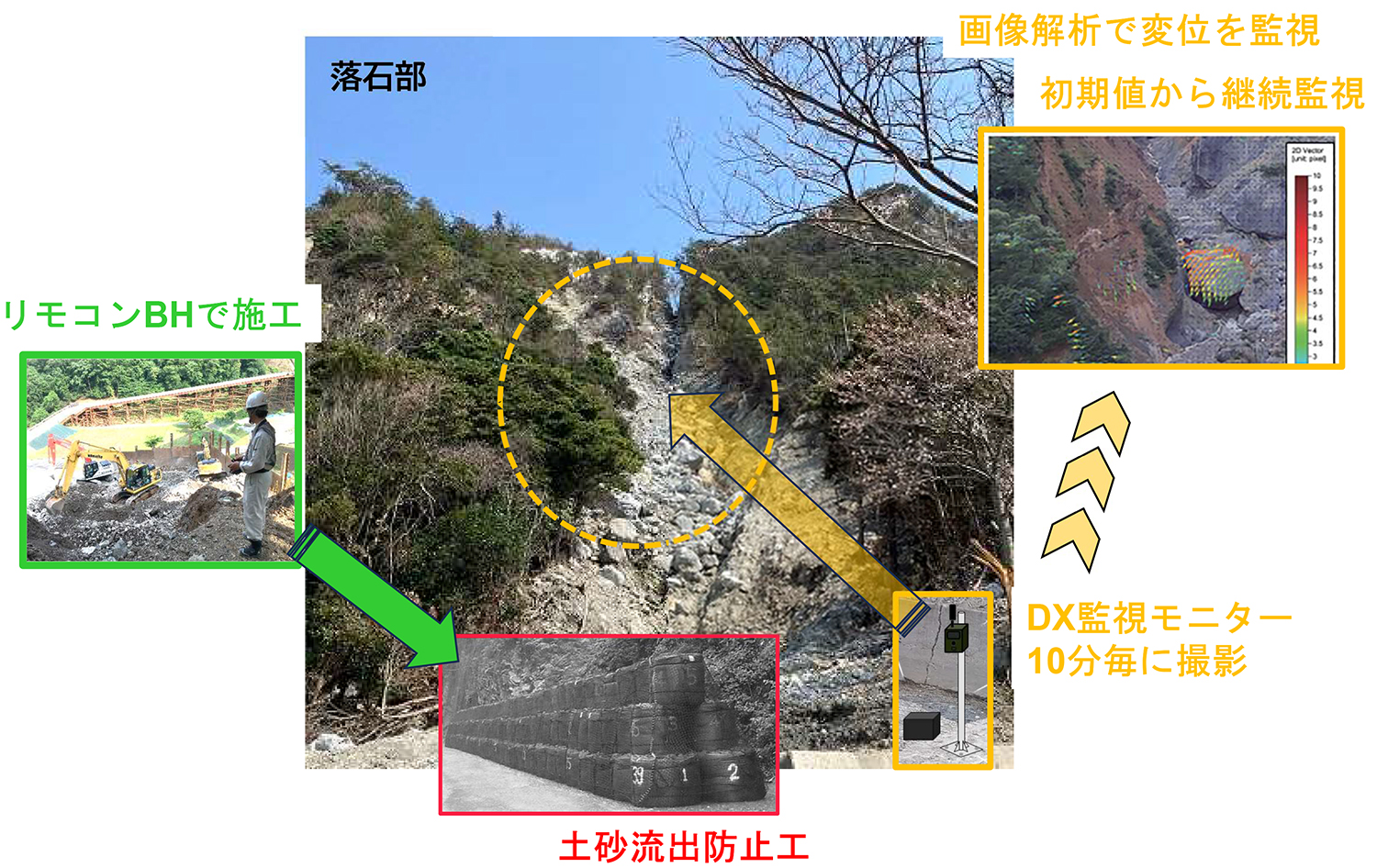

緊急復旧作業は、被災の状況に応じて2手法に大別される。標高約250mの高さから表層滑りを起こしているトンネル明かり部~曽々木川右岸にかかる2ブロックの斜面崩壊に対しては、「パワーモンスター」という工法を用いた土石流出防止工を配置した。同工法は、多くの災害現場で用いられている大型土嚢を1段ごとに繊維ロープで一体化し、それを4段に配置、さらにネットを上から巻くことで、延長30m、高さ4.4mの土石流出防止工を構築しているもの。土嚢1体当たりの高さ、幅、奥行きとも1.1m(1段目のみ同1.3m)のものを縦横配置している。2,400kJまでの落石エネルギーや土砂流出等の衝撃を抑止でき、50㎥程度の土砂が2回流下しても問題なく抑止できる性能を有している。

パワーモンスターのイメージ写真

実際に施工されたパワーモンスター(井手迫瑞樹撮影)

大型土嚢の揚重作業も面白い。崖下の道路を挟んだヤードで、大型土嚢の積み込み作業は行われているが、通常、大型土嚢をダンプに積む際は玉掛や積込みの調整を行う人工が必要であった。しかし、当現場では「sikiair」(読み方は「シキエアー」)という機構を用いた積み込み専用の重機を用いて施工した。先端にフックと土嚢側のロープを掃除機のように吸い上げて立たせる機能がついており、それを写真のように用いることで、玉掛や積み込みの人工を必要とせず、重機の操縦者のみで、積み込むことができる。将来的には大型土嚢側に何らかのターゲットを付けることで後述のサロゲートと組み合わせた無人化施工ができるのではないかと記者は感じた。積み込み後はダンプで現場まで運び、クローラー式のバックホウ(0.7㎥級)で設置していく。同バックホウは約5mの高さまで吊り上げ可能であり、クレーンなどの機械は必要ない。

sikiairのアタッチメント(井手迫瑞樹撮影)

土嚢側についてある袋状の部分を吸い上げることでフックに架かる輪の部分があがり、無人で引っ掛けることができる(井手迫瑞樹撮影)

大型土嚢の積み上げ状況、それに関わる人が重機操縦者以外いないことが分かる(井手迫瑞樹撮影)

パワーモンスターの設置にあたっては、設置予定地の斜面を切り盛りして平地を造成したうえで、施工した。なお、斜面の切り盛りも約50m以上離れた位置から操縦できるリモコン式バックホウを用いて、危険を回避しながら施工した。

リモコン式バックホウを用いて施工(井手迫瑞樹撮影)

50m程度離れた位置から操縦した(井手迫瑞樹撮影)

汎用遠隔操縦装置『サロゲートシステム』を用いて遠隔地から重機を操縦

DX監視モニターでリアルタイムに危険を察知

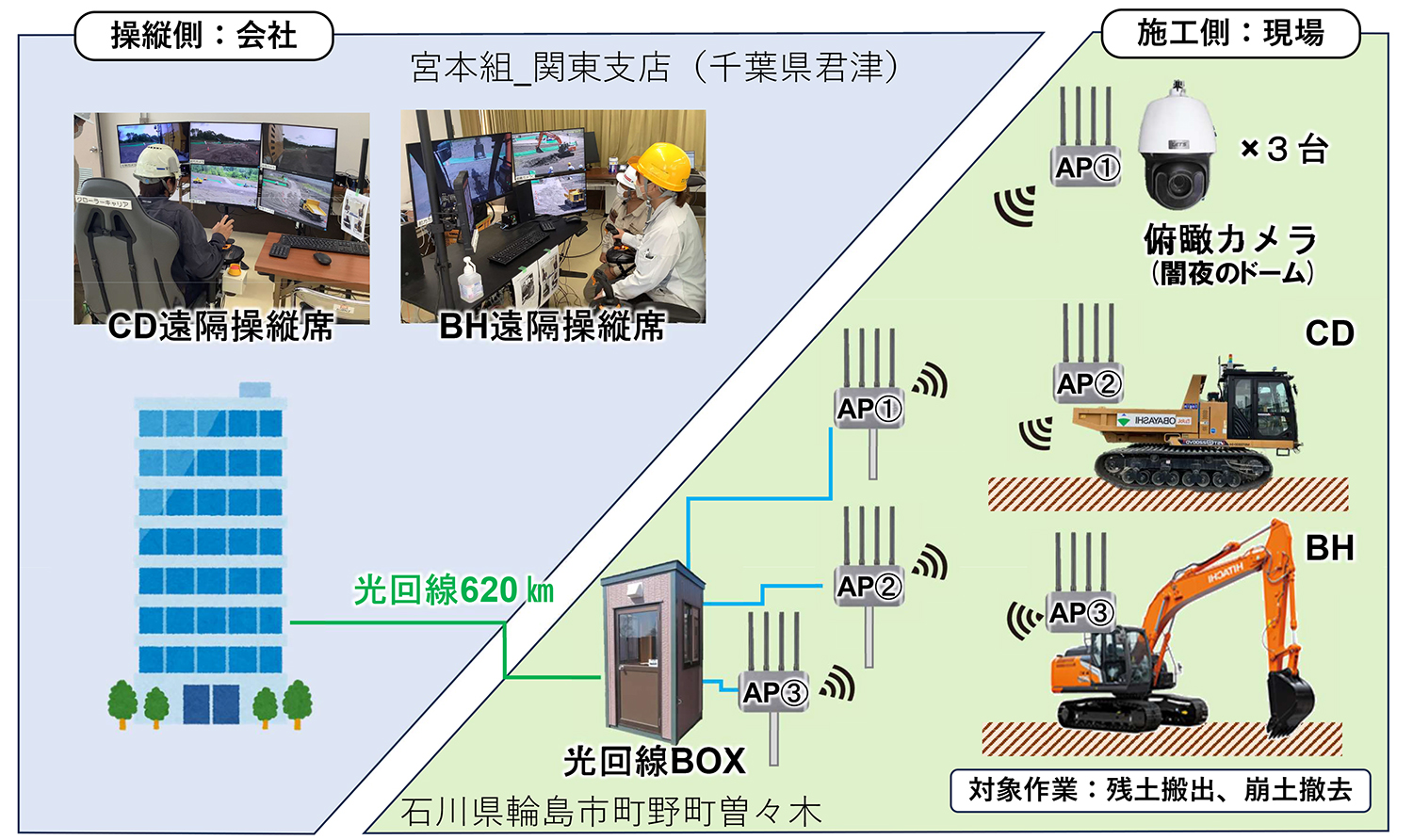

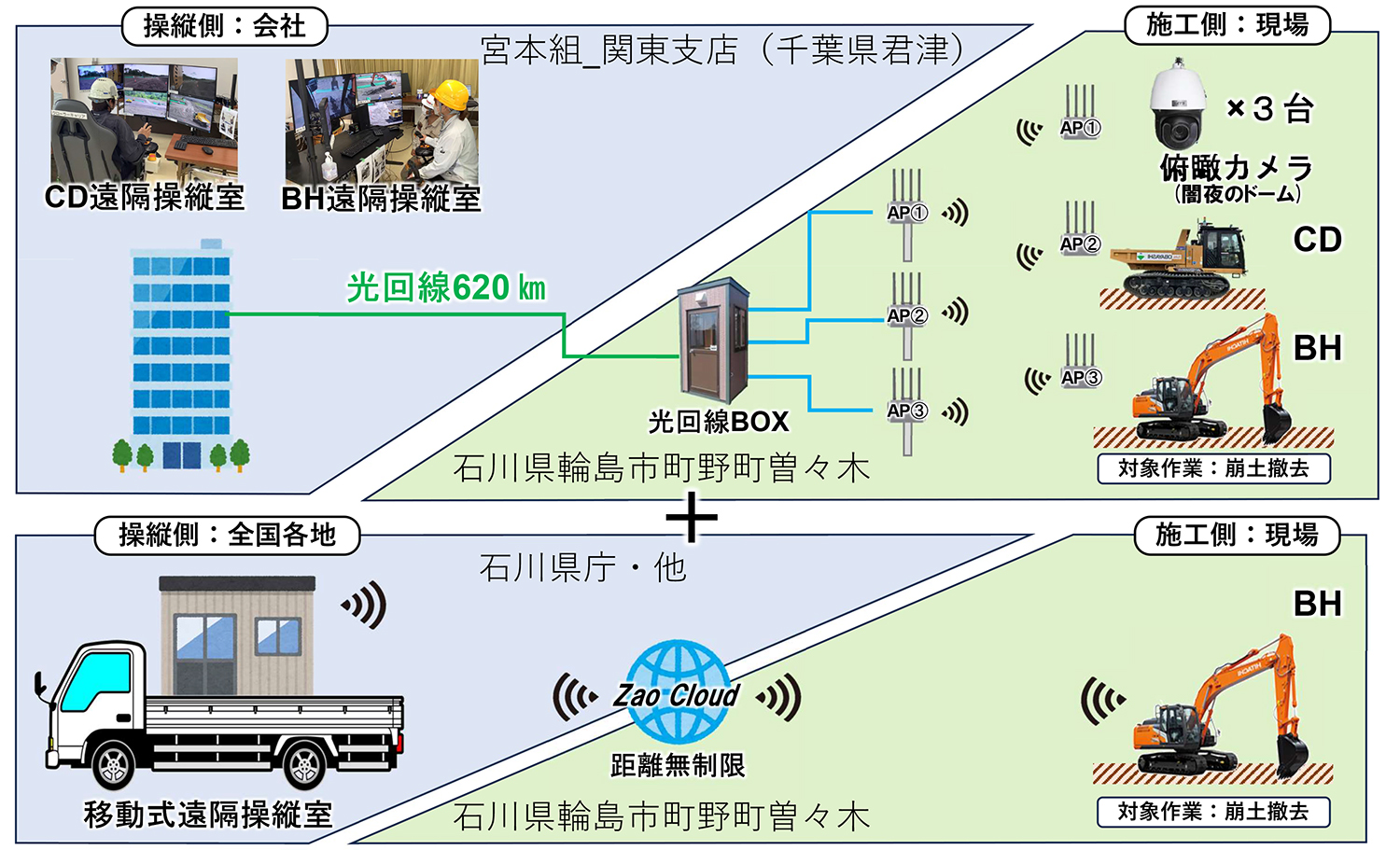

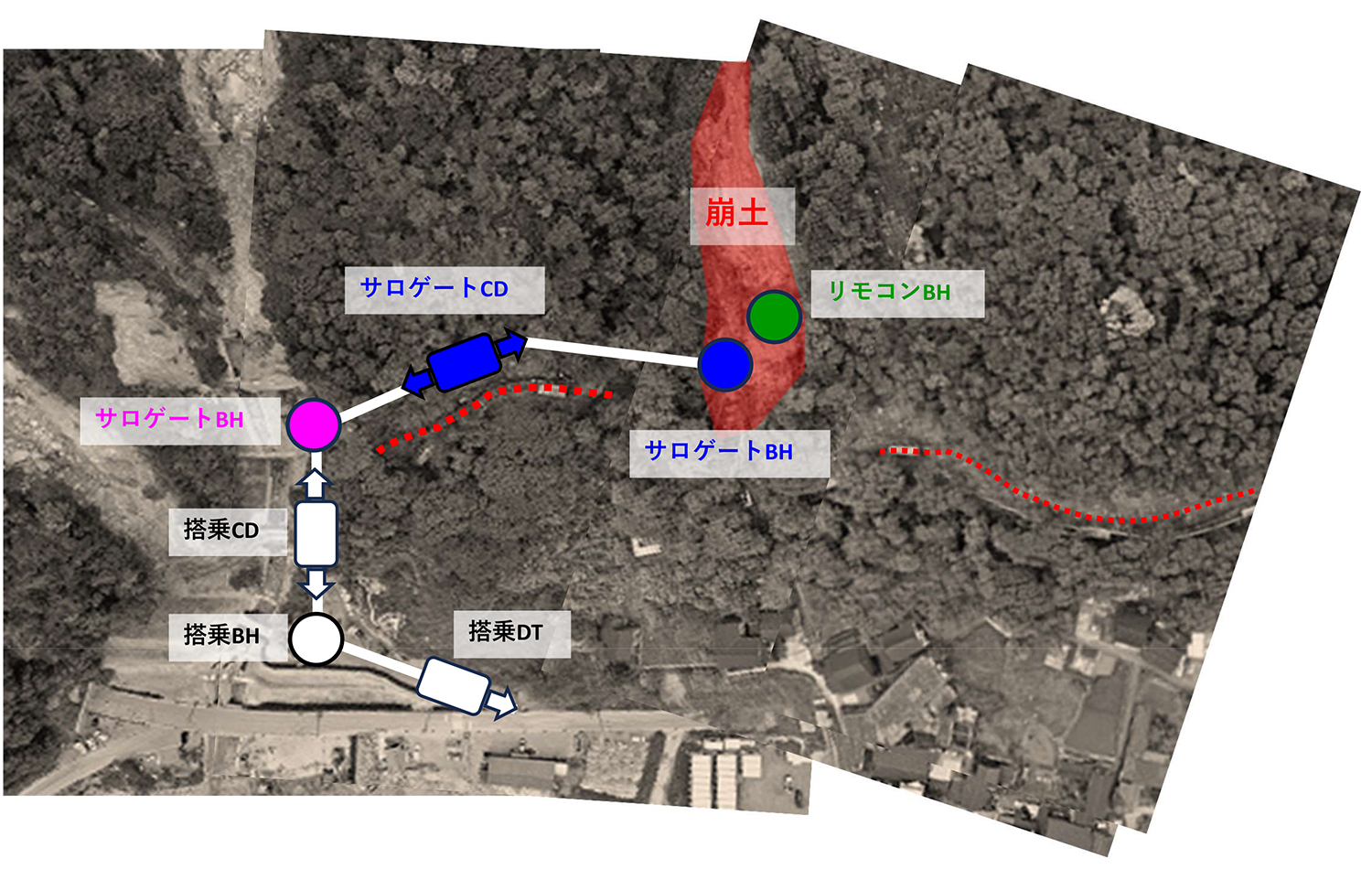

曽々木川左岸の斜面中腹部には3,000㎥の崩土が溜まっている。これを取りに行くため、まずはそこまでの工事用道路を作り、アプローチを可能にしたうえで、崩土をリモコン式バックホウと千葉県君津市からの遠隔操作によるバックホウ(サロゲートバックホウ)で崩土を撤去し、同様に遠隔操作するサロゲートクローラーダンプで場外に排出していく。同時に、崩壊した土石が直下の民家に流れないような落石防止柵(ハイジュールネット)も設置していく。

サロゲートシステムの運用概要図

遠隔操縦バックホウの配置概要

サロゲートシステムは大林組と大裕㈱が共同開発した汎用遠隔操縦装置であり、熊本地震による熊本城飯田丸五階櫓石垣の撤去現場など、多くの実績がある。サロゲートの大きな特徴は、専用の重機を必要とせず、一般的な建設重機に装置を後付装着するだけで、遠隔地から重機操作が可能(※通信環境の構築が必要)で、本現場のような災害復旧現場や劣悪な作業環境で搭乗操縦が危険な場所などにおいて有効である。また、現場の地形や損傷の把握は飛行ドローンを用いて確認し、さらに現場におけるリアルタイムな危険察知は、現場に設置しているDX監視モニターで行っている。同モニターは、初期値と10分ごとの値を確認し、施工している現場で閾値(画像が2pixel以上変化)を超えると携帯電話にアラートが発信され、作業を中止して現場退避できるシステムも備えている。また、操作中止は、遠隔操作しているオペレーターだけでなく、現場で目視監視している技術者による緊急停止もできるようにしている。遠隔操作と危険予知により、人や機械の被災を最小限に抑えられるようにしたうえで、現場作業に取り組んでいる。サロゲートシステムの活用により、工事用道路完成後は、1日200~300㎥(ダンプ2台分)、合計しても半月程度で崩土全量の撤去が可能としている。

サロゲートバックホウの使用状況(井手迫瑞樹撮影)

遠隔操作状況

DX監視モニターを見ながら施工する(右写真は井手迫瑞樹撮影)

落石防護柵は『ハイジュールネット』を採用 最大吸収エネルギー1,500kJのものを用いる

支柱設置に際しては、無足場施工ができるスタンドドライブ工法を採用

ハイジュールネットは日鉄神鋼建材とライト工業が共同開発した落石防護柵で、延長390m(8ブロック)の区間に設置している。同ネットは、支柱間隔5m~10mで、所定の落石エネルギーの吸収が可能で、支柱柵高3m~7mで、所定の落石エネルギーの吸収が可能としている。ネットの貼付けは人力で施工可能で、ネットが破れても同部分を補修するだけで、所定の機能が回復できることも特徴である。要求性能に応じて250kJ~3000kJまでの落石エネルギーが吸収可能であるが、今回は最大吸収エネルギーが1,500kJのものを用いている。

ハイジュールネットのイメージ

ハイジュールネットの構築状況(施工途中、大林組提供)

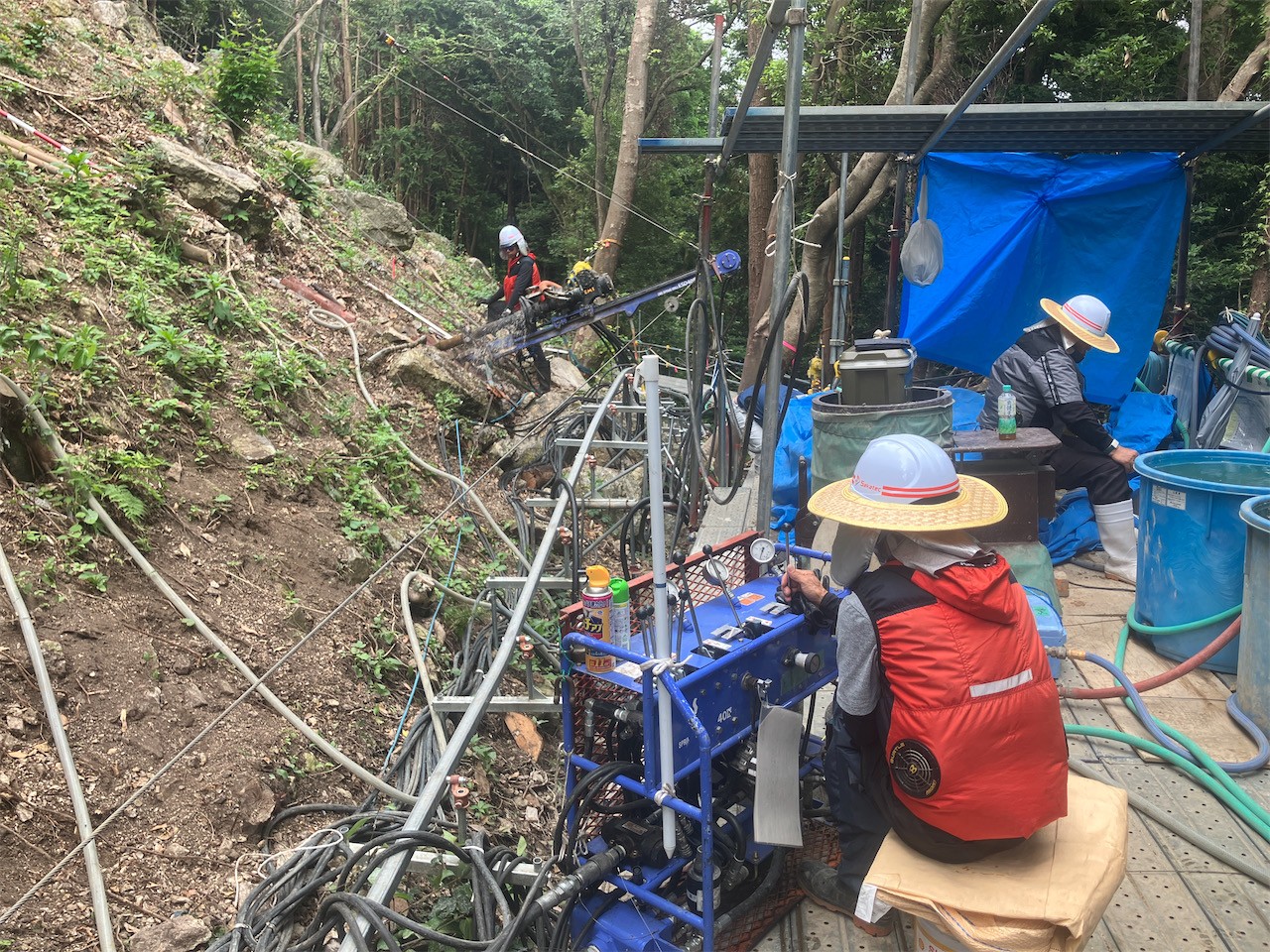

現場は急崖斜面であるため、大型重機は持ってこられない。ネットを貼るための支柱も現場運搬用のモノレールでは3.5m超が運搬できる限界であった。こうしたことから支柱設置に際しては、無足場施工ができるSD(スタンドドライブ)工法を採用し、支柱挿入用の削孔を行った。同工法は削孔機をウインチで引っ張って傾斜を持たすことで、無足場でも安定して削孔出来る工法で、これで出来た挿入孔にアンカー鋼棒を挿入して、グラウトを充填して支柱を固定したうえで、支柱間に人力で鋼製金網をかけて、ハイジュールネットを完成させるものである。支柱間隔は最小5m、最大10mとしている。

12月までには崩壊土砂の撤去、先駆けて11月中にはネットの設置が完了する予定だ。

施工は大林組、一次下請は宮本組、ライト工業など。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら