オリエンタル白石 超遠隔操作によるニューマチックケーソン工法掘削デモンストレーションを公開

概要動画Overview Video

オリエンタル白石(東京都江東区・大野達也社長)は7月25日、江東区の本社から、つくば訓練施設にあるケーソンショベルの超遠隔操作を報道陣に公開した。これは建設現場の省人化・安全性向上を目指す同社の取り組みの一環であり、オペレーターが現場に赴かずに精密作業を行えるのが特徴だ。技術が普及すれば、専用拠点から全国の現場を遠隔操作できるようになり、担い手不足の解消や高齢の熟練オペレーターの再雇用にもつながる布石となる取り組みとなる。当日の様子を紹介する。

ニューマチックケーソンにおける長距離拠点間の超遠隔技術の開発

現場負担軽減と人材活用の両立に向けた取り組み

ニューマチックケーソン工法は、1923年の関東大震災復興事業で米国から導入され、永代橋などの基礎工事に採用されて以来、日本で100年以上の歴史を持つ。主に地下構造物を建設するための工法で、鉄筋コンクリート製のケーソンの下部に気密な作業室を設け、そこに圧縮空気を送り込むことで地下水の浸入を防ぎ、地上と同じようなドライな状態で掘削作業を行える。

オリエンタル白石は、この工法の生産性向上に長年取り組んできた。1960年代までは人力による掘削が中心であったが、70年代に天井走行式ケーソンショベルの開発によって掘削効率が大幅に改善。地盤上を走行する必要がないため、トラフカビリティの影響がなく、またショベルに作用する反力をケーソン躯体を取るため、掘削能力を最大限に発揮できるようになった。とはいえ、ケーソン作業室内部は高気圧空間であり、いわば潜水状態と同じ環境である。湿度が100%に達することもある劣悪な作業環境で、当初はケーソンショベルに人が直接乗って作業していたため、高気圧下作業の負担は依然として残っていた。1990年代になると、現場敷地内の地上専用室から遠隔操縦できる環境が整い、作業員への身体的負担は大きく軽減された。加えて、高気圧下では作業時間が気圧によって制限されていたが、遠隔操作の導入により1日の作業時間の制約が解消された。

しかし近年、建設業界全体で担い手不足と労働者の高齢化が深刻化している。ニューマチックケーソン工事でも、特殊作業員である潜函工の確保・育成が大きな課題だ。広大な現場ではケーソンショベルが10~20台稼働するため、それぞれにオペレーターが必要となる。大規模現場が複数並行すれば、人員不足はさらに顕著になる。また、建設工事は一品生産が基本で、現場ごとに全国や海外へ赴任する必要があり、これも人材確保を難しくしている。

こうした状況を受け、国土交通省は現場の生産性向上を目的に「i-Construction」や建設DXを推進。通信技術の進化と相まって、遠隔操作や自動化の活用は加速している。オリエンタル白石もこの潮流を踏まえ、ケーソンショベルの超遠隔操作技術を開発した。これにより、現場赴任を前提としない働き方が可能となり、多様な人材の建設業参入が期待できる。さらに、所定の拠点で掘削技術を共有でき、技術継承にも有効だ。

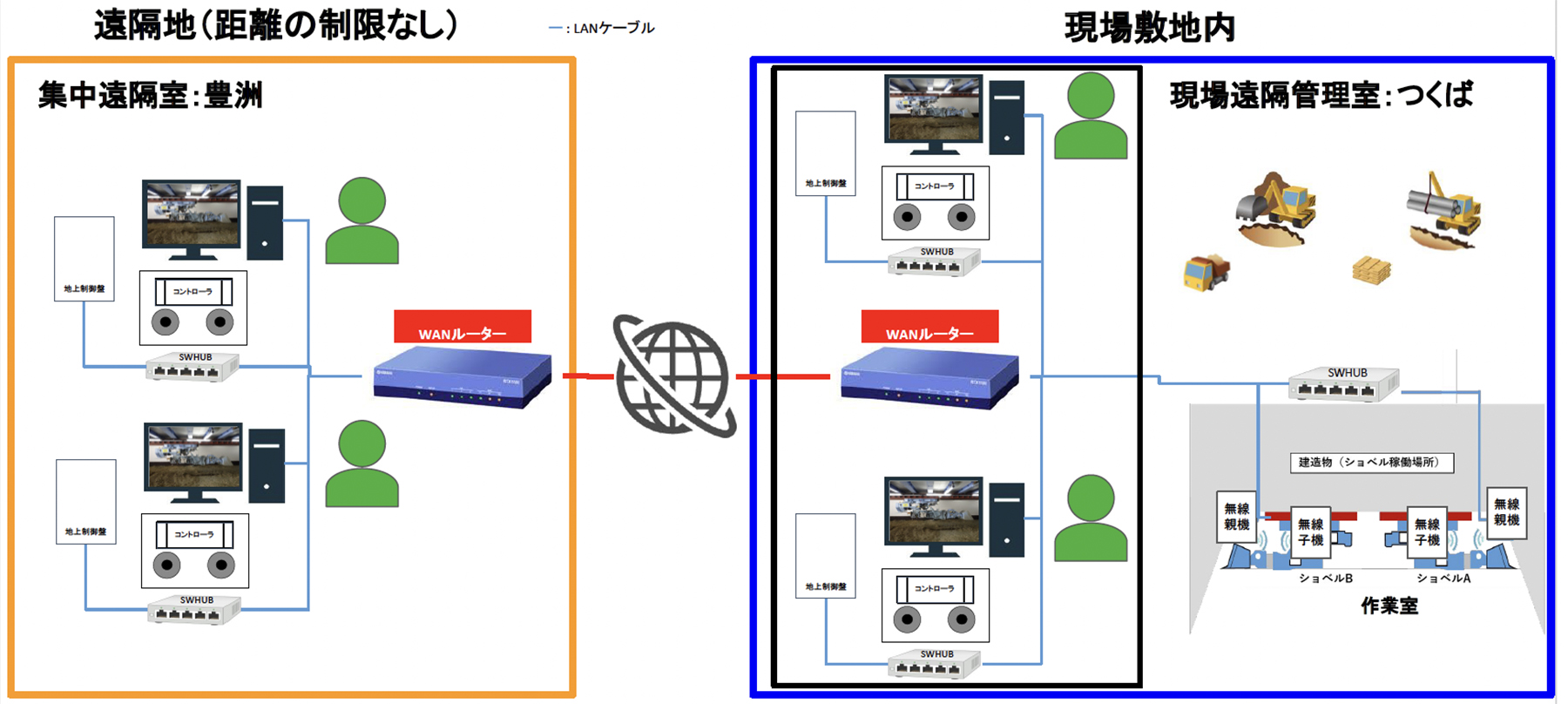

従来の遠隔操作では、現場内の操縦室とショベルをローカルネットワークで接続していた。今回の新技術では、現場と拠点操縦室(超遠隔操作用コンピューター設置拠点)双方にインターネットを導入し、操縦信号やカメラ映像をインターネット経由で送受信する。さらに、専用回線を構築するルーターを現場と拠点に設置することで、距離の制限なく操作が可能となった。近年のインターネット環境の進化が、この技術を実用段階へ押し上げた。

超遠隔操作は遠隔操作とほぼ変わらない操作性

実証実験は2026年度より小規模現場で開始予定

今回のデモンストレーションでは、豊洲のオリエンタル白石本社から、つくばの訓練施設内「テックファーム」模擬現場に設置されたケーソンショベル2台を超遠隔操作した。両拠点の直線距離は約56kmで、接続には光回線を使用。模擬現場では、地盤を掘削し、アースバケットに投入して排土する一連の作業を実施した。

超遠隔操作の通信方法(以下図はすべてオリエンタル白石提供)

超遠隔操作の通信方法(以下図はすべてオリエンタル白石提供)

掘削してアースバケットに土を排出する

掘削してアースバケットに土を排出する

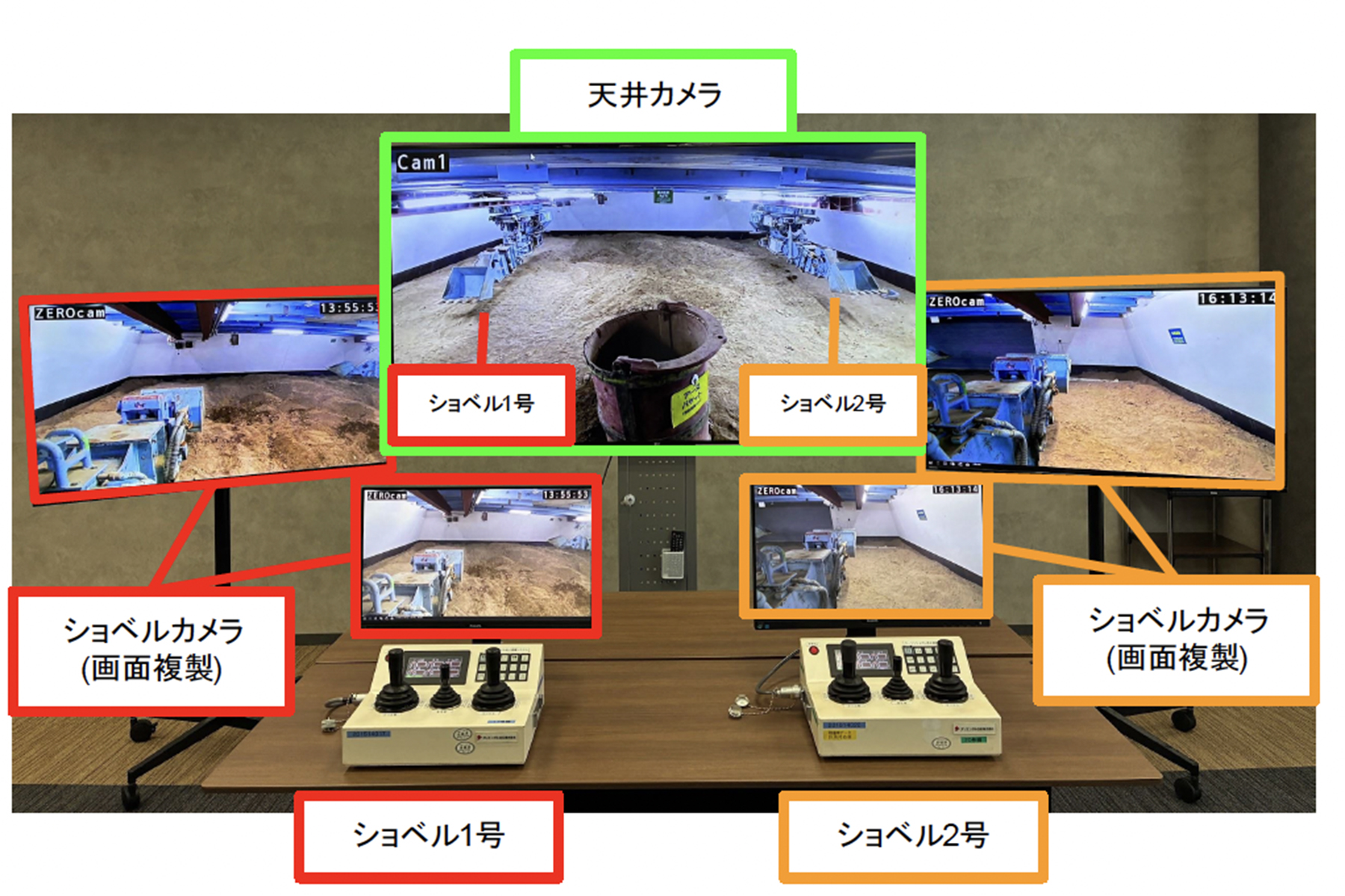

まず、「遠隔操作」と「超遠隔操作」の違いを比較するため、つくばの実験施設操縦室で通常の遠隔操作をリモートで実演した。現行の遠隔操縦は、現場内にLANケーブルを敷設し、ケーソン躯体から遠隔操作室へカメラ映像や操縦信号を送信。ショベル搭載カメラと天井設置カメラの映像を確認しながら掘削を行う方式である。ショベルは油圧式のため、コントローラー操作が瞬時に反映されるわけではないが、遅延はほとんどなく、操作性の高さが確認できた。ケーソンショベルのブームを下ろし、爪を突き立てて掘削し、アースバケットに投入するまでの一連の作業は、約30秒で完了した。

「超遠隔操作」の違いを比較するため行われた「遠隔操作」のデモンストレーション

「超遠隔操作」の違いを比較するため行われた「遠隔操作」のデモンストレーション

次に、超遠隔操作の実演である。操縦は技術職の社員が担当し、作業職でなくても一定の操縦が可能な仕様となっている。今回は2台同時に超遠隔操作を実施。両機には衝突防止センサーが搭載されており、接触の危険がある場合は自動停止し、危険方向には進まない設計だ。操作感は「遠隔操作」とほぼ変わらず、データ遅延によるラグも感じられない。2台での作業では、アースバケットへの投入を交互に行うことで、待ち時間なく効率的に進行することができる。

超遠隔操作の画面構成

超遠隔操作の画面構成

超遠隔操作のデモンストレーション

超遠隔操作のデモンストレーション

「超遠隔操作」はネット回線が前提となるが、山間部など有線回線が導入できない地域では、スターリンク(衛星インターネット)を用いた操縦の実験も行われている。現状では若干のラグが生じるが、映像圧縮技術の活用により解決を図る予定である。

将来的には、難易度の高い作業を潜函工が担当し、通常箇所は遠隔操作や超遠隔操作、単純作業は自動運転を併用することで、人手不足の解消を目指す。また、海外の現場での活用も視野に入れている。現在は掘削作業の自動化やショベル単体の自動運転にまず着手し、作業室内の可視化やケーソンショベルの自動運転、排土設備などの遠隔・自動化にも取り組み、超遠隔操縦技術を組み合わせることで、掘削から排土までの無人化を目指す。「超遠隔操作は同業他社も取り組んでいるが、高気圧下作業のノウハウはオリエンタル白石の強み」と担当者は語る。実証実験は、来期(2026年度)より小規模現場で開始される予定だ。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら