無機質コーティング協会が第26回総会を開催

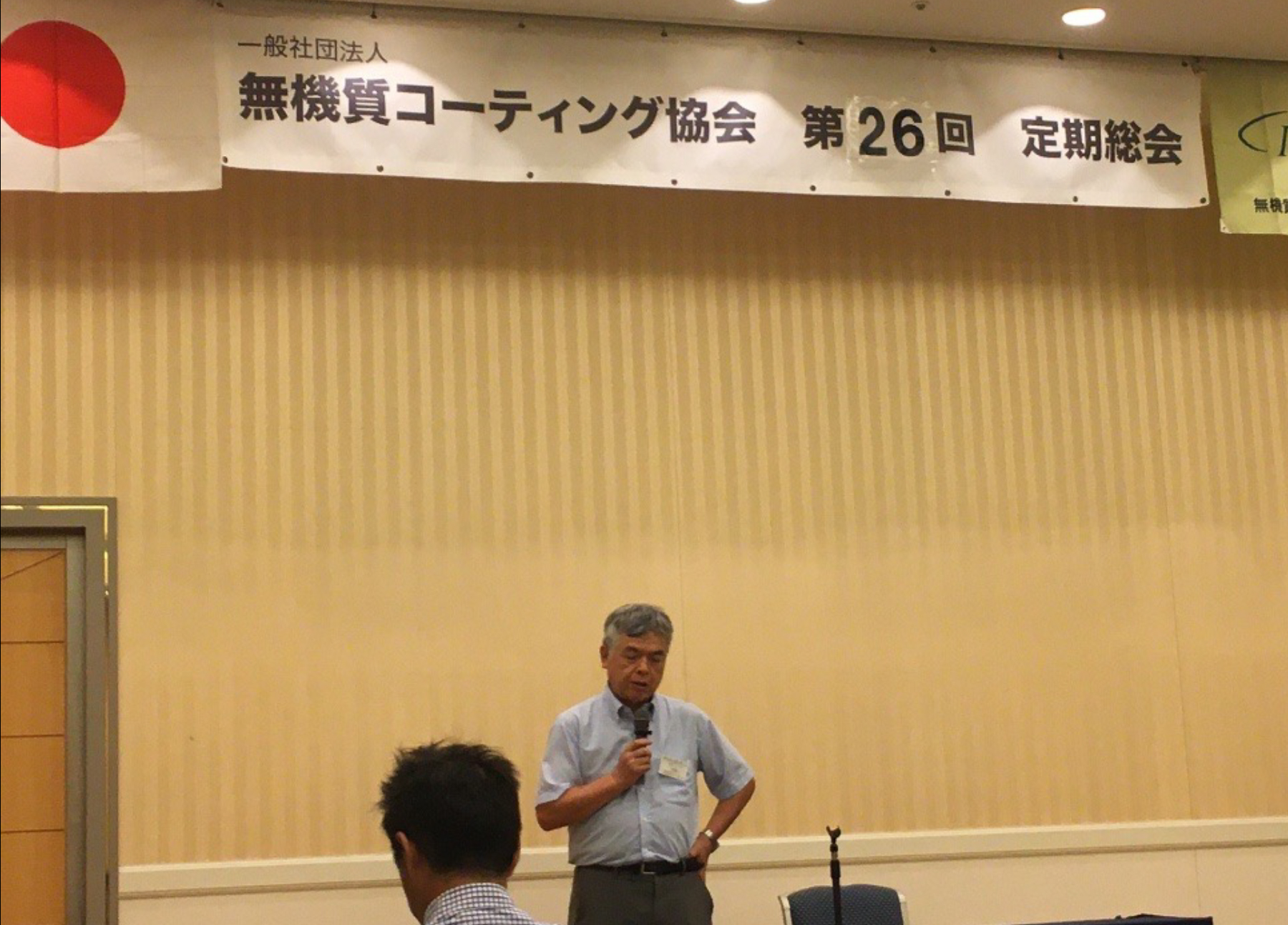

無機質コーティング協会は、7月2日、JR尼崎駅前のホテルヴィスキオ尼崎において第26回定期総会を開催し、協会の節目となる人事についても発表された。1999年11月11日の発足以来、長年にわたり会長として同協会を牽引してきた平良一夫氏(株式会社セラアンドアース代表取締役社長)が今総会をもって退任し、専務理事に就任。新会長には、株式会社日本インシーク シニアエキスパートの角和夫氏が選任された。当日の様子を紹介する。

平良会長は専務理事に就任。角和夫新会長にバトンタッチ

新会長は技術向上と連携強化で会員活動を支える決意

無機質コーティング協会は、7月2日、JR尼崎駅前のホテルヴィスキオ尼崎において第26回定期総会を開催した。1999年11月11日の協会発足以来、長年にわたり会長として同協会を牽引してきた平良一夫氏(株式会社セラアンドアース代表取締役社長)が今総会をもって退任し、専務理事に就任。新会長には、株式会社日本インシーク シニアエキスパートの角和夫氏(左写真)が選任された。

無機質コーティング協会は、7月2日、JR尼崎駅前のホテルヴィスキオ尼崎において第26回定期総会を開催した。1999年11月11日の協会発足以来、長年にわたり会長として同協会を牽引してきた平良一夫氏(株式会社セラアンドアース代表取締役社長)が今総会をもって退任し、専務理事に就任。新会長には、株式会社日本インシーク シニアエキスパートの角和夫氏(左写真)が選任された。

総会では、平良前会長および角新会長による挨拶が行われた。平良前会長(右写真)は、約30年前に社会問題となった青少年によるシンナー吸引の多発を契機に、「有害」という言葉の重みについて深く考えさせられたと述べた。シンナーを含まず、使用もしない塗料が存在し、それが環境にも作業者にも優しいものであるならば、「世に出したい」との強い思いを抱き、当協会を設立するに至ったという。この四半世紀にわたり、試験施工や暴露試験及び本施工を重ね、昨年度には無機形塗料の規格策定を表明するなど、慌ただしくも着実に歩みを進めてきた。今後は世代交代を図りつつ、さらなる無機形塗料の発展に引き続き尽力していきたいと抱負を述べた。

総会では、平良前会長および角新会長による挨拶が行われた。平良前会長(右写真)は、約30年前に社会問題となった青少年によるシンナー吸引の多発を契機に、「有害」という言葉の重みについて深く考えさせられたと述べた。シンナーを含まず、使用もしない塗料が存在し、それが環境にも作業者にも優しいものであるならば、「世に出したい」との強い思いを抱き、当協会を設立するに至ったという。この四半世紀にわたり、試験施工や暴露試験及び本施工を重ね、昨年度には無機形塗料の規格策定を表明するなど、慌ただしくも着実に歩みを進めてきた。今後は世代交代を図りつつ、さらなる無機形塗料の発展に引き続き尽力していきたいと抱負を述べた。

続く角新会長の挨拶では、「長大橋の架橋という夢に情熱を持ち、社会人として約50年、その前半を長大橋プロジェクトの計画から建設に、後半を新規計画や既設橋梁の維持管理に費やしてきた」と振り返った。本四連絡橋、関空連絡橋、北九州空港連絡橋といったビッグプロジェクトを牽引してきた中で、「維持管理を考えた設計が必須」であることを各方面に訴え続けてきた。

鋼橋における「維持管理を考えた設計」とは、①構造・ディテールに維持管理性を十分に配慮した設計であること、②可能な限り工場塗装を採用することであると考えている。しかしながら、鋼橋の年間発注量は20世紀末の90万トンから現在の10数万トンにまで激減している。その一方で、2030年度には橋長2m以上の道路橋約73万橋のうち約54%が建設後50年を経過する、いわば「超高齢化時代」を迎えることになる。

この既存ストックを、安全かつ長期にわたりどう守るか―その課題に向き合っていた頃、注目したのが無機形塗料であった。今から20年前、大鳴門橋の塗替塗装を指揮した後、阪神高速道路㈱に出向した際に平良前会長と出会い、無機形塗料の存在を知る。その後、阪神高速道路をはじめとする高速道路会社、道路公社、鉄道会社、民間等において本施工(試験施工を含む)を繰り返し、その間には性能検証を目的として宮古島での暴露試験に取り組んだ。2018年からの5か年にわたる暴露試験の成果をまとめ、昨年度、無機形塗料の規格化に至ったものである。

この既存ストックを、安全かつ長期にわたりどう守るか―その課題に向き合っていた頃、注目したのが無機形塗料であった。今から20年前、大鳴門橋の塗替塗装を指揮した後、阪神高速道路㈱に出向した際に平良前会長と出会い、無機形塗料の存在を知る。その後、阪神高速道路をはじめとする高速道路会社、道路公社、鉄道会社、民間等において本施工(試験施工を含む)を繰り返し、その間には性能検証を目的として宮古島での暴露試験に取り組んだ。2018年からの5か年にわたる暴露試験の成果をまとめ、昨年度、無機形塗料の規格化に至ったものである。

有機系塗料におけるVOC(揮発性有機化合物)問題、水系塗料の湿度依存性による工程遅延、さらにはPFAS(有機フッ素化合物)問題など、塗料を取り巻く環境は近年大きく変化している。こうした中、無機形塗料は、環境負荷の低減、長期耐久性、省工程による施工期間短縮および工事費縮減といった観点でこの20年の間に大きく進化した。「今後は、さらなる性能向上と異業種を含めた技術開発・連携の推進を図るとともに、協会会員の多様な活動を積極的に支援していきたい」と締めくくった。

技術講演会では松永省吾氏と佐々木栄洋氏が登壇

次世代に向けた職業技術者の責務から新技術の話題まで幅広い内容で講演

総会後の技術講演会では、松永昭吾氏(横浜国立大学 元気なインフラ研究所 所長・客員教授)と佐々木栄洋氏(株式会社栄組 代表取締役社長)が登壇した。

総会後の技術講演会では、松永昭吾氏(横浜国立大学 元気なインフラ研究所 所長・客員教授)と佐々木栄洋氏(株式会社栄組 代表取締役社長)が登壇した。

松永氏(左写真)は、「インフラの長寿命化戦略~次世代への職業技術者の責任~」と題して講演。国内外における技術者育成の取り組みを紹介する中で、水・農地・食料の不足が小さな子どもたちの死や紛争の原因となっている現実を語った。世界14の国と地域で水不足により紛争が発生しており、「インフラを整備すれば、こういった争いのそもそもの原因をなくすことができるのではないか」と述べ、「日本の技術者がインフラ整備によって戦争を抑止している事実を知ってほしい」と訴えた。

また、「豊穣な社会研究センター」についても説明。行政をしっかり支援できる枠組みをつくるため、専門家と管理者をつなぐ取り組みを進めているとした。効率化・高度化を指向した「分業・分担」が「分断」を生む現状を踏まえ、民間や民間団体との連携、フェイス・トゥ・フェイスの関係を取り戻す重要性を強調した。

さらに、過度な人口集中や少子化による担い手不足、異常気象・巨大地震といった災害リスクにも言及。エンジニアが社会課題を捉え、広い視野で技術を探求する時代を取り戻すことが喫緊の課題であるとし、「テクノロジーは社会課題を解決するためにある。テクノロジーが社会課題になってしまってはいけない」と訴えかけた。「50年後の子どもたち、孫たちが幸せに暮らせる街をつくることが、今の技術者の責任である」と締めくくった。

続いて登壇した佐々木氏(左写真)は、「シリカゴム注入工法の確立」と題し、セラマックスFT70をひび割れに注入する工法の確立について、取り組み状況を説明した。同社がNETIS登録しているコンクリート構造物のクラック補修技術「圧力調整注入工法」について紹介した。本工法は国内にとどまらず、ブラジル、メキシコ、フィリピン、インドネシアといったODA関連諸国にも技術提供が行われている。コンクリートのひび割れ補修は、世界共通の技術者にとっての永続的な課題であり、これまでも様々な注入工法が開発されてきたが、クラックの隅々まで完全に充填できる材料や技術は未だ確立されていないのが現状である。

続いて登壇した佐々木氏(左写真)は、「シリカゴム注入工法の確立」と題し、セラマックスFT70をひび割れに注入する工法の確立について、取り組み状況を説明した。同社がNETIS登録しているコンクリート構造物のクラック補修技術「圧力調整注入工法」について紹介した。本工法は国内にとどまらず、ブラジル、メキシコ、フィリピン、インドネシアといったODA関連諸国にも技術提供が行われている。コンクリートのひび割れ補修は、世界共通の技術者にとっての永続的な課題であり、これまでも様々な注入工法が開発されてきたが、クラックの隅々まで完全に充填できる材料や技術は未だ確立されていないのが現状である。

現在、セラアンドアースが開発した「塗るゴム」こと「セラマックスFT70」と、同社の「圧力調整注入工法」を組み合わせることで、より高精度な注入補修技術の共同開発を進めているとし、講演を締めくくった。

総会後の懇親会では無機質コーティング協会の名誉顧問である芦田譲京都大学名誉教授の乾杯のご発声の後、協会関係者、講演会講師、講演会出席者等の懇談が催された。

最後に、平良前会長の退任挨拶の後、角新会長の所信表明があり、一本締めにて閉会した。

左写真は芦田譲京都大学名誉教授(無機質コーティング協会名誉顧問)、右写真は平良前会長の退任挨拶

左写真は芦田譲京都大学名誉教授(無機質コーティング協会名誉顧問)、右写真は平良前会長の退任挨拶

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら