阪神高速技術とナガタ工業 ワイヤーソーによる円形水路補修技術『SCS工法』を開発

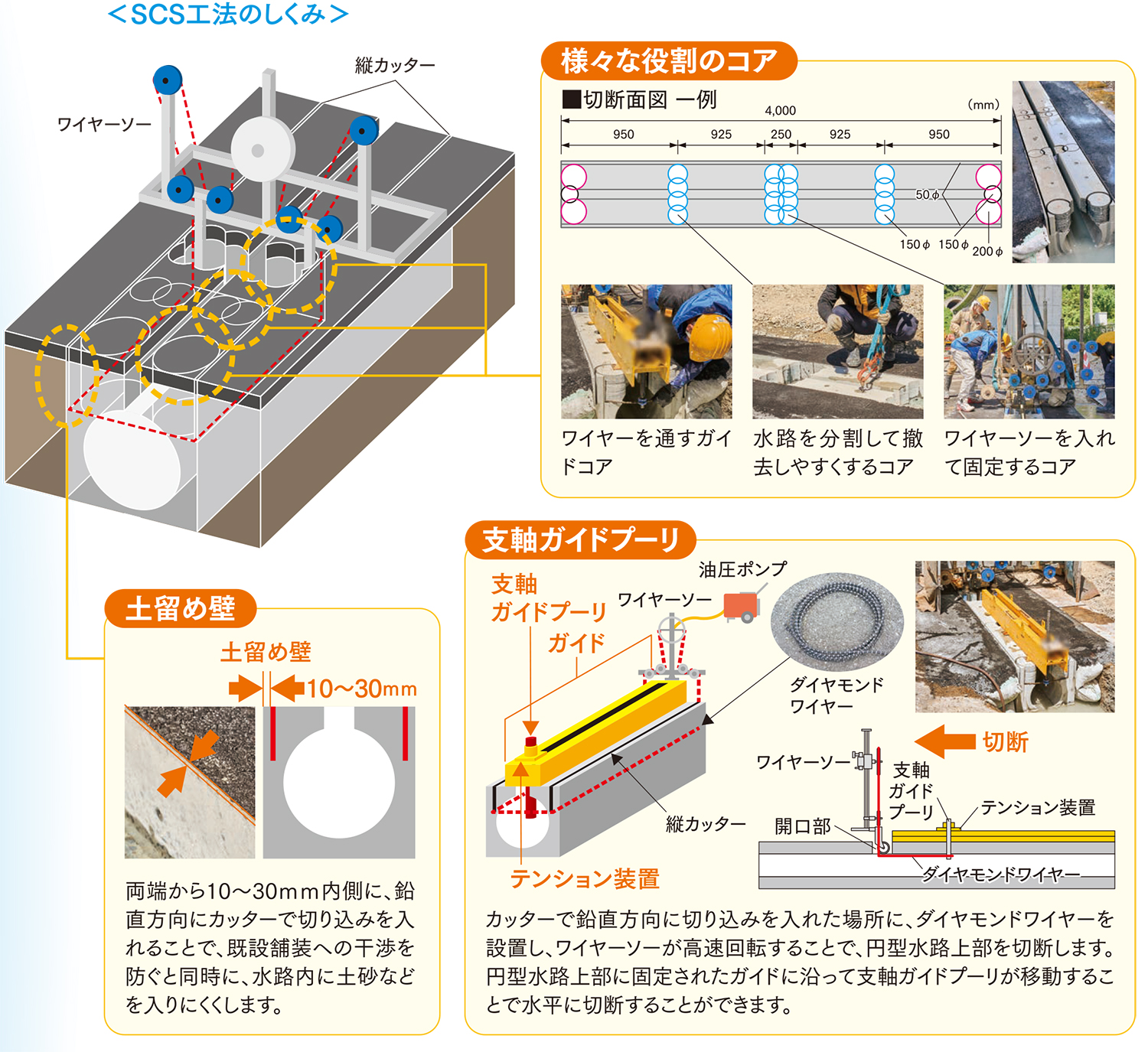

阪神高速技術とナガタ工業は、ワイヤーソーによる円形水路補修技術『SCS工法』を開発し、阪神高速道路北神戸線の金仙寺トンネルで初めて本格的に適用した。テンションをかけたワイヤーソーを用いて劣化した円形水路の上面(高さ160mm)を引き切りすることで、損傷していない円形水路の下部のマイクロクラックを抑制し切断。その上にプレキャストRC製の蓋を付けることで、円形水路の健全性を回復させるもの。1台に付き1日当たり8~12m程度の施工能力を有する。円形水路上部のRC製の蓋は車両の荷重による破損の可能性を考慮し、従来の軸方向に溝が連続するタイプから、中間にリブを有するタイプとした。荷重に対する強度を確保しつつ、開口部の幅を従来の50mmから100mmに拡大させ、手を入れられるようにすることで水路内の滞留物を除去できるようにしている。その現場を取材した。

少なくとも20年は円形水路の補修をせずに済ませる

少なくとも20年は円形水路の補修をせずに済ませる

240mの円形水路を約4週間かけて補修

従来、円形水路の補修はブレーカー斫りで損傷部を除去し、ジェットコンクリートにより断面修復を行って対応していた。しかし北神戸線は400t/年の凍結防止剤を散布しており、従来の補修方法ではマイクロクラックなどが生じることにより、再劣化してしまう可能性があった。そのため、劣化が激しい円形水路の上部のみを丁寧に除去し、プレキャストRC製の蓋に取替、アンカーボルトで円形水路下部と接合して一体化することで耐久性を高め「少なくとも20年は円形水路の補修をせずに済ませるようにすること」(阪神高速技術・小仲氏)を目的としている。

円形水路の損傷状況

今回取材した金仙寺トンネル(上り線)は1988年に供用された延長260mのトンネルで、過年度に補修された両坑口付近の20m以外の240mの円形水路を約4週間かけて補修した。同トンネルはは2.5%の下り縦断勾配、走行→追越に向かって5.0%横断勾配があり、写真のように追越車線の円形水路上面が著しく損傷している箇所が見られたため、今回のような大規模な補修を行うことにした。本工事の元請はスバル興業。一次下請はナガタ工業(切断、撤去)、二次下請は丸辰道路工業(大阪)(同)。プレキャストRC蓋の製作はソイル工業が行った。

昼間(9時~17時)に1車線を規制して施工、を1日当たり2~3セット、8~12m施工

ワイヤーソーは4tトラックによって運搬、防弾性の高い透明ポリカーボネートを使用して防護

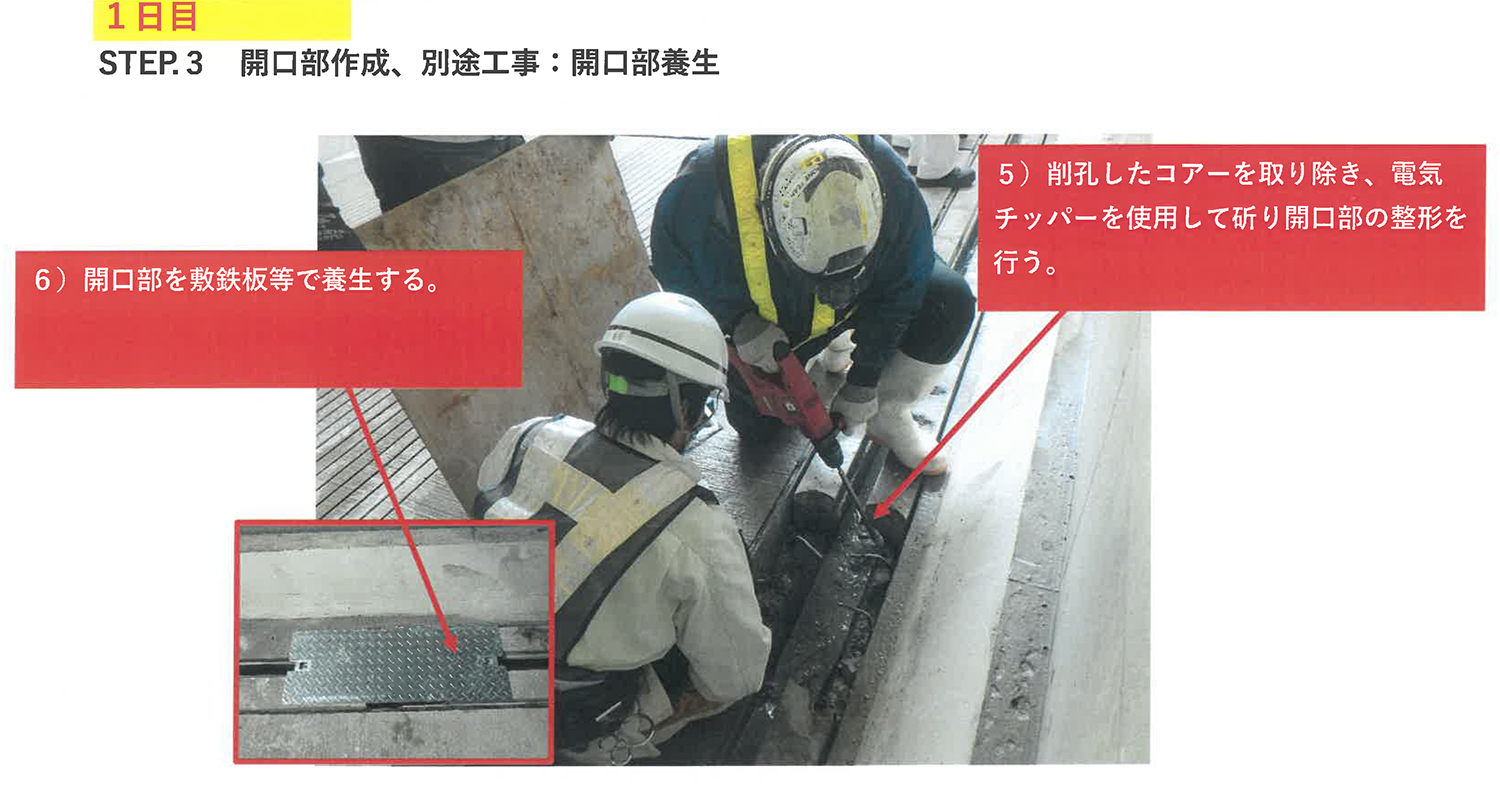

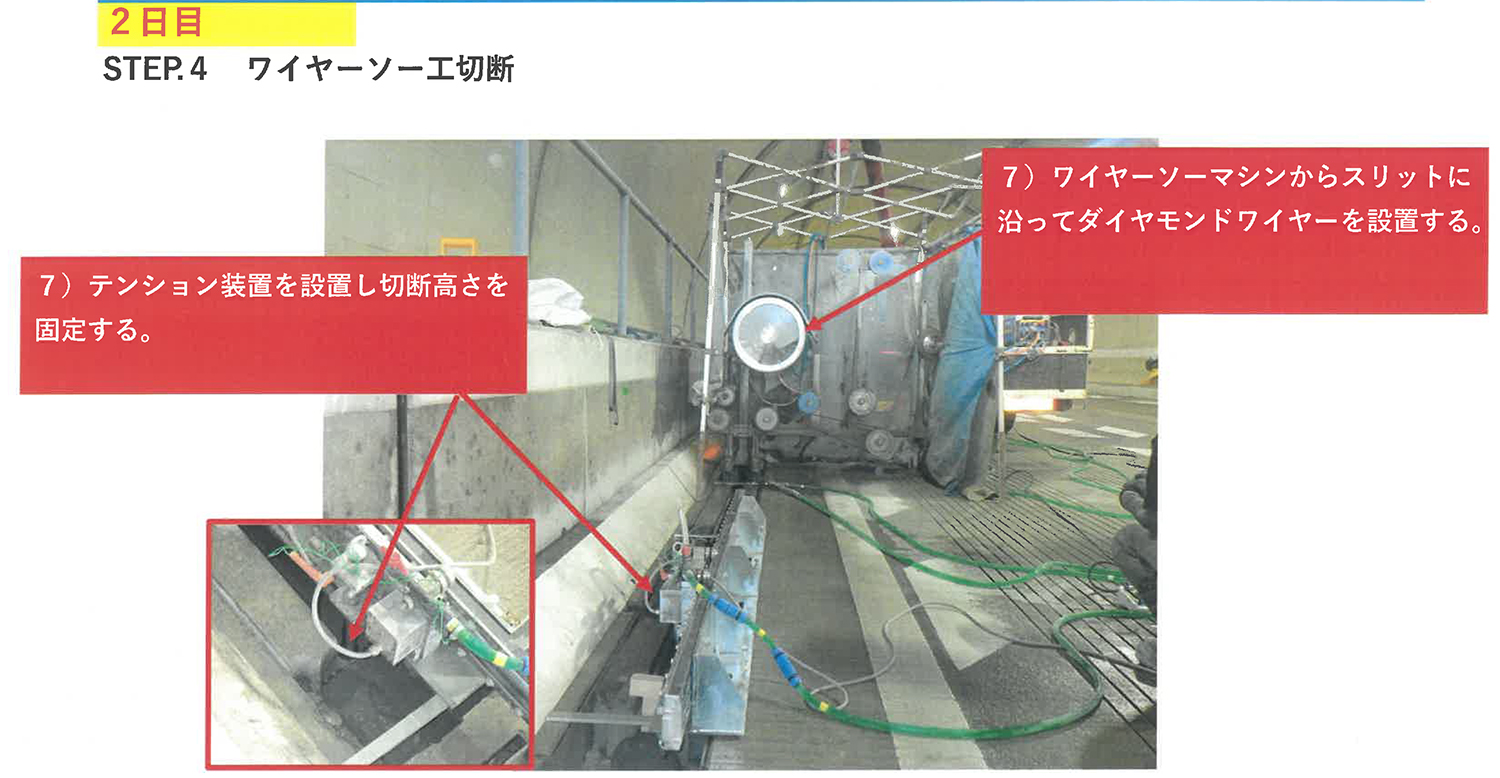

施工は昼間(9時~17時)に1車線を規制して行う。まず、ワイヤーソーのダイヤモンドワイヤーを入れるための溝をつくるため、ロードカッターにより深さ150mmほど円形水路の両側に鉛直の溝を入れる。その際は10~30mmの側壁をあえて残す形で施工する。これは路盤や土砂の崩れを止める土留めとするためである。トンネルの際ぎりぎりまでを施工するため、ロードカッターに用いるダイヤモンドブレードの留め方も工夫しており、従来の大型ナットではなく、頭高の低いボルト6本で止める方法(フラッシュカット)を採用して施工した。次いで、φ160mmのコアカッターでワイヤーソーのプーリーを設置するためのコア削孔とベビーチッパーによる斫りを行い、プーリーを作成した開口部に設置する。

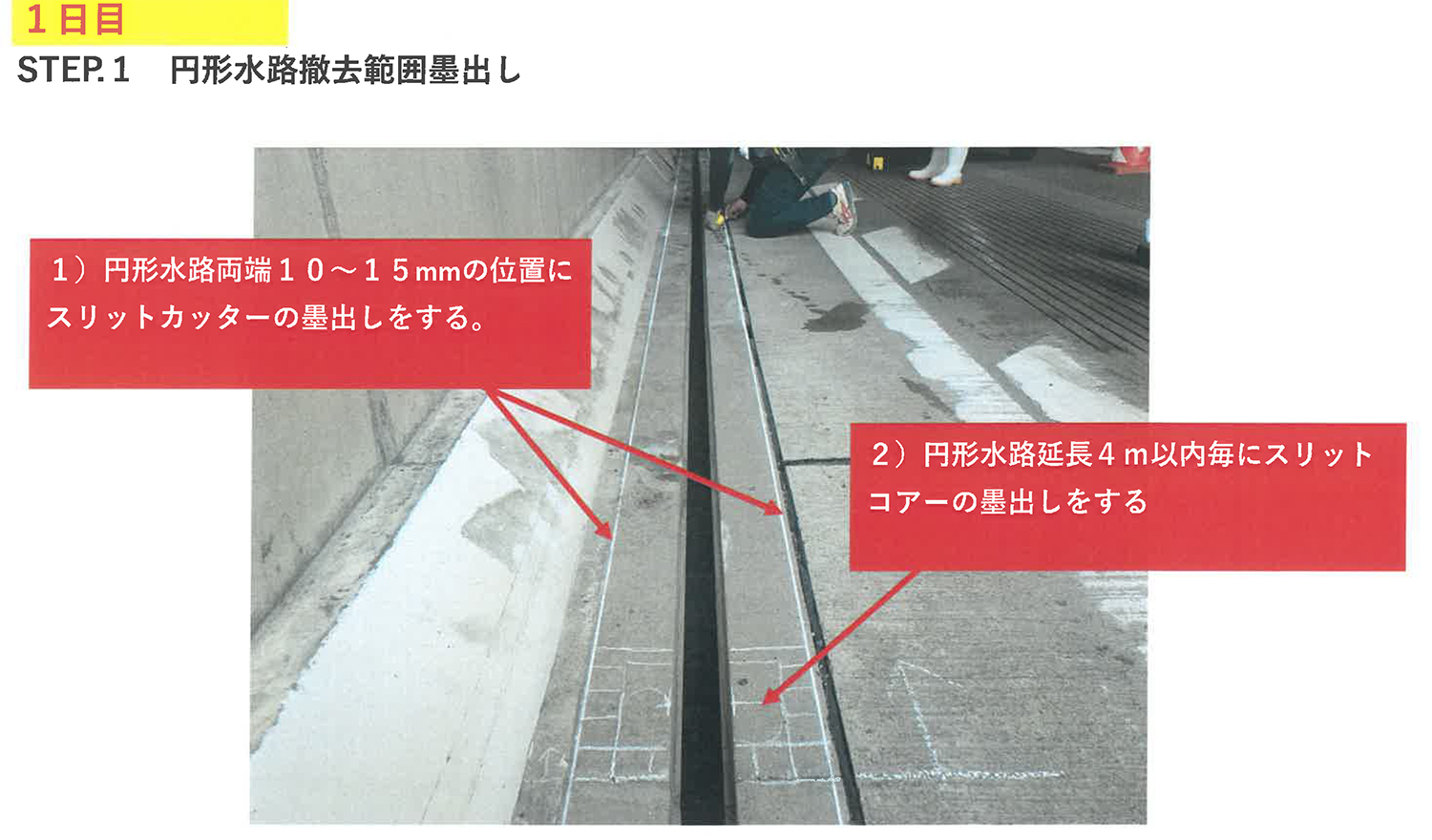

SCS工法はまず墨出しし、さらにスリット工を施工する

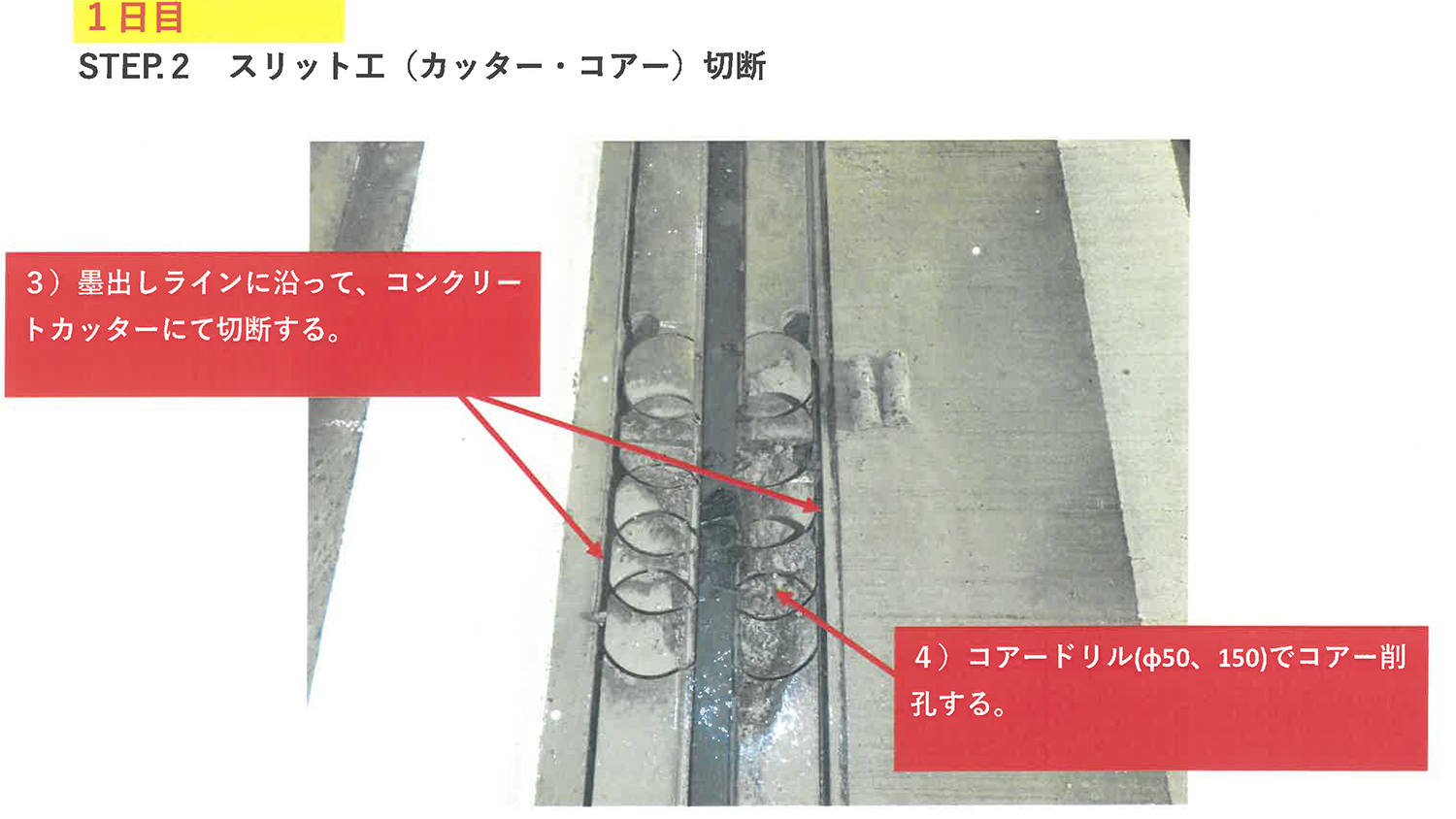

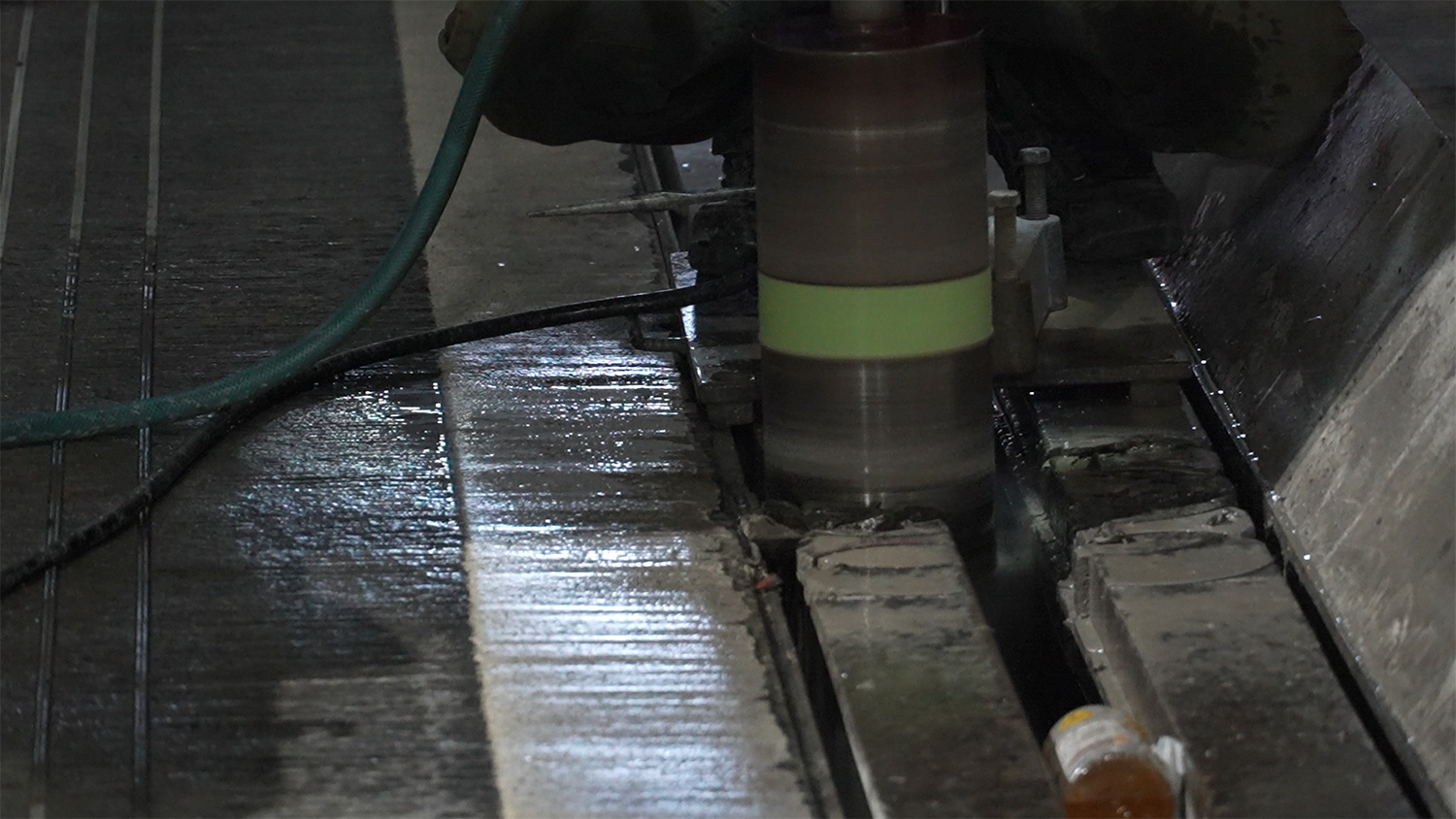

コアドリルの施工状況

コンクリートカッターによる切断状況

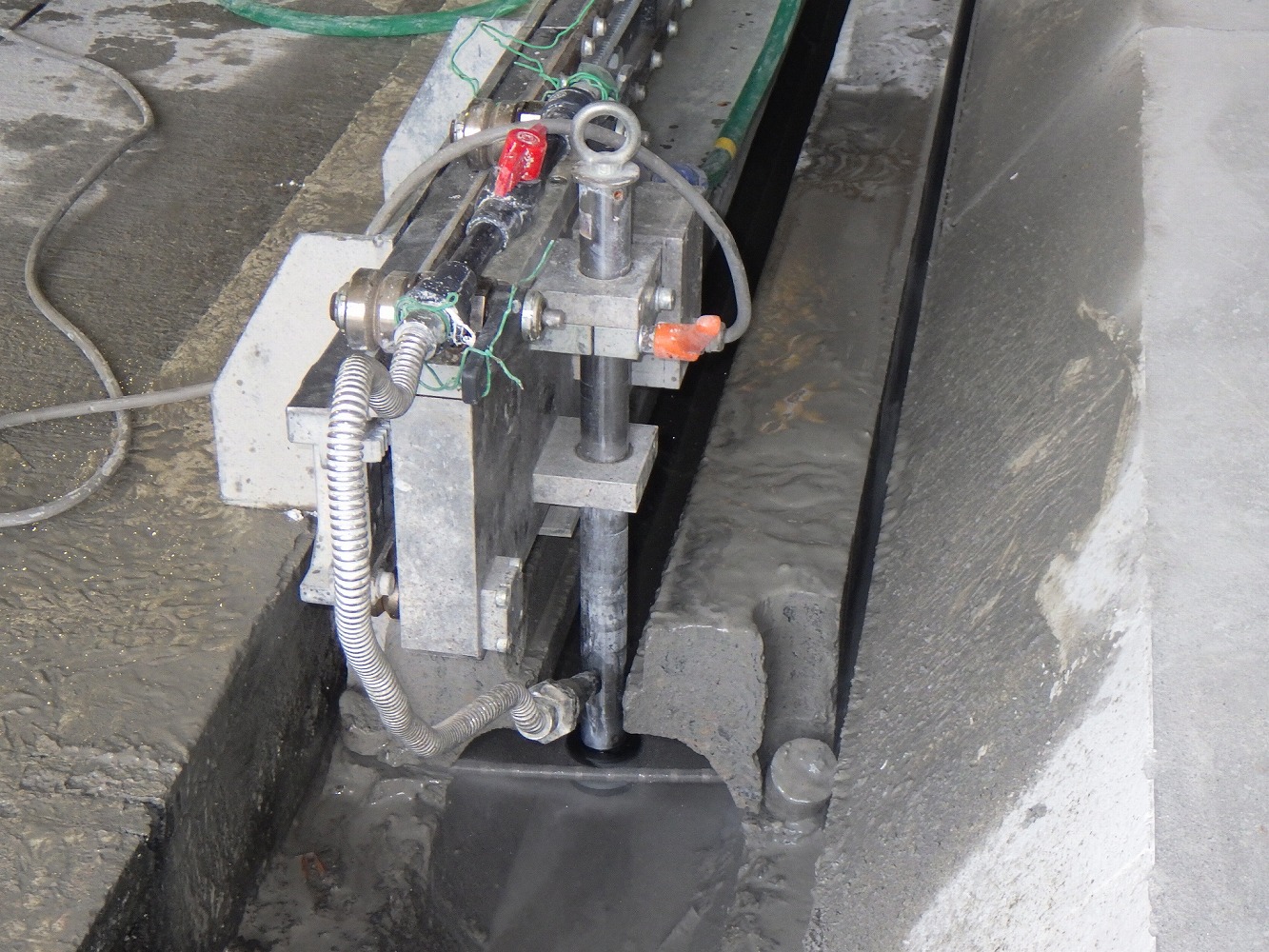

ワイヤーソーは4tトラックによって運搬し、ストッパー付きのキャスターを付けることで、ユニックなどを使わず、揚げ降ろしができるようにしている。開口部に設置されたプーリーにワイヤーソーを回して引き切ることで円形水路の上面を切断するが、ここで課題になるのが、切断面の水平性の確保である。SCS工法では写真のような設備(支軸ガイドプーリーおよびガイド)で「プーリーを押さえつけることで、施工時の鉛直方向のバタつきを抑え、テンションを確保することで、高さの誤差を±5~10mm以内に抑えることができ、上下の隙間を最小限に抑制できる」(同社・岩橋氏)。これらのワイヤーソー設備の設置は30~40分で可能ということだ。

次いで開口部を作成し、ワイヤーソー工で切断していく

ワイヤーソーの機械は、写真のように防弾性の高い透明ポリカーボネートを使用

切断状況と上半を切断された円形水路の状況

また、ワイヤーソーの機械は、写真のように防弾性の高い透明ポリカーボネートを使用している。透明化したのは「機械の異常検知をし易くすると共に、視察に来た方に機械の構造と性能を分かりやすく説明できるようにするため」(ナガタ工業・福島社長)ということだ。

ワイヤーソーの施工は1セット当たり長さ4mの切断が可能で、ロードカッター施工からワイヤーソーでの切断までの作業を1日当たり2~3セット、8~12m施工できるということだ。

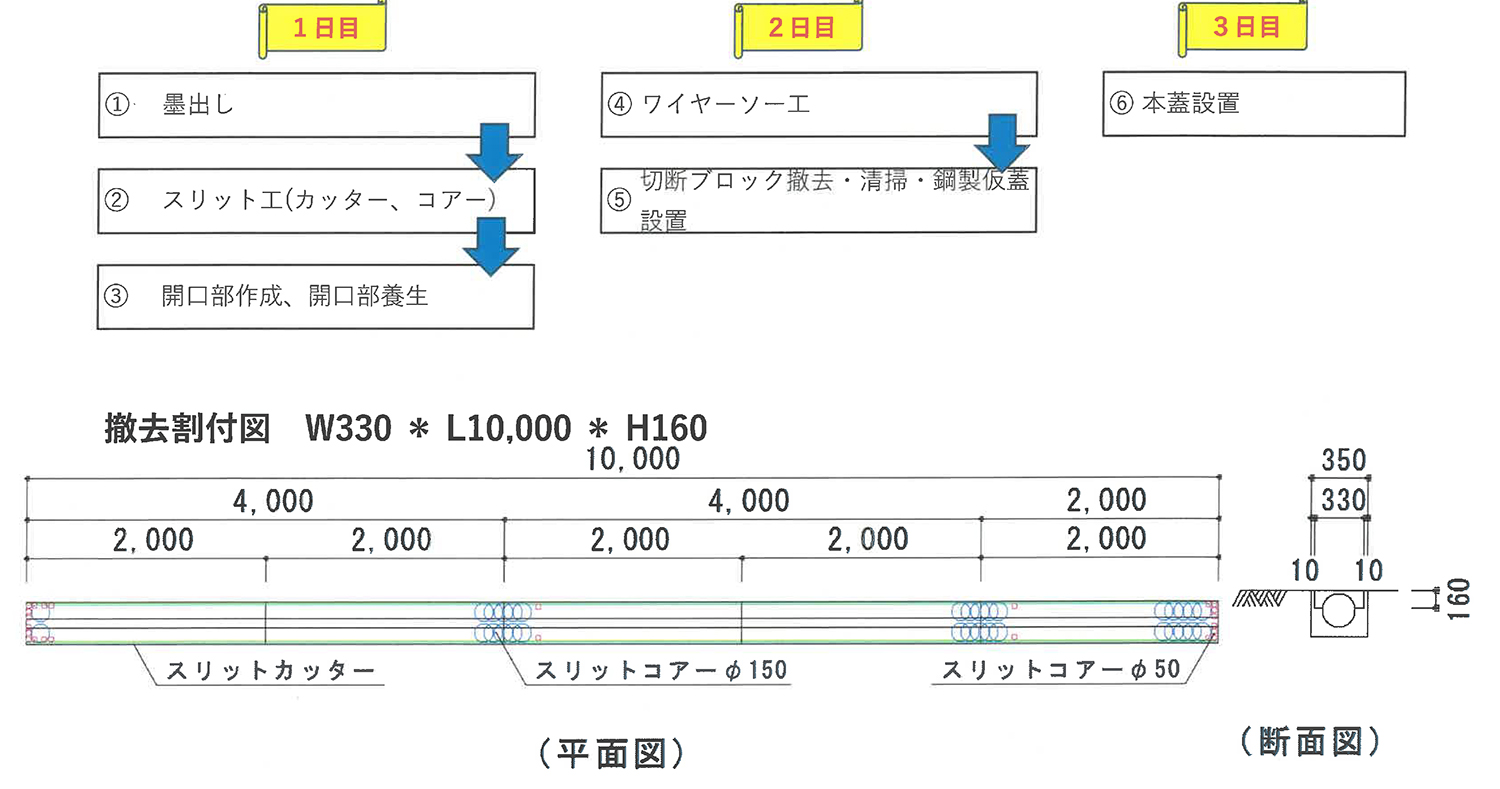

工程と撤去割付図例

阪神高速道路の円形水路の延長は約100kmに達する

課題は蓋上面に突出したアンカーボルトの保護

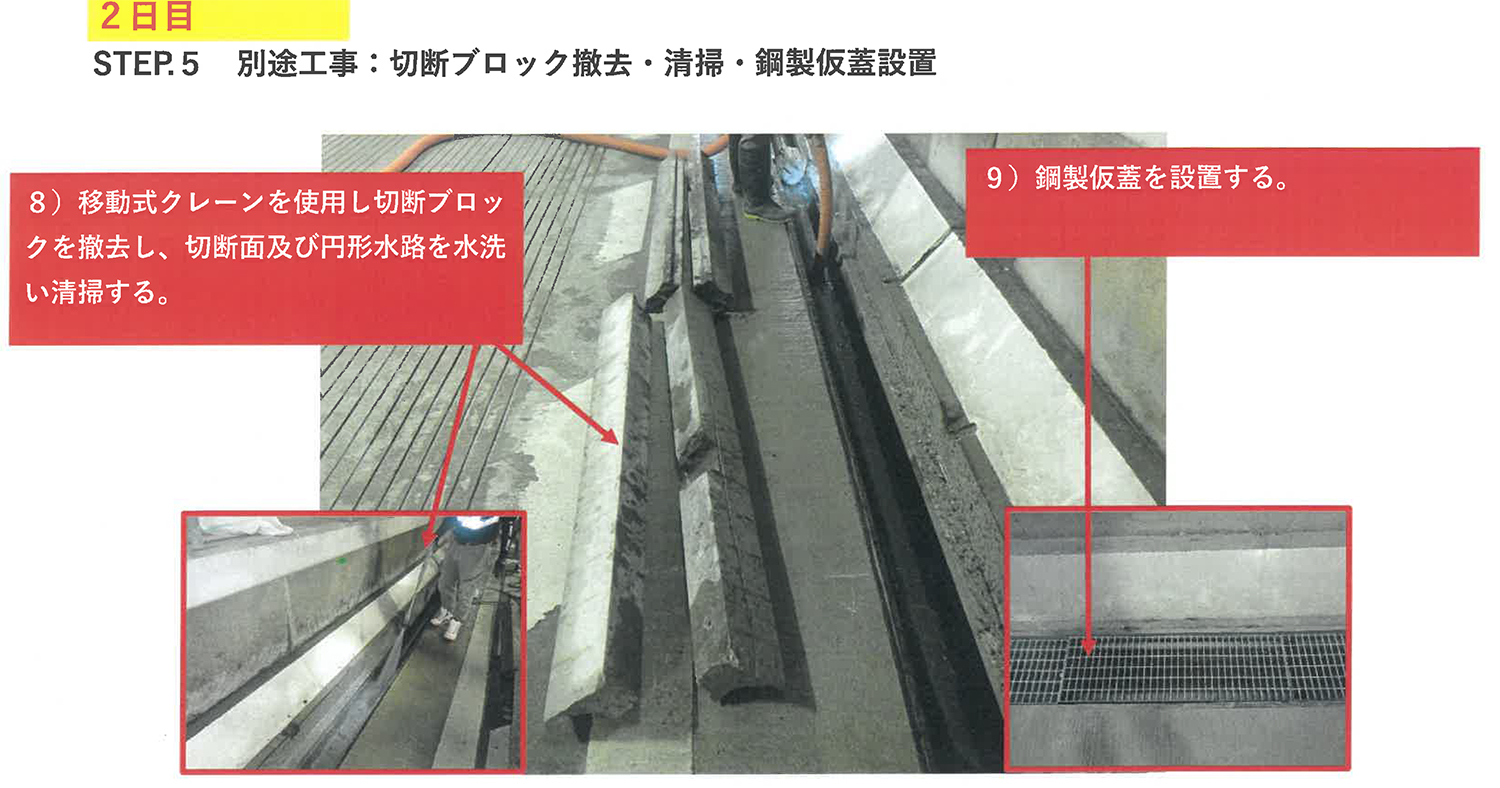

円形水路上面の切断後は、すぐにプレキャストRC製の蓋を設置するのではない。「1日の実施工時間が5時間程度と短く、12mを完成形までもっていくのは難しいため」(岩橋氏)だ。そのため、切断日当日は鋼製グレーチングで仮蓋を設置、翌日にプレキャストRC製の蓋を設置する工程としている。

清掃し、グレーチングを仮設置

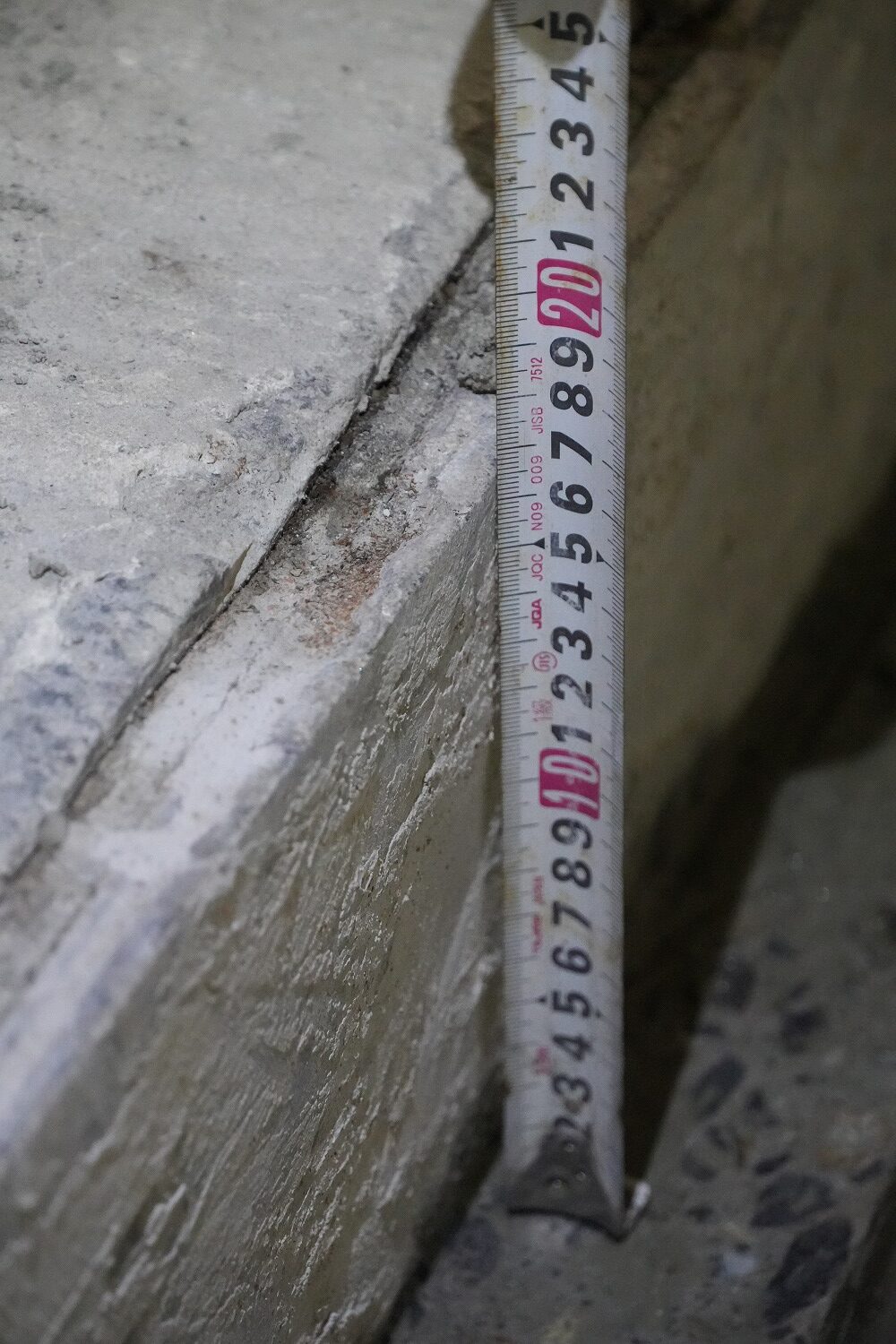

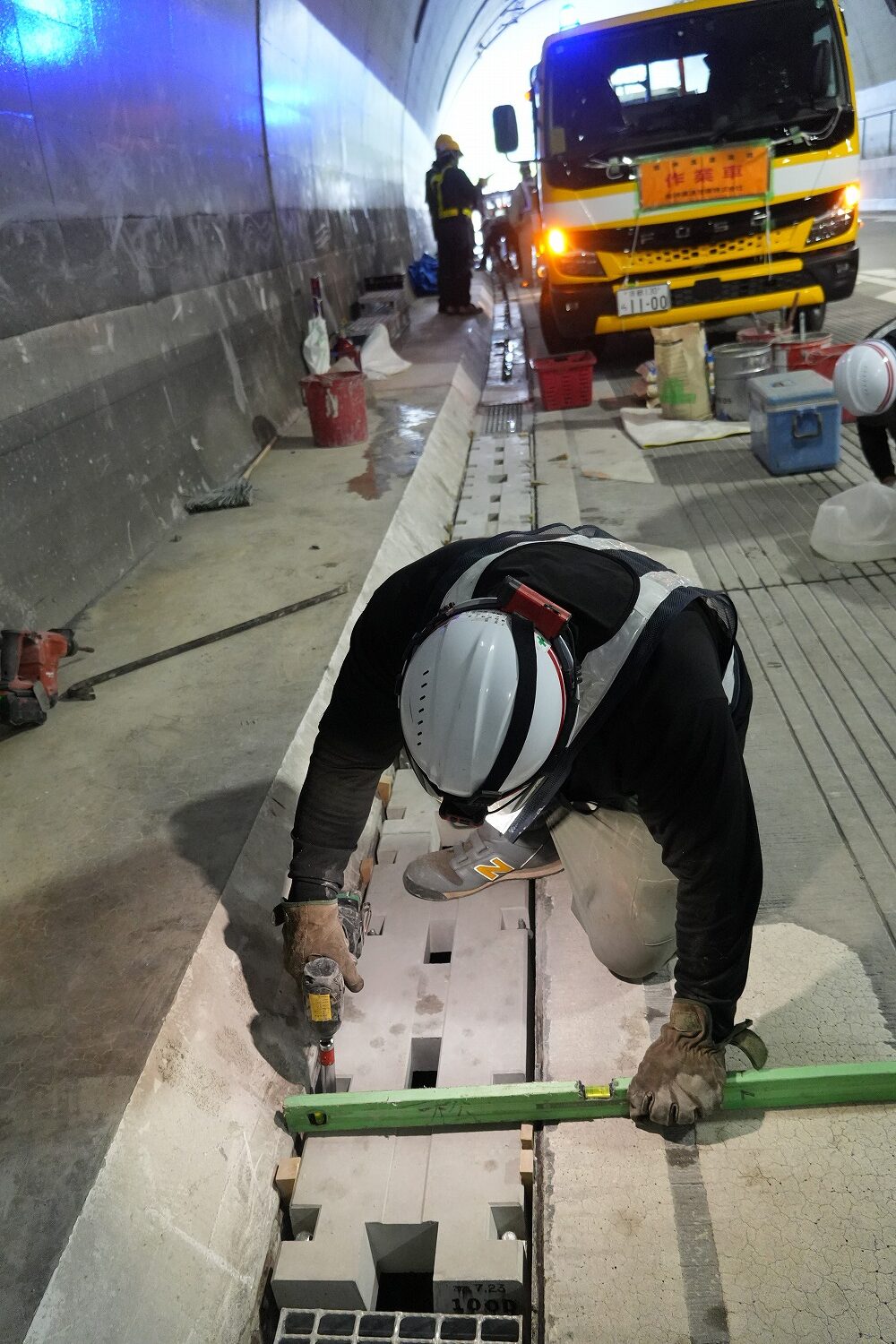

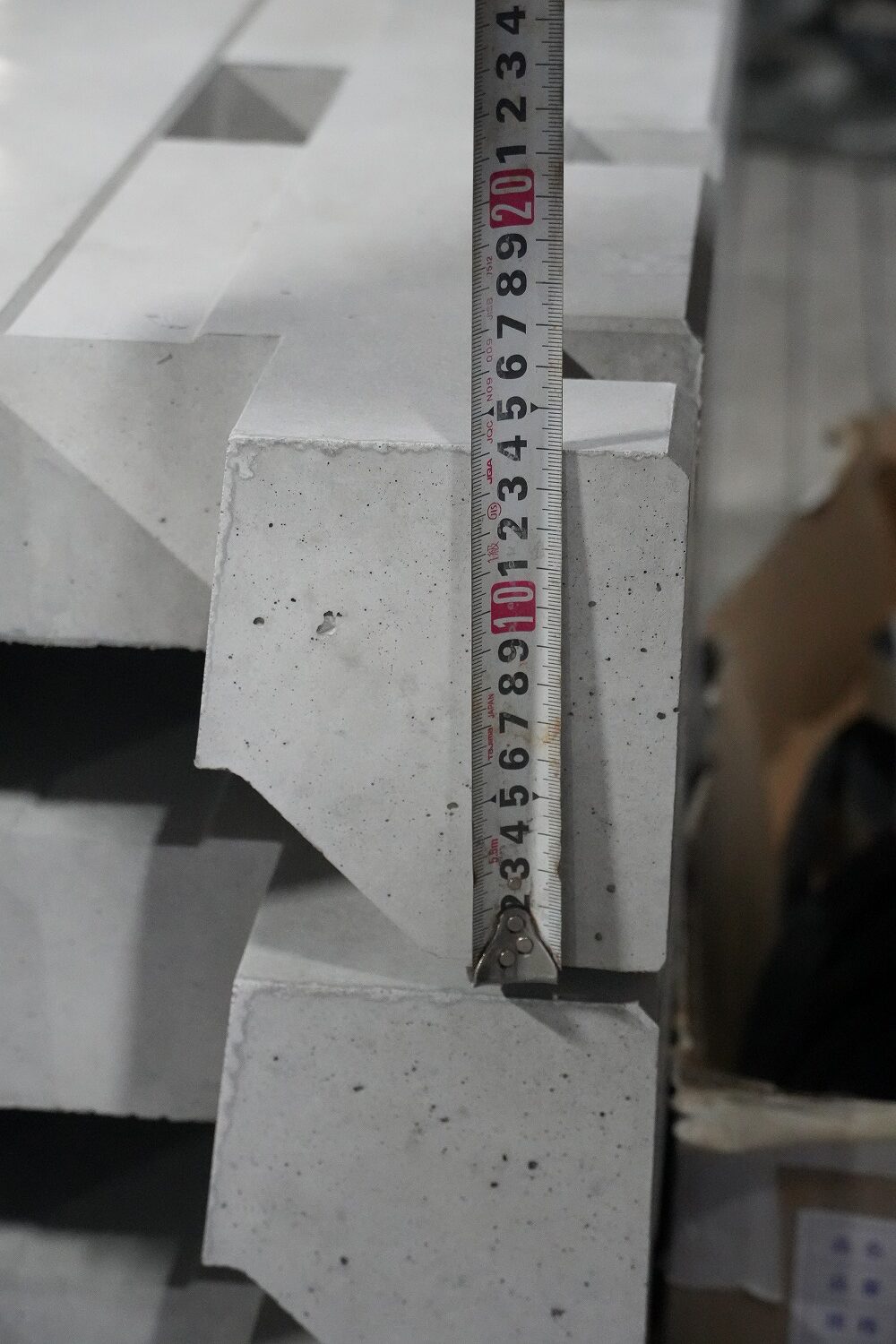

同蓋はアンカーボルトで固定するが、内側に高さ調整用ボルト、角部に固定用ボルトを配置した。これは、「ワイヤーソーの水平切断の精度は高いものの、どうしても小規模な段差が発生することから高さ調整ボルトを使用することで、蓋の高さが一定になるようコントロールし、蓋と円形水路の切断面との上下の隙間については無収縮モルタルを打設して埋めることで対応」(岩橋氏)した。

本蓋を設置し、完成となる

清掃状況(左2枚)、シール設置状況(右2枚)

蓋設置状況、蓋の厚さ

内側に高さ調整用ボルト、角部に固定用ボルトを配置し、無収縮モルタルを打設して埋める

施工は、ロードカッター3人、コア削孔2人、開口部施工2人、ワイヤーソー施工4人、蓋設置4~5人の12~13人が従事した。

課題は蓋上面に突出したアンカーボルトの保護である。無収縮モルタルで埋めて保護するが、そのかぶり厚は10~20mmと薄く、ここに工事車両が載荷すれば、早期にひび割れを生じさせ、そこから凍結防止剤入りの水が浸入することにより劣化する可能性がある。その点は阪神高速技術も懸念しており、ボルトの素材も含め、より耐久性を高める策を検討中だ。

阪神高速道路の円形水路の延長は約100kmに達するが、そのほとんどが北神戸線のトンネルや土工部に集中する。同社では今後も年当たり平均500mほど、同工法を用いた補修を行っていく方針だ。

また、ナガタ工業は、阪神高速道路だけでなく、国交省やNEXCO、自治体などにも積極展開すると共に、現在2台を保有しているSCS工法に使う水平切断用ワイヤーソー設備を増やし、また同業他社と共に工法協会などを設立し、施工体制も充実させていく方針だ。

左から工法を共同開発した阪神高速技術の小仲氏、ナガタ工業の福島社長、阪神高速技術の岩橋氏

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら