静岡県 修善寺橋を循環式ブラスト工法を用いて塗膜除去・塗替えを進める

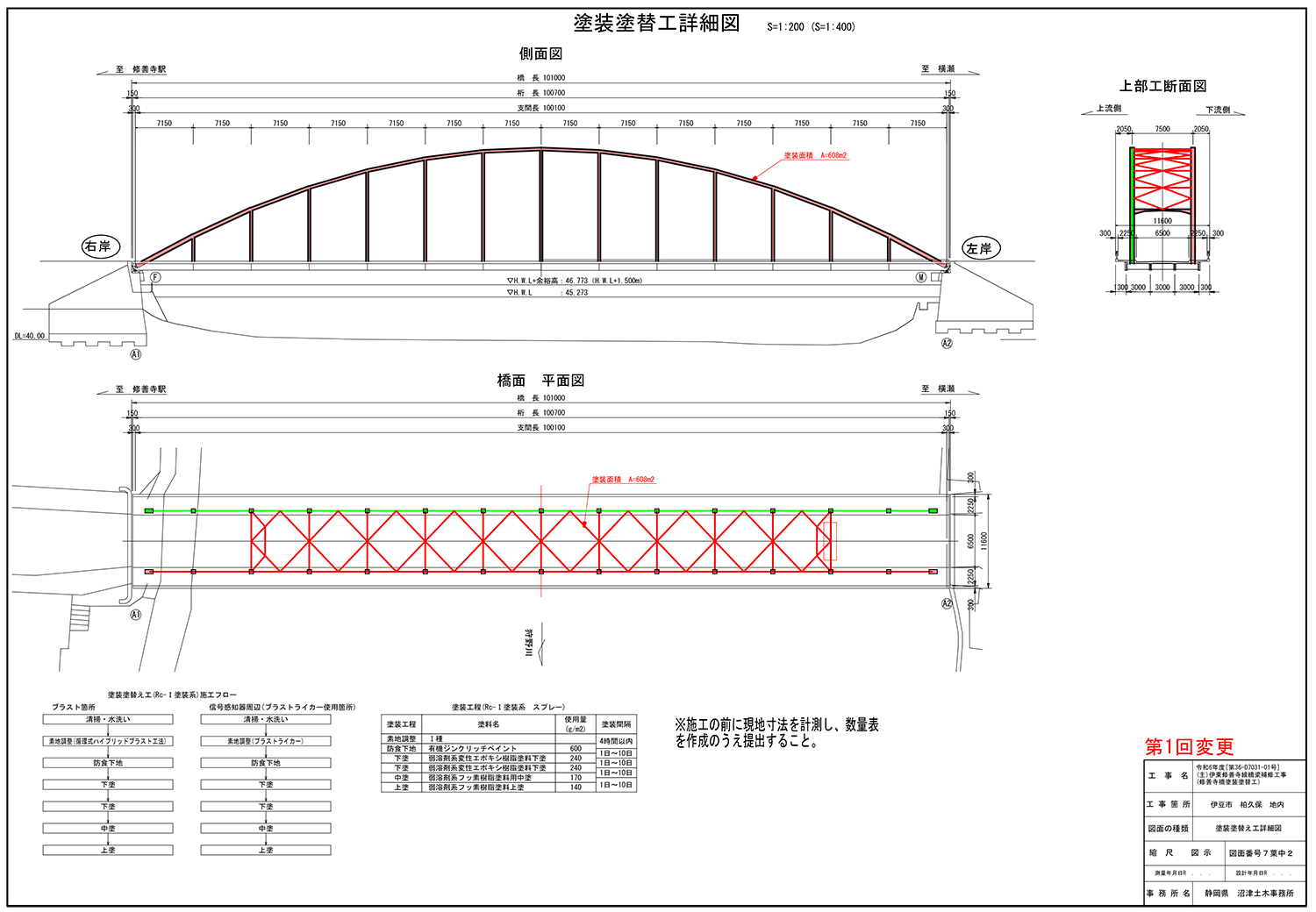

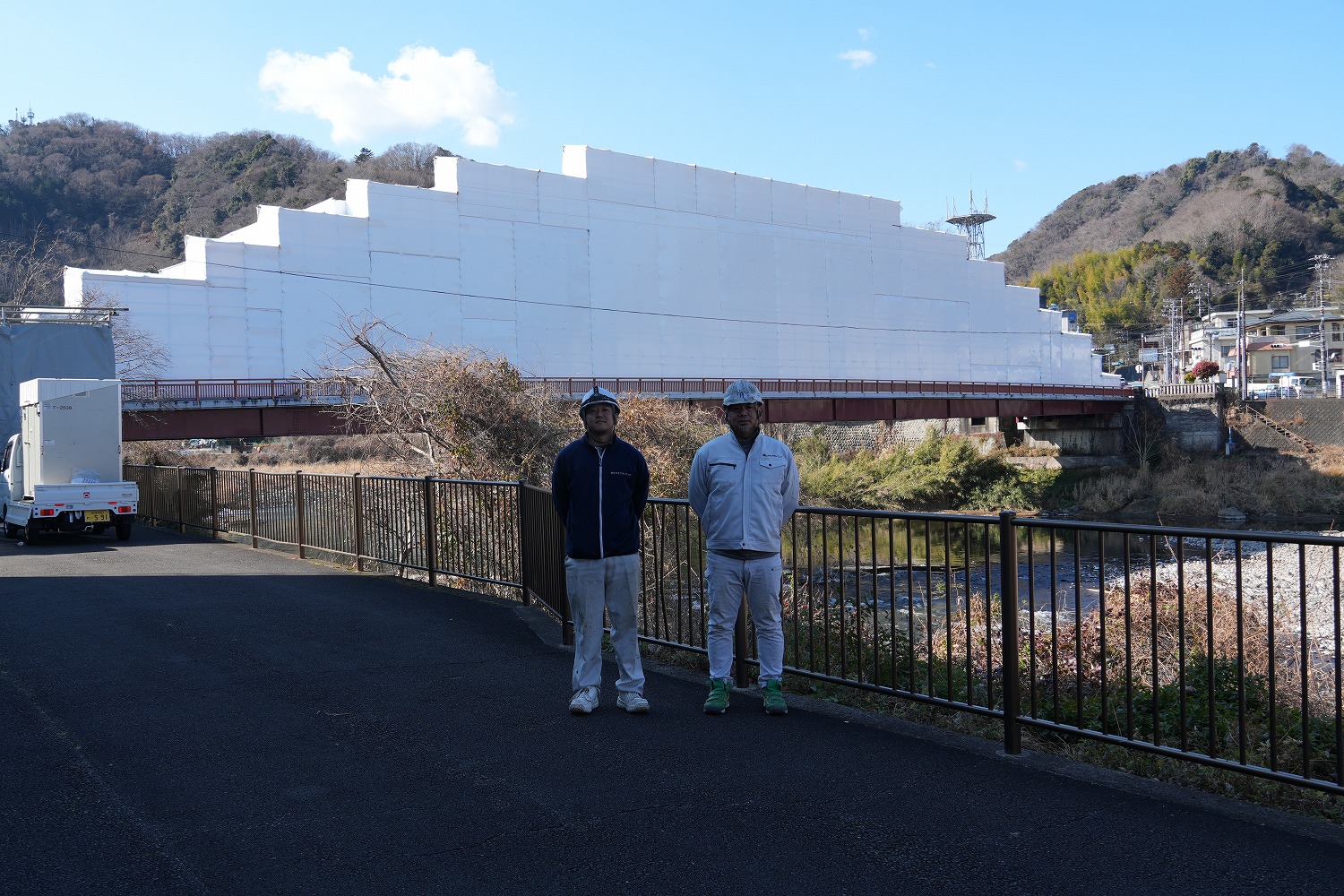

静岡県沼津土木事務所は、県道12号伊東修善寺線と伊豆半島中央部を縦貫する国道136号の交差点である横瀬交差点の手前、狩野川を渡河する箇所に架けられている修善寺橋の塗替えを進めている。同橋は橋長101m、有効幅員11m(車道6.5m+両側歩道2.25m×2)の鋼単純ランガー桁・無補剛アーチ橋で、現在は、上流側のランガー部608m2の塗替えを行っている。同橋の既設塗膜はPCBや鉛を含む塗膜であるため、循環式ブラスト工法を用いて、既設塗膜を剥がしたうえで、塗替えを行っている。今期はアーチ上部の上横構・斜材部分と下流側のランガー部を塗り替えている状況で、残部も発注されていく予定だ。その現場を取材した。(井手迫瑞樹)

今期はアーチ上部の上横構・斜材部分と下流側のランガー部を塗替える(図面はヒラタプランニング提供、写真撮影は井手迫瑞樹、以下注釈なきは同)

PCBを含み最大で1mmに達する既設塗膜を循環式ブラストで除去

建設時の朱色に近い色を長期にわたって発揮できる塗料を使う

同橋は、伊豆箱根鉄道駿豆線の終点である修善寺駅に近く、国道136号を通って訪れる観光客にとっても玄関のようなシンボリックなランガー橋である。狩野川は1958年台風7号で流域に大きな被害を齎したが、それに耐えうる橋として1960年に鋼単純ランガー橋として、架替えられた橋梁である。添接部もリベット構造であり、時代を感じさせる橋梁だ。同橋の塗装色は伊豆市景観まちづくり計画に基づき決定した朱色で景観的に映える色である。2013年にRc-Ⅲで塗り替えを行っており、腐食などは生じていないが、「色ざめ」が生じていたため、今回は建設時の朱色に近い色を長期にわたって発揮できる塗料を使っている。

狩野川に架かる修善寺の玄関口ともいうべき橋で正月に関わらずたくさんの車両が通過していた

昭和35年に架けられていることが分かる。親柱も時代を感じさせる。国道と県道の結節点に架かる重要な橋である

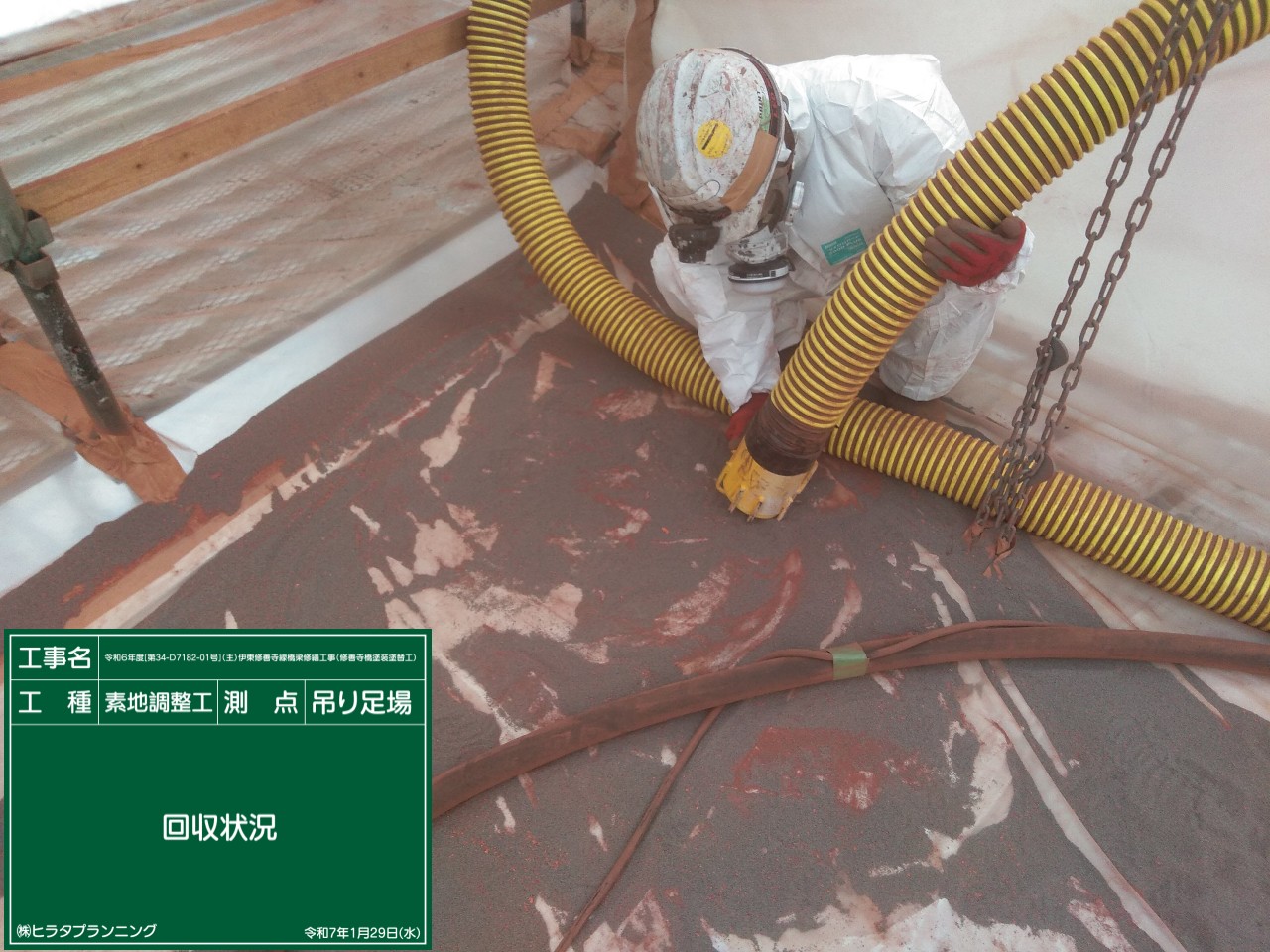

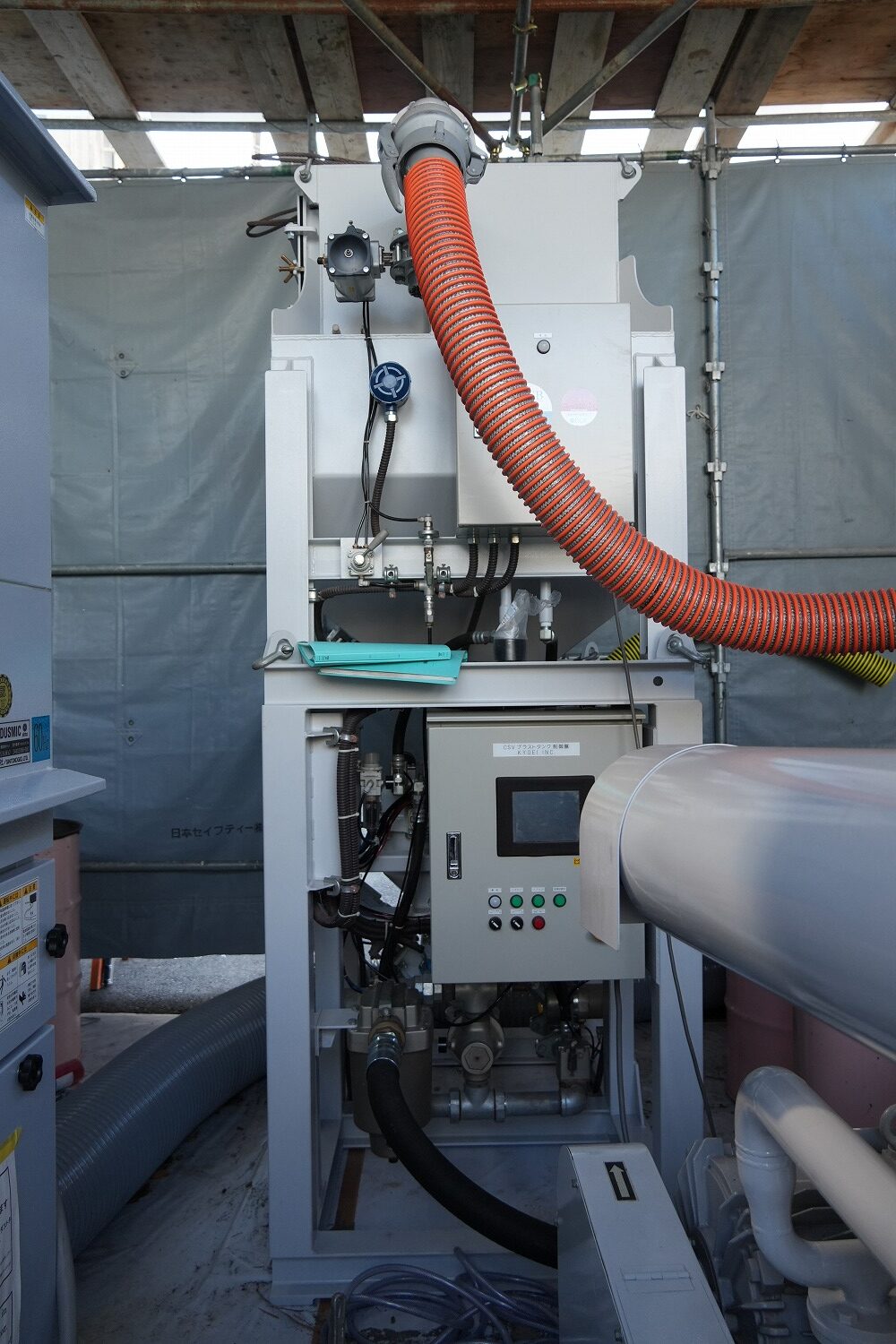

一方で、複数回のRc-Ⅲおよび同相当での塗替えを行っていることから、建設時に用いたPCBが残存しており、さらに膜厚は最大で1mmに達している。その状況を考慮して循環式ブラストを用いて、塗膜除去を行い、下地もRc-Ⅰ(表面粗度Sa2.5~3.0)を確実に形成できるようにした。素地調整の確認もWAクリーン(除錆度を確認できる専用測定器)を用い、品質確保に努めている。

除錆度はWAクリーンで確認

足場架設は全て夜間規制で施工、エコクリーンシートを使用して養生

塗替えは一般部で約250μm、5層塗りの重防食塗装を用いる

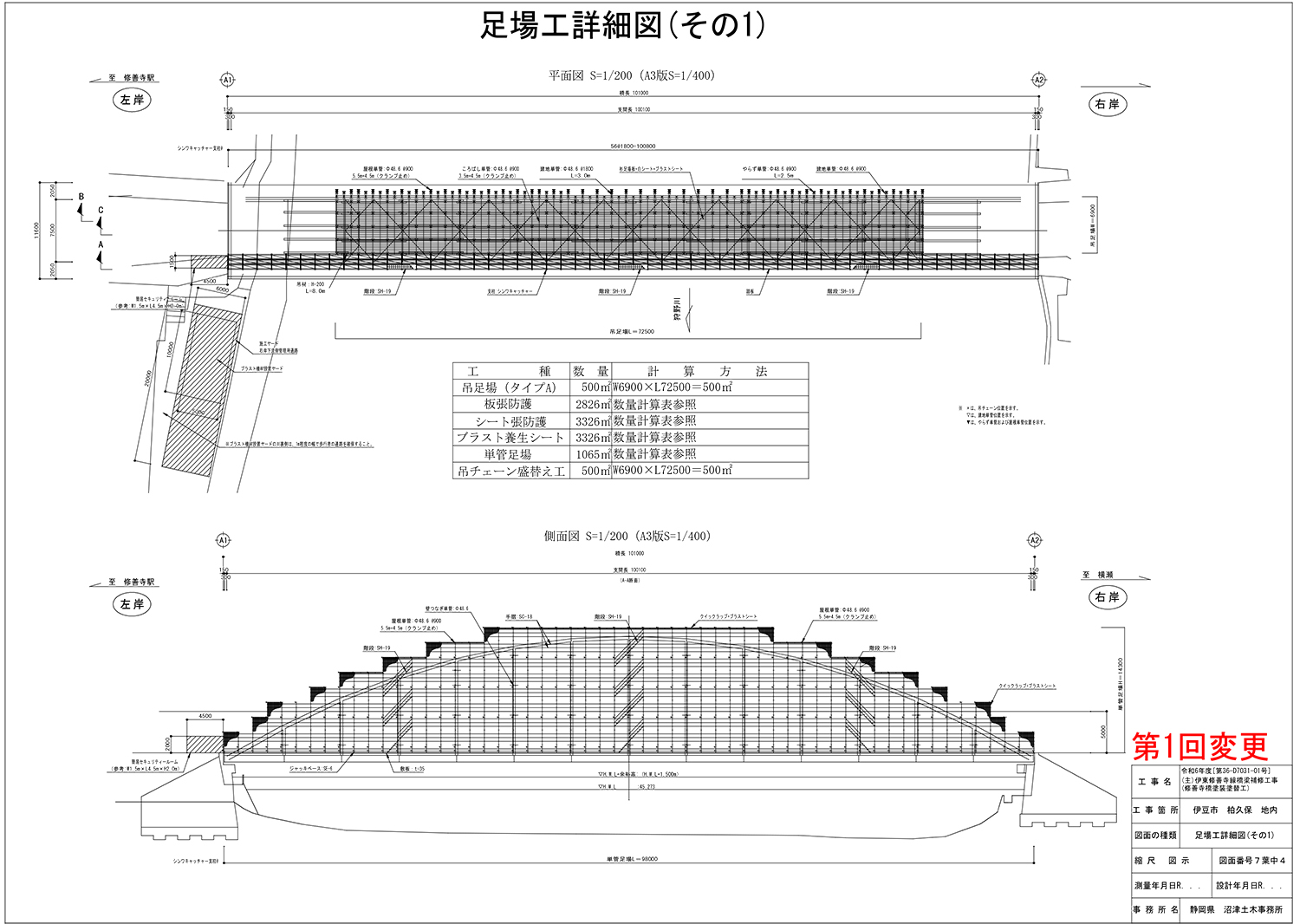

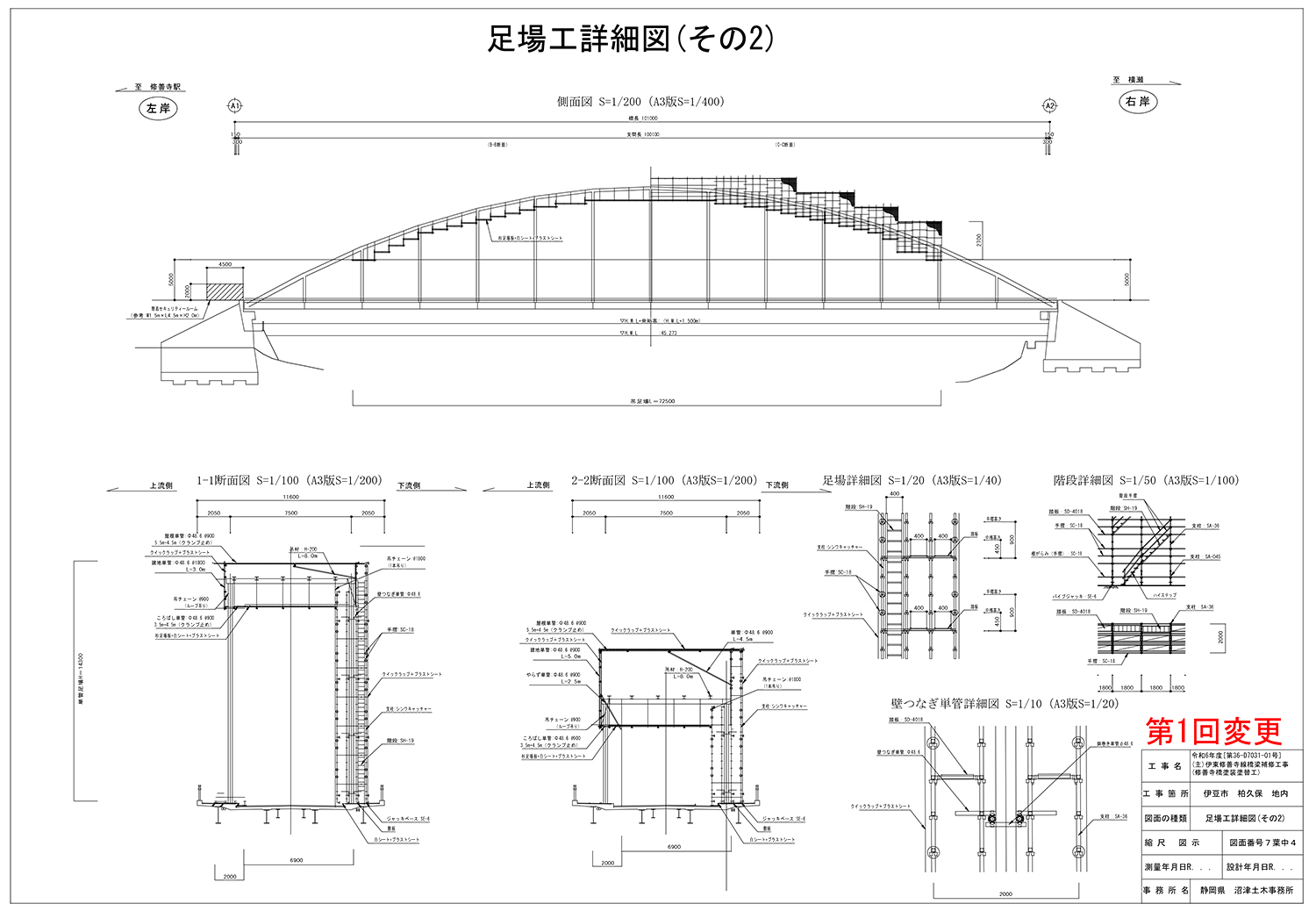

さて、同現場は、修善寺の玄関口であるため、交通を止めることはできない。しかし、足場のための幅(6m)を確保する必要がある。その条件を満たすため、足場架設は全て夜間規制で施工し、車道は規制を最小限しか行わなかった。下流側の歩道部のみ施工期間中通行止めにして工事を進めている。桁高は12.4m、これに対応するため、足場高は13mとした。また、本体部分を損なわないため、足場の吊り基点となる上部の鉄骨は全て緩衝材を用いた上で仮設材を配置している。足場は通常の単管式足場を用いており、養生材は全て日本鋼構造物循環式ブラスト技術協会が推奨しているエコクリーンシートを使用した(三重の防護シートの最外部にエコクリーンシートを使用)。その上で、供用部に近い柱部については、1本1本二重防護して研掃した。

足場工詳細図

足場設置状況

足場の吊り基点となる上部の鉄骨は全て緩衝材を用いた上で仮設材を配置

柱は1本、1本防護していた

施工は塗り替え範囲を約200㎡ずつ3ブロックに分けている。施工フローとしては、足場および養生工を施工した後、循環式ブラストで既設塗膜を除去し、フラッシュラスト対策の一時塗装をほどこし、その後表面研掃のためのブラストを施工し、塗装を行っていく。塗替えは一般部で約250μm、5層塗りの重防食塗装を用いている。

ブラスト工の施工状況(下2枚は回収状況、ヒラタプランニング提供)

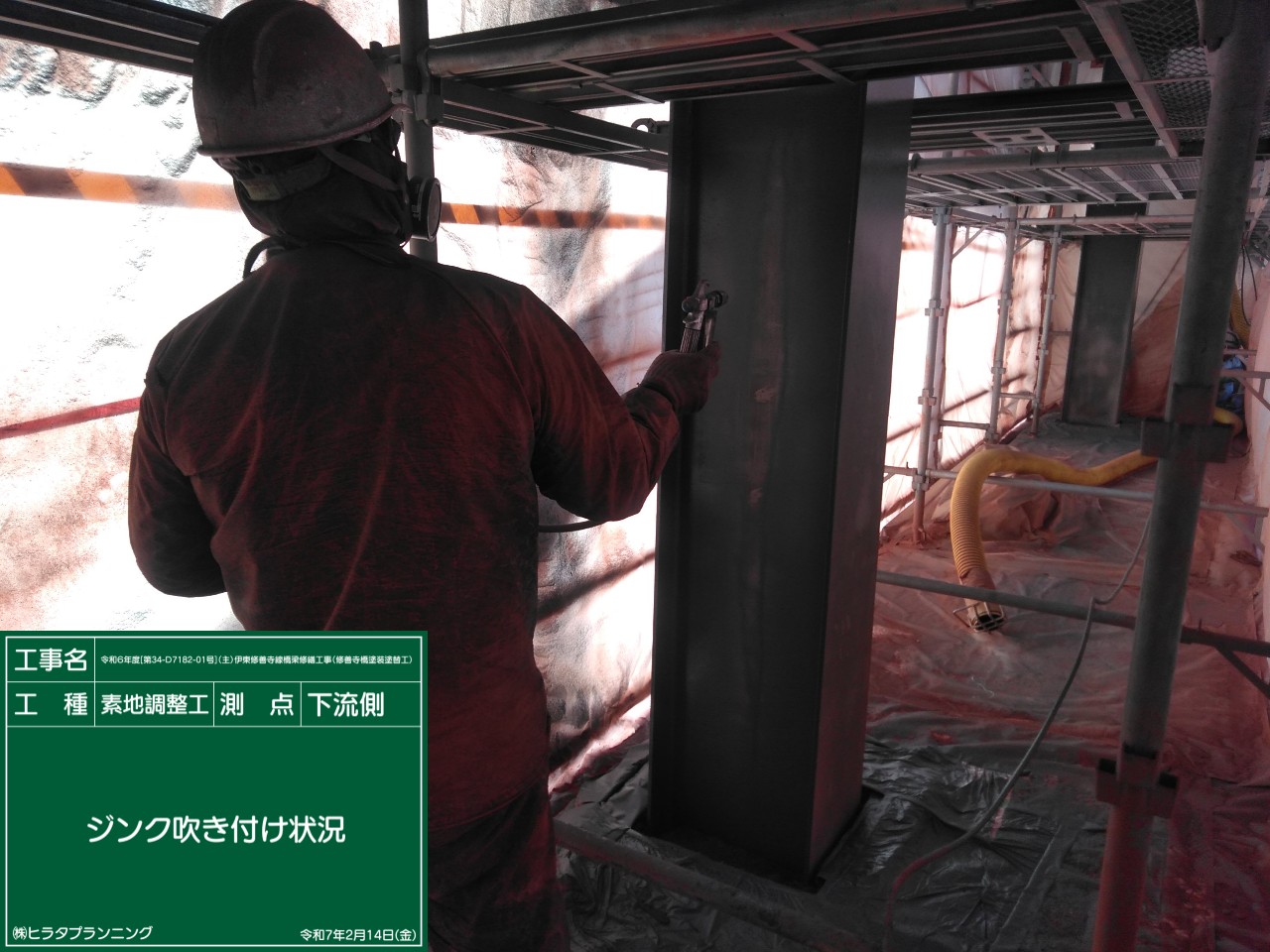

ジンク吹付状況(ヒラタプランニング提供)

ブラスト時の飛散や一時錆、塗料の滴下を防ぐため、足場の吊材に用いているチェーンブロックの隙間は全て発泡ウレタンを用いて埋めることで対応している。

技能所養成学校で学んだベトナム人技能者がブラスト施工

日本鋼構造物循環式ブラスト技術協会が設立した学校で学ぶ 「今年だけでも6人は外国人を雇用する予定」

さて、本現場のもう一つの特徴はヒラタプランニングで技術を学んだベトナム人技能者が、実際のノズルマンとして塗膜除去・研掃に従事していることである。同現場は2ノズルを用いて施工しているが、そのいずれもが、ベトナム人である。日本人は施工管理に従事している。

日本鋼構造物循環式ブラスト技術協会がベトナム・ハノイに設立している同技術専門の技能者養成学校での技能者養成状況

(同協会提供)

今年採用の2名のベトナム人技能者は、日本鋼構造物循環式ブラスト技術協会がベトナム・ハノイに設立している同技術専門の技能者養成学校で学ぶ技能者である。同学校では、来日前の日本語を学ぶ段階から、実際の橋梁と同様の模型や循環式ブラスト機材、 塗装の吹付機材等を使用し、現場と同じ状況下を作り、3か月間でしっかりとブラストから塗装までの知識と技能を習得させるため、来日してからすぐに専門性を有した即戦力として従事できる。彼らは、日本で経験したブラスト技術をベトナムに持ち帰り、ベトナムでも鋼橋の維持管理に寄与することができるようになる。

今回の修善寺橋塗替え工事の元請であるヒラタプランニングは同協会に属している。同社は施工管理(自分でブラスト施工もできる)12人、ブラストのノズルマン10人が在籍しているが、後者はベトナム人2人、フィリピン人4人、インドネシア人2人、日本人2人という構成である。給与面・待遇面で採用条件を向上させている(週休2日制の適用、給与の22%アップ)ものの日本人若手の確保は難しく、「今年だけでも6人は外国人を雇用する予定」ということだ。

技能者は主に外国人が担い、施工監督は経験豊かな日本人が担う(上段写真と下段左はヒラタプランニング提供)

工期は2025年7月31日まで。元請はヒラタプランニング。一次下請は栗林組。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら