新しい時代のインフラ・マネジメント考

4.新技術とはいうけれど

「新技術のインフラ老朽化への導入」ということは、よく言われる。では何があるのか?世の中でこの話題が出ると、ドローンやAIということが言われるが、果たしてそれでどこまでわかるのか?ほかにないのか?なければ寂しい。寂しいというよりも情けない。

ドローンは利用する場所が限られる。さらには、これでどこまで見れるのか?ということを考えないと、診れていないのと同じである。それを理解し考えて使用されているのならばOKである。鳥の目も重要な観点である。

AIは膨大な情報を分析し答えを導くのは向いているが、判断部分の信頼性に欠ける。そのAIが、ディープ・ラーニング型なのか、エキスパートシステム型なのか?にもよるが、判断の部分は人間のほうが勝っており、参考にはなるが最後の判断を人間の技術者が責任をもって行わなければ、意味がない。

さてほかに何がある?これらはすべて、「点検」の部分で使われるものであることが、まず課題の1つ。私は、本来の維持管理の部分に対する、新技術がほしいのである。

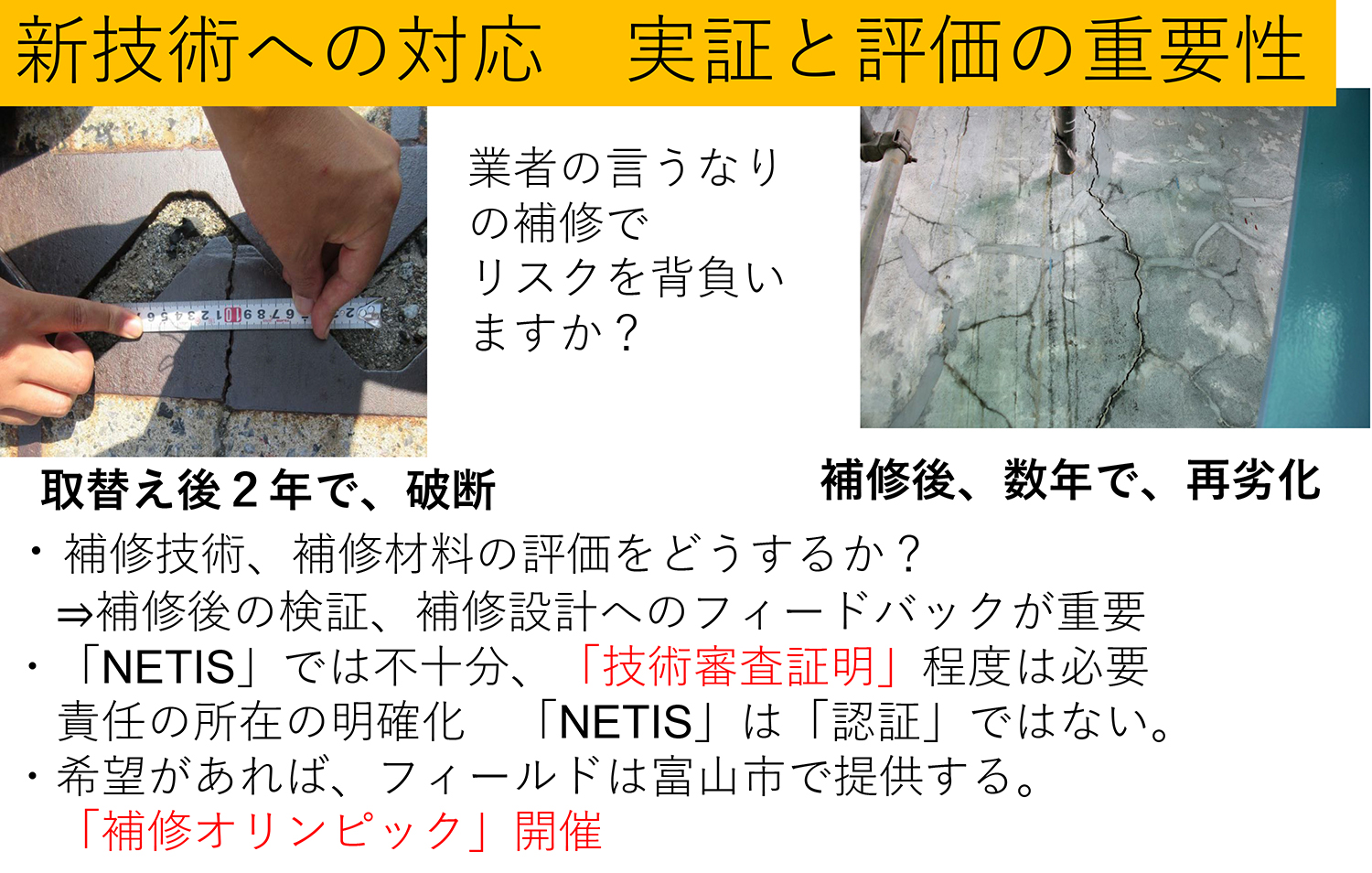

これの答えは、導入する組織や人によって異なるであろう。しかし、選択肢は限られる。まあ、少し戻って、ひび割れを発見したら、ひび割れ注入をしたがる、人達が多い。しかし、コストが高い。果たして、再劣化までの期間はどれくらいいなのだろうか?私は、有効性を評価するときに、最低で5年以上だと思っているが、実際にはそうはならない物もある。

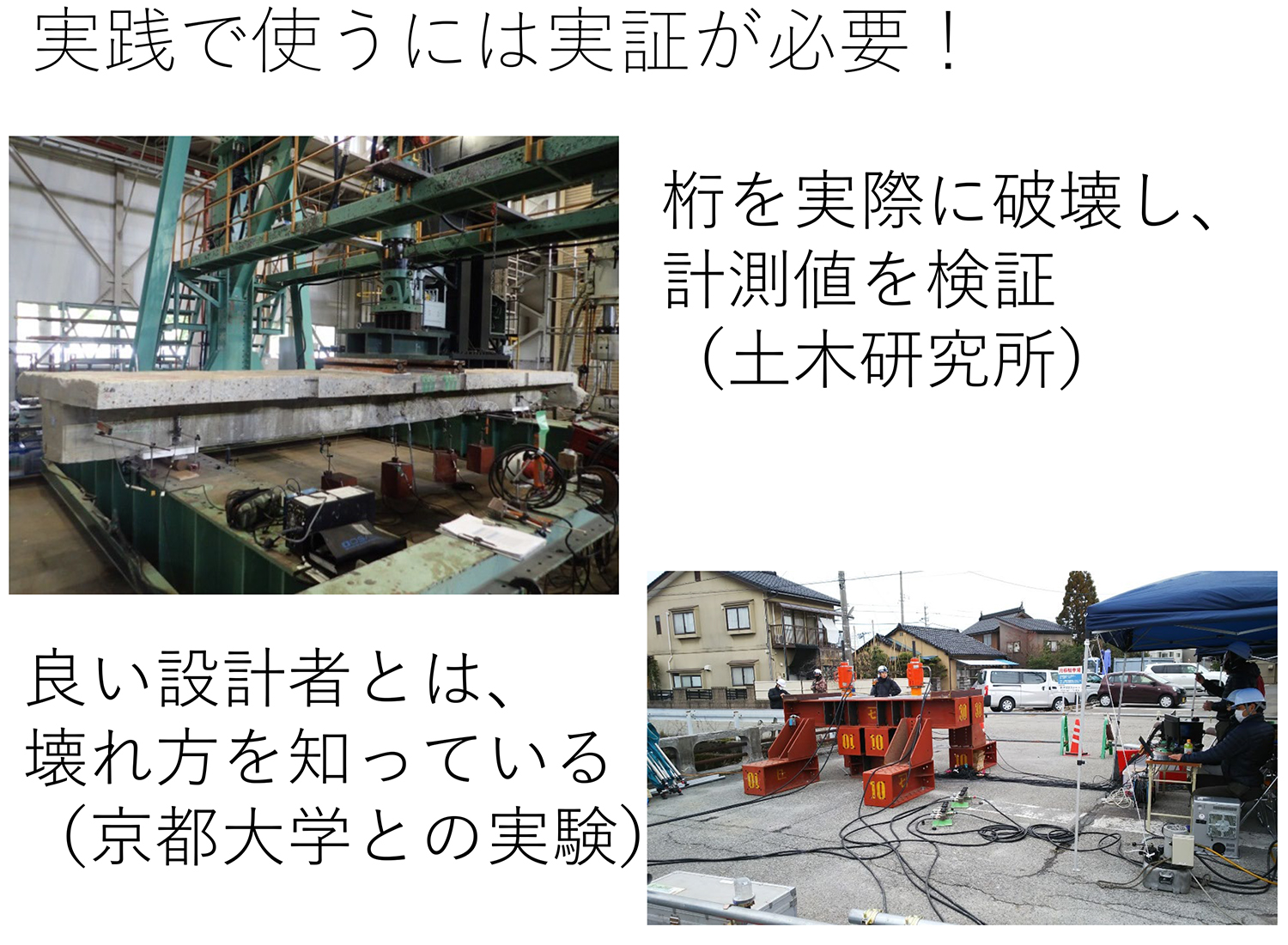

断面欠損、塩害、ASR、中性化、凍害と様々な、現象までは点検調書にて書かれてはいるが、その修繕方法に行くと弱い。また、これを、信じてしまうと発注者は大変なことになる。なぜなのか?日本のコンサルの問題である、彼らは実際にやったことがない。研究費もかけていない。実証ができていない。安易に資料を集めただけかもしれない。ただ、きちんと実績を学習している企業もある。そのコンサルが、どういう実績と、どういう研究会協会などに参画しているかという、指標も業者選定には必要である。

かつて、伸縮装置の交換を重点的に行ったときに、どうも、早期で(2年程度)で、劣化してしまう事態に見舞われた。よくよく調べてみると、同じ業者の伸縮継ぎ手が毎回採用されていた。そこで、担当者を呼んで事情を聴くと、「コンサルの提案」であるという。次にコンサルを呼んで事情を聴くと、同一業者であった。理由を訪ねると、皆一様に、あの会社は、図面などを二つ返事で引き受けて使い勝手が良いという。まあ、これは仕方がないが、技術的に耐久性などの性能を十分に選定した結果ではないことが分かった。そしてもう一つは、伸縮装置は既製品なので、現場納入が基本。実際の施工は、地元の土建屋さん、であった。

選定にかかわる部分については、コンサルに注意をして耐久性など十分に配慮するように指導したが、施工の体系に関しては、なかなか難しい。伸縮のメーカーに「現場搬入し、終わるのではなく、施工の留意点など指導してほしい」とお願いをした。

5.まとめ!

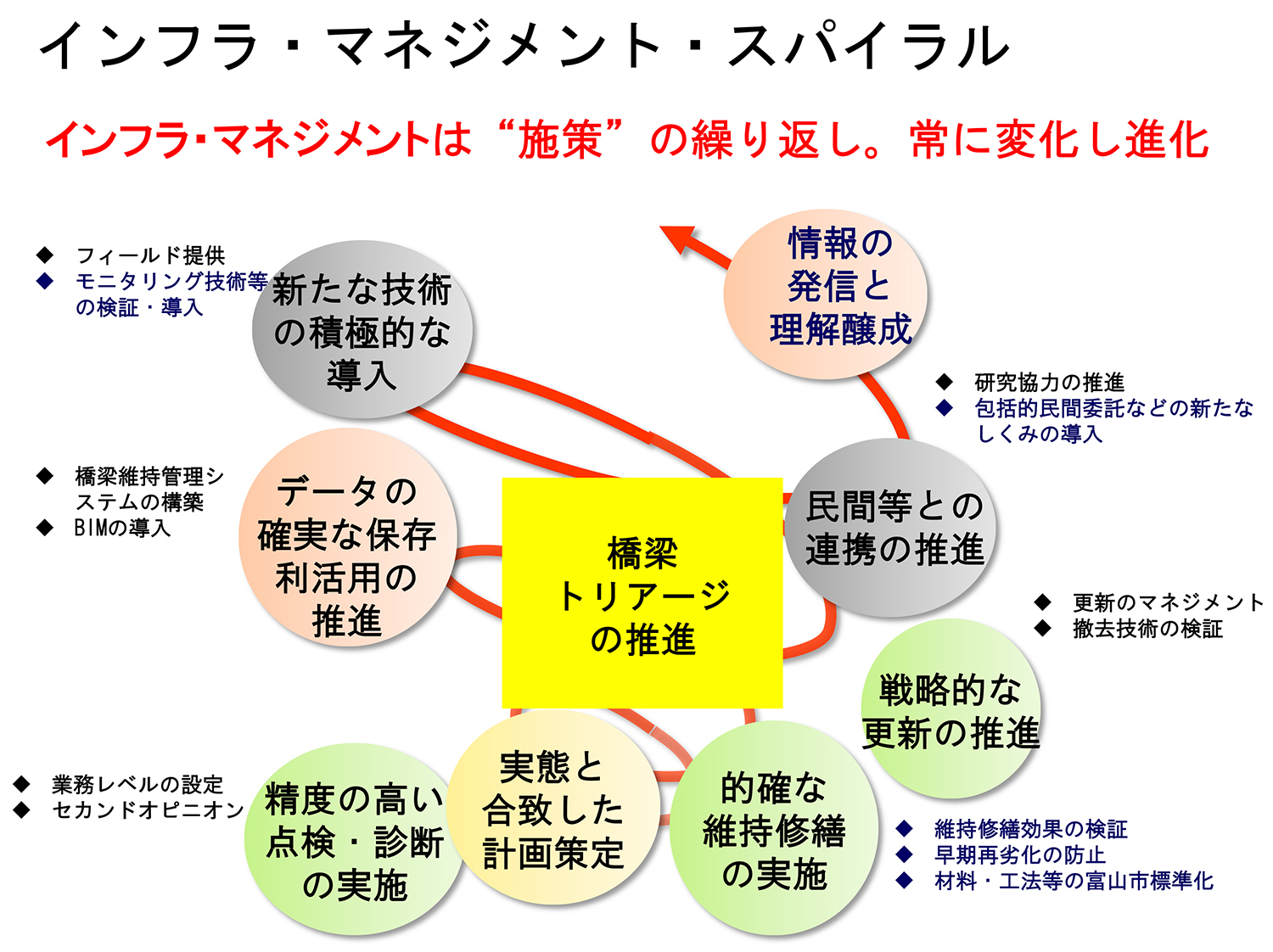

今、富山市にも、トリアージの問い合わせが多い。多くの方が必要だと言い始めた。私からすれば、「やっと気づいたか?」。10年以上言い続けた。当初は「何を言っているんだ。」と、もろに言われた。しかし、マネジメントがわからない人間に何を言ってもわからない。いまだに、高度成長期の思考なのである。まだまだ、造ることしか考えない人たちが多い。国土強靭化、インフラ老朽化対策とは言うならば、余裕のあるうちに、新たに作り直したほうが有効である。一般の多くの方は、批判はするが考えない。自らは思考できない。かつてトリアージと言ったときにはNETなどで、批判を浴びた。しかし、私は全然気にしない。正しいことを先を見据えて、言っているからである。先を見ていかないとマネジメントはできない。

「新技術の導入」ともよく言われるが、実は現場で使えるものは、ほとんどない。ドローンは画期的だが、機能が限定される。使う場所や状況が限られてしまう。我々は、いつまでも、竹やりで戦わさせられる。情けない。新技術を導入するときは、1つの技術だけでなく、複数の技術を同時投入したほうが良いのだがこれも、1つにこだわってしまう。

自らの武器を、持たず、使わず捨ててしまう。

これを書くと、叱られるだろうが、正直なところ、私は「点検」にあまり労力とお金をかけても仕方がないと思っている。診るべき人が見ればわかるので、その後の、修繕にお金をかけるべきである。この修繕も、ある程度で、あきらめて、更新や撤去に注力すべき時期である。あきらめるというのも一方策ではある。何とか、存続すべき重要な橋などは、監視つまり、モニタリングによる監視を強化すべきだと思っている。モニタリングするというのも重要な維持管理の手法である。

長寿命化や予防保全というきれいごとではなく、メリハリのある維持管理に切り替えていかないと、自治体は保たれない。事故を起こす。もっと合理的にマネジメントしていく時代に来ている。マネジメントとは何かを考えるべきである。きちんと判断できる者が必要である。今様々な教育ということが見直されようとしている。例えばSIPや大学独自のリカレント教育・・・しかし、視点がずれている。目的は何なのか?それを明確に考えるべきである。

そして最終決断は政治の世界である。首長や議会での決定が、市民生活を守る。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら