高専発、インフラメンテナンス人材育成・KOSEN-REIM(高専レイム)の挑戦

地方自治体向け小規模橋梁対象のタブレット点検システム

ここからは、インフラメンテナンスに関連して、本校で行っている独自の研究をいくつかご紹介します。

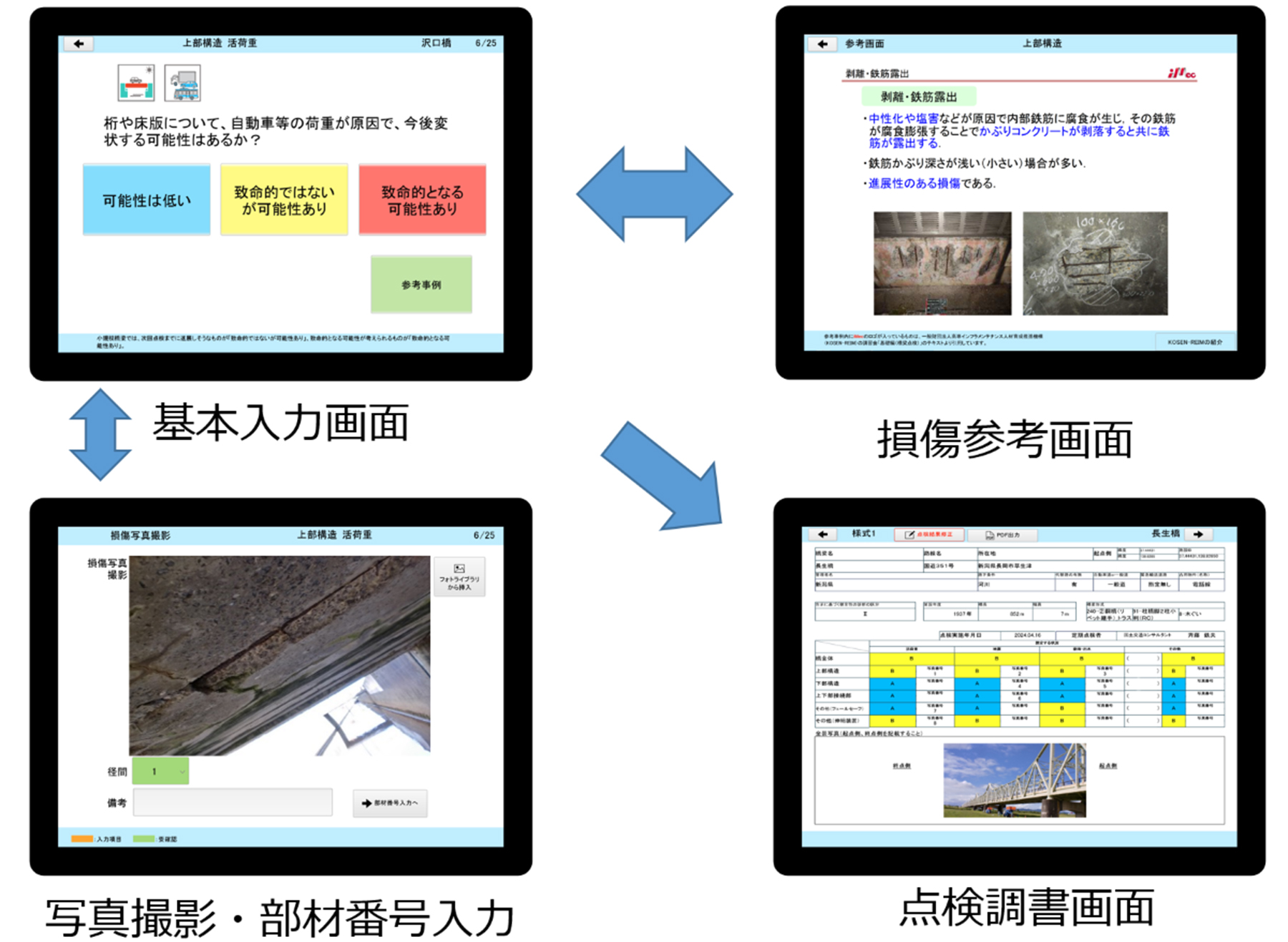

まずは、地方自治体向けの小規模橋梁を対象とした、タブレット端末を利用した点検システムです。これは2010年の春に、世界的な情報通信機器メーカーからタブレット端末の初代機種が発売されたことをきっかけに、市町村には簡便な橋梁点検要領が必要という話を当時の関係者間でよくしていたこともあり、2011年からタブレット端末を利用した橋梁概略点検システム「概略点検」の試作を開始しました。

簡便に使うことが可能で、それなりによいものができた自信があり、各所で宣伝すればすぐに普及するだろうと考えていたところ、自治体で既に使用している点検要領との書式の違いや、損傷図の記載ができないことがネックになるなど、既存の枠組みの壁は意外と厚く、当初は期待したほどの反応はありませんでした。

2014年に始まった内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第1期の地域実装の一部として、新潟市の管理橋の約4,000橋のうち、比較的重要度の低い小規模コンクリート橋の約2,700橋に対して、2017~2018年の2年間、タブレット橋梁点検システムの実証実験を行うことになりました。結果として非常によい成果を残したことで、令和元年度より新潟市で本格導入され、点検コストを大幅に削減すると同時に、そのコストを修繕や新設等に回す枠組みを構築することができました。その頃から、各種の講演会や口コミ等で、全国の自治体からの問い合わせも徐々に増えていきました。結果として、新潟市では小規模橋梁の点検費用として、平成26~30年の通常点検の費用が3.9億円だったところ、令和元~5年は0.4億円と、9割ほどコストダウンすることができました。

2023年から始まった、SIP第3期「スマートインフラマネジメントシステムの構築」において、「地方自治体等のヒューマンリソースの戦略的活用」の一部としてこの点検システムを地域に実装し、また令和6年に国の道路橋点検要領が大きく改訂されたのに対応して大幅に機能を向上させた「概略点検4」を新たに開発し、道路管理者である地方自治体の方には無料でお使いいただいており、業務の効率化はもちろん、コストの削減や、自治体職員の研修目的としても非常に好評です。

「令和6年度新潟市橋梁アセットマネジメント検討委員会資料 (3) 点検及び修繕の実施状況について」

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/doro/road/doroizikanri/doroijikanri/kyoryoijikanri/kyouryouasetto/R7iinkai3.files/3siryou.pdf

図1 小規模橋梁対象のタブレット点検システム「概略点検4」の画面

図1 小規模橋梁対象のタブレット点検システム「概略点検4」の画面

途上国向けのタブレット端末/スマートフォン利用の橋梁インベントリ収集・点検システム

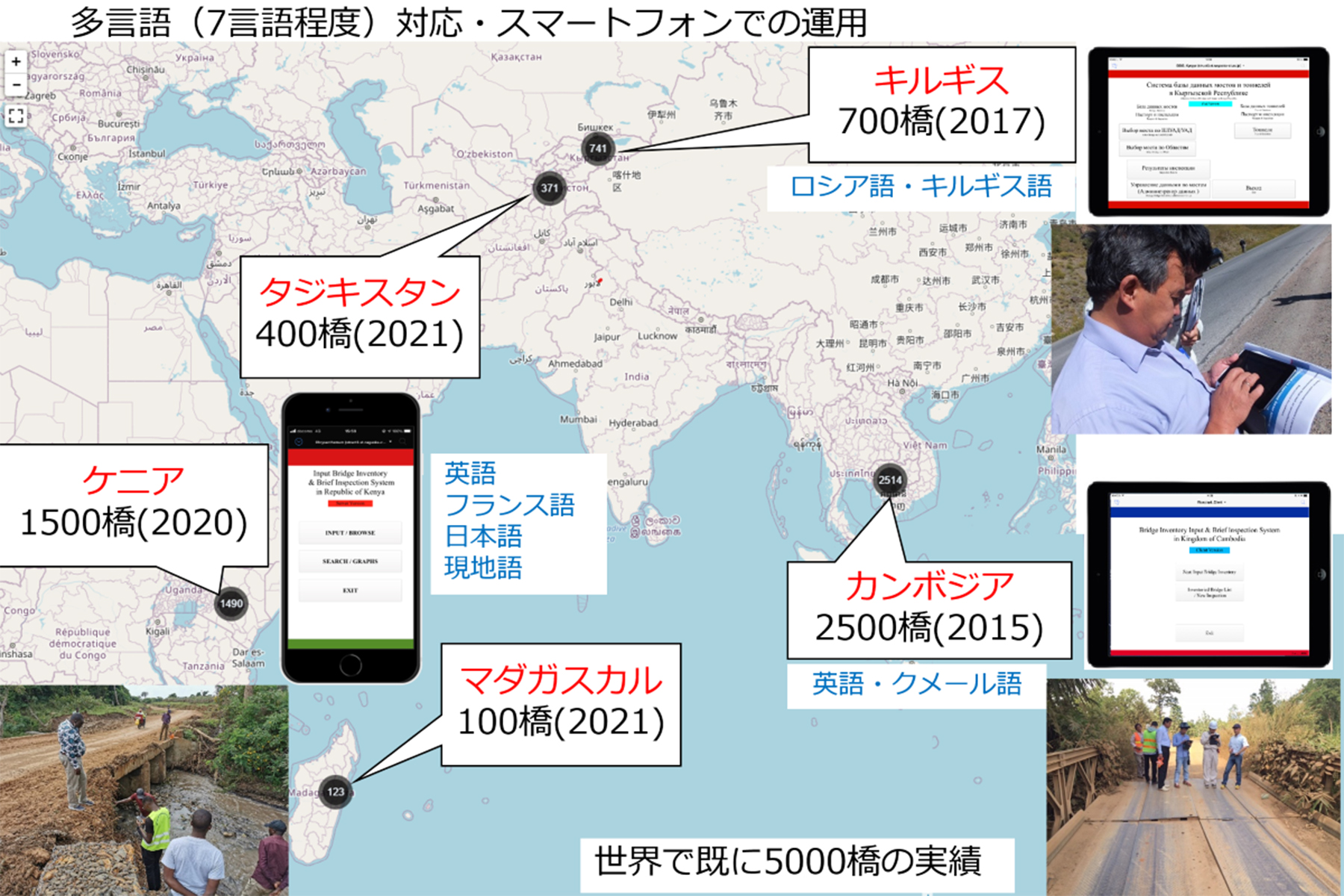

国内向けの点検システムの試作を始めた後の時期、国際協力機構(JICA)の橋梁維持管理技術協力プロジェクトに携わることになり、2015年にカンボジア国での橋梁台帳作成・点検システムの構築を行いました。国内とは違って既存の枠組みがない国で、点検項目を自由に設定し、結果的に新たな手法の構築を行うことができました。

システムを2か月で構築して現地に送り、現地の職員が2000橋以上の橋梁点検を2か月で完了するという、驚異的な速度で成果を出すことができ、タブレット端末を用いたシステムが目指していた方向が間違っていなかったことが確認できました。その後、当方の点検システムは、中央アジアのキルギスやタジキスタン、アフリカのケニアやマダガスカルでも導入され、国によっては現在まで継続的に使われています。

令和6年度から、SIP戦略的イノベーション創造プログラム第3期「スマートインフラマネジメントシステムの構築」サブ課題C(研究代表者:金沢工業大学宮里心一教授)の国際展開として、これまで各国や担当コンサルタントごとに異なっていた、途上国向けの橋梁インベントリ・点検要領の標準化と、AI診断機能搭載のタブレット点検システムの開発を進めており、既にアフリカのモザンビーク等で実装を進めています。

図2 各国で実装されたタブレット/スマートフォン利用の橋梁点検システム

図2 各国で実装されたタブレット/スマートフォン利用の橋梁点検システム

吸水させたコンクリート表面の輝度変化に基づく表層品質評価

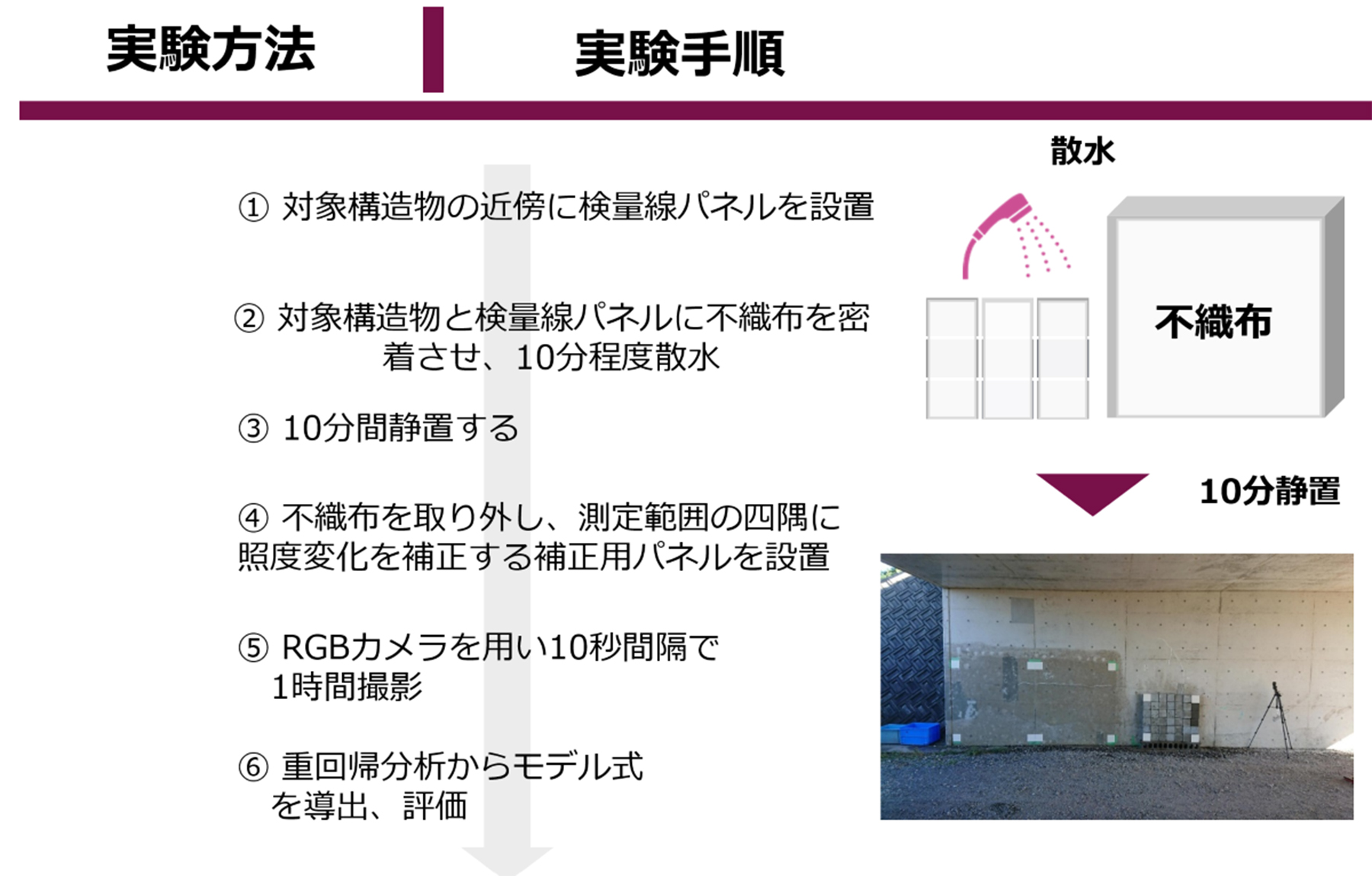

コンクリート構造物の表層部の密実性は、構造物の劣化を防ぐための重要な品質要素ですが、密実性や表層品質を定量的に評価する代表的な手法として、表面吸水試験と表層透気試験が実用化されているものの、これらの手法は一回の測定で評価可能な領域が限られ、広域な表層品質の評価を行うには測定を多数行う必要があります。

本研究は、吸水したコンクリートの反射輝度の時間変化をXYZカメラで測定し、従来方法と比べ一度の測定で広範囲の表層品質を定量的に評価する「反射輝度法」を提案しています。加えて、測定中の照度の時間変化や外気温の変化等の外乱の影響を補正することで、屋外環境下においてもRGBカメラを使用して反射輝度に基づく表層品質評価が可能であることを示しています。様々な環境条件にある供用中の実構造物を対象とした反射輝度法の測定も行い、様々な条件におけるコンクリート構造物の表層品質評価の検討を続けています。

図3 反射輝度法の概要

図3 反射輝度法の概要

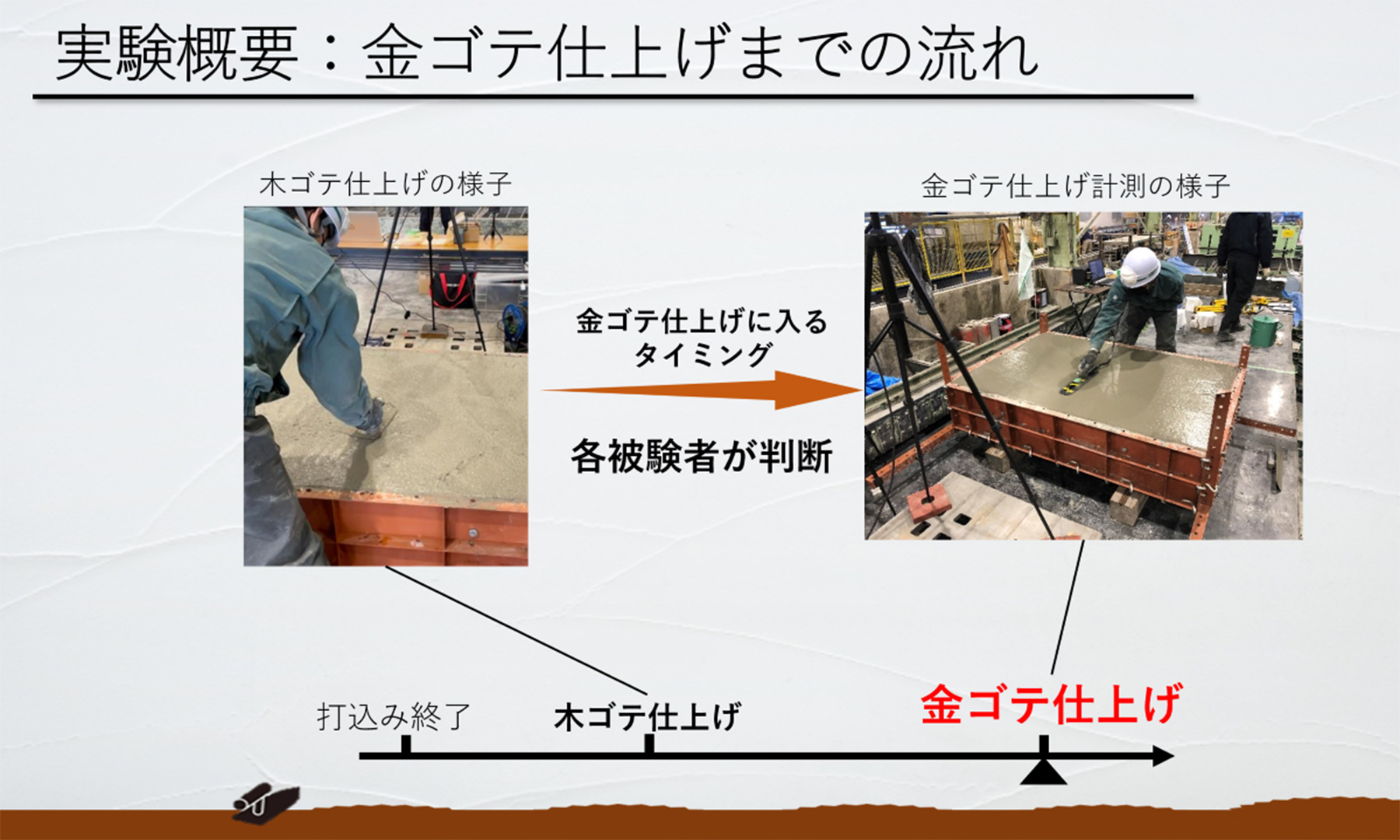

コンクリート床仕上げ技能の可視化

我が国全体で少子高齢化が深刻化するなか、建設業に従事する技能者は高齢化が進行し、次世代への技術継承が大きな課題となっています。建設業における専門工種の中でも、コテを用いてコンクリートの床を平らに均す技能や壁面に漆喰やモルタル等を塗り仕上げる技能を持つ左官工も、若手入職者の確保・定着が喫緊の課題となっています。また、左官技能は「見て覚える」ことを主体とした徒弟的技能継承法のため、技能獲得に長い年月を要し、若手入職者が定着しない要因の一つとなっています。このような背景から、左官技能を対象に若手入職者が早期に技能獲得可能な教育手法の確立とロボット技術への展開を最終的な目標として、コンクリート打込み後に行う「コンクリート床仕上げ技能」を対象に、職人が体感的に習得した暗黙知の左官技能を数値的に可視化することを目的としました。

コンクリート床仕上げ技能について、コテに作用する鉛直力、水平力、モーメントとコテの傾きを計測し仕上げ面の品質を評価することで、密実な仕上げ面を形成するには、鉛直力を大きく、更に持続して作用する動作が密実性を向上するうえで重要であることなどがわかっています。

図4 コンクリート床仕上げ技能の可視化の概要

図4 コンクリート床仕上げ技能の可視化の概要

コンクリート打込み技能の可視化

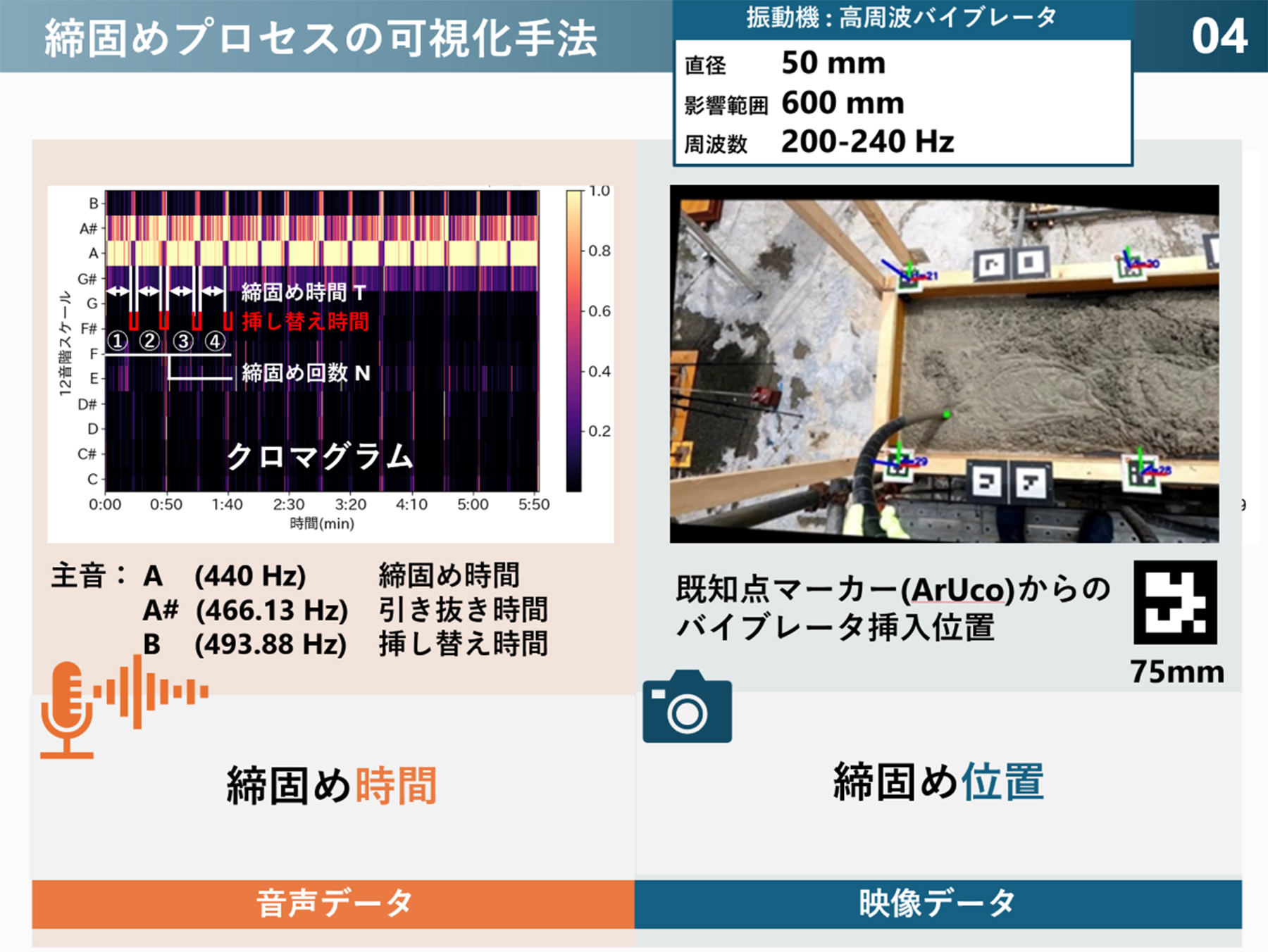

コンクリート構造物の耐久性向上は将来的な維持管理コスト低減に繋がる重要な要素ですが、コンクリート構造物の施工プロセスにおいては、施工標準書などに示されるコンクリートの締固め作業の手法は定性的な表現であり、実状は締固めの適否が熟練技能者の経験知に委ねられているところがあります。この技能は暗黙知であり、技能者はコンクリートのフレッシュ性状などから判断して締固めを行っています。したがって、完成したコンクリート構造物の品質は技能者の技量に依存し、入職者が減少する現状では技能継承が途絶え、コンクリート構造物の品質低下が懸念されます。

本研究では、熟練技能者の締固め動作を作業中の動画解析から可視化することで、締固めプロセスと固まったコンクリートの品質との関係性を示す分析手法の確立を試みている。更にこの分析手法を用いて、施工標準書などに示される締固め作業の基本事項に基づく施工と熟練技能者の判断に基づく施工を比較し、コンクリートの品質確保に有効な締固め手法の抽出を試みています。

結果として、熟練技能者は打込み層ごとに作業の傾向を変えていることが確認され、また、熟練技能者であっても、施工状況把握チェックシートの項目を遵守することで、施工品質の平準化が期待できることが示唆されています。

図5 コンクリート打込み技能の可視化の概要

図5 コンクリート打込み技能の可視化の概要

おわりに

本校では、ここで紹介しきれなかったインフラメンテナンスに関する研究も数多く行っています。長岡高専環境都市工学科のホームページに題目を掲載してありますので、ご興味がありましたらお気軽にコンタクトしてください。REIM講習会のほうも引き続き開催しています。お近くの方も遠くの方も、多くの皆様の受講をお待ちしています。

長岡高専環境都市工学科

https://kankyo.nagaoka-ct.ac.jp/

REIM長岡高専

https://www.nagaoka-ct.ac.jp/reim/

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら