新しい時代のインフラ・マネジメント考

1. はじめに

連休中に書いてます。

本日、八潮の陥没事故で、落下された運転手の方のご遺体が引き上げられました。まことに、哀悼の意を表するとともに、ご冥福をお祈りいたします。事故発生から3か月以上経過しています。改めて管理者の一員だったことにおいて責任を感じます。しかし、単に老朽化だけの問題なのでしょうか? インフラの老朽化対策が叫ばれて、道路法の改定により、全数近接目視の義務化が導入されてから、12年がたってます。しかし、一向に進んでいないと感じるのは私だけでしょうか? これを解決していくにはどうすればよいのでしょうか?

2.「点検はしてました」 ? 点検とは何か。

様々な、インフラに関する事故が報じられている。これは八潮の事故の後の過剰反応ともいえるが、インフラが耐用年数とされる50年を超えてきたことが大きな原因であると感じている。よく、「構造物の寿命は?」という質問がある。またこの議論もある。しかし、明確な答えはないというのが本当のところではないだろうか?

機械や電気製品などは、使用年数がだいたい設定されている。しかしこれも使用頻度使い方などによっても違ってくる。そして、実は見落としているのが、「メーカー名」であり「生産国」だと私は思っている。インフラも同様である。設計会社、施工企業によって、精度が異なるのが事実。そして技術者個人の資質もある。公共工事においては、はっきり言うと、すべての企業が同じように誠意を持って、対応しているわけではない。さらに、自然環境、協力会社の資質、材料の状況、など不確定要素が多い。

官庁側では、「発注の公平性」ということで、その手法に制限がある。良い会社に単純に出せるわけではない。実はこれは昔からである。すると何が起きるか?というと、ミス(これは人間がやるうえでの宿命)、自然界からの影響(予測不能の条件の変化)そして、人為的な手抜き(無意識、意識を持ったとにかかわらず。)技術力の不足(これは、無意識の手抜きともなる)、営利主義(意外と多い)。・・・・と枚挙できない。

まあ、こういう状況下で構造物はできている。最後に頼るのは個人の能力と誠実さである。だから、仕事を依頼するときには相手を見なければならない。

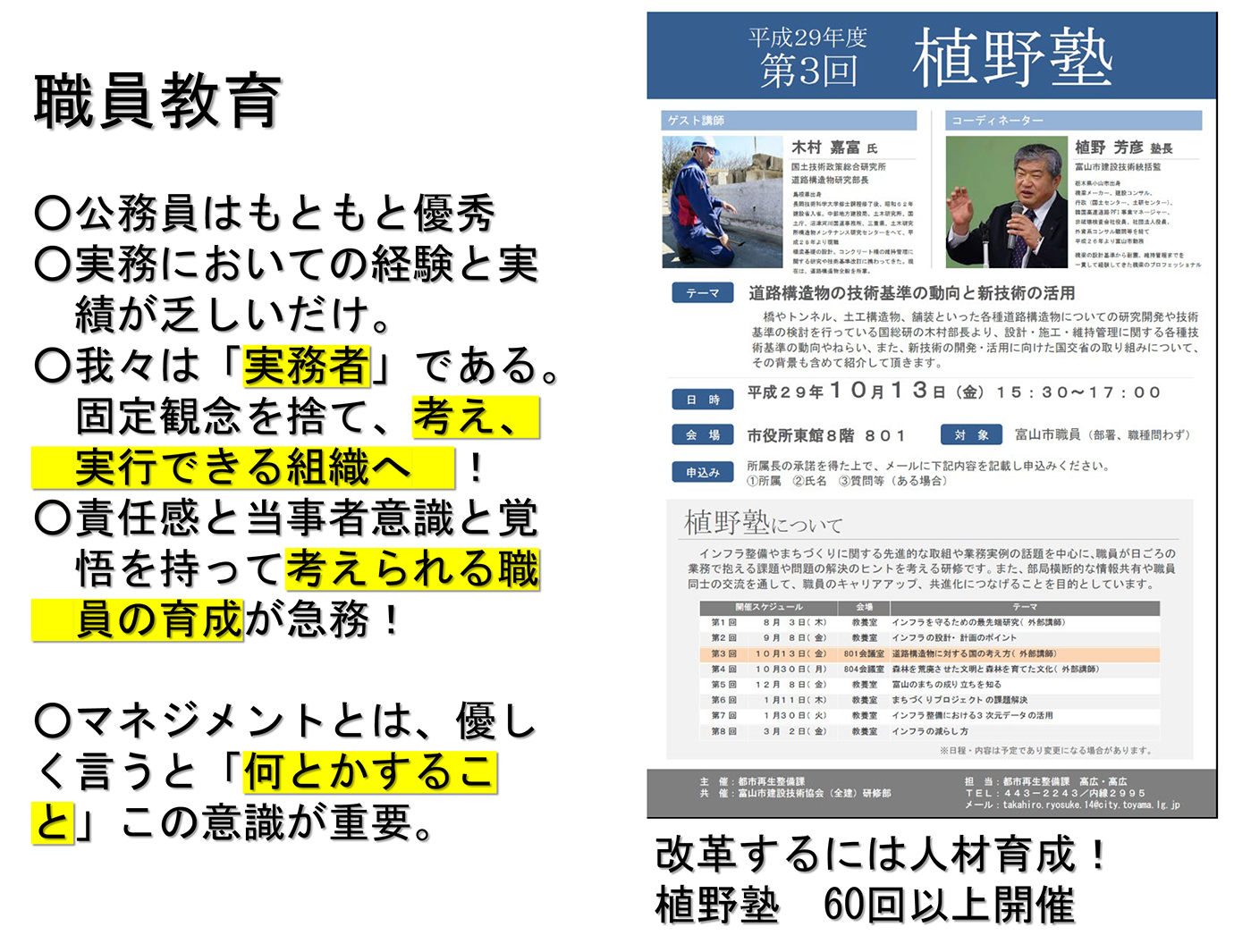

ここまで、設計と施工時におけるリスクを書いたが、こういったリスクの上に、構造物は成り立っている。そこで問題なのが、最近よく耳にする「点検はしてました。」である。この管理者の言葉、非常に問題がある。意識していっているのか?無意識なのか?わからないが責任逃れとならないように注意しなければならない。管理者として点検を行うのは義務である。しかし、前回も書いたように今のインフラメンテナンスの議論はここで止まっている。適切な診断や判断の難しさに踏み込み、適切な管理が求められる。

私自身、見落しや判断ミスはある。しかし、どちらかというと危険側に考えている。厳しい見方をしておくということである。ここで、どう考えるのが正しいのかという問題があるが、構造物は、多くの不確定要素を含んでいるので危険側に判断しておくのが良いのではないだろうかと考えている。「もしも」である。これも見誤ることはあるが、事故が起きないようにしなければならない。

管理者であれば時折、点検するのは当たり前。点検していても問題が起きてしまえば責任は発生する。どうもこの理解がないのか? やればよいというものではない。公務員は指示されたこと、決まっていることは忠実に実行するそういう性である。

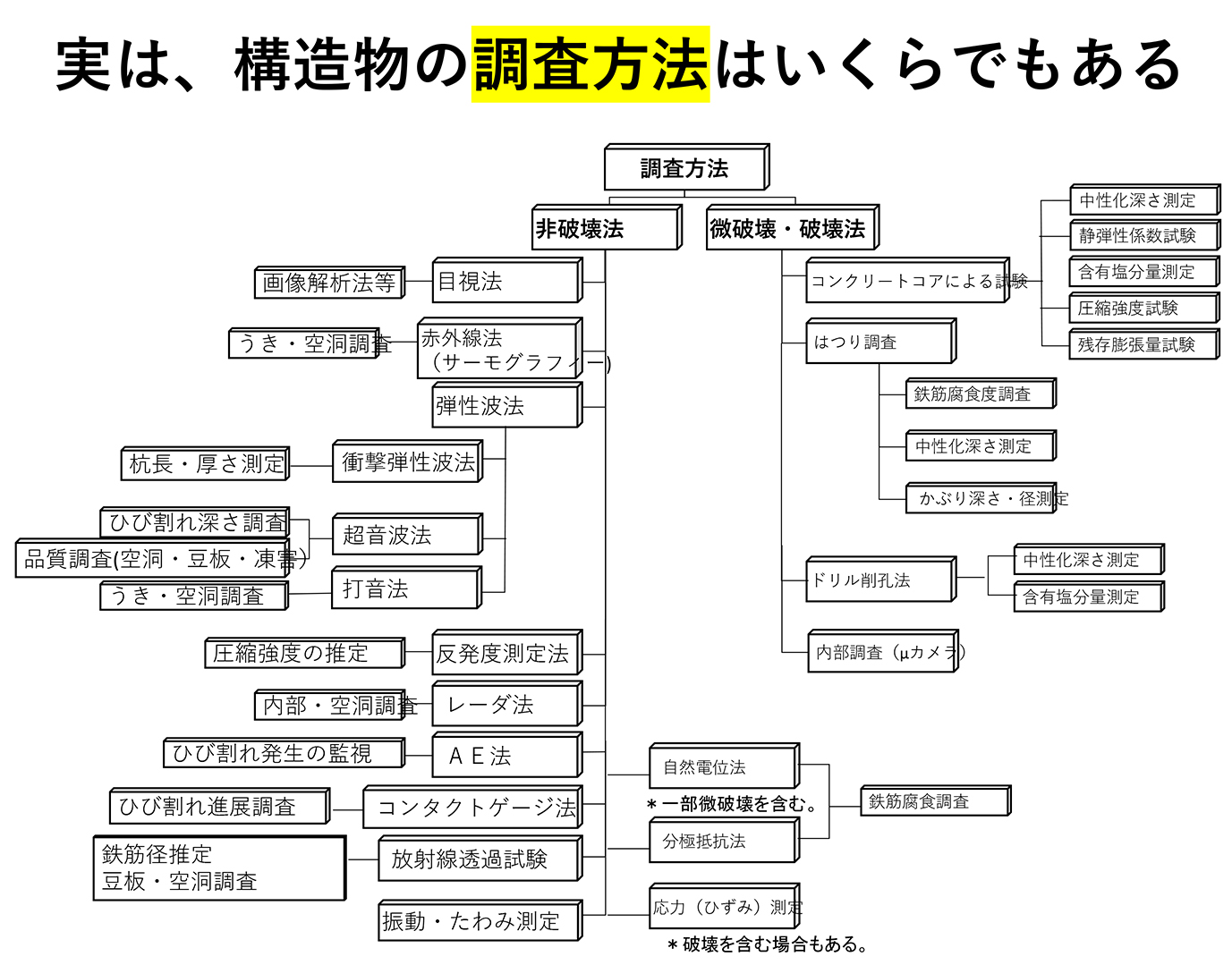

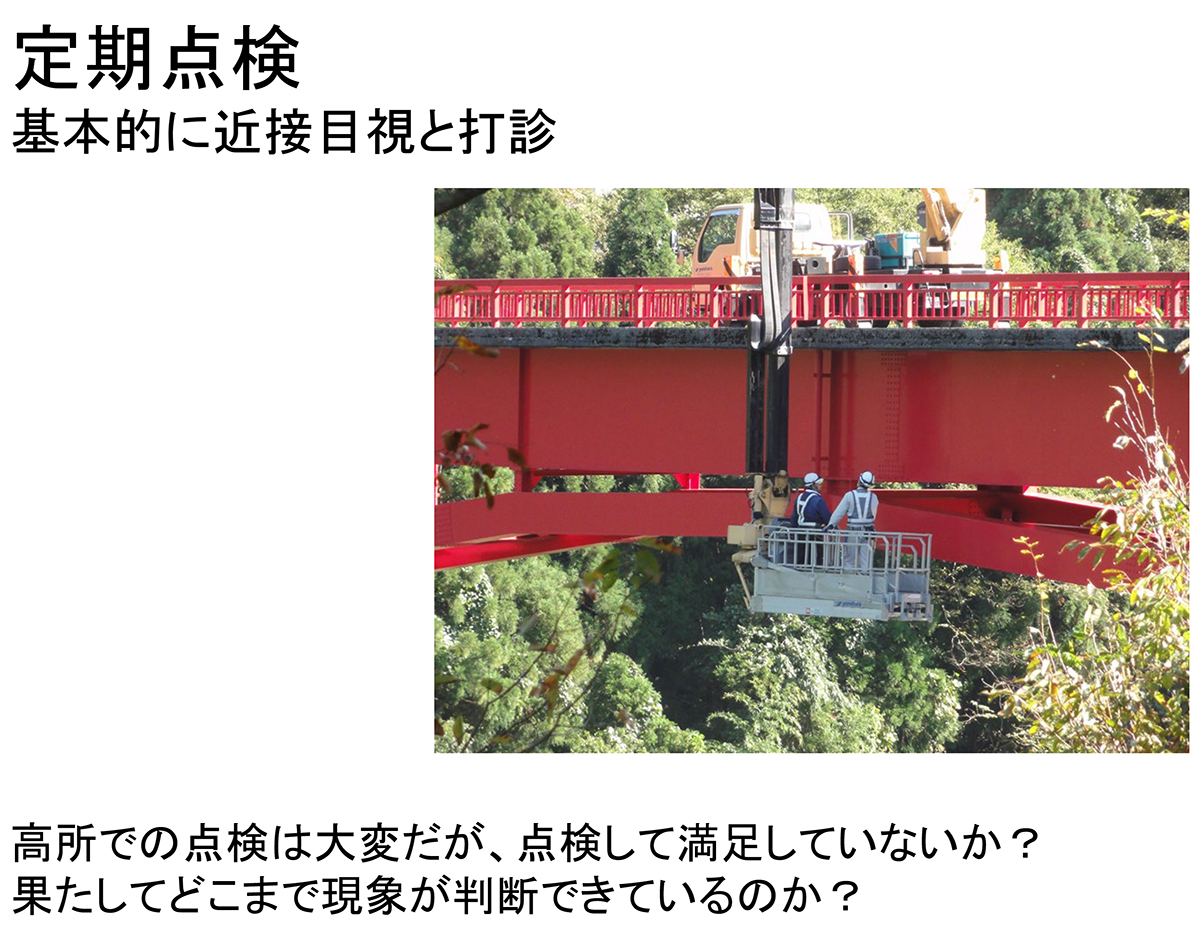

予算さえつけば詳細調査が必要である。定期点検レベルでは本質は、なかなかつかめないと思う。この時有効なのが、非破壊検査技術である。

さらに不安なものには、モニタリング技術が有効である。監視するという行為も必要である。モニタリングで一番簡単なのは、定期的に現場に行くことであるが、距離と時間の問題から最近は、通信技術を内蔵したモニタリングもあるし、データロガーにデータを収集し時々回収しに行くことも有効である。

もはやこのくらいは実施しないと、なかなか良い結果は出ないのではないだろうか。過剰対応だと言われてもそれはインフラメンテナンスの宿命である。高次元の方程式を解くようなものである。

3.新技術とはいうけれど何を使うのか?

「新技術のインフラ老朽化への導入」ということは、よく言われる。では何があるのか? 私は、実はほとんどないと感じている。自分の判断で使えると思って採用するのは大いに結構である。しかし、なかなか思ったような結果は出ない。自分でそれで十分だ、使えると思うのも結構である。定期点検レベルの点検では、なかなか、診断結果に行かない場合もある。

私はカメラでの点検は目視点検の一部であると考えていて、人間が現場で実施するのに一番近い。そして、高所など危険な箇所まで実際に行かなくて済むのならばドローンやロボットカメラを適用したほうが良い。しかし、限界はある。

ここで実際の構造物を考えたときに、果たして表面だけ見たときにどこまでわかるのか? という問題がある。ボックスカルバートや小さい橋や、明らかに健全なもの。に関しては、点検のプライオリティも下げてよいのではないでしょうか?全数を見ていくというのは現実的ではない。ある程度の規模があり放置すれば危険なものはより詳細に確認しなければならないが、どうしてもコストとの戦いがある。これらをどうやっていくかが自治体としては悩ましい。

高いから絶対に使わないというものではない。みなさん計画・設計時にはB/Cを気になさるが、維持管理も同じである。先日、ある課長が、打ち合わせの後に職員の言っていた。「何でもコンサルにやらせ、増額するのは良くない。俺たちは税金を使っているんだ。検討内容についてもちゃんと考えてやらせるべきかやらなくてよいか考えろ。考えないで何でもやらせるから増額してくる」と言っていた。これを聞いていて、「彼も成長したな」と感じた。ここが大事なのである。1つの方策や相手の言いなりではなく、自分たちで、いろいろ考えて、最良の手法を見つけていかなければならない。コストも含めてである。しかしこれがなかなかできない。

一番の問題は、それぞれの自治体で状況が違っており、それぞれの都合もあるということである。点検に関して「5年に1度の近接目視」というのが決まっている。これはこれで守らなければならないが、それぞれの状況によって、やるべきことは違う。実際には、プライオリティというものもある。これを考えて実行しなければならない。再考の必要がある。

4.まとめ!

どうもここの所ついていない。バーベキューをやろうと火を起こしていたら、燃え上がり顔や手などをやけどし、今、指があまり動かせない。最初の大学病院では軽傷だと言われたが、その後近くの医療機関を受診すると、4件たらいまわし。最後に見てくれた昔から開業しているクリニックでは、診ていただいたが「入院をすすめる。」と言われた。しかし、予定はあるし、そこまでではないと判断し、「自宅で治療する」ことにした。ここ数日だいぶ楽にはなった。リスクはどこに潜むかわからない。

外症は見ればわかることが多い。しかし内面の損傷はそうではないだろう。これは、土中の物や水中の物にも言える。もう一度点検の手法なども見直す必要がある。

新技術に頼りすぎるのもよくない。実際には効果が、評価されていない場合が多い。これをどう判断していくかである。今、おそらく、国も八潮関係に相当な時間を費やしていると思う。しかし、どうもこの国は、何かあるとしばらく騒ぐが、その後、静まってしまう。それでは物事は進まないのである。何かあれば、反省に基づいて軌道修正していくことが重要である。

(次回は6月16日に掲載予定です)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら