高専発、インフラメンテナンス人材育成・KOSEN-REIM(高専レイム)の挑戦

第10回 ふくしま・浜通り地域でのKOSEN-REIM事業への取り組み

福島工業高等専門学校

都市システム工学科

教授

齊藤 充弘氏

はじめに

福島高専においても、舞鶴高専を中心とした連携高専(舞鶴、長岡、福井、香川、福島の5高専)により取り組んでいる「KOSEN型産学共同インフラメンテナンス人材育成システムの構築」事業に2019(令和元)年度より参画しています。福島県では、同じくインフラの維持・修繕に必要な点検・診断技術等を有する土木技術者の育成を目的として、2017(平成29)年9月に産学連携による「ふくしまインフラメンテナンス技術者育成協議会(ふくしまME)」が設立されて活動しています。そのようななかで、2011年3月の東日本大震災と原発事故の発生により甚大な被害を受けた福島県の浜通り地域に位置しており、同地域における唯一の工学系の高等教育機関として、高専のもつ「きめ細かく、ていねいな」教育・研究に対する姿勢をいかしながら、地域の安全・安心の確保と成長・発展に貢献する目標を掲げて、「福島-REIM事業」に取り組んでいます。

ふくしま・浜通り地域とインフラの実態

北海道と岩手県に次ぐ全国第3位の面積を誇る福島県は、太平洋沿岸の「浜通り地域」と、県庁所在地である福島市や経済の中心となる郡山市があり東北新幹線や東北自動車道が南北を縦断する「中通り地域」と、冬の寒さが厳しく積雪が多い「会津地域」の3つに地域区分することができます。それぞれの気候や風土に特徴があり、同じ県内でありながら異なる顔を有しているのが魅力でもあり、全県的に各種事業などを行ううえでの難しさでもあります。そのようななかで、福島高専がある浜通り地域の南端に位置するいわき市は、東北の湘南やハワイなどと言われるように冬でもほとんど雪は降らず温暖な気候であり、日照時間も長いことがまちの魅力・特徴です。一方で、通勤・通学における自家用車の分担率は79.2%と全国の中核市の中で第1位となっており、自動車交通量が非常に多い地域でもあります。そのため、道路や橋梁などのインフラに対する日々の点検を通した安全確保が求められます。

福島県全体としてはおよそ4,500箇所の橋梁を管理しており、このうちおよそ4割の橋梁が建設から50年が経過しているといわれています1)。太平洋沿岸の浜通り地域では、県全体のおよそ3割を占める1,169箇所に橋梁が確認されています。これら福島県が管理する橋梁を構造種別にみると、表1にみるようにRC橋(326箇所、27.9%)やPC橋(344箇所、29.4%)、鋼橋(223箇所、19.1%)、溝橋(182箇所、15.6%)とさまざまな種類の橋梁があることが特徴的でもあります。そのため、必要とされる知識や技術についても幅広く習得することが求められると言えます。また、浜通り地域の多くの市町村は人口数万人規模の小規模な自治体が多いため、技術職員の数は少ない状況です。一方で、それぞれの自治体が管理する橋梁数は多いため、技術職員だけでの点検は難しい状況です(1)。

表1 浜通り地域の橋梁1)

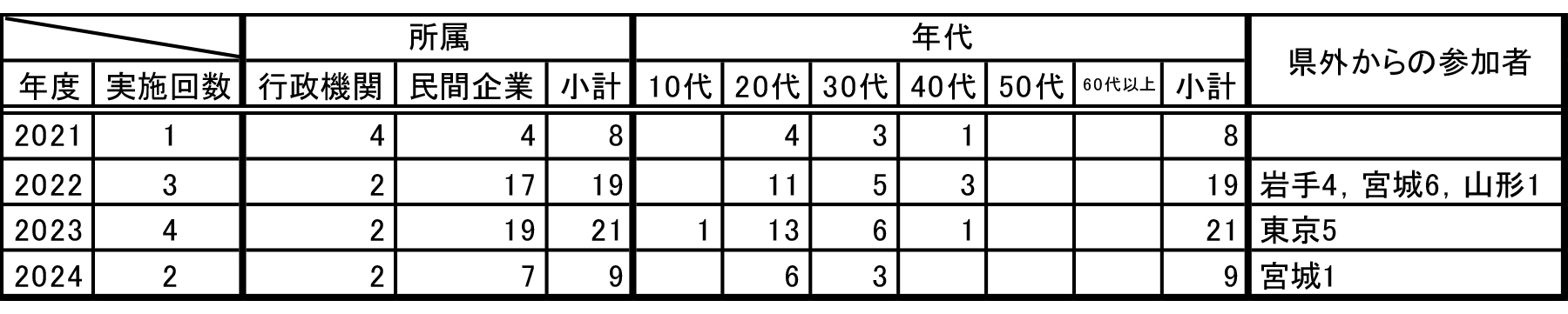

福島-REIM事業の実施・展開と浜通り協議会の設立

こうしたなかで、福島高専においても准橋梁点検技術者認定講座(以下、基礎編講習会)を開催してきました。これは、事前におよそ3週間で指定のeラーニングコースを受講したうえで2日間にわたり座学(講義)と体験型学修を10時間受講して、修了後に学習到達度確認試験を実施して合格した者を准橋梁点検技術者として認定しようとするものです。仕事をしながら受講しようとすると負担が大きいものと思われますが、表2にこれまでの基礎編講習会受講者数の推移を整理してみると、2022(令和4)年、2023(令和5)年では3回、4回と複数回にわたり基礎編講習会を開催した結果、19名、21名と受講者数が増加しており、特に民間企業からの受講者が多くなっています。また、岩手県や宮城県などの東北地方や東京などの県外からの受講者がみられるのも特徴です。このことについて、基礎編講習会終了後に実施したアンケートにより受講したきっかけをみると、「知人の会社(福島で仕事をしたときの協力会社)からの紹介」という回答を複数みることができ、東日本大震災や原発事故からの復旧・復興事業に携わるために福島県内で仕事をしたことがきっかけとなっており、福島県ならではの特徴が表れているものと言うことができます。また、「インターネットで講習会について調べたことによる」や「会社(上司)の薦め」、「他の類似講習会と異なり、実務経験が必要なく受講できたこと」などもあげられています。基礎編講習会を受講してみての感想には、「少人数で実施しているため、講師に対して講習会中に質問しやすい」という意見もあり、日頃の高専教育をこの講習会でも実践する形となっています。

表2 基礎編講習会の受講者数

事業開始当初は、福島高専と公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構が「福島ロボットテストフィールドを活用した社会基盤メンテナンスに関する研究開発および人材育成型イノベーション・コースト構想の推進に関する連携協定」を締結して、福島-REIMのリカレント教育で用いる実物劣化教材を南相馬市にある福島ロボットテストフィールドのインフラ点検・災害対応エリアに設置して、このロボットテストフィールドで基礎編講習会を開催しました。

写真1 使用する実物劣化教材

写真1 使用する実物劣化教材

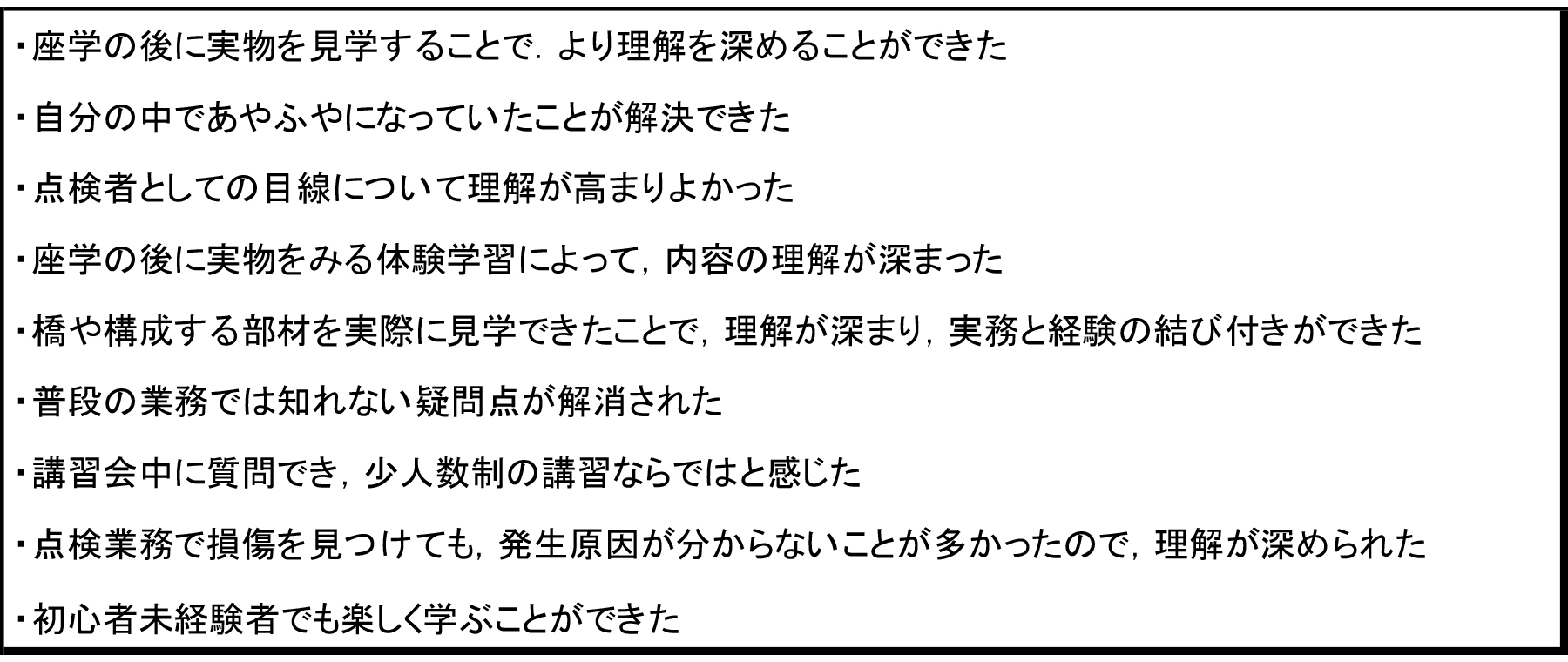

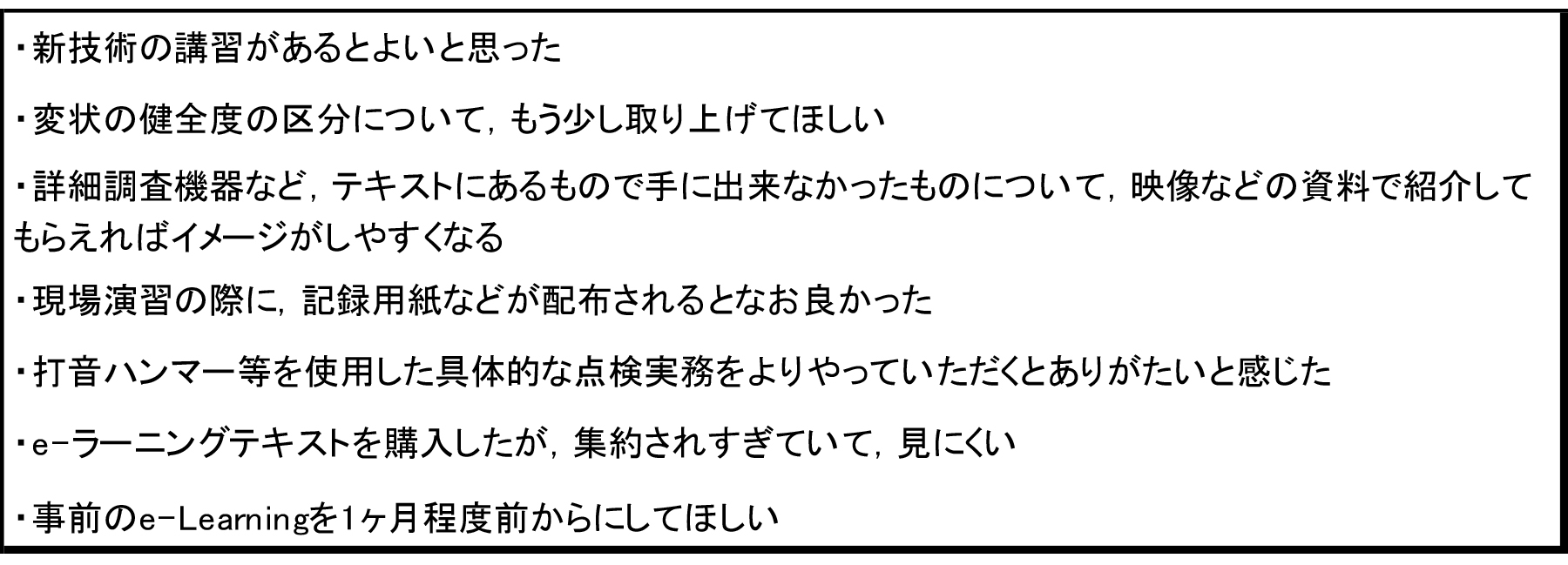

その後、福島高専からの移動距離の問題もあり、2023(令和5)年度からは福島高専に移設して実施しています。表3、表4に基礎編講習会実施後のアンケートより提出された感想を整理してみると、「より理解を深めることができた」や「理解がより高まった」などの好意的な感想・意見を多くみることができます。その一方で、いくつかの要望や意見も提出されており、開催年ごとに反省と改善を継続しながら取り組んでいます。

表3 基礎編講習会への主な評価(実施後のアンケートより)

表4 基礎編講習会への要望(実施後のアンケートより)

講習会の実施とあわせて、社会基盤メンテナンスにかかわる産官学の協力の下に、当該分野の人材育成を推進していくための課題等の調査・共有、および教育プログラムの検証・普及等を行うことを目的として、2022(令和4)年には浜通り地域社会基盤メンテナンス教育推進協議会を設立しました。ここでは、いわき市、広野町、楢葉町、南相馬市の浜通り地域内の自治体と高等教育機関としての福島高専、産業界として地元の建設コンサルタントより委員を構成し、アドバイザーとして国土交通省東北地方整備局の磐城国道事務所と福島県いわき建設事務所がメンバーとなっています。年度はじめとおわりの年2回の会議の開催を通して、高専REIM事業に対する地域ニーズの情報交換や講習会運営への要望・アドバイス、事業への参画や講習会などの受講促進、事業で使用する教材充実のための撤去橋梁の情報提供などの協力、若手人材や異業種人材の育成のための課題の共有、協議などを行っています。

おわりに~復興への道のりにおける技術者育成

浜通り地域のなかでも原発事故の影響により、自市町村外への避難を余儀なくされた自治体においては、未だ2011年3月の原発事故発生以前に居住していた住民の帰還は進まず、さらなる少子高齢化の急速な進行により社会基盤を支え、まちづくりを担う人材不足が深刻化しています。福島高専があるいわき市においても、高専や高等学校を卒業する若年層の市外への流出への対応が大きな課題となっており、まちの魅力の創出とともに地域に留まりその成長・発展を担う人材を育成することが教育機関にも求められています。そのため、地域の安全・安心の確保や住みよいまちづくりに継続して取り組むためには、社会基盤を支える技術者の育成を欠かすことができないため、引き続き高専に求められる地域とのつながりを強化しながら、周辺環境に配慮することのできる知識や技術を身につけた技術者の育成にスタッフ一丸となって取り組んでいきます。

(補注)(1) 浜通り地域社会基盤メンテナンス教育推進協議会での意見交換の中で出席者より提出された意見より抜粋。

(参考文献)1)福島県土木部道路管理課(2024年9月改訂)、福島県橋梁長寿命化修繕計画

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら