道路橋床版の高耐久化を求めて~床版の革命的変化を追求した半世紀~

①大阪大学での卒論テーマが黄銅で組み立てた合成桁橋の模型実験だった

大阪大学 名誉教授

大阪工業大学 客員教授

工博

松井 繁之氏

はじめに

この度、橋梁を中心とした土木専門ニュースサイトで中心的に活躍されていた井手迫瑞樹氏が、同様の橋梁記事を発信したいとのことで(株)R2SJを立ち上げられたので、懸案であった私の道路橋床版に関する約40年に亘る研究の歴史について、工学面も含めて色々な人との出会い、動機ならびに情熱を維持できたことを連載形式で語ることを引き受けました。色々検討した結果、下記のような順序で私の床版への誘いをお話していきたいと纏めました。途中でも結構ですので、ご意見を頂ければ、お答えも加えて気楽に続けたいと思っています。よろしくお願いします。

さて、私が床版研究の始めた昭和40年ごろから昭和39年制定の鋼道路橋示方書で設計された鉄筋コンクリート床版(以下RC床版と略記する)に早期のひび割れ劣化損傷が発生していたようである。それと共に、我国でも本格的な高速道路の建設が必要であると叫ばれるようになった。

これまで自分の研究について振り返ってみたことが無く、この床版について語るにあたり、古い研究資料をひっくり返していますが、多くの資料は破棄(大阪大学退官時ならびに大工大の特任教授退職時の2回に資料を整理したため)してしまったようで、正確なデータに基づかない話になることもお許し頂きたい。

各論テーマ

松井繁之の床版に関する語りの各論テーマは次のとおりである。

1.大阪大学での卒論テーマが黄銅で組み立てた合成桁橋の模型実験だった。

2.大学院に進学したが、二人の指導教官が受託したグレーチング床版の研究をやりなさいと言うことで、これらの耐荷力と疲労耐久性について実験を中心として研究した。RC床版に代わるフルプレファブ床版とハーフプレッキャスト床版であった。

・あの先生のお蔭で、私もコーヒー好きに!

・5人の卒論生を持って実験は捗るが、苦労も多い

・オープンタイプは本四連絡橋吊橋の耐風安定性確保に

・コンクリート充填型は、RC床版でも考慮すべきと言った直交異方性版だ!

・サンドイッチ版の開発にも継続して挑戦!

3.建設省土木研究所の国広哲男橋梁研究室長のRC床版のこわれ方、なおし方を読んで

・直交異方性を考慮していない! 単鉄筋の方が寿命は長いのでは?

・RC床版の設計法を提案した。

4.実橋床版の調査研究を通じて学んだこと、名神との違い

・阪高床版はポンプ打ち、名神床版は土間コンのように丸太の締固具で施工したと担当技術者に聞きほれた!

・土木学会関西支部で劣化度判定基準を提案!

5.昭和47年、阪神高速道路で床版に陥没破壊が発生・阪神公団内と土木学会関西支部で調査研究員会が発足。研究委員会でコンクリート系委員と構造解析系委員との激論!

・舗装下の床版上面のひび割れ予想競争

6.会計検査院からどちらの補強工法がよいのか?

・鹿島にあったブラックジャックで比較実験!

7.輪荷重走行試験機ゴンゴロ号が生まれる!

・人との出会い! 土木屋と機械屋の違いが大きかったが、昭和57年に試験機ができた! ゴンゴロというニックネームが与えられ、外国でも通用!

・RC床版の疲労破壊寿命は定点載荷の疲労実験のものより1万倍速く破壊!

・できたS-N曲線で阪高床版の寿命計算すると約80年程度と!

・RC床版のS-N曲線のS-N曲線は設計法が変わると変化する? なぜ?

・引張側コンクリート無視の状態は使用限界だった!

8.床版陥没における水の振る舞い!

・山越え道路の橋梁で舗装の損傷が発見されて!

・水の影響で寿命は1/80~1/100に!

・実橋床版の寿命は乾燥状態と水張状態の中間!

・私が名付けた床版上面部は骨材化あるいは砂利化であったが、いまは土砂化と言っている!

9.新しいサンドイッチ合成床版の誕生と発展、そして一つの失敗!

・北海道の落石防止工に適用された!

・道路橋床版にもハーフプレキャスト版に適用され、施工は褒められたが!

10. 床版防水工の共同研究

・水の影響が認識され、防水層が要請されて、示方書でも必要性が明記された!

・人との出会い! 裸の付き合い!

11. 社会基盤維持管理研究会の誕生と今後

・RC床版の補修・補強の研究が進んで!

・床版補強に関する工法開発が競争状態に!

12. PC床版、プレキャストPC床版の開発

・橋軸方向PSが理想であるが、施工性とコスト改善で橋軸直角方向プレテンでプレキャスト化が可能に!

13.プレキャストPC床版の継手構造の開発競争

・NEXCO試験法442が誕生し、プレキャスト版間の継手の開発が活発化し、各社で独自性のある継手が開発されて、全国の高速道路のRC床版がPC床版に替えられている! なぜ、部分補修ではだめなのか?

14.市町村管理橋梁で、資金が少ない、技術者が少ないの理由から一般道での橋梁耐久性確保の維持管理は十分ではない!

・市町村道では、近代的形式の橋梁では国が定める維持管理手法が適用できるが、特殊な橋も多い!」

・種々の支援活動!

15.最終回 維持管理の基本「視る・診る・看る」を忘れないで!

1.大阪大学での研究スタート

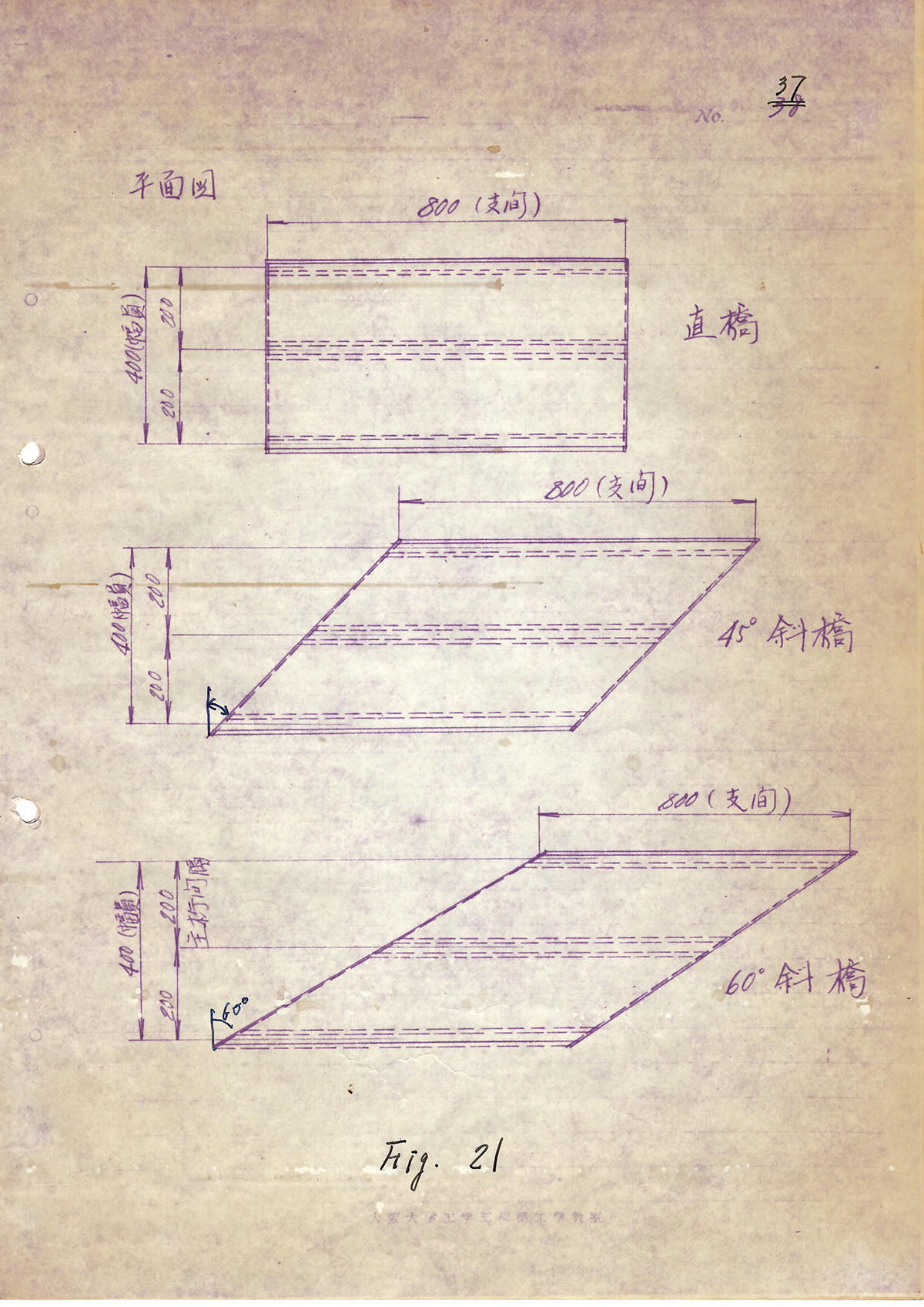

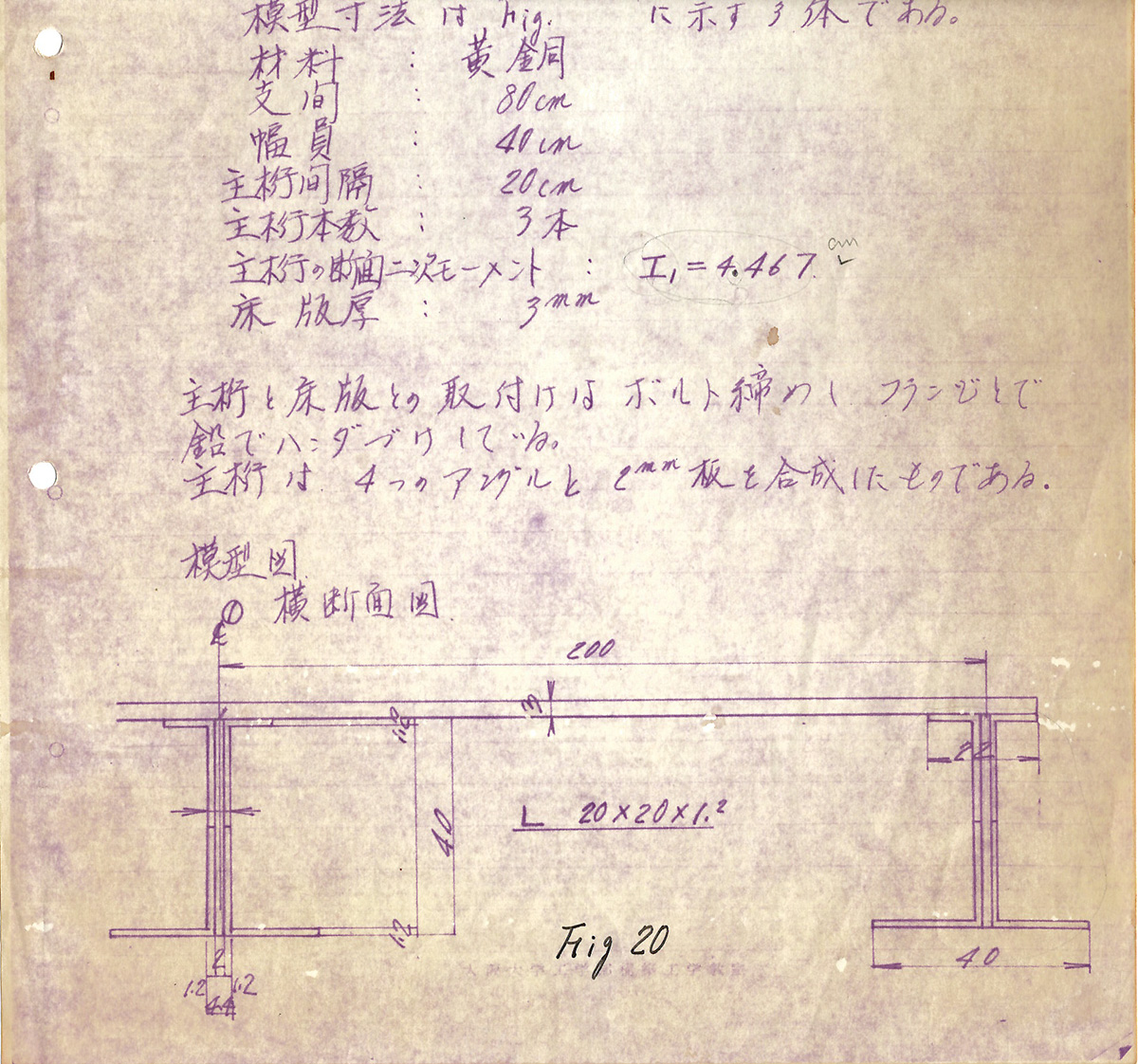

私は1966年卒で、65年の卒業論文のテーマは[斜橋の床版を張った場合の桁に対する影響に関する研究]と題するもので、黄銅製の床版と3本主桁で構成された模型(支間長80cm、幅40cmで、斜角90°60°45°の3種)で、載荷実験し、格子解析法による結果との比較で床版を取り付けた影響を評価しようとしたものであった、主桁は4本のアングルとウエブ板からなり、3mm厚の床版と桁とをハンダで固定した。一方、解析では床版と桁は線支持の単純支持の仮定であった。実験結果は計算値の約半分で、解析と実験の仮定の違いと考察し、よく分からな研究であった。私の卒業と同時に指導教官の安宅 勝教授が退官となったが、実験では一度もお顔を拝見できなかった。当時は安保反対の学生運動が活発化しだした時であり、先生の名前をもじって、「休みガチ」とアダナを付けた記憶が残っている。

支間長80cm、幅40cmで、斜角90°60°45°の3種の模型を製作

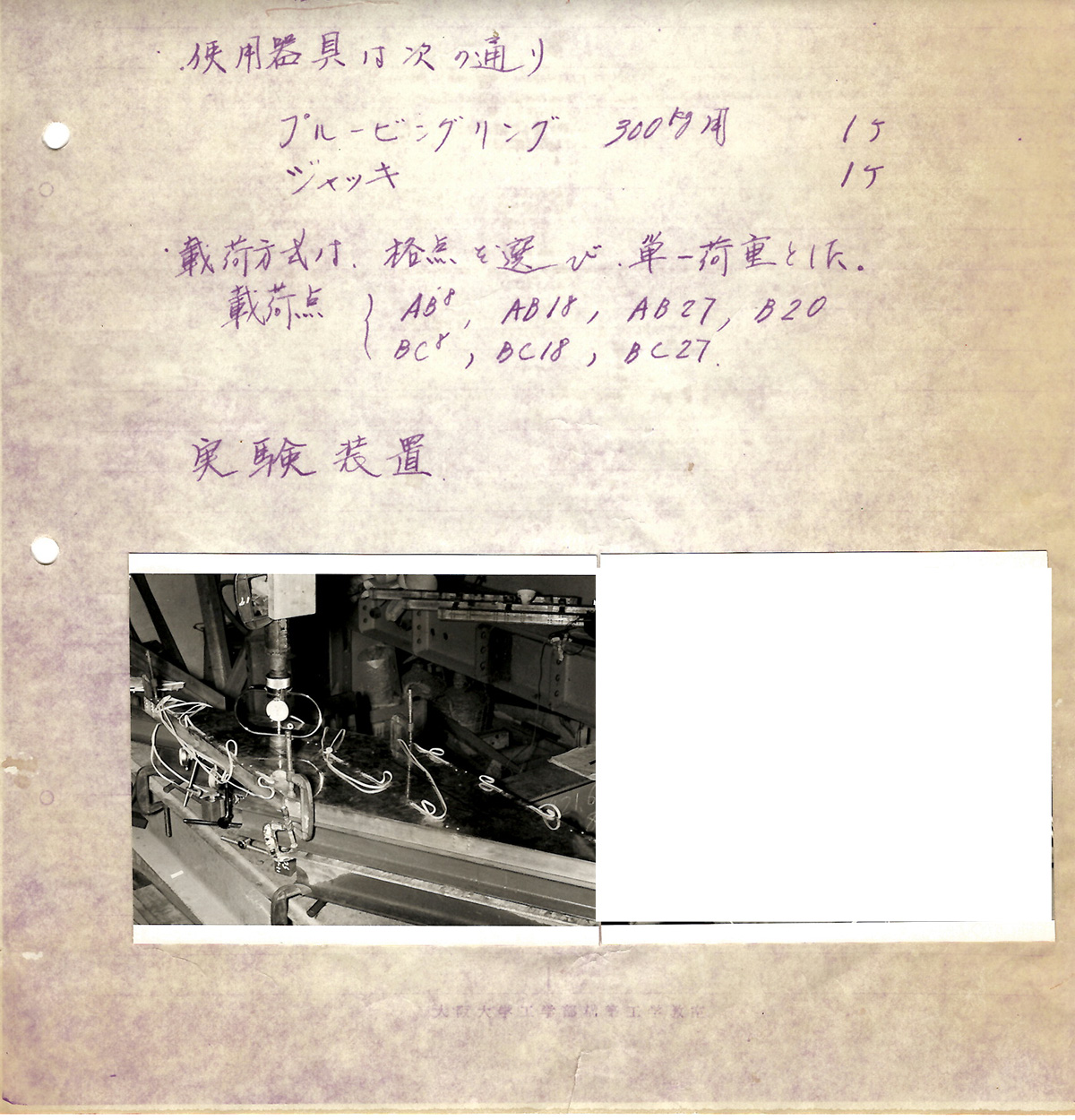

実際の実験状況写真

直接の指導者は助手の小林紘士先生(現 立命館大学名誉教授)で、懇切丁寧なご指導を頂き、私も大学院に進学し、大学の先生になりたいと印象付けられた。

研究内容は3本主桁の斜角橋で、斜角を90度、60度および45度の3種で、主桁挙動への斜角の影響を調べるもので、私は床版上に集中荷重(50kg)をかけて、橋梁各部の変異とひずみを求め、計算値との比較を行い、測定値と計算値の比較を行い、両者の関係を斜角が変化することの影響度を調べることであったが、差分法で求めた計算値と実験値との日は約2倍違って、斜角の影響は見いだせなかった。この原因は床版が主桁で単純支持された3径間連続版であったが、実験では主桁は2本の幅を持つチャンネルで支持する共に、主桁と床版の間をハンダで固定したため床版は3本の主桁と一体化した固定板に近いものと 温めと考察した。小林先生はあと1年かけて修士論文に仕上げられたと思うが、結果は聞いていない。実験結果だけに着目して斜角の影響はまとめたいと思っている。

模型寸法詳細

大学院修士課程に進学し、新しく教授で来られてた前田幸雄教授が第五講座の教授として着任され、私もこの研究室配属となった。鋼構造専門の先生の下で難しい課題を与えられるか戦々恐々としていたが、合成桁に関するドイツ語の文献が与えられ、全頁の全単語を辞書と首引きで訳しながら読んでいたが、興味は湧かなかった。そのような開始時期に林 正助手の部屋で居候させて貰い、先生の電子計算機の解析結果と首っ引きの姿を見て、私も肩が凝った感じであった。しかし、林先生はコーヒー通で、約3時間毎にサイホンで入れた濃いコーヒーをご馳走になり、これで私もコーヒー好きになったと追想している。現在、私のオフィスに技術相談で来客がある時は、高級ではないがコーヒーを入れる習慣がついている。

3ヶ月程過ぎたころ前田教授から呼び出しがあり、神戸製鋼所からグレーチング床版の委託研究が来たからこの研究をやりなさいと言われた。ただしこの研究は第一講座の波田凱夫助教授との共同受託であるから波田先生ともよく相談して行いなさいと言われた。一挙に2人のボスを持つこととなり、もしご意見が異なれば何方を優先すべきと先を悩んだが、結果的には一度も悩んだことはなかった。実際には波田先生に多く指導していただき、前田先生のご指導はほとんど受けなかったと記憶している。学生と徹夜の実験をする場合には奥様が調理して頂いた関東炊(おでん)を電車で持っていただきました。多分電車の中で匂ったのではないかと心配したものであった。

実験中も相変わらず、困った時は何時も林先生がコーヒーで癒してくれて修士課程の2年間を無事終えたのである。研究内容は次回に!(次回は6月16日に掲載予定です)

.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら