まちづくり効果を高める橋梁デザイン

厳しい条件をメリットに変える

険しい地形、軟弱な地盤、大きな地震力など、橋を設計する上で不利な条件はさまざまに存在します。こうした条件をメリットに変えることができたら、素敵ですよね。

柔軟な発想で斬新な橋梁を多く手がけた寺田和己さんの著書『コスト構造改革のヒント 橋の設計・デザインを楽しく4)』には、この厳しい条件を逆手にとり、メリットへと変えた取り組みがたくさん載っていますので、ぜひご一読をおすすめします。

図-6 『コスト構造改革のヒント 橋の設計・デザインを楽しく』

寺田さんは、先の椛木さんの師匠でもあり、僕もアジア航測在籍中にたくさんお話を聞かせてもらいました。ちなみに『コスト構造改革のヒント』は、第1章が下部工という意表をつく構成となっています。でもここには、寺田さんの強い思いがあらわれていて、日本は山岳が85%で残りは軟弱な沖積平野なのだから、質の高い橋梁計画をするには、下部工に対する深い知識が不可欠だと指摘されています。

ここでは、アジア航測在籍中に感銘を受け、今でも印象に残っている橋をいくつかご紹介します。いずれも当時のアジア航測の橋梁設計チームによる設計です。ちなみに僕が入社する前の仕事で、残念ながら僕自身は関わっていません。

ひとつめは、秋田県湯沢市の銀山御幸橋です。日本初の連続桁形式の波型鋼板ウェブPC橋で、2002年の土木学会デザイン賞優秀賞5)を受賞しています。設計の主担当は、高橋恵悟さんです。

銀山御幸橋は、羽後街道(国道108号)が松ノ木峠を越える松ノ木道路に位置する橋です。この辺りは豪雪地帯で、整備前は国道でありながら冬季封鎖される道路だったようです。

図-7 銀山御幸橋

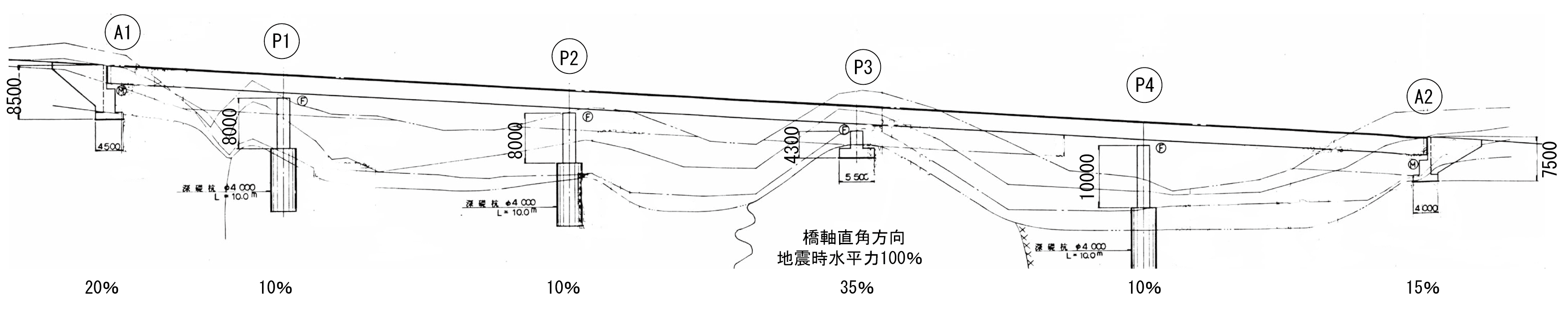

尾根と谷の入り組む片斜面を横断するように橋が位置することから、雪崩や雪解け水の直撃を避けるために、斜面の尾根筋に橋脚を配置する支間割になっています(図-8)。

図-8 立面図と地震時水平力の分担率

ここで、橋のほぼ真ん中に位置するP3橋脚の尾根が、他の橋脚の尾根に比べて高いことに注目し、地震時の橋軸直角方向の水平力をP3橋脚と両側の橋台に集中させることとし、これらに全体の7割を負担させています。

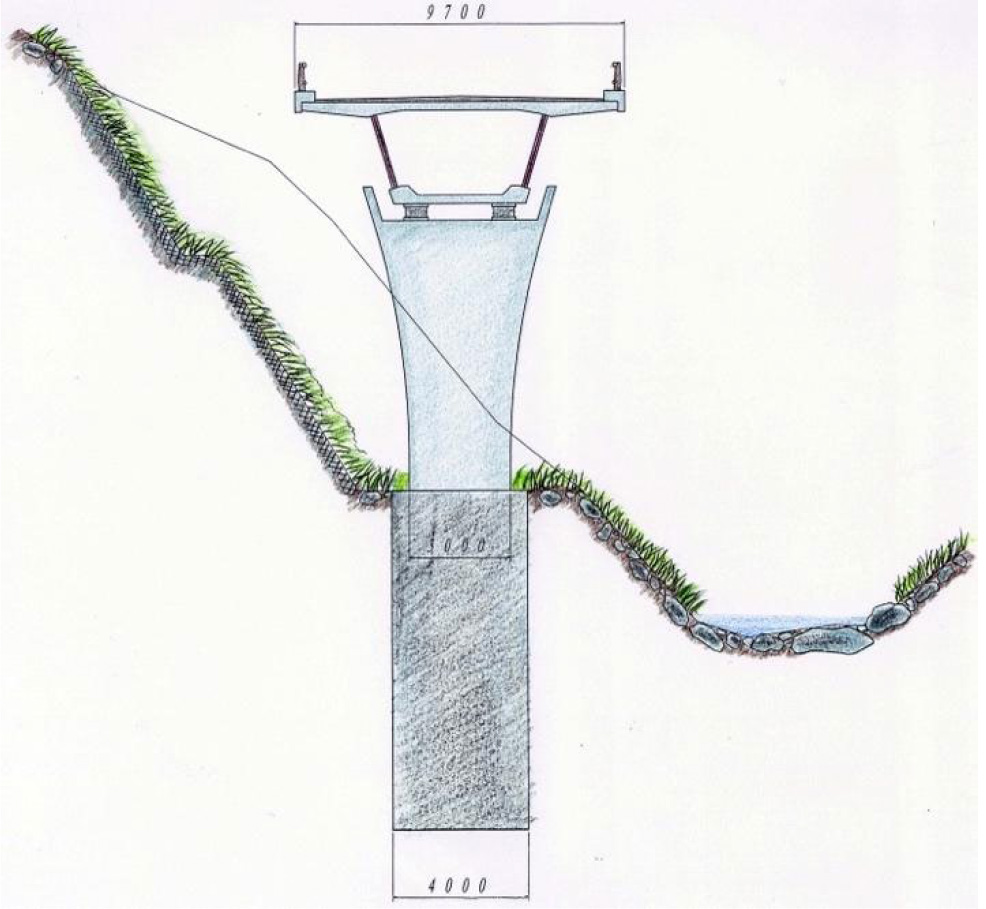

これによって、残りの3つの橋脚は、橋軸直角方向の水平力を1割ずつ負担すれば良いこととなり、結果として、橋の総幅員9.7mに対して橋軸直角方向幅を3mに抑えることに成功しています。さらに、これらの橋脚に大口径深礎杭を用いることで地山の掘削をできるだけ小さくしています(図-9)。

図-9 P4橋脚断面イメージ

地山の改変を減らすことは、景観だけではなく、環境や防災、コストの観点からもメリットが大きいですよね。地形と地震という日本の条件に対し、どのようにメリットを生み出していくのか、それを考えることの魅力を教えてもらった事例です。

山岳地形での工夫としてもう一つ紹介します。同じく秋田県の橋で、大館市と十和田湖を結ぶ、樹海ラインと呼ばれる大館十和田湖線に架かる雪沢大橋です。架橋地点は、県が指定する「長木渓谷緑地環境保全地域」にあり、自然環境と調和したデザインが求められたそうです。こちらの主担当は、東部丘陵線をはじめ椛木さんと多くの橋を手がけてきた長谷川政裕さんです。

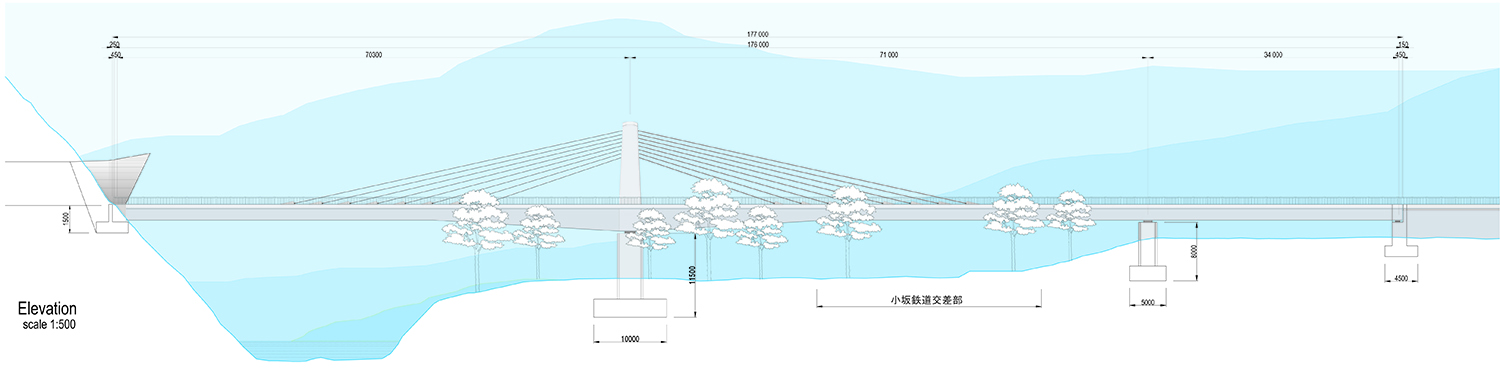

河川や鉄道による交差条件から2@70m程度の支間が必要で、桁下に散策路があることから、支間長を確保しつつ、主桁高さを低く抑えるためにエクストラドーズドPC箱桁を採用しています(図-10)。

図-10 雪沢大橋立面図

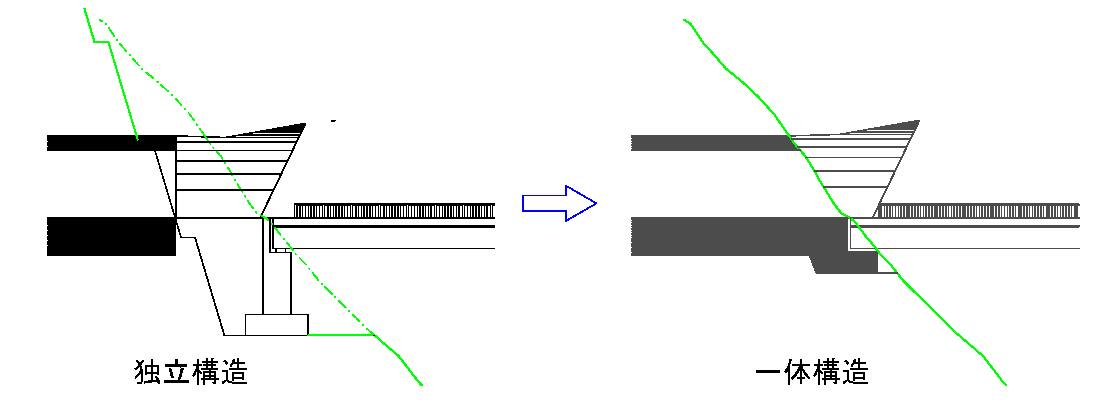

僕が特に興味をもったのは橋台です。というのも、雪沢大橋はトンネルに隣接した橋で、橋台がトンネルの坑口と兼用した構造になっているからです。一般的にトンネルと橋梁は別々に設計されます。そうすると、図-11の右側のように、トンネル坑口の前に橋台を設けることになり、大きな法面が発生してしまいます。

図-11トンネル坑口と橋台のイメージ

図-11トンネル坑口と橋台のイメージ

雪沢大橋でもトンネルの設計を担当していたのは別の会社だったようですが、トンネル坑口やシェルターと兼用した橋台を提案し、一体化を実現しています。現地写真を見ると、地山の改変が抑えられるとともにトンネル坑口付近がコンパクトですっきりしていることがわかりますよね(図-12)。

図-12 完成したトンネル坑口と橋台

ちなみに雪沢大橋では、逆側の橋台とその背後の擁壁の処理も工夫されていて、上部工の張り出しを、橋台とそのウィング、さらに擁壁まで連続させています。現在は廃止されてしまいましたが、小坂鉄道の脇に位置することから、車窓からの眺めに配慮した工夫です(図-13)。

図-13 桁と橋台、擁壁が連続的になるよう形が決められている

図-13 桁と橋台、擁壁が連続的になるよう形が決められている

構造物ごとに設計するのではなく、最終的に出来上がる施設全体の質を高めるという観点から発想しているからこそ実現した事例で、いまでも学ぶ点が多い事例だと思います。

最後が、軟弱な地盤を逆手にとったアイディアの新神宮橋1期線です。こちらは寺田さんの本に詳しく記されていますので簡単に紹介します。新神宮橋は、国道51号の北浦にかかる橋で、現在、4車線化に向けた2期線の工事が進められています。

北浦は、水深は浅いもの、水面から約60m下に支持層があるというかなりの軟弱地盤です。こうした場所で強固な基礎にすると費用がかなり高くなることから、地盤が軟弱であることを活かし、あえて曲げ剛性の小さい基礎にしています。これによって、支承が省略でき、橋全体で地震に抵抗することで基礎への負担も軽減する効果を生み出しています。柔よく剛を制す、日本人の伝統的な自然との付き合い方を、橋梁技術に応用したアイディアだと思いませんか。

寺田さんの言葉を引用しますと、「山岳橋梁に見られる高橋脚では支承を省くことができる。同様に、たとえ橋脚躯体の高さが低くても、支持層が深くて軟弱地盤が厚ければ、高橋脚と同様にフレキシブルだと考えたのである」。

チャレンジする姿勢が身を助ける

今回、上記の事例を紹介したのは、それぞれ学ぶべき点が多いことに加え、もう一つ大きな理由があります。それは、なぜあの設計チームで、創意工夫ある提案が数多くなされていたのかという点です。

もちろん、まず寺田さんや椛木さんをはじめとするメンバーのエンジニアとしての資質が挙げられるでしょう。常識にとらわれることなく、最善の策は何かを考えることの大切さを、身をもって示してくれていましたし、部署では日々そういう議論がおこなわれていました。

それに加えて、もうひとつ無視できない面があったと思うのです。それは、数年前のインタビューで椛木さんがおっしゃっていたことですが、当時、会社として橋梁設計の実績がたくさんあったわけではないから、仕事を取るためには、とにかく良い橋につながる技術提案を続けることが重要だったということです。

日本でも、これからどんどん新しく設計する橋は減っていきます。創意工夫ある技術提案ができなければ、橋梁設計の仕事がとれない時代になる可能性もあります。そうなってから、創意工夫を身につけようと思っても間に合わないですよね。

今やっている仕事で、小さくても良いから、何か新しい提案ができないだろうか。たとえ、提案が実を結ぶことがなかったとしても、その姿勢を持ち続けることをいつも肝に銘じています。

次回は7月頃を予定しています。またご覧いただけますと嬉しいです。

参考文献

1) 土木学会デザイン賞HP

https://design-prize.sakura.ne.jp/archives/result/1416

2) 椛木洋子: 東部丘陵線-Linimo-,EAプロジェクト100,EA協会WEB機関紙,2021.

https://www.engineer-architect.jp/serial/cate/eaproject100/4369/

3) 島根県庁新大橋景観検討委員会ウェブサイト https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/road/kikan/matsue_kendo/sinoohasi/shinoohashikeikankentouiinkai.html

4) 寺田和己:コスト構造改革のヒント 橋の設計・デザインを楽しく,鹿島出版会,2006.

5) 土木学会デザイン賞HP

https://www.jsce.or.jp/committee/lsd/prize/2002/works/2002c02.html

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら