新しい時代のインフラ・マネジメント考

4.まとめ!

実際に管理している実構造物を試験施工に使わせるというのは管理者としては抵抗がある。何かあったらどうすればよいかという問題もある。一応協定は結ばせていただく。1つ1つ、許可を取るのもどうかと思い、一応市長には最初(12年前)に、「維持管理の今後のために、富山市のフィールドを積極的に開放したいが、良いか?」と確認してOKをもらっている。念のため参加する企業には1社ずつ、協定書を結んでいる。これを活用してほしい。これも最初は、「何かあったら、だれが責任を取るんだ」とも言われた。しかしこれば「仮に失敗して構造物に損傷を与えたらば施工したところが復旧する。」という条件を付けている。しかし、通常、補修でそんなことは起きない。もし起きたとすればもともと本体に欠陥があったのだ。その辺は、官側がきちんと理解してやればよい。

こと新技術に関しては、官も民も勉強していない。そして進んでいない。これは、維持管理の市場が成熟していないからである。今は、試す時代であり試験施工をしながら確認していくことが着実な一歩となる。そのためには、技術力だけではなく、度量も融通も効かなければならない。官は、研究者ではない実行機関なので、研究ということではなかなか困ってしまう。例えば出てくる数値にしても実効性のあるものでないと困るのだが、この辺がわかっていない方々が多い。それぞれの役割分担があるはずである。研究は学が実行は官と民で。結局は本質がわからないとできない。

とにかく、維持管理系の新技術は、資料も少なく、報告も少ない。効果などは、みんなで共有していく必要があるだろう。そしてまだ発展途上であり、今後は素晴らしいものも出てくるかもしれない。発注者は、恐れずに対応する、知識と度量が必要である。何でもよいというものではなく、きちんと裏付けられたものがあるかどうかも評価になる。

くれぐれも騙されないようにはしなければならない。まだまだ、この辺の議論は足りないのだ。それぞれの役割分担を抑え、協力していく必要がある。そしてまだ成熟できていないので、“試してみる”ことも重要である。前述したように補修補強なので、本体に影響は及ぼさないはずである。もし、劣化が早まったとかいうのであれば、それは初期建設時からの要因が大きい。

どうも最近、やられていることを見ると、役割分担が、めちゃくちゃになっていて、肝心のところがかえって進まなくなっている。おかしな話である。もう、建設業界の業態が時代に合わなくなっているのかもしれない。これでは「群マネ」も「新技術」もうまくはいかない。

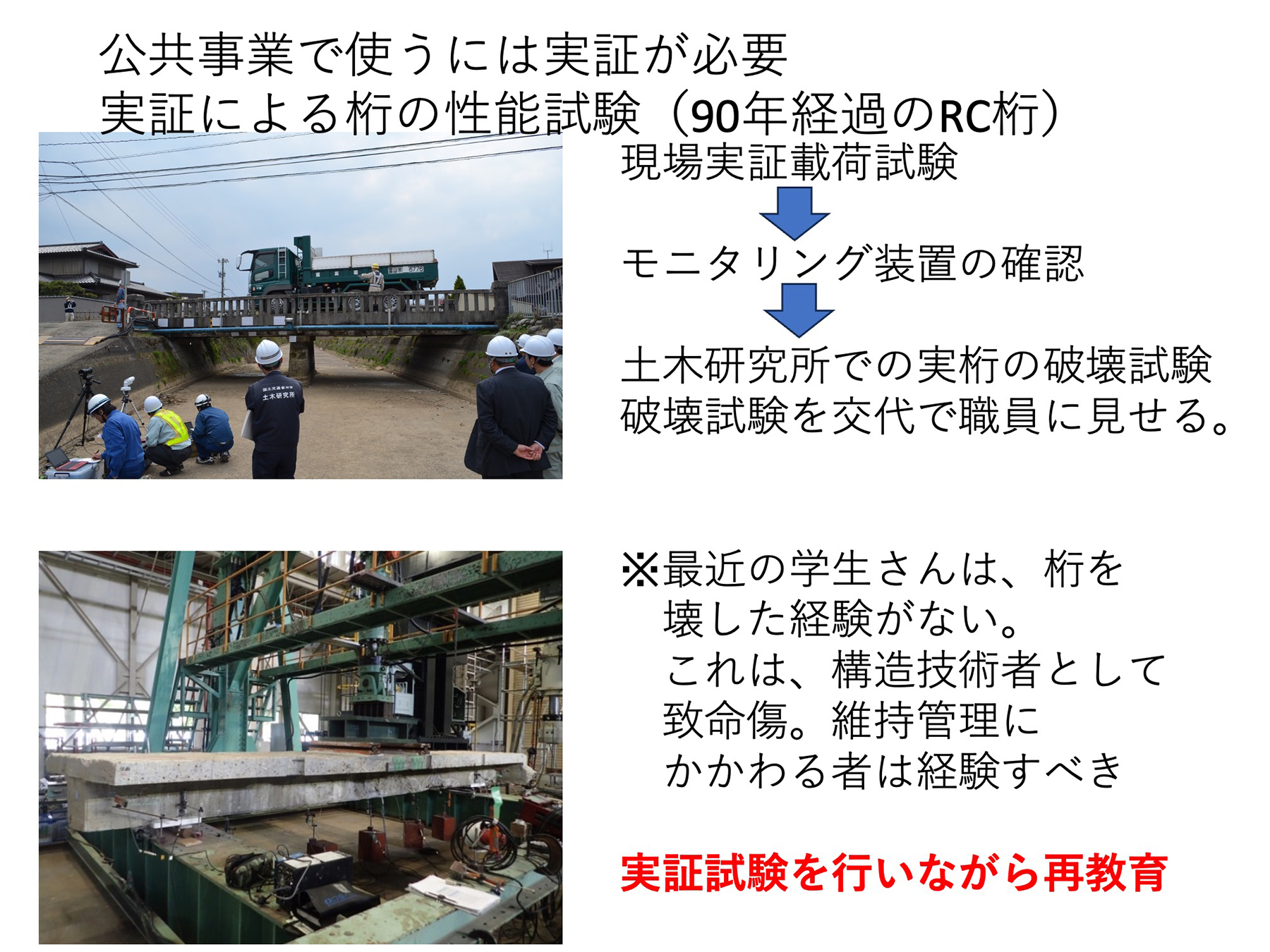

とにかく「新技術」を導入する、特効薬は「実証」である。「実装のための実証」が第一。実績を作ることであり。どこに話をもっていってもよいが、実際にやってくれる役所を見つけやることである。お互いのリスクは、信用と度量と挑戦心でカバーするしかない。誠実に実施すればよい結果が出る。協会なども利用していただければよいと思う。

(次回は2025年8月16日に掲載予定です)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら