高専発、インフラメンテナンス人材育成・KOSEN-REIM(高専レイム)の挑戦

実物を教材として活かすための工夫

建設環境工学科では、インフラに関する授業や研究に活用できる専用の講義室を整備しています。この講義室は、本センターで主催する橋梁メンテナンス講習会の会場としても活用しており、講習の実施にあたっては学科の協力を得て運用しています。

教室内には、橋梁に関連するさまざまな教材が机の周囲に所狭しと並べられており、受講者が実物に触れながら学習を深められる環境を整えています。模型や部材をすぐ手に取って確認できることで、講義内容との結びつきが強まり、理解が一層深まるよう工夫されています。

教室内で一番大きい(重い)ものは、高松自動車道・吉原橋で実際に使用されていた200トン級BP-A支承です。香川高専建設系OB会(紫美瑠会)のネットワークを通じて、支承取り替え工事に合わせてご提供いただきました。上下支承あわせて500kg超の実物教材を用い、滑らかな球座の可動性、太くて重いアンカー配置までを間近に触って観察できます。支承の動きを実際に手で確かめられるこの教材は、受講者にとって理論と現実のギャップを埋める貴重な学習体験となっています。

室内でのBP-A支承の立体展示

室内でのBP-A支承の立体展示

この支承は非常に重量があり、上下の移動にはクレーンやフォークリフトが不可欠です。受け入れ当初は、上下支承を分離した状態で屋外に平置きして展示していましたが、その配置が本来の使用状態と異なるため、「現地ではこうして組み合わされています」と口頭や身振り、写真で説明するほかありませんでした。支承の実物を目にするのが初めての学生や初学者にとっては、なかなか理解が難しかったことと思います。

そこで、安全面にも配慮しつつ教育効果を高めるため、キャスター付きの専用架台を製作し、屋内に立体展示することにしました。上下支承を元の形に正しく重ねて配置できるだけでなく、必要に応じて上下を分離し、中の構造を観察することもできます。余談ですが、上下支承を分離したもうひとつの理由は、5階の講義室への搬入のためにエレベーターの重量制限をクリアするためもありました。

長さ6メートルにもおよぶ、香川県内の市道橋に用いられていた横締めPC鋼棒の破断材も、協議会を通じて提供を受けた貴重な実物教材の一つです。多くの方々にご協力をいただいており、個別にお名前を挙げることはできませんが、教材の整備にあたっては、道路管理者、建設会社、メーカーの皆様から多大なご支援を賜りました。現場で実際に使用されていた部材や製品、特別に製作いただいた試験片等は、現在、学生や社会人の教育現場において、新たな教育的価値をもって活用されています。

たとえば、直近で入手した地元の高速道路から撤去された伸縮装置については、単に展示するのではなく、成型した上で周囲のコンクリートを新たに打ち込み、供用当時の状態に近づけた形で再現する計画があります。現場の姿を忠実に再構成することで、受講者が機能や劣化のメカニズムをより具体的に理解できる、”生きた教材”となることを目指しています。

高速道路の伸縮装置の寄贈(2024年11月)

高速道路の伸縮装置の寄贈(2024年11月)

このような取り組みは、高専単独では実現が難しいものですが、地元の技術者や学生たちと連携しながら、共に教材を作り上げていくことで可能になると思っています。地域の力を結集して生まれる教材は、単なる知識の伝達を超えた学びの場を創出してくれると信じています。

理論を理解するためのモデル教材の製作

橋の点検や診断では、ある程度の構造力学の知識を必要とします。モーメント、静定・不静定などの専門用語は概念として定着するには、本来ならば高専や大学で時間をかけて単元を学ぶ必要がありますが、土木工学の前提知識のない方がeラーニングと2日間の講習会で定着するのは難しいといえます。それを解決することを目的に、模型教材の開発を行っています。

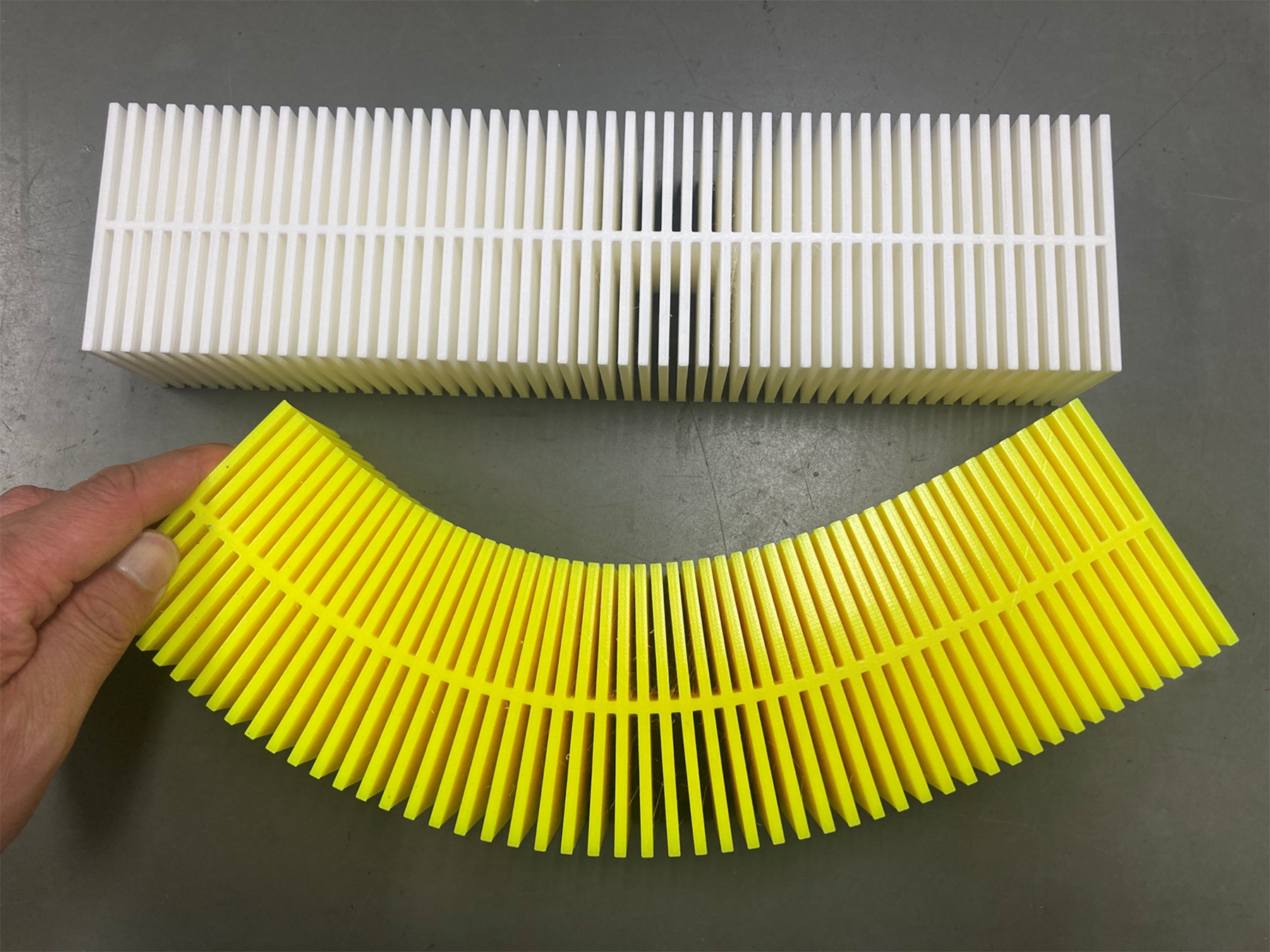

梁にモーメントが発生することで梁が曲がる、片側が伸びて反対側が縮まるというのはスポンジ状のものを曲げることはよく用いられています。ただし、模型からモーメントの正負の違いはわかっても、大小までを容易に判別することは難しいです。魚の骨のようなスリット状の模型を用いることにより、スリット間隔の変化がモーメントの大小で変わることがわかり、モーメントの大小を可視化することができます。

スリット入り梁の曲げ

スリット入り梁の曲げ

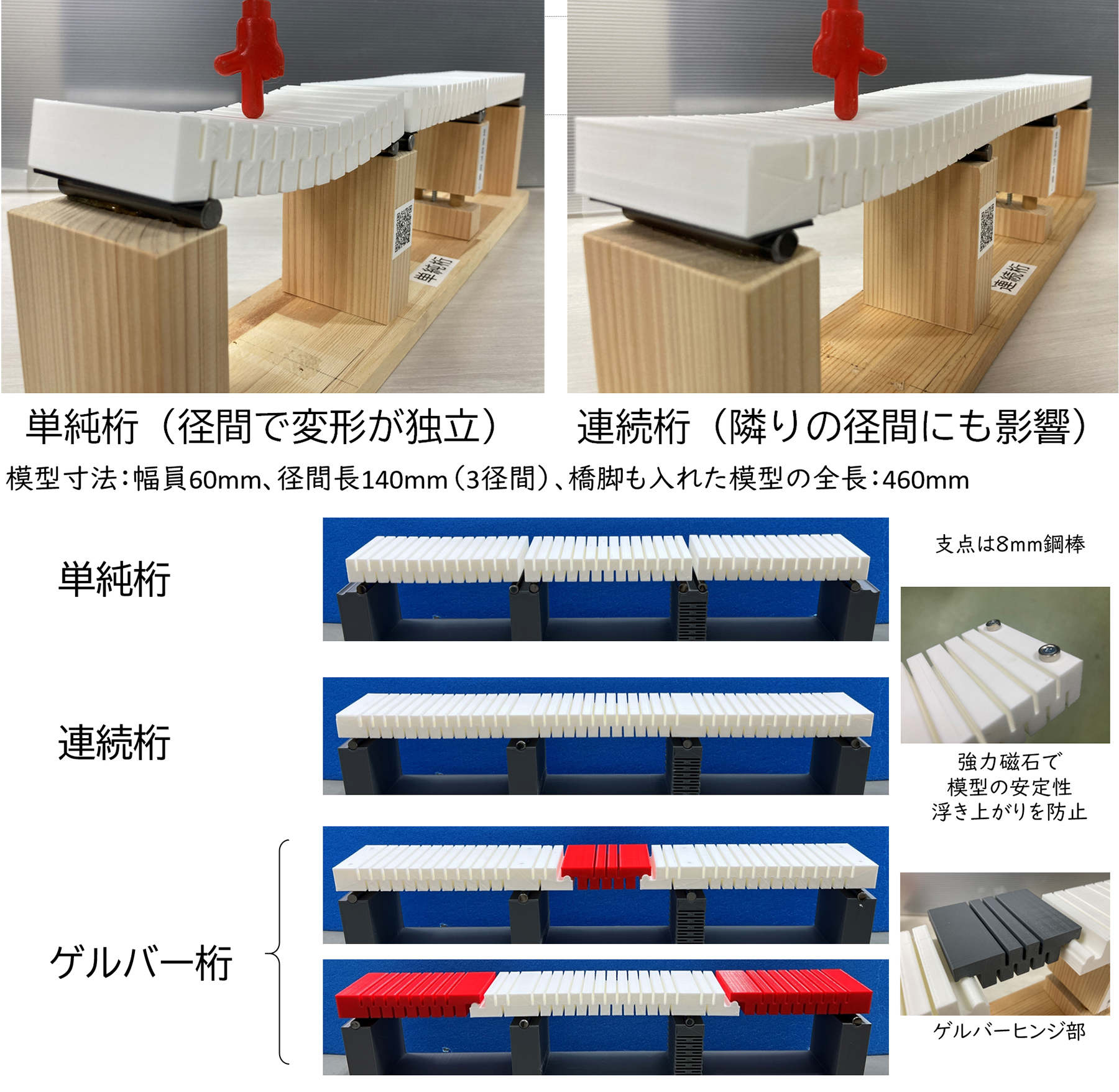

また、別の模型では、ともすれば暗記となりがちな単純桁・連続桁・ゲルバー桁のそれぞれの変形挙動を指で押して確かめることができます(連続桁以外は1部材の変形が他の桁に曲げ変形を生じさせない)。さらに、支点沈下の再現(静定構造では小さな支点移動では、桁に曲げ変形を生じさせない)、等を、スリット(ひび割れ)の開口挙動の視覚化を通じて、構造形式の違いを直感的に理解することが可能です。

模型による桁の理解(実際に触って曲げることが可能)

模型による桁の理解(実際に触って曲げることが可能)

リンク:

林和彦,長谷川雄基,松本将之,入江正樹,松山哲也:模型教材を用いた橋梁メンテナンス技術者教育の実践,令和6年度土木学会全国大会第79回年次学術講演会,CS1-27,2024.9

おわりに

橋梁点検基礎編の講習会では、香川高専近隣のRCゲルバー橋、ポストテンションPC橋、鋼プレートガーダー橋の3橋を選定し、現地に赴いて実際の構造物を対象とした点検実習を行っています。また校内では、RC構造を模擬した自作部材を用いて、打音点検、RCレーダー、テストハンマーによる非破壊試験を全員が体験できる実習も実施しています。これらの取り組みも本センターの活動の重要な一部ですが、紙幅の都合上、本稿での紹介は控え、あらためて別の機会に詳しく紹介させていただきたいと考えています。

香川高専社会基盤メンテナンス教育センターのキャッチフレーズには「橋を見守る・人を育てる」を採用しています。この言葉には、単に「点検技術者を育成する」というセンター本来の目的にとどまらず、地域の知の拠点として「社会インフラそのものを見守る」という視点、そして教育機関として「次世代を担う人材(学生や社会人)を地域とともに育てていく」という決意が込められています。

香川高専では、教材の開発、講習会の実施、地域課題解決に至るまで、多くのプロセスを地域と協働しながら進めてきました。こうした取り組みは、単なる知識や技術の伝達にとどまらず、「実践と共感」に根ざした学びの場を創出するものと考えています。今後も、地域に根ざしたメンテナンス教育の拠点としての役割を果たしながら、構造物と地域社会の持続的な未来を支える存在でありたいと願っています。

リンク:

香川高専社会基盤メンテナンス教育センター https://www.kagawa-nct.ac.jp/imec/

高専発、インフラメンテナンス人材育成・KOSEN-REIM(高専レイム)の挑戦 過去のバックナンバー

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら