まちづくり効果を高める橋梁デザイン

③鋼製排水溝をスタンダードに

橋の見ためを悪くする要素の代表格に、橋軸方向に沿って桁に外付けされる横引きの排水管があります。これは正直なところ、デザインの工夫で解決するのは難しく、まずは露出しない方法を考えるのが得策です。

維持管理的に見ても、排水管の漏水や雨がかりした排水管を伝った水が引き起こす桁本体の腐食、定期的な交換の必要性に加え、排水管内の目詰まりなど、外付けの排水管には多くの課題があるのではないでしょうか。

そこで、いつも提案するのは鋼製排水溝を用いることです。できる限り橋面で排水断面を確保し、理想的には橋台まで、難しくても橋脚までは橋面で流すようにします排水の縦引きについては、すでに多くの知見が蓄積されているので、いろいろと選ぶことができます2)。

橋脚を切り欠くといった方法もありますが、角形の排水管を用いて、固定するバンドの色にも気を配り、しっかり壁付けすれば、かなりきれいにおさめることが可能です。写真は太田川大橋3)の西側高架橋ですが、鋼製排水溝で橋脚まで橋面で流し、上記の方法で地面に流しています。

写真6:太田川大橋の西側高架橋の排水

都市内で歩行者が脇を通るような場所では、竹芝デッキ3)のように、桁内に引き込み、橋脚内を縦引きすると、とても美しく仕上がります。縦引き自体は目詰まりしにくいと思いますし、直射日光が当たらない分、排水管が長持ちする効果もあるのではないでしょうか。こちらも同じように橋脚位置までは、橋面で排水を流しています。

写真7:竹芝デッキ

ちなみに、土屋さんらによる、鋼製排水溝と横引き管のライフサイクルコストに関する研究4)を見ますと、初期コストは高いものの、ライフサイクルコストでは鋼製排水溝が優位になることが示されていて、経済的にも優位だと言えます。

横引き排水管をやめて、鋼製排水溝+縦引きをスタンダードにすると、日本の橋はかなり変わると思います。

④取り外し可能な吊金具をスタンダードに

小さい部材ではありますが、鋼橋の見た目に影響を与えるのが、吊金具です。せっかくの美しい鋼桁のラインが、この吊金具によって失われてしまいます。あれば便利なのはわかるのですが、使う頻度を考えると、やっぱり無くしたいです。

吊金具については、これまでもいろいろ検討されていて、目立たない位置に配置、形状や色彩の工夫、カーリングやアイボルトなど取り外し可能な金具と専用孔、橋梁点検車や移動検査車の活用などが挙げられています。

こうしたアイディアのなかでおすすめしたいのは、桁本体に穴を開け、通常はキャップをはめておき、塗装塗り替えなどの際に、カーリングやアイボルトなど取り外し可能な金具を設置する方法です。設置する手間はかかりますが、見た目も良くなり、固定式の吊金具のまわりの腐食を抑える効果も期待できます。

写真は多摩川スカイブリッジで、こちらは上記の方法が採用されていて、とてもすっきりしています。かなりわかりにくいと思いますが、ちょうど桁の真ん中あたりにキャップが写っています。ちなみに川崎側は現場溶接が用いられていて、路面には鋼製排水溝も採用されています。今回提案している内容を実現している橋の一つです。多摩川スカイブリッジでは、河川内橋脚の壁面にも、点検の際に使う特殊高所作業用のアンカー孔も事前に設けてあり、とても興味深いです。

写真8::東京側から見た多摩川スカイブリッジ

⑤橋脚上の検査路をなくすことをスタンダードに

近年、橋脚につけられた検査路を目にすることが多くなりました。とても気になるのは、橋脚から張り出したH鋼の上にH鋼を載せるなど、仮設的な構造になっている点です。丁寧に造られた本体のイメージを損ねるのに十分な破壊力があります。しかも、ある長さで製品化されているので、製品のピッチごとに柱が2本並ぶといった無駄な部材がついている場合もよく見かけます。

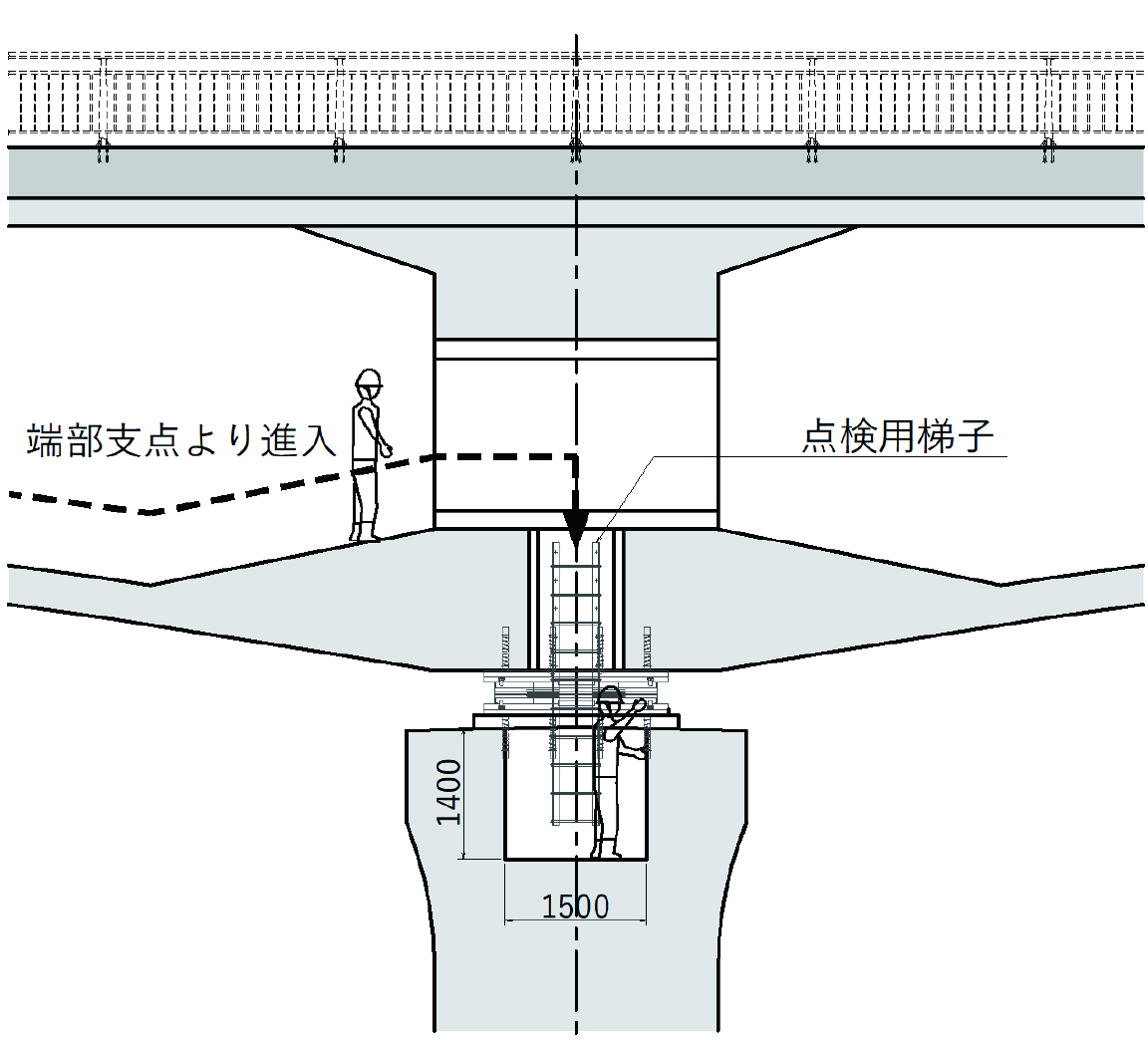

そうしたなかで、芳賀・宇都宮LRTの鬼怒川橋は、箱桁から橋座面の点検用の空間にはしごで入れるようにすることで、橋脚上に検査路を設けないようにしていて、とても美しくなっています。

写真9:芳賀・宇都宮LRTの鬼怒川橋(提供:パシフィックコンサルタンツ株式会社)

図1:芳賀・宇都宮LRTの鬼怒川橋における点検システム(提供:パシフィックコンサルタンツ株式会社)

この工夫が実現できているのは、設計段階から検査路のことを考え、それをなくすためにはどうすれば良いのかを考えているからです。橋梁付属物は後回しになりがちです。しかし付属物は、そのネーミング以上に橋の印象に大きく関わりますし、最初から考えておかないと後付けのものしか選べません。

本橋では、このほかにも設計の段階から考えたことで実現している工夫がいろいろと盛り込まれています。電気や通信設備などの添架物を橋面に設置したり、排水管を箱桁内に引き込み、端部の橋脚に集約して排水するなど、維持管理と景観の両立を実践していて、参考にしたい橋の一つです。

なお、維持管理と景観を両立する付属物については、土木学会編「鋼構造シリーズ38 鋼橋の維持管理性・景観を向上させる技術」5)に多くの事例が掲載されています。ぜひこちらもご覧ください。

おわりに

今回は、維持管理と景観の両立を目指すことをテーマに、特別な橋だけでなく、普通の橋のスタンダードにしたい5つのことについて書きました。まだ他にもありそうな気がしています。こういう方法もあるよなど、ぜひこちらまでお寄せください(niiアットマークkokushikan.ac.jp)。

次回は10月頃、海外の橋の紹介を予定しています。次回もまたご覧いただけると嬉しいです。

脚注・参考文献

1)藤野陽三,上田雅俊,延藤遵:鋼ボックス内部の腐食環境と防錆について, 構造工学論集, vol.36A, 1990.

2)土木学会デザイン賞2016最優秀賞「太田川大橋」

3)土木学会デザイン賞2023奨励賞「竹芝デッキ 港歩行者専用道第8号線」

https://design-prize.sakura.ne.jp/archives/result/2173

https://www.dd-con.co.jp/field/aesthetic-design/TakeshibaDeck.html

4)土屋嘉則,梅原郁弘,藤井裕士,白旗弘実,正田隆郎:既設橋梁における鋼製排水溝を用いた排水構造の提案とライフサイクルコスト評価,土木学会年次学術講演, Vol.71, 2016.

5)土木学会鋼構造委員会:鋼構造シリーズ38 鋼橋の維持管理性・景観を向上させる技術,土木学会,2023.

.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら