新しい時代のインフラ・マネジメント考

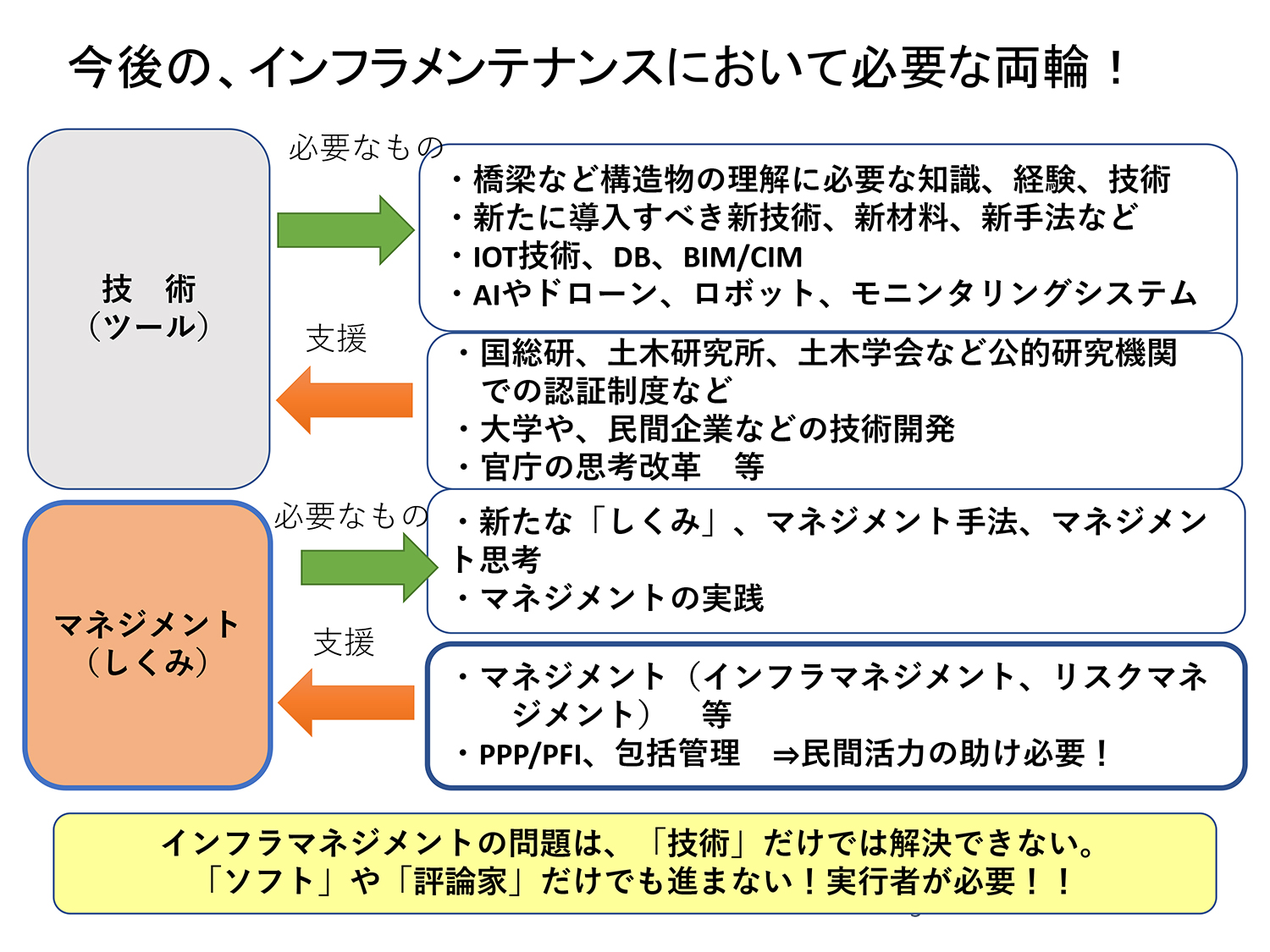

3.新技術導入のマネジメント

官側は、本当に何が必要なのか?の判断ができなければ無駄なことをやっていく。業者の言われるがままに採用していけば、何の効果も出ない。課題の、本質を考え、どういう方法があるか?それは有効なのか?判断できる技術力と、情報源を持つことが重要である。最近よく相談を受けるが、根本がしっかりしているところは問題ない。しかしそうでないところは、考えを改めないと、無駄なことをしていく。営業努力も必要である。

結局は、新技術をどのように活用していくかという、マネジメントが必要である。言われたから止み国やっても意味はない。自分の自治体の状況を把握して何が課題か?それを解決するためにはどうしたらよいかを考えて、どういう物が今後本当に必要なのか?を考えて決めなければならない。これは、当たり前の話なのだが「新技術」と言われた瞬間に考えなくなってしまう。

そして導入し、やってみたらその評価を忘れないことである。無評価というのは非常に良くない。ぜひとも今後につなげてほしい。改良点があるのかないのか?何が良くないのか?示すことだけでも十分価値がある。また、それを発信することで、他の自治体などの参考になる。

成功事例だけではなくできれば、失敗事例、「金は高かったが効果がない。」などのネガティブキャンペーンも逆に社会的には有効である。

4.「点検はやってました」では守れない

これまでの、「造る時代」では、1件、1件の対応が主体であった。しかし監理する時代は、監理しているだけの全体多数を一気に視ていかねばならない。これがこれまでとは、大きな違いである。財政的にも技術的にも、単体の対応では追い付かなくなる。マネジメント力が必要になってくる。

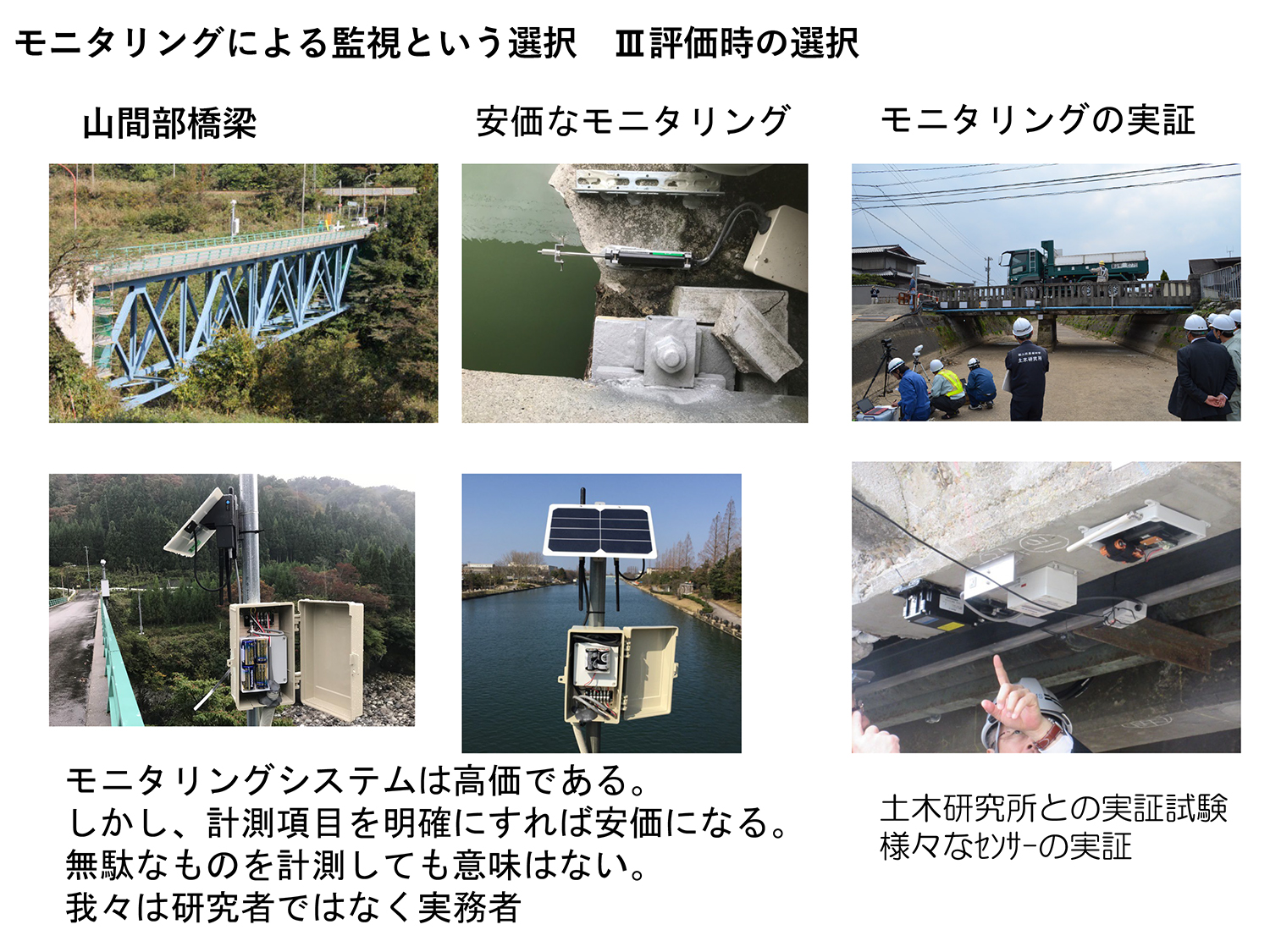

社会インフラの点検の結果判定が悪い物(Ⅲ評価)は、早急に補修をしなければならないことになっている。しかし、この補修という行為において予想外のコストがかかるのがわかっている。現在多くの自治体では、補修スピードが遅れている。この、補修材料や、補修工法の情報もあまりなく、経験も実績も少ない状況で、どうしたらよいのかという判断が非常に困難である。補修材料として、どういう物を使用していけばよいのかすら、わかっていないのが実情である。

この、補修材料などの技術開発も、欧米に比べ遅れている。本来、この補修技術が維持管理の本丸であるが、補修・補強の技術の議論も足りないのである。ここがおそらく、今後の大きな課題となる。補修を行って終わりなのではない。公共物として、ある程度の耐久性を保たなければならない。実際に、安易に材料や工法を選定し、補修しても短期間で補修効果がなくなる、「再劣化」と言われる状況が起きている。これも、当初は「存在しない」ということを言われたていたが、私は嫌われても、さんざん伝えてきた。その結果、最近になってやっと認めていただけている。多くの方々は、補修補強さえすれば、元の状況に戻ると考えているがそうではない。それは、多くのセミナーや論文で示される、「劣化曲線」を見るとよくわかる、ありえない理想形であり、本来はこうはならないミスリードの典型である。本来もっと議論が必要な箇所である。

こういった「維持管理の実態の理解」が本来重要なのである。

ひび割れ注入などの、技術はどちらかというと対処療法である。それをいつまで続けるのか? みなさん、お金あるなあ? と思ってしまう。そんなことよりももっと根本的なものはないのか? 問題は維持管理なので、もともとの出来が重要な問題である。構造物を精度よく構築し、監理していくことが本来の目的である。できの悪いものを、どれだけいじくっても、良くはならない。維持管理をもっと体系的に見直すことも重要ではないだろうか?

そして、撤去技術である。撤去するための費用がバカにならない現状があるので、この技術も革新が必要である。

「点検はしてました」では責任逃れである。駄目なものは早期に判断する必要がある。いつまでもいじっていても将来は無い。その判断を正確に促すためにも、非破壊検査技術などの見えないものを診る技術が重要となってくるのだが、これらの技術は限界がある。意外と技術は進んでいない。

5.まとめ

「はじめに」を見て、今回は「群マネ」と思ったであろうが、そうはいかない。まだ、検討途中であるからである。しかし考え方はごくごく当たり前の話。また次の機械にでも書く。しかし、マネジメントが理解できないと理解できない。

実は新技術もそうだ、そもそもが、インフラを管理するだけではなく、設計時からマネジメントが重要なのだ。設計条件を決める際には様々な外力を想定しなければならない。これもマネジメント。設計条件も同様である。そして本来もっと正確に出すべきだが現在はほとんどできていないLCCの検討。物を作り管理するには必須の事柄である。

マネジメントを考える際に一番先に重要なのは「標準化」である。この思考がなければマネジメントは難しい。かつて、「土木構造物標準設計」を否定して、なくしてしまった人たちに果たしてマネジメントが理解できるか? 標準化は、システム開発でも重要であるが、おそらくそれも理解できないであろう。日本軍が兵站に苦労し、戦争で苦労したのも標準化を軽視したからである。ボルトや、弾丸の標準化ができていなかった。常時と兵時は違うが、合理的な考えは同じはずだ。

マネジメントを考えるときに新技術の導入は必須となる。そのまま使えなくても工夫して使用することも必要なのだが、いったい、どれだけの方が理解できるだろうか? 偉そうなことを言っているようだが、40年以上の実務経験で感じたことである。みなさんの苦労や労力をできるだけ緩和したいから、話しているだけ。拒否する方々は拒否すればよいのである。

維持管理は、技術よりも、「しくみ」のほうが重要ではないかと最近思っている。技術は、合うもの使えるものを探せばよい、しかし、「しくみ」は考えていかなければならず、それが、重要であると考えるようになった。どうしても技術屋は「技術、技術・・・」となってしまいがちであるが、良いものがなければ使えない。現存するもので対処しなければならない。

(次回は10月16日に掲載予定です)

.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら