高専発、インフラメンテナンス人材育成・KOSEN-REIM(高専レイム)の挑戦

第13回 「西川和廣賞」の創設への想いと第1回授賞式の報告、第2回候補案件の募集

技術開発部門

《技術開発部門》

受賞者:福井県工業技術センター建設技術研究部 林 泰正

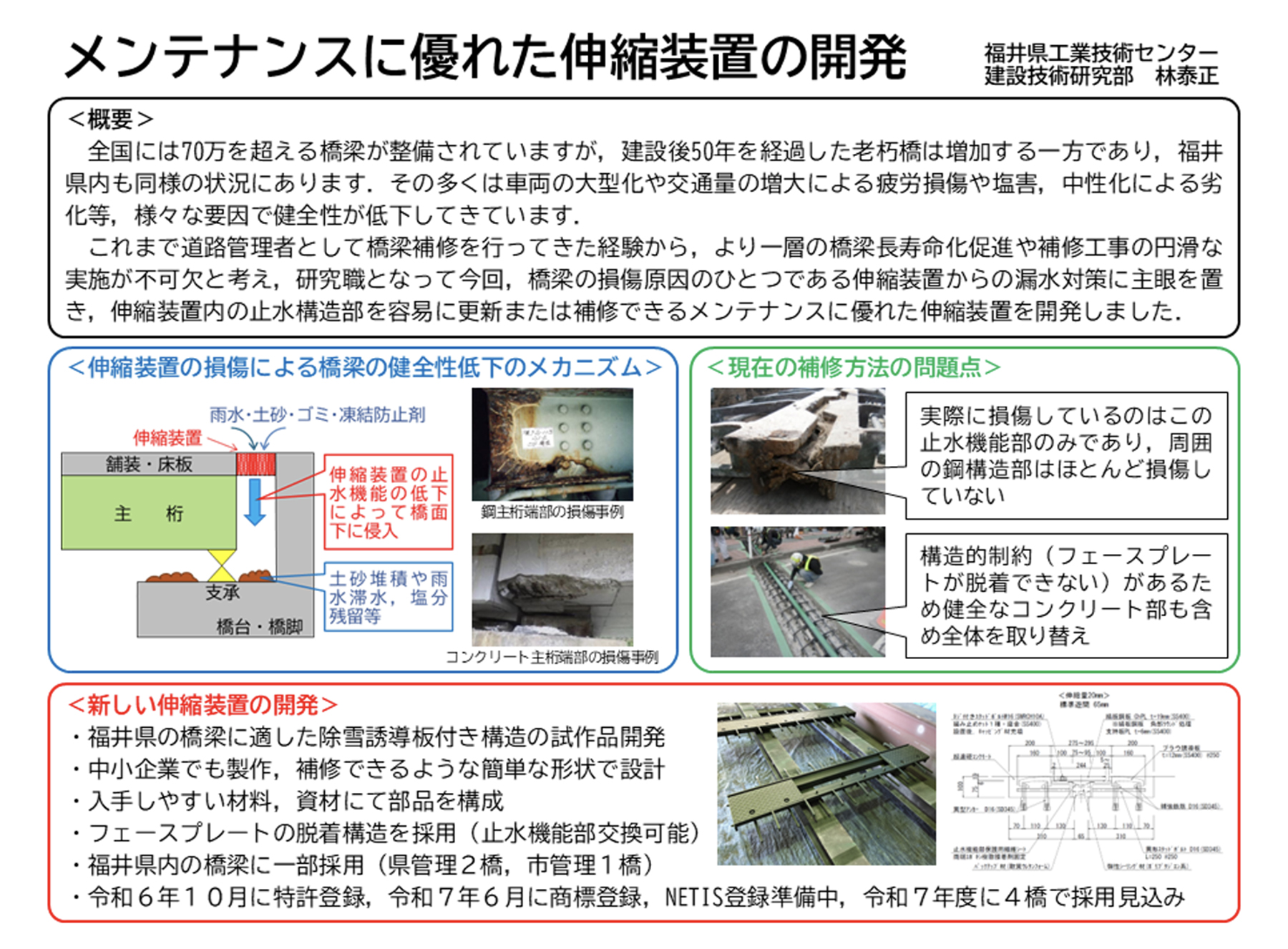

名称:メンテナンスに優れた伸縮装置の開発

概要:橋梁の桁端部は、止水機能の低下に伴って漏水し、橋台に土砂堆積や雨水の滞水等が発生する。これが、桁端部の損傷や支承の機能低下を招いている。伸縮装置は、一般的には専門業者によって開発されるが、福井県⼯業技術センターの林 泰正氏は、道路管理者の立場で自らの業務上の経験に基づいてメンテナンスに優れた伸縮装置の開発を行い、特許を取得した。また、実際に供用されている地元の橋梁にも開発した伸縮装置が採用された。

参考URL:

https://www.zenkenfukui.jp/report/2024/pdf/center.pdf

図3 技術開発部門の受賞内容(福井県工業技術センター建設技術研究部 林泰正氏)

図3 技術開発部門の受賞内容(福井県工業技術センター建設技術研究部 林泰正氏)

受賞者の声:

本日は栄えある第1回の賞を受賞させていただきまして、本当にありがとうございます。この研究開発に協力していただきました関係者の皆様、また私の研究に協力してくれた上司、並びに研究に没頭する自分を支えてくれる家族に感謝したいと思います。簡単に今回の開発した内容について説明します。私は学生の頃から地元の建設業でアルバイトしていました。16歳の時から型枠を組んで、鉄筋を組んでコンクリートを打設してということもやってきました。入庁した時から新しいものを作るというのがスタートラインでしたが、15年ほど前から補修、長寿命化にシフトしてきた中で、特に橋梁補修に重きを置いて現場に従事してきました。中でも特に伸縮装置の取り換えを多く取り組んできましたが、コンクリートをはつって伸縮装置を取り換えるたびにマイクロクラックが入り、コンクリートガラが橋座面に落ち、補修手順もわからない発注者が不適切な仕事をすると橋梁が再劣化するということに非常に疑問を感じてきました。今回コンクリートをはつるという行為を減らして、水漏れを即時に止めるような簡単な構造にしてやりたいと、そういうことをローカルに発信しようと、今回の研究開発に取り組みました。ベースプレートを脱着式にして、昔のメタルスライドのように、止水機能部だけを取り換えることが可能な構造にして、すでに県内で3橋に実装させていただいています。本年も1橋契約しており、ほかにも3橋ほど採用という話をいただいています。

今後もKOSEN-REIMの取り組んでいることに微力ながらも貢献させていただき、社会インフラの長寿命化に貢献できるよう研究を続けてまいりたいと考えております。

福井県工業技術センター 建設技術研究部 林 泰正

写真3 受賞した福井県工業技術センター建設技術研究部の林泰正氏(左)

写真3 受賞した福井県工業技術センター建設技術研究部の林泰正氏(左)

人材育成部門

《人材育成部門》

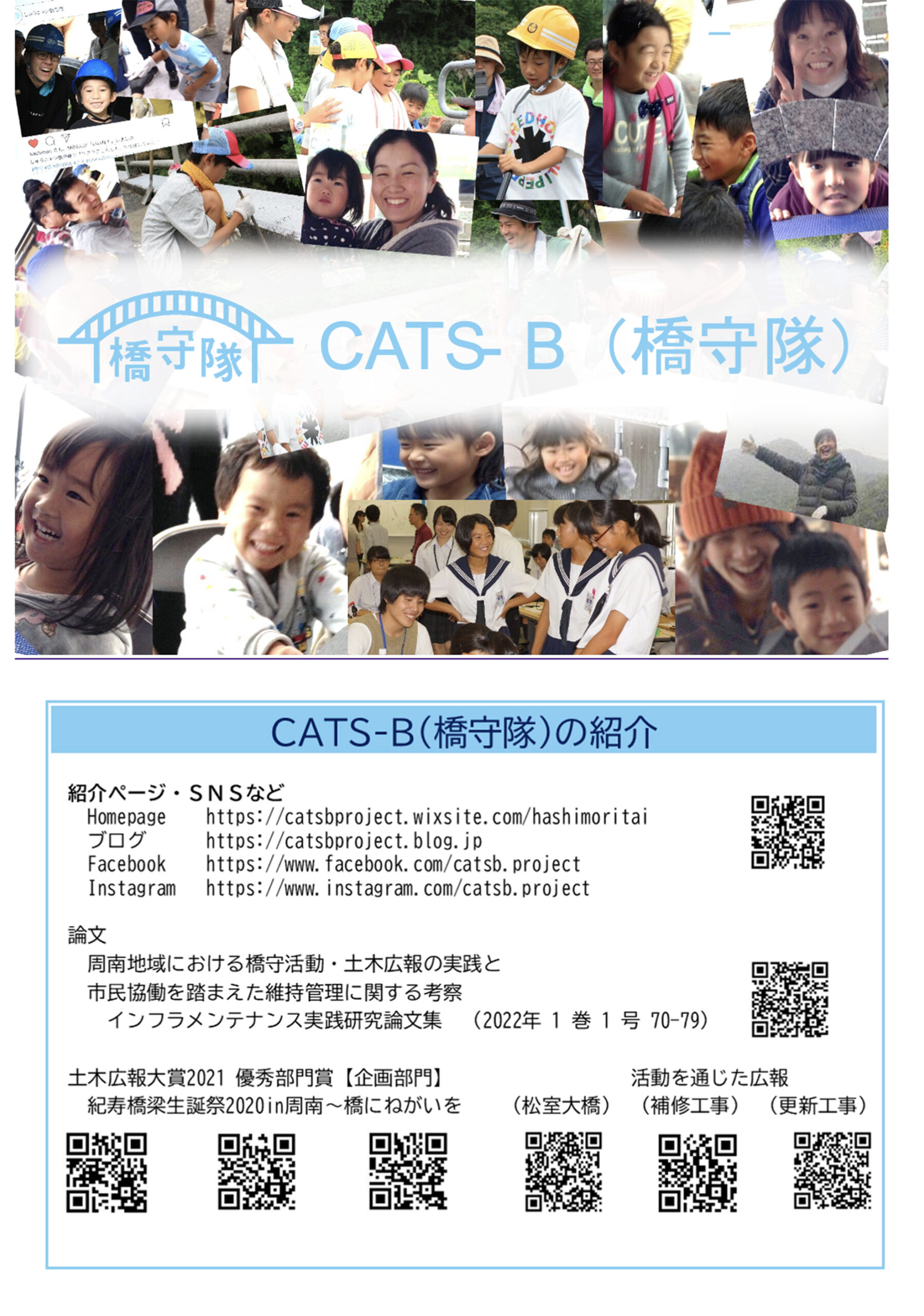

受賞者:CATS-B(橋守隊)

名称:協働によるインフラメンテナンス活動の実践と担い手候補の発掘

概要:橋を主なフィールドとして、「楽しみながら」市⺠レベルのインフラメンテナンスを実践することで、土木インフラの大切さを共有するための活動を 10 年間行っている。⼭⼝県周南市を拠点に、産官学⺠が協働して、橋の清掃、橋やインフラに親しむイベント、広報活動など手作りで幅広く活動を行っており、すでにインフラメンテナンス大賞や土木広報大賞も受賞している。ここでは、活動を通じてインフラに興味を持った小中学生らが、自身の将来の選択肢として徳⼭⾼専をはじめとする土木系学科へ進学する例が数多くみられることから、次世代育成に貢献していることを特に取り上げた。

参考URL:

https://catsbproject.wixsite.com/hashimoritai

図4 人材育成部門の受賞内容(CATS-B(橋守隊))

図4 人材育成部門の受賞内容(CATS-B(橋守隊))

受賞者の声:

先ずは、記念すべき第1回の賞を受賞させていただき、ありがとうございます。私たちの活動は、2015年の8月4日、橋の日から活動を開始し、いつでもだれでも簡単に取り組める市民レベルのインフラメンテナンスと活動を通じた広報を「楽しみながら」丸10年続けています。節目となる時期にこのような賞をいただけることを光栄に思っております。

活動の詳細は配られている資料のQRコードから観ていただけたらと思いますが、私たちの活動のターゲットは子供たちです。インフラのことを知らない子供たちに興味を持ってもらうことで、次世代の担い手候補を発掘したいと思っており、子供が興味をもてば、周りの大人たちにも知ってもらうことができるという発想です。社会に出れば、組織が若手を育てるのは当たり前、

学校は学生を育てるのが当たり前ですが、知らない・興味ない業界であれば、そもそもそこまで来てくれません。私たちは、そこに注目して活動してきました。

実際に、初回の活動に参加してくれた普通高校の生徒さんが社会で土木業界で活躍している事例や、小さいころから参加してくれた子供が徳山高専に進んで学んでいる事例もでてきています。私たちの活動であと橋が何年長持ちするとか、何人の技術者が誕生するとは言えませんが、ある橋が寿命を迎えたり、何人かの技術者がうまれた時、その一部は私たちの活動の成果であると胸を張って言えると思っています。

また、写真スライド(図4上)を見ていただくと分かるように、皆さん楽しそうに活動しています。一見、暗い・マイナスイメージのあるインフラメンテナンスですが、「楽しんで」活動することにより、思い出となり、経験となり、憧れとなります。

私たちは、自分たちの団体を大きくしようとは考えていません。この活動を知った皆さんが、それぞれの地域で身の丈や風土にあった形で実践しながら小さな活動がたくさん広がっていくことが大事だと思っています。

CATS-B(橋守隊) 今井 努

写真4 受賞したCATS-B(橋守隊)の今井努氏(左)

写真4 受賞したCATS-B(橋守隊)の今井努氏(左)

第2回候補募集

2026年度のKOSEN-REIMフォーラムで表彰を予定している第2回の西川和廣賞について、2026年2月末日まで候補を募集しています。皆様からの応募もしくは情報提供をお待ちしております。推薦資格をお持ちでない一般の方でも、世に出したい「名もなき貢献者」が身近におられましたら、KOSEN-REIM財団の会員・理事・顧問もしくは事務局に相談してみてください。

https://www.kosen-reim.or.jp/

【補足情報】

西川和廣:

1994年土木学会論文集に招待論文「道路橋の寿命と維持管理」を発表、戦後の高度経済成長時代に急速に整備された我が国の道路橋が将来一斉に寿命を迎え、更新が追い付かなくなることに気づいていち早く警鐘を鳴らし、予防保全による長寿命化が必要不可欠であることについて提唱したことで知られる。

1990年代の10年間、旧建設省土木研究所橋梁研究室長として橋の維持管理に関する研究を進める傍ら、現在の道路橋点検士制度に連なる道路橋点検技術者研修の立ち上げに寄与している。また、国土交通省退官後においても(一財)橋梁調査会において70人の診断員の教育を手がけ、その経験を踏まえ(国研)土木研究所構造物メンテナンス研究センターにて診断AIシステムを構築するなど、インフラメンテナンスへの関与を継続している。

2009年国土交通省国土技術政策総合研究所長、2012年一般財団法人橋梁調査会専務理事、2017年国立研究開発法人土木研究所理事長を歴任、2007年には土木学会鋼構造委員長を務めている。平成29年には「道路橋長寿命化の提唱とその実現のための技術開発および点検・診断技術の普及への貢献」に対して土木学会田中賞業績部門を受賞、令和5年秋の叙勲で瑞宝中綬賞を受賞している。

2023年より一般財団法人高専インフラメンテナンス人材育成推進機構理事長

.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら