高専発、インフラメンテナンス人材育成・KOSEN-REIM(高専レイム)の挑戦

出題者自身が関わった橋梁による補修・補強の立案演習

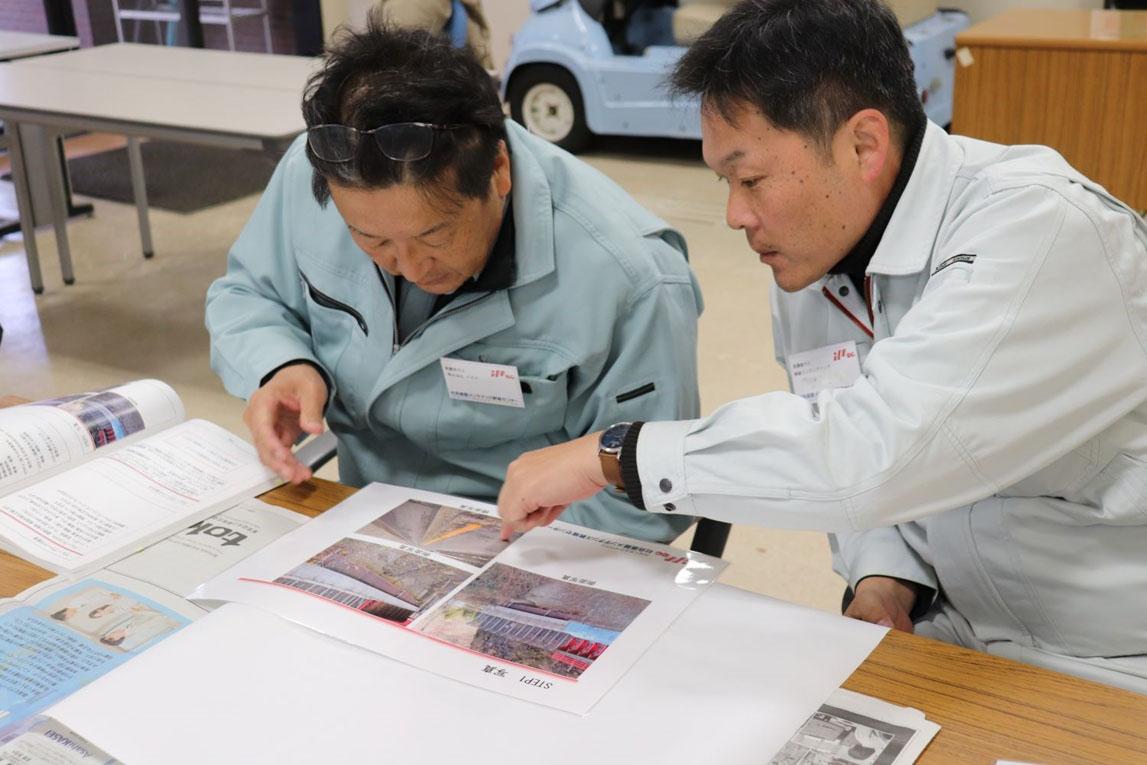

「橋梁長寿命化対策」では、補修・補強方針の立案演習のグループワークも行っています。これは舞鶴高専iMecの「基礎編(橋梁点検)」で行われている「維持管理演習」の手法を踏襲したもので、段階的に数少ない情報(例えば全景写真1枚)から徐々に情報を増やしていく中で、橋梁の立地条件、橋梁諸元、生じうる変状などを推定し、どのような補修・補強を行うかの方針を立てて発表するものです。演習には絶対的な正解はない、と断ったうえで進行しますが、出題者自身がその橋の調査および補修・補強に関わった身であるため、最後にタネあかしとして出題者の採用した補修・補強方法が紹介されます。どのような理由でその工法を採用したのか、とか、実際にやってみるとあまり…といった実務者ならではの話も聞けます。このような補修・補強演習をコンクリート橋と鋼橋について1回ずつ行います(写真-4)。受講者の経験の差によって、教科書に出てくる補修・補強工法を全部挙げる組や、この橋の規模ならこの程度だよね、と絞り込んでくる組がありますが、それぞれの発表を聴いて質疑応答を行うことで、様々な考え方を知ることができます(写真-5)。

写真-4 写真を見ながら変状を推定し、補修・補強を提案

写真-5 補修・補強方針の発表と質疑応答

実物に触れて学ぶ「舗装と防水層」

舗装と防水層の科目では、床版を守るための舗装と防水層の役割に注目し、実物教材に触れる実習を中心とした講習を2日目の午後の時間を使って行います。様々なアスファルト混合物の断面、混合物の材料配合、温度によるアスファルトの性状の違いなどを、ニチレキ株式会社の技術者から紹介いただきます。ここでも、温度を合わせたアスファルトの試験片を受講生が実際に引っ張ってみたり、床版を模した平板に防水材を塗ってみたりします(写真-6)。また床版のドレンパイプなども実物を触りながらその機能を学びます。

写真-6 「舗装と防水層」実習状況

学修到達度確認試験で知識の習得度をチェック

最後に択一式の学修到達度確認試験で、知識の習得度をチェックします。資格に直接かかわる試験ではないので、合否判定はありませんが、講座の内容がどれだけ身に付いたか、セルフチェックとして活用してもらいます。

まとめ

専門特修講座「橋梁長寿命化対策」では、橋梁診断技術者が身に付けるべき補修・補強の知識と技術を、実物教材による実習と、講師自身が調査および補修・補強に携わった事例を用いたグループワークによって学修します。点検・調査を主たる業務とする受講生には、補修工法の概要と選定のポイントを、施工を主たる業務とする受講生には、施工品質の大切さを、それぞれ実感していただけます。今後実務において直面するであろう様々な課題に対し、本講座で学んだことが解決の糸口の一つになれば幸いです。

なお本講座を含む専門特修講座は、必ずしも橋梁診断技術者を目指す人だけのものではなく、ステップアップを目指すあらゆるインフラ技術者に学んでいただけます。今のところ舞鶴高専のみでの開講ですが、興味ある講座があれば気軽に問い合わせてみてください。

舞鶴高専e+iMec講習会カリキュラム

https://www.maizuru-ct.ac.jp/imec/curriculum.html

KOSEN-REIM財団

https:///www.kosen-reim.or.jp/

高専発・インフラメンテナンス人材育成、KOSEN-REIM(高専レイム)の挑戦

バックナンバー

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら