まちづくり効果を高める橋梁デザイン

維持管理と景観を両立する橋(渡河区間)

次は渡河部を見てみましょう。こちらは、1箱桁で鋼床版となっています(写真7)。

写真7:渡河区間の眺め

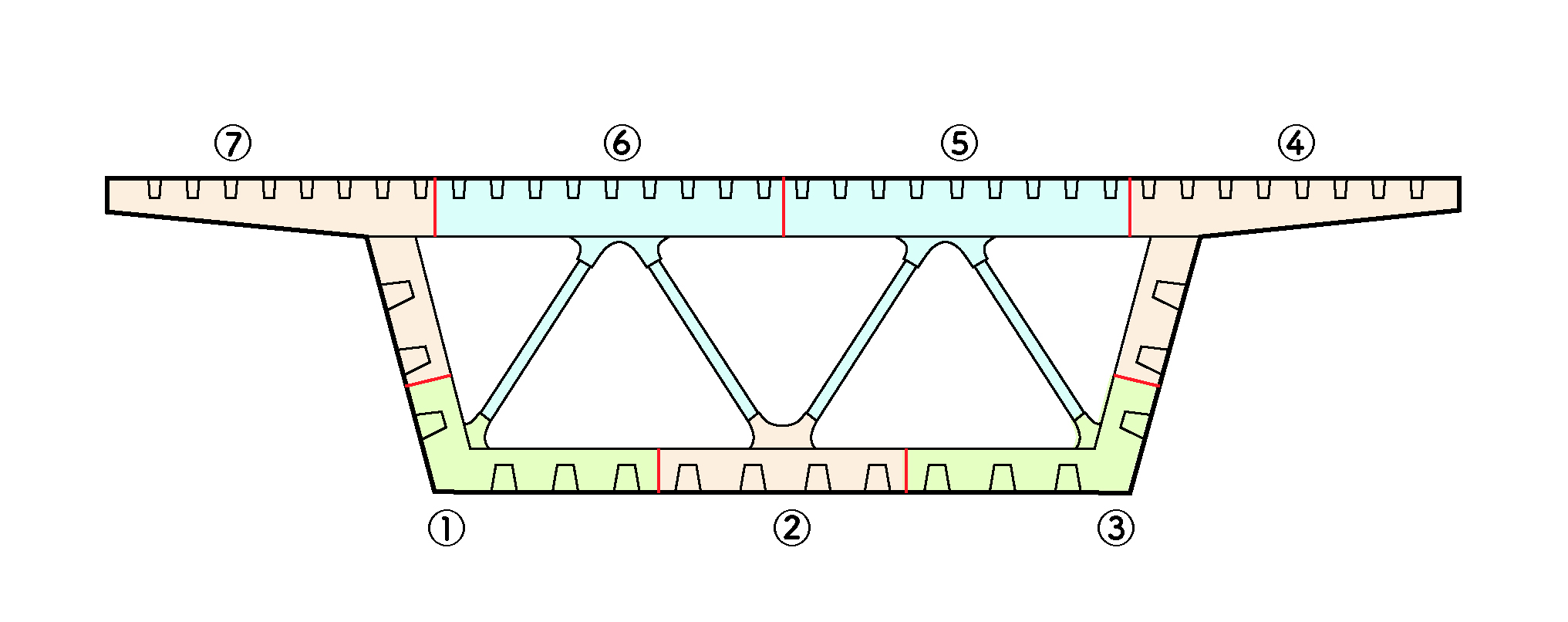

上部工の断面は、7つの部材を現場で溶接して製作しています。図1のように、下フランジの一部(中央)、下フランジの一部+ウェブ(下半分)が2つ、ウェブ(上半分)+張り出しが2つ、上フランジの中央部が2つの合計7つの部材です。施工では、まず下フランジの一部(中央)、下フランジの一部+ウェブ(下半分)の2つを施工し、その後、残りを組み立てていくようです。施工のわかりやすい動画をリンクします。(https://www.schiersteinerbruecke.de/bauablauf/)

断面写真を掲載できないのが残念ですが、ウェブにもU型の縦リブが設けられていて、箱内部は前面にU型の縦リブがついています。箱桁内部はトラス構造を採用していてすっきりしています(多摩川スカイブリッジと同じです)。内部の様子が掲載されたスウェコのHPをリンクしますのでぜひご覧ください(https://www.sweco-gmbh.de/showroom/schiersteiner-bruecke/)。桁内の移動もしやすそうです。

図1:箱断面のイメージ(筆者作成)

写真7をもう一度ご覧いただくと、橋脚位置の下フランジに穴が空いているのがわかると思います。河川内橋脚の天端には人が入るための窪みが設けられていて、上部工の検査路から進入し、支承を検査することができます(これは前回紹介した鬼怒川橋と同じ仕組みです)。

また、橋脚には自然石が貼られています。上流側の架け替えで2つの橋脚を再利用していて、それに意匠を合わせたものになっています。 こうして見ていくと、やはり維持管理と景観は両立できそうですよね。ちなみに上記の維持管理のアイディアは、コンペの段階で提案されたもので、選定理由の一つになっています。維持管理と景観を両立させるためには、計画の段階からきちんと考えておくことの重要性をあらためて感じます。

架け替えに伴って実施されたライン川の自然再生

橋の架け替えに伴う自然環境の補償措置として、20kmほど下流にあるガイゼンハイム(Geisenheim)付近のライン川の堤防を部分的に壊し、ライン川の旧河道を掘削することで氾濫原に戻す取り組みが行われています。現地の視察ができなかったので、Googleマップのリンクを添付します(https://maps.app.goo.gl/UfgMk3a2XWTUtee26)。

現在、ヨーロッパでは、気候変動による洪水の激化に対応するために、河道の再蛇行化や氾濫原の確保に積極的に取り組んでいますので、その一環なのだと思います。

いずれにしましても新しく土木構造物を建設する際に、周辺の環境の回復をセットにするのは良い取り組みではないでしょうか。とくに、ヨーロッパでは、生態系の回復、洪水リスクの減少、レクリエーション空間の創出をセットに自然再生に取り組む事例が多く、日本でもぜひ参照したいです。

2.エーダー橋(Ederbrücken)

二つ目に紹介したいのは、ドイツ・ヘッセン州のフランケンベルクに架けられた3つの木橋です。こちらは、2025年度のドイツ橋梁建設賞の歩行者・自転車用橋部門の優秀賞を受賞しています。また2023年度のドイツ木造建築賞のベスト20に入っています。

なぜ歩行者・自転車用の橋を3つも架けることになったのかといいますと、フランケンベルク市が、都市再生の一環として、市内部をネットワーク化する自転車道を計画したことによります。自転車道が、市の中心部を流れるエーダー川を横断する橋をいずれも木橋で架けることにしたのです。

ドイツやスイスの新しい歩道橋を見ると、都市再生の一環として歩行者・自転車用の橋が必要になって架橋される事例が多いと感じます。日本でも様々な地域で都市再生への取り組みが始まっています。ぜひこの機会を捉えて、日本でも魅力的な歩道橋を増やしたいですね。

さてヨーロッパでも、カーボンニュートラルの流れのなかで木材への注目が高まっています。みなさまご存知のように、木材は、火と水には弱いものの、引張力にも圧縮力にもバランスよく強い材料です。3つの橋は、いずれも同じ構造をしていますので、ここでは曲線橋で最も長い橋を紹介します。

エーダードルフ橋(Ederdolfbrücke Frankenberg)

エーダードルフ橋は、3径間連続の木橋で、橋長95m、最大支間47.5m、幅員4mです(写真8)。竣工は2022年です。木の集成材をブロック状に接着した桁(木材ブロック桁)が主構造で、その上にプレキャストの薄いRCスラブが配置されています。スラブの表面には、砂利をエポキシ樹脂で固めた舗装が施されています。

木材ブロック桁は、曲線加工した集成材を接着するため、平面的にも縦断的にも曲線をつけることが可能です。エーダードルフ橋の正確な曲線半径はわからないのですが、地図上で計測すると、65m程度ではないかと思われます。写真8をご覧いただくとわかるように、きれいなラインです。

写真8:エーダードルフ橋

主桁は、正確には2本の木材ブロック桁で構成されており、両者は鋼部材で橋軸直角方向に緊結されています。また曲線橋のため、変位を制限する装置が橋脚に設けられています。

写真9:エーダードルフ橋の桁裏

雨がかりを防ぐ工夫

主桁への雨がかりを避けるための工夫もしっかりおこなわれています。ひとつめは断面形状で、床版端部から内側に30度入ったラインを侵さないように木材ブロック桁の形状が調整されています(写真10)。もうひとつが、プレキャストのRCスラブの継ぎ目からの漏水防止です。継ぎ目と主桁の間を見ると、小さな樋が設けられていて、舗装から浸透してしまった水が主桁にかからないようになっています。

また、写真10を見ると、中央径間に継ぎ目が2箇所あります。3分割して架設しているようです。ちなみに主桁に使用した集成材は265立方メートルとありますので、比重0.5とすると全長95mで140トン程度、3分割すると50トンクレーンで架設可能できることになります。

写真10:エーダードルフ橋の側面、プレキャストのRCスラブの継ぎ目全てに樋がついている

気になる耐用年数は?

ここまでお読みいただいて、気になるのは耐用年数ではないでしょうか。そこでドイツの耐用年数評価の基礎として用いられている連邦運輸・建築・都市開発省による「償還額計算条例 – ABBV」2)を見てみましょう。

この資料には、橋梁の形式ごとに耐用年数と維持費の目安が記されています。これを見ると、雨がかりしない木橋の耐用年数は 60 年で、年間維持費は建設総額の 2% と記されています。年間の維持費はそれなりにかかりますが、RC橋とPC橋の耐用年数は70年と記されていますので、木橋は健闘しているといえるのではないでしょうか。ちなみに鋼橋は100年で、年間維持費は建設総額の 1.5%となっています。

ドイツ橋梁建設賞で評価された自然再生

ドイツ橋梁建設賞の審査員コメントには、木橋本体に加え、架橋により環境を保全しながら地域内の移動を可能にしたこと、小川の再生や洪水の対策による生物多様性の保全により自然環境への影響を相殺したことが評価されています。シーアシュタイン・ライン橋でも同様の審査員コメントがあり、ドイツにおける橋の評価は、橋単体だけではなく、架橋によるまちづくりの効果や、橋をとりまく環境への配慮を含めたトータルな視点での評価になっていることに気付かされます。

3.デュッセルドルフの斜張橋群

最後に紹介するのは、みなさんご存知のデュッセルドルフの斜張橋ファミリーです。世界最初の長大斜張橋で、上流から順に、テオドール・ホイス橋、オーバーカッセル橋、ラインクニー橋と並びます。1952年の計画当初から3橋セットで構想され、当時のデュッセルドルフ市都市計画局長だった建築家F.タムス氏のハープ型の斜張橋で揃えるアイディアが実施計画として採用されたようです3)。

3つのなかで最も古いのは、1957年に竣工したテオドール・ホイス橋で、設計はフリッツ・レオンハルト先生です。続いて、1969年にラインクニー橋が竣工します。こちらもフリッツ・レオンハルト先生による設計です。そして最後が、1976年のオーバーカッセル橋。設計は、ハンス・グラスル氏(Mr. Hans Grassl)です。

グラスルさんは、興味深い橋を多く手がけている土木エンジニアリング事務所グラスル(Ingenieurbüro GRASSL GmbH)の創設者です。会社のHPには、「橋を架けることは高度な芸術です!それは至高の学問です!」というグラスルさんの言葉が紹介されています。ちなみに、テオドール・ホイス橋や、同じくデュッセルドルフのフレーエ橋にも関わっていて、前回紹介したレーゲンスブルクのニーベルンゲン橋もこの会社の設計です。(関心のある方はぜひ会社のHPをご覧ください https://www.grassl-ing.de/home.html)

写真11 ラインクニー橋(手前)とオーバーカッセル橋(奥)

写真12 テオドール・ホイス橋

写真13 ラインクニー橋

道路線形の美しさを引き出すランプ橋

3つの斜張橋はすでにさまざまなところで紹介されていますので、ここではランプ橋に注目したいと思います。会社に入った頃、先輩たちに桁裏をよく見るようにと言われました。それ以来、必ず桁裏を確認する癖がつきました。構造もよくわかりますし、設計者の力量が桁裏にはあらわれる気がします。

写真14・15はラインクニー橋の本線とランプ部です。真ん中が本線で、両脇がオンランプとオフランプとなっています。全て同じ構造形式で、同じ桁高で、張り出し幅も同じです。橋脚も図面を確認していませんが、見た目には同じ太さに感じます。3つの橋が合流する付近は、張り出しのラインを曲線で受けて、床版を一体化しています。

すごくきちんとしていますよね。奇抜ではなく、オーソドックス。隅々まで気配りの行き届いたデザイン、まさに土木エンジニアが参照すべき事例だと思います。こういう橋を増やしていきたいです。

ちなみに写真を撮り損ねてしまったのですが、斜張橋の桁高と、コンクリート橋の桁断面は倍以上違います。掛け違い部の橋脚に裾隠しを設けることで桁の見えがかりの縁を切った上で、地覆だけは揃えることで、違和感なく収められています。連続性を確保するために無理やり桁高や張り出し幅を揃えないという意味でも良いお手本です。

写真14 ラインクニー橋右岸のランプ橋、道路線形の美しさを再認識させてくれる

写真15 ラインクニー橋右岸のランプ橋

ヒューマンスケールなランプ橋

今度は左岸側です。こちらには歩道のランプ橋があります。桁高のすり付けや、本線とランプの地覆の連続など、こちらもきちんとしています。本線とランプ部は構造的にも一体型になっているのですが、地震がないことと、ランプ部が円形の線形と細い柱で構成されていることで成立しているのでしょうか。

いずれにしても、ライン川を渡る斜張橋と歩道橋、スケールの全く異なる要素を違和感なく解いていることに、レオンハルト先生の凄さをあらためて感じます。

写真16 クニー橋左岸のランプ橋(歩道部)

写真17 ラインクニー橋左岸のランプ橋(歩道部)

桁裏にきちんと収められた検査路

日本のほとんどの橋では、検査路は、橋梁本体とは異なり、たいていピカピカした仕上げになっています。それもあって最初からついていたにもかかわらず、後から付け足したように見えてしまうのです。

写真18のラインクニー橋の桁裏を見てみましょう。検査路の吊材は横桁と溶接で接合されています。また検査路の桁と吊材は主桁と同じ色に塗られています。検査路が橋梁本体の一部として組み込まれているのがわかると思います。

桁裏には設計者の力量があらわれる、いかがでしょうか。

写真18 ラインクニー橋の桁裏と検査路

車道地下化によるラインプロムナード

最後に、橋ではありませんが、車道地下化によるプロムナードについて紹介します。1984年にケルン市は、大聖堂にほど近いライン川左岸の国道の800m程度の区間を地下化し、ラインガルテンと呼ばれる河畔の公園を生み出しました。

デュッセルドルフは、ケルンと同じノルトライン=ヴェストファーレン州ということもあり、ケルンに触発されて、同じように国道の地下化を計画します。こちらは2kmにも及ぶ地下化で、トンネルの竣工は1993年、プロムナードは1995年に完成しました。ちなみにトンネル設計には、土木エンジニアリング事務所グラスルが関わっています。

日本でも川沿いは道路になりやすく、これがまちと川の分断を引き起こしています。川沿いの道を、車から人のための場所にしていけたらと思っています。

写真19 ケルンのラインガルテン

写真20 デュッセルドルフのラインプロムナードと国道トンネル

今回も最後までお読みいただきありがとうございます。今年はこれが最後の原稿となります。また来年もどうぞよろしくお願いいたします。

脚注・参考文献

1)ドイツ橋梁建設賞HP https://www.brueckenbaupreis.de/(参照2025-10-24)

2)ドイツ連邦 運輸・建築・都市開発省:償還額計算条例 – ABBV https://www.gesetze-im-internet.de/abbv/BJNR085600010.html(参照2025-10-24)

3)F.Leonhardt: Brücken – Bridges. Ästhetik und Gestaltung – Aesthetics and Design, DVA, p257,1984.

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら