元気なインフラ物語

はじめに

新しい連載を始めることとなりました。連載のタイトルを「元気なインフラ物語」とすることにしました。初回は、このタイトルとした理由や、この連載で書いていきたいことについて述べようと思います。

1. 「豊穣な社会研究センター」の設立

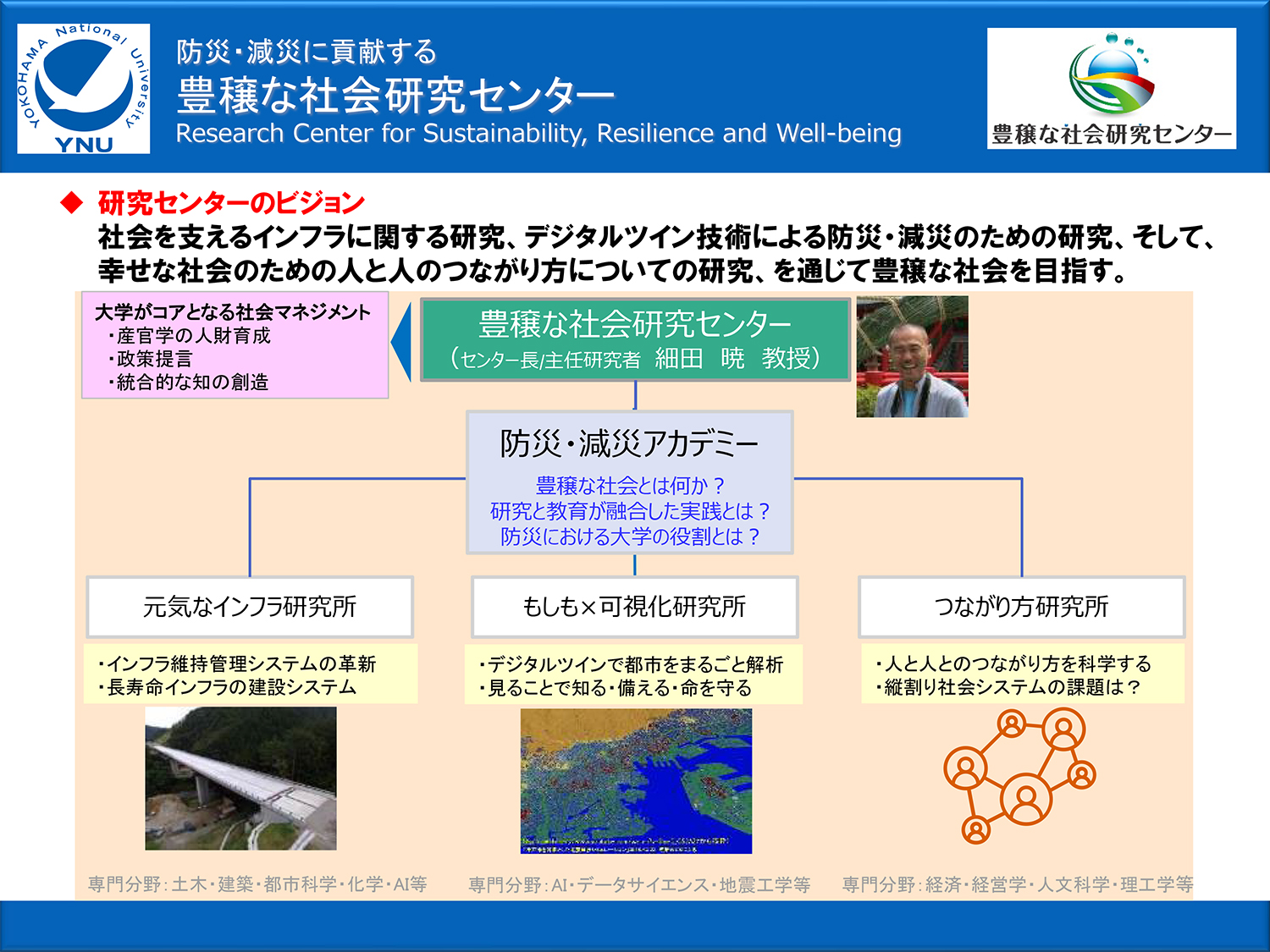

2023年4月に、横浜国立大学に豊穣な社会研究センター(https://note.com/hojo_ynu)が設立されました。豊穣センターと呼んでください。大学の組織的には,学長をヘッドとする高等研究院(https://www.ynu.ac.jp/about/research/advanced.html)があり、そこに先端科学高等研究院(IAS)と総合学術高等研究院(IMS)(https://ims.ynu.ac.jp/)があり、豊穣センターはIMSに属しています。分野横断的、学際的な活動を展開することを期待され、防災・減災に貢献することも期待されて、豊穣センターが誕生しました。私がセンター長を務めています。

豊穣センターには、図1のように「元気なインフラ研究所」、「もしも×可視化研究所」、「つながり方研究所」の3つの研究所を配備しています。

図1 豊穣な社会研究センターの中の3つの研究所

豊穣センターのビジョンは、図1にもあるように「社会を支えるインフラに関する研究、デジタルツイン技術による防災・減災のための研究、そして,幸せな社会のための人と人のつながり方についての研究、を通じて豊穣な社会を目指す。」というものです。

豊穣な社会とは何か? それを一人一人の国民が考えることが大事だと思っています。そして豊穣な社会の実現が、このセンターのミッションであり、私がこれをミッションに掲げたのは、残念ながら我が国が「豊穣な社会」からどんどんとかけ離れていっているからと認識しているからです。

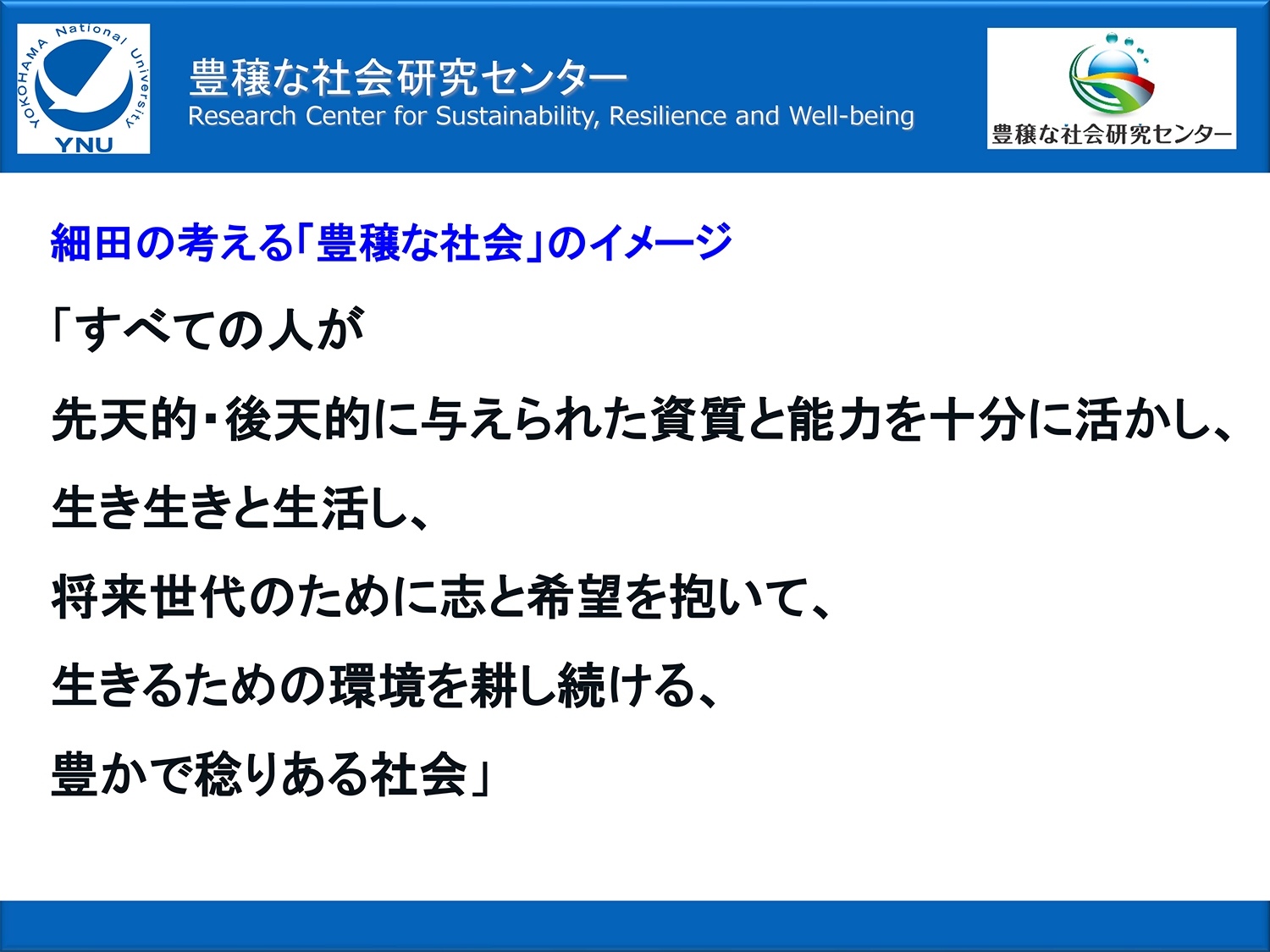

私が考える「豊穣な社会」とは、図2に示したようなイメージです。今の我が国は、良い社会でしょうか?50年前,100年前よりははるかに便利で豊かになったはずですが、皆さんが生き生きと笑顔で暮らしているでしょうか? 先行きが見通せず,息苦しく、孤立と分断が進んでしまっていないでしょうか? 「今だけ、金だけ、自分だけ」のような考え方で、仮に今はよいとしても、50年後,100年後にこの国で暮らす後輩たちは,我々先輩たちのことをどう思うでしょうか。

私は、図2に示したように、我々自身はそれぞれの得意技を活かして生き生きと生活し、将来世代のために耕し続けるその努力する姿こそが「豊穣」というイメージを持っています。良い環境が耕されれば、人は育つでしょうし、それらの人々が次々と課題を解決し、豊穣な社会を実現していくでしょう。

図2 細田の考える「豊穣な社会」

2. 「元気なインフラ研究所」の目指すところ

さて、「元気なインフラ研究所」は、豊穣センターの中の研究所の一つです。インフラへの投資が十分でないことが、我が国の長期低落の根幹的な原因の一つであると思っていますので、まさにインフラが元気であることは、 我が国が豊穣な社会になるための必須条件と言えるでしょう。さらに、すでに我が国を支えている既設の膨大なインフラが適切に機能し続けるための維持管理は、大げさでなく、我が国が厳しい競争の時代を生き続けるための世紀のチャレンジと言って過言ではありません。「縮退の時代」とか「コンパクト化」などと安易なイメージ的な議論が横行しているように感じますが、他のほとんどの国々が発展を続ける激しい競争の世界で、そんな生易しい考え方で生き延びていけるものではありません。我が国も何としても成長軌道に回復し、技術力を取り戻し、人が育っていく社会にしていかねばなりません。

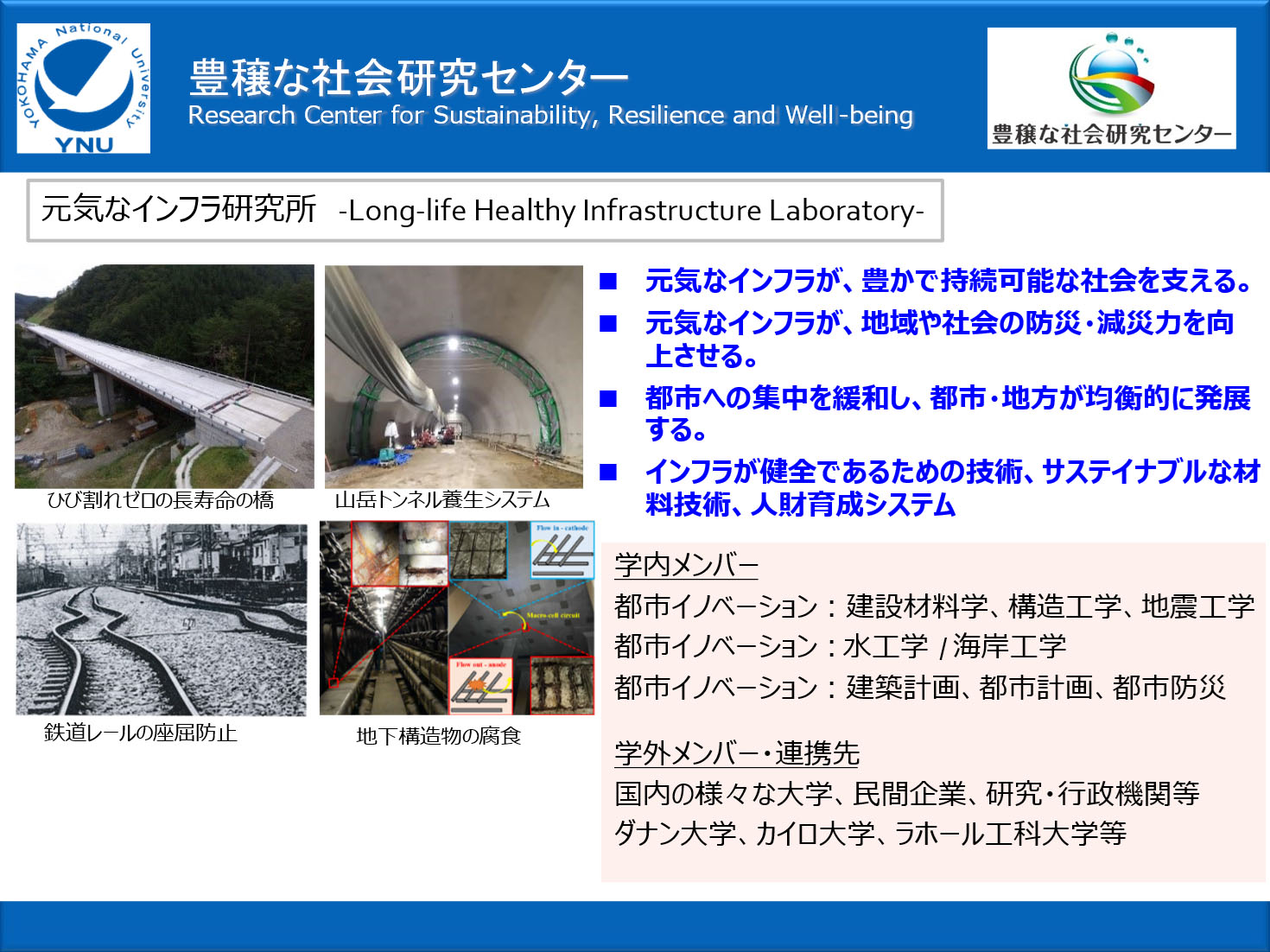

多くの方々への講演等で、私はインフラの役割を図3に示したように伝えています。

►元気なインフラが、豊かで持続可能な社会を支えます。

► 元気なインフラが、地域や社会の防災・減災力を向上させます。

► 計画的・戦略的なインフラの整備が、都市への集中を緩和し、都市・地方が均衡的に発展できるようになります。

► インフラが健全であるための技術、環境負荷低減効果の大きい材料技術、人が成長できるような産業・行政等のシステムが重要であると考えています。

図3 元気なインフラ研究所

「元気なインフラ研究所」では、そこに集う学内外の研究者、技術者、実務者たちの得意技を生かして、社会を支えるインフラ(社会基盤)の長寿命化、強靭化、環境負荷低減のための技術開発、技術の社会実装、インフラの建設や維持管理のためのシステムの構築や改善、に取り組みます。

元気なインフラ研究所はコンソーシアムを設立しました。コンソーシアムの活動目的は、元気なインフラの建設、維持管理、建設・供用中の環境負荷低減などのための情報共有、必要に応じたコンサルティングや共同研究、技術の開発と社会実装、人財育成への貢献などです。元気なインフラを通じて豊穣な社会の実現を目指し、対象分野は、橋梁、トンネル、上下水道、建築等のインフラや都市基盤、および、それらを構成するコンクリート、鋼、地盤などの材料を想定しています。コンソーシアムに参画いただきたいプレーヤーとしては、インフラ管理者、行政機関、建設会社、建設コンサルタント、材料メーカー、研究機関、学校機関、個人などです。

元気なインフラ研究所のコンソーシアム(元気コンソ)は、2023年度に2回の公開セミナーを開催しました。1回目が2024年2月6日に「挑戦的なローカルモデルの創出と展開」(https://note.com/hojo_ynu/n/n4134fad7e31a)と題して、高岡市役所の会議室から発信しました。2回目は2024年3月22日に「地方自治体のインフラ維持管理の抱える課題を議論する」(https://note.com/hojo_ynu/n/n7e9b80fb45c8)とテーマを設定して、オンラインで開催しました。どちらもセミナーの動画が公開されていますので、ご興味があればご覧ください。

元気コンソに加入したい方は、元気コンソの詳細を説明したHP(https://note.com/hojo_ynu/n/n84ad98db3b8b)がありますので、ご参照ください。

3. 「元気なインフラ物語」の連載

この連載では、元気なインフラ研究所の活動を紹介したり、私を含む研究所やコンソーシアムのメンバーによるインフラに関する記事を掲載していこうと思っています。

私が長年取り組んできた、新設のコンクリート構造物の品質確保・長寿命化は今でも各地で実践が続いていますし、既設インフラの維持管理システムの改善については私自身も本格的な実践は始まったばかりです。既設インフラの維持管理では、地方自治体の取組みの最前線を行く熊本県玉名市の木下義昭さんも元気コンソの中核メンバーです。私自身は、富山県高岡市の橋梁メンテナンスのアドバイザーも務めており、「高岡モデル」と呼ばれるよう、高岡市の橋梁メンテナンスのガイドラインを作成し、2024年度から運用を開始する予定です。これらの元気コンソのメンバーのチャレンジは、この連載ですぐに発信していきたいと思っております。

2024年2月6日と、3月30~31日に、私は能登の大地震の被災地の調査に入りました。元気なインフラ研究所の中核メンバーであり、災害調査のトッププロである松永昭吾さんに案内してもらいました。極めて広域に渡る深刻な被害の状況を目の当たりにし、またありとあらゆる災害が発生している状況を視察し、我が国における国土利用のあり方やインフラの役割について深く考えさせられました。この辺りのレポートも、この連載で扱っていきたいと思います。

編集者からは、環境負荷低減型の建設材料についても触れてほしいと言われています。私自身が研究で取り組んでいる、生コンの廃棄物を上手に活用した「オワコン」や「イワモル」についても、その戦略や技術開発・社会実装の方向性など、豊穣な社会に向けたヒントがいろいろと散りばめられていると思いますので、連載の次回の記事で扱いたいと思います。

それでは、「元気なインフラ物語」の連載をスタートいたします。ご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。(次回は5月16日に掲載予定です)

v02.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら