「J-Thifcom」による吊橋の床版補修と載荷試験による補修効果の確認

5. 床版補修の概要

(1)床版はつり

片側1車線を施工エリアとし、他方1車線は交通開放して地域交通を確保した。

床版の脆弱部は電動チッパーではつり取った。脆弱部の中には鉄筋の裏側まで達する箇所もあり、はつり深さは最大50mmに達する箇所もあった。舗装(t=40mm)切削後、WJ(水圧240MPa、水量38ℓ/min)で表面のセメント脆弱部を2~3mm程度はつり、骨材を露出してJ-ティフの付着を確保した。地覆近くの端部はハンドガンの先端を四角型のノズル形状にして入念に研掃できるよう工夫した。以上のはつり作業は片側1車線を4日間で完了している。

図-5 WJ全景(左)/特殊ノズル(中)/はつり後に鉄筋に防錆剤塗布(右)

(2)J-ティフによる上面補修

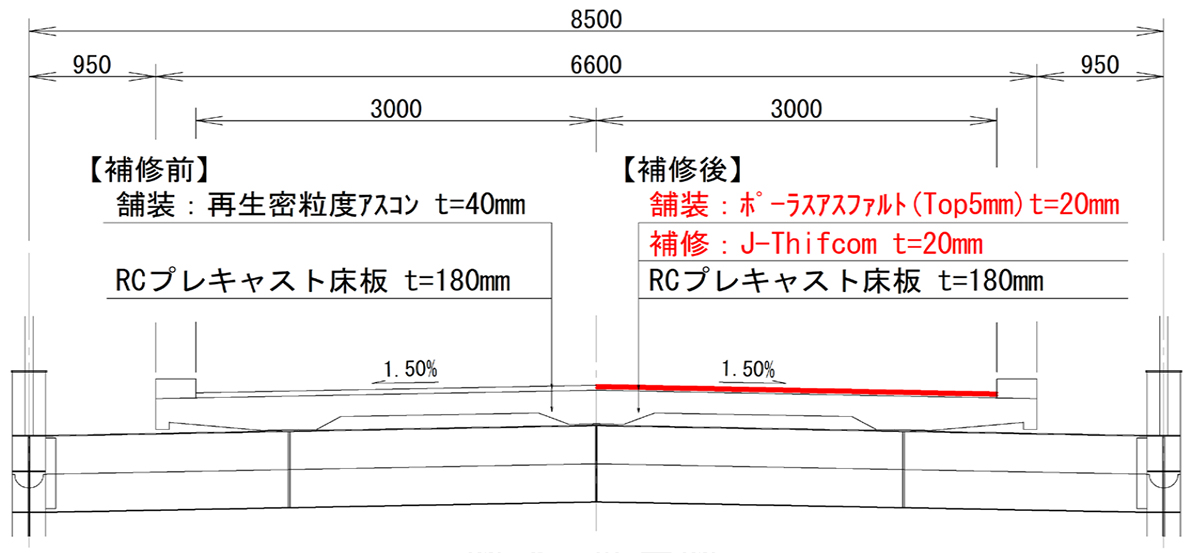

本橋梁は床版補修による死荷重増が許容できない条件であったことから、既設舗装40mm切削→J-ティフ20mm+舗装20mmで施工を行った。J-ティフは薄層でもその高い付着特性により既設部材との一体性が確保でき、上面補修による押し抜きせん断耐力向上により、高耐荷性・疲労耐久性が付与されることになる。

舗装は施工厚(t=20mm)と路面の滑り抵抗性確保の観点から、最大骨材粒径5mmの小粒径ポーラスアスファルトを用いた。本舗装は一般的なポーラスAs混合物(最大粒径13mm)に対し、ひび割れ抵抗性、剥離抵抗性、飛散抵抗性に優れるAs混合物である。

図-6 断面図

J-ティフの製造は現場ヤードに専用プラント車で練り混ぜ、小型運搬車にて荷下ろしを行う。荷下ろし後は振動レイキによる敷き均し→専用フィニッシャ転圧→左官仕上げ→シート養生で施工が完了となる。

次ページに本現場で配慮したより具体な施工方法を一般部と目地部で詳述した。なお、上面補修も、1車線を交通開放した状態で実施し、片側1車線を4日間で完了した。

図-7 練り混ぜ専用車(左) 小型運搬車(右)

図-8 専用フィニッシャ(左) シート養生(右)

【一般部】

まず地覆部0.4m幅および車線中央部0.3m幅を人力施工でJ-ティフを先行打設した。これは車道部の打設に使用する専用フィニシャのレール用足場としての役割を担う。この足場を使用して車道2.45mの打設を行っている(図-8左)。尚、この足場部には補強用としてワイヤーメッシュ筋を配置し鋼繊維の連続性を補完している。

図-9 レール用足場の先行打設状況(左) 片側車線J-ティフ完成(右)

【目地部】

プレキャストRC床版間の目地部の施工であるが、上述したフィニシャ足場部先行打設と同時に行った。片側交通を開放しているため、走行車両による床版のバタつきにより目地部打設コンにひび割れ発生の懸念が想定されたためである。目地間にはFRP格子筋を配置し補強を行っている。

J-ティフという超高強度材料にて目地部の充填および上面増厚部(t=20mm)を連続化することで、床版下面への水・塩化物イオンなどの劣化因子の遮断、ならびに走行性の向上や目地部段差による衝撃の緩和が図られることになる。

その他として、床版の損傷の一つである床版下面の炭素繊維シートの浮きについては、モルタルを充填して補修を行い、本来の機能の回復を行っている。

図-10 目地部の先行打設(凹み部)(左) FRP格子筋(右)

6. 載荷試験による計測

6-1 計測内容

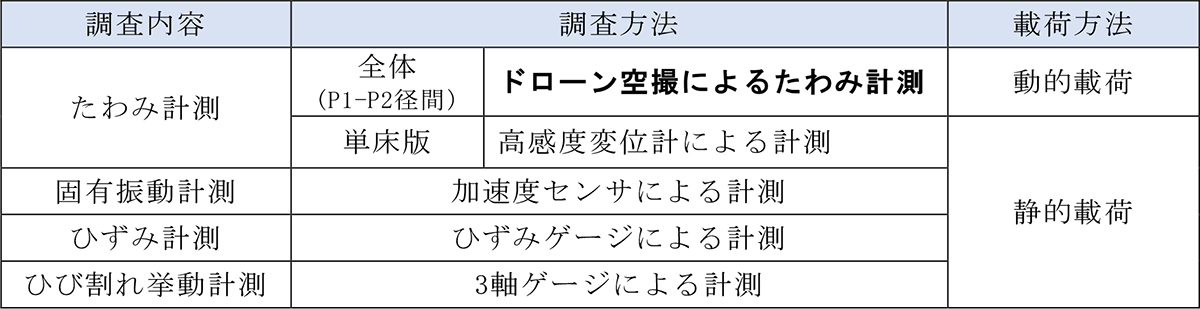

床版補修前と補修後で載荷試験を実施し、補修効果の確認を行った。

表-1 計測内容

6-2 載荷試験内容

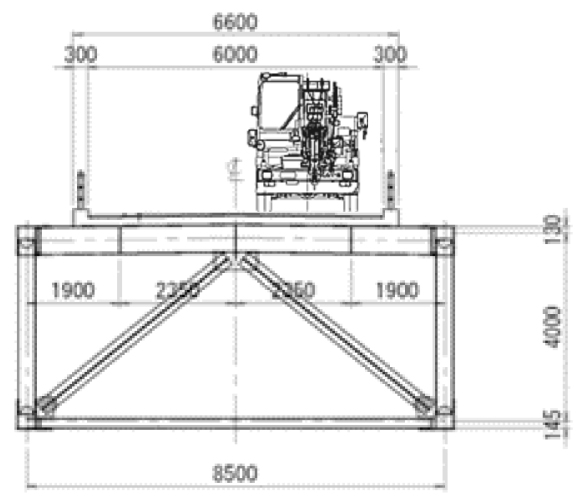

載荷試験車はラフタークレーン25tを使用し、動的載荷と静的載荷の2種類を実施した。

【動的載荷】・・・時速20km/hで走行(たわみ計測のみ実施、表-1参照)

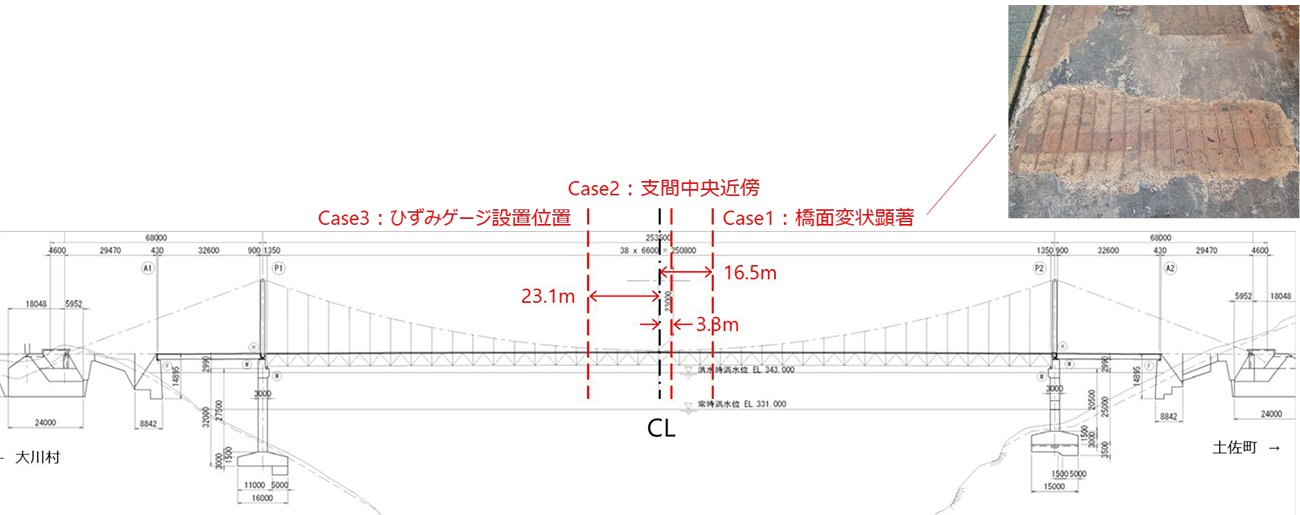

【静的載荷】・・・3箇所で載荷(図-12参照)

図-11 補修前載荷(左) /補修後載荷(中)/ 載荷要領図(右)

図-12 静的載荷位置(Case1~3)

図-12 静的載荷位置(Case1~3)

6-3 計測結果

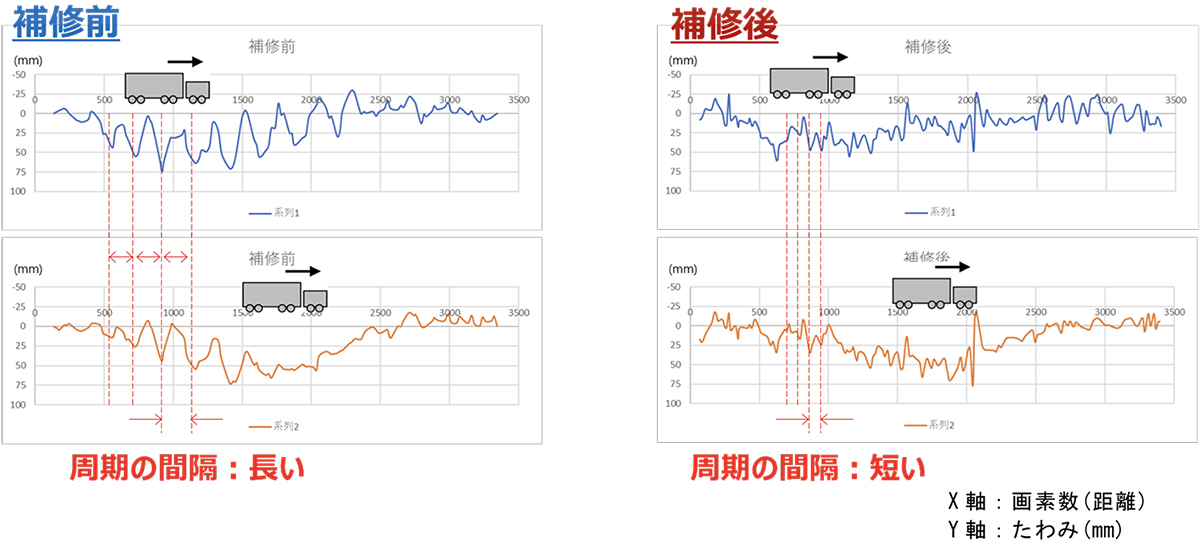

(1) たわみ計測(ドローン空撮による)

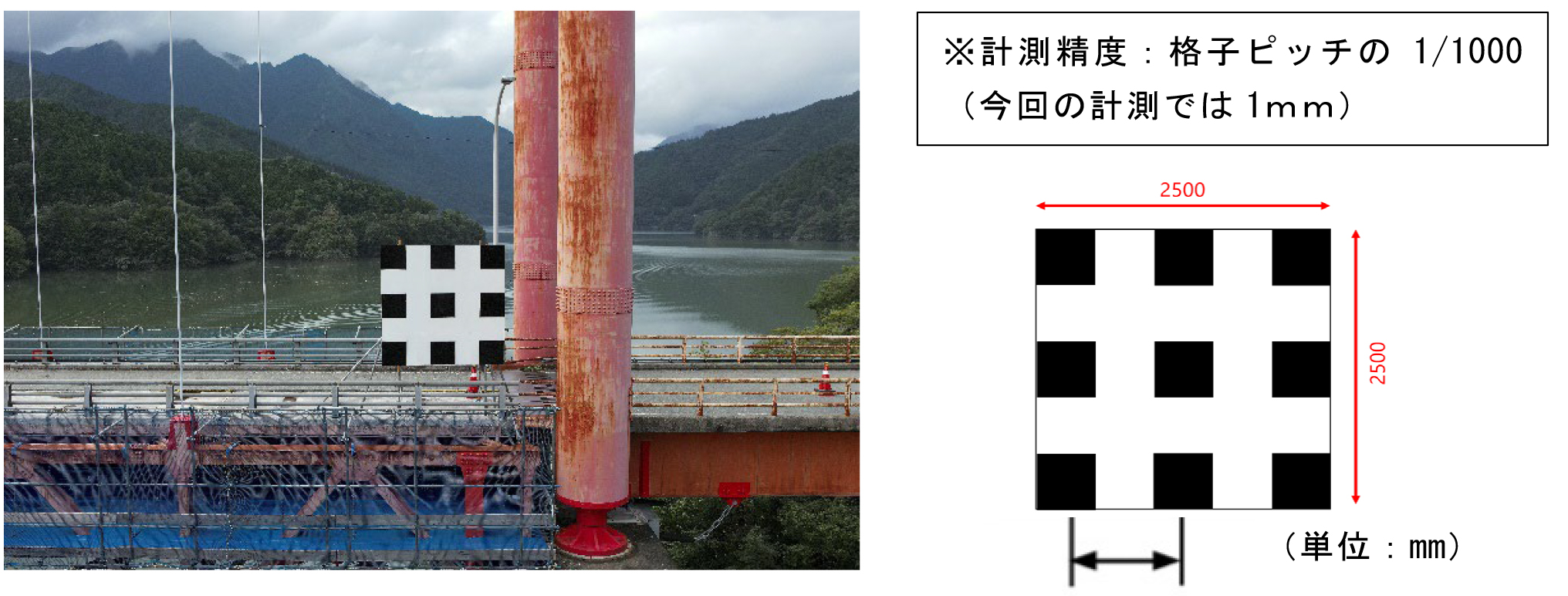

動的載荷と静的載荷を実施して、支間中央での最大たわみを計測した。調査方法はドローン空撮で行った。撮影距離は橋梁規模より約300m離れた湖面上空から、橋梁に設置した3箇所のマーカを撮影記録する。本技術は、規則正しい繰り返し模様を重ね合わせた際に発生するモアレを活用して、構造物の変形量を定量的に評価する方法であり、サンプリングモアレ法で数枚の格子パターンのマーカーを構造物に貼り付けて撮影することで、精度よく動的な変位やたわみが計測できる。

図-13 使用機械例(左)/モアレの例(右)

図-14 マーカーの設置位置(3箇所)

図-14 マーカーの設置位置(3箇所)

図-15 格子マーカー

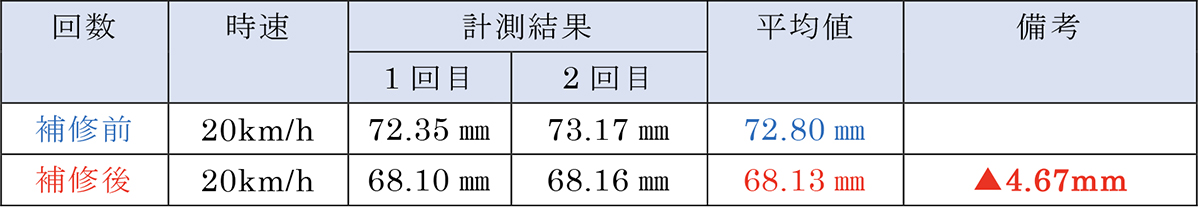

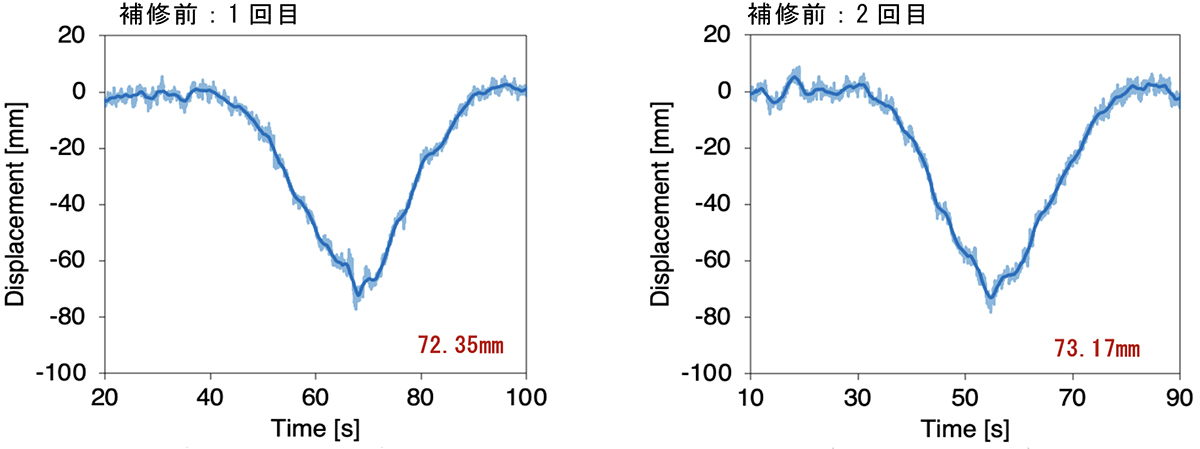

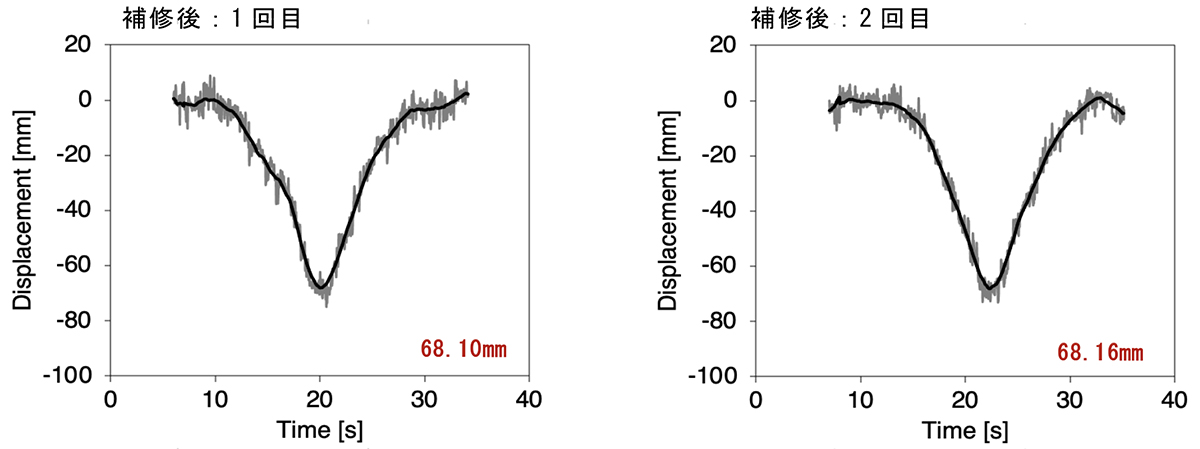

【ドローン空撮での動的載荷(時速20km/h)時たわみ計測結果】

支間中央での最大たわみ量は補修前平均値72.8㎜、補修後平均値68.13㎜であった。補修後で4.6㎜(約6%)のたわみが低減されており、J-ティフによる上面補修による剛性の向上および目地部の連続化により、床版が「踏ん張りが利く」状態になったことが考えられる。

表-2 計測結果一覧表【動的載荷】

図-16 計測結果(補修前)

図-17 計測結果(補修後)

図-17 計測結果(補修後)

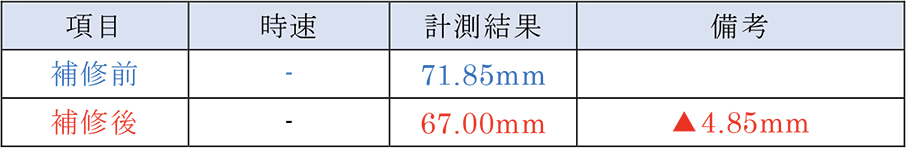

【ドローン空撮での静的載荷(支間中央載荷)時たわみ計測結果】

補修後で4.9㎜のたわみが低減されている。動的載荷同様、床版の曲げ剛性(踏ん張り)の向上が数値に表れている。

表-3 計測結果一覧表【静的載荷】

図-18 計測結果【静的載荷】

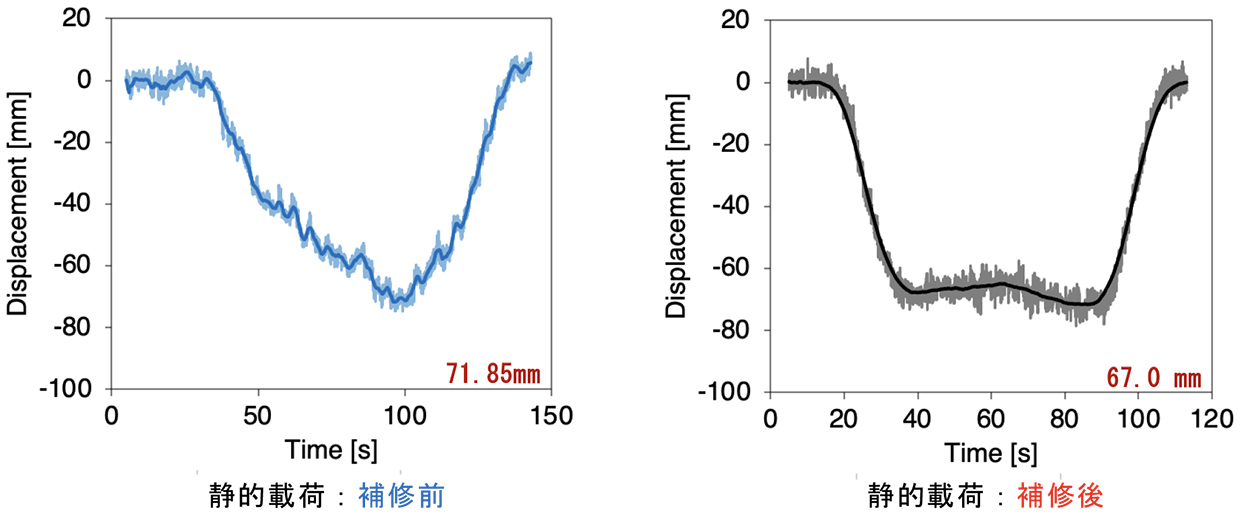

【動的載荷時のデータを用いて、補修前後でたわみの周期(減衰効果)の変化確認】

補修前では単床版でのたわみ周期が顕著に確認されたが、補修後では橋梁全体での振動に変化し、単床版で生じていたローカルな振動分布が減少する結果となった。

図-19 載荷試験車通過過程(動的載荷)のたわみ計測結果

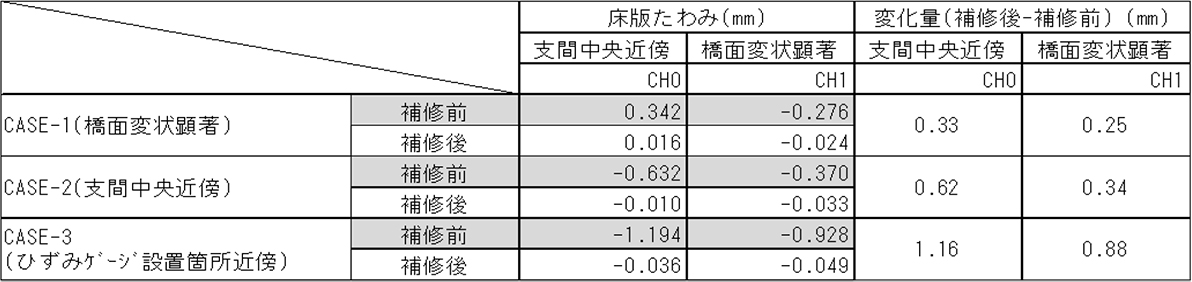

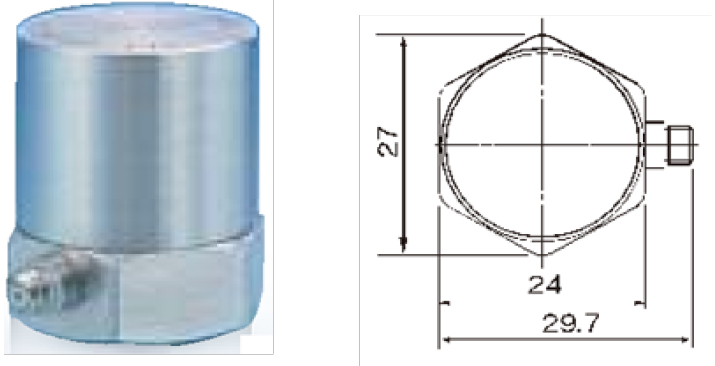

(2) たわみ計測(高感度変位計による計測)

静的載荷を実施して、支間中央付近プレキャストRC床版1パネル(単床版)のたわみ量を高感度変位計で計測した。

計測の結果、いずれの載荷ケースでも補修後のたわみが減少している。本計測でも上面増厚による床版の曲げ剛性が向上した結果であろうと類推できる。

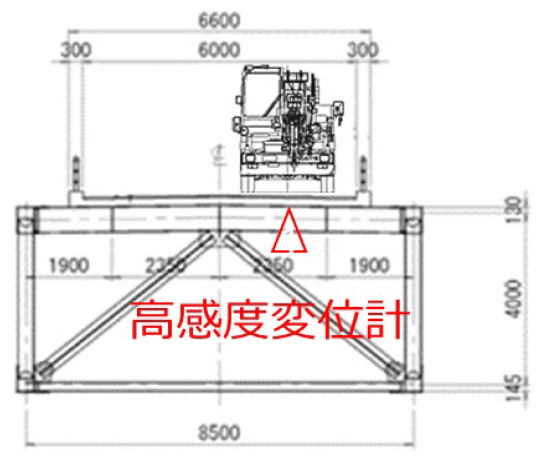

図-20 計測位置(左) 計測機器(右)

表-4 計測結果(たわみ計測)

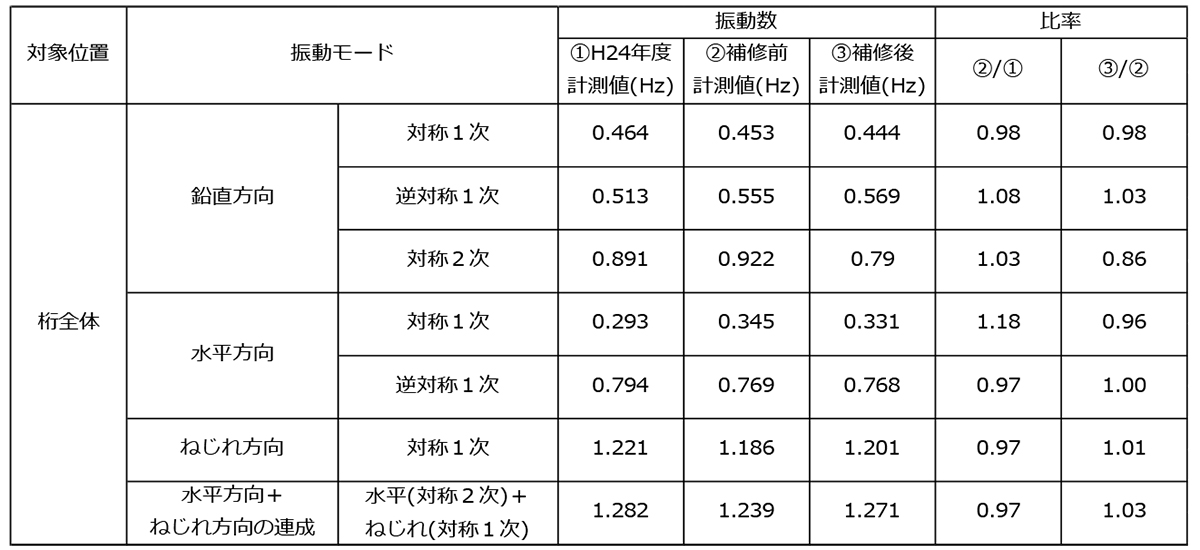

(3) 固有振動計測(加速度センサによる計測)

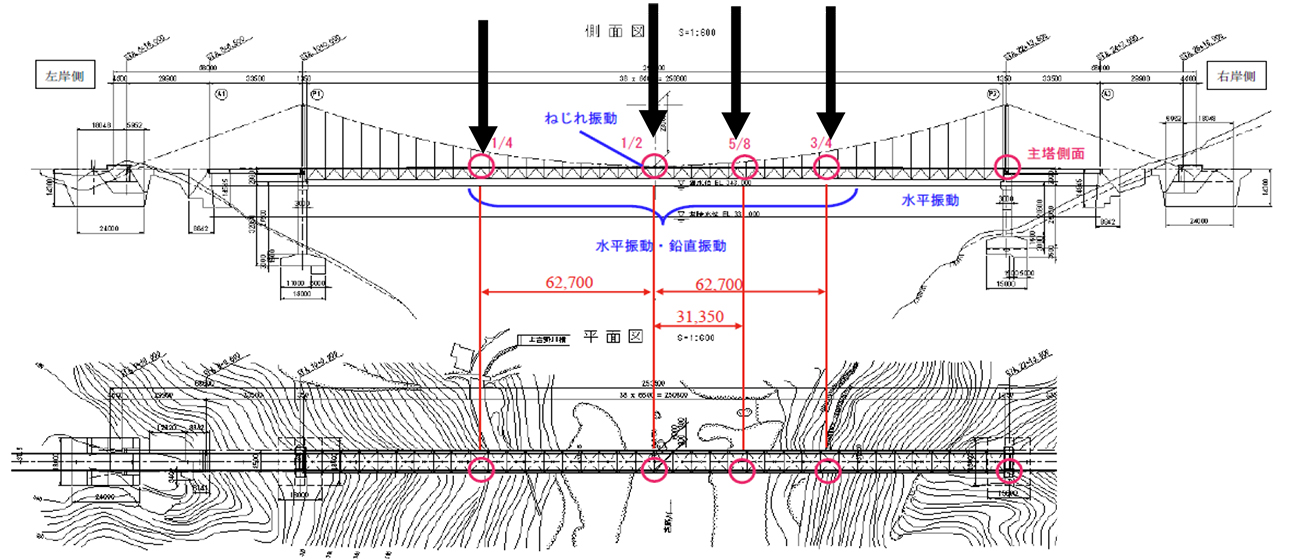

載荷試験用の車両を用いて、橋梁全体の振動を加速度センサ(4箇所、図-21)で計測し、補修後の固有振動数の抽出および振動モードの変化を確認した。

過去に実施した固有振動計測結果と本調査で実施した計測結果を比較すると、固有振動数に大きな変化は認められず、連続化(間詰目地の充填)によっても橋の振動特性は変わっていないと考えられる。

図-21 加速度センサ設置位置

図-22 使用機器(左) 計測状況(右)

表-5 計測結果(固有振動計測)

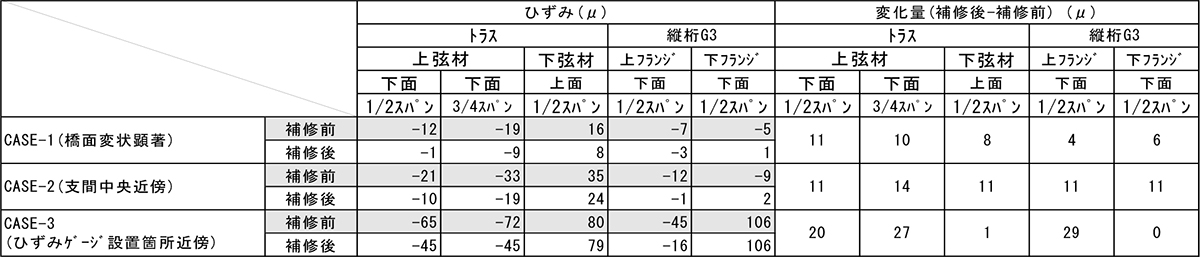

(4) ひずみ計測(ひずみゲージによる計測)

静的載荷を実施して、支間中央の補剛材トラス上弦材、下弦材、上フランジ、下フランジの5箇所(1断面)で、ひずみゲージによる計測を実施した。

ひずみ計測の結果、いずれの載荷ケースでも補修後のひずみが減少しており、上面増厚と連続化(間詰目地の充填)の効果が表れていると言える。

図-23 計測状況

表-6 計測結果(ひずみ計測)

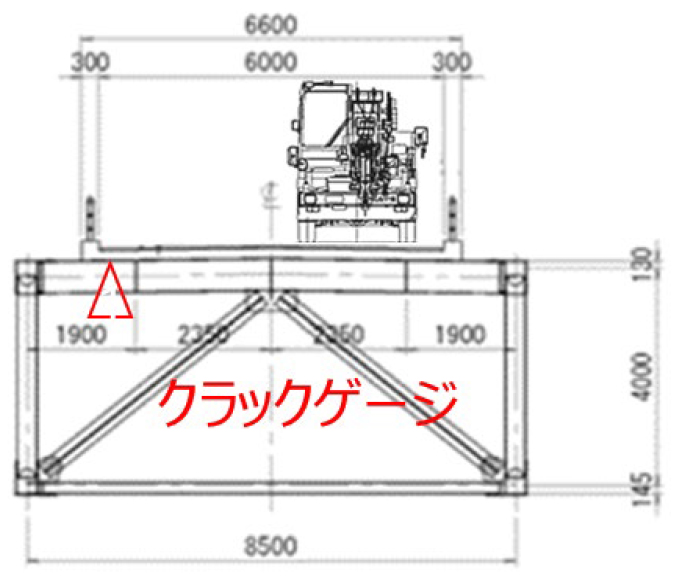

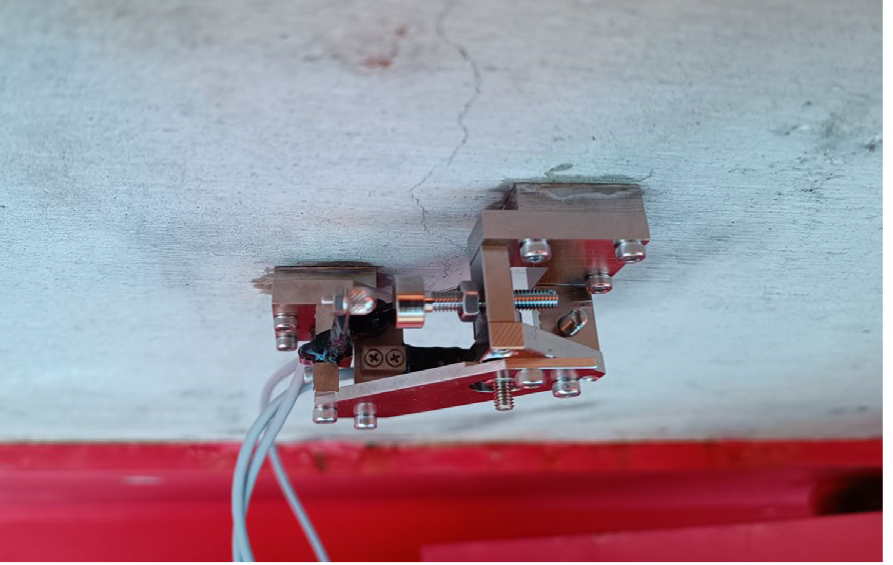

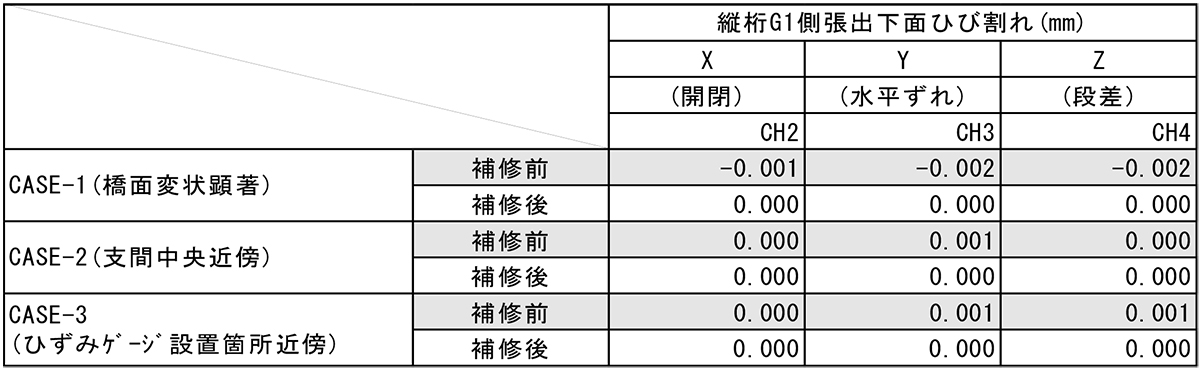

(5)ひび割れ挙動計測(3軸ゲージによる計測)

静的載荷を実施して、支間中央付近で発生しているひび割れに対し、3軸方向クラックゲージを取付けてその挙動を計測した。

ひび割れ挙動計測の結果、補修前後でひび割れ自体の明確な挙動は確認できなかった。これは、車道直下が繊維シート補強を施しているため、計測位置が床版張り出し部の乾燥収縮クラックしかなかったためである。

図-24 計測位置(左)/計測状況(右)

表-7 計測結果(ひび割れ挙動計測)

6-4 載荷試験の考察

載荷試験から得られた結果を以下に示す。

・たわみ計測結果から、J-ティフ補修したことで床版全体のたわみが約6%低減し、かつ単床版を連続化(間詰目の充填)したことで減衰効果が確認できた。この結果から、曲げ剛性が向上したと考えられる。

・固有振動計測の結果から、補修前後で固有振動に大きな変化は認められなかった。そのため、連続化(間詰目の充填)が、橋の振動特性には大きな影響は与えていないと考えられる。

・ひずみ計測の結果から、補修を行ったことでひずみが減少していることも確認できた。

7.まとめ

J-ティフはその材料特性からニッチな特殊案件で期待に応えている。今回は目地で縁切りされたプレキャストRC床版に対し、上面増厚を実施して床版の耐久性と耐荷力性の向上を試み、載荷試験結果から曲げ剛性向上を確認した。付け加えて、狭小幅員下での片側交通を確保した昼間の半断面施工を実施し、地域交通の確保、施工金額の低減、総作業量の低減および実作業期間の縮減による労働者不足対策等に大きく寄与できたと考える。

一般的な床版の補修では、①部分的な補修の繰り返し→②床版総取り換え、への移行により、②に至った場合、ユーザズコストの損失をはじめとする多大な社会的経済損失、予算の確保、労働力確保など多くの課題が伴う。そのため、本材料は一般的な材料との比較では高価となるが、①における早い段階での本材料の採用にて、以降の補修の繰り返しを回避できうる材料である。

今後は、「縁の下の力持ちの中」的な場面での採用に留まることなく、あらゆる既存ストックの延命化の場面でかつ予防保全の観点からも本材料の検討がなされるよう、さらなる機能向上や材料単価の低廉および技術の研鑽に取り組んでいく所存である。

なお、今回の床版補修は稀な特殊性を有していることから、弊社においても引き続きモニタリング等を実施して新たな知見が明らかになった場合は、本誌等でお知らせしたいと考えている。

【施工完了全景】

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら