新しい時代のインフラ・マネジメント考

4.新たな点検手法は

八潮の事故を受けて、新たな点検手法が着目を集めている。ドローンの話はよく出るがドローンでどこまでわかるのか。実は昔から、下水管の点検ロボットを開発している方を存じ上げているが完成したとは聞いていない。下水管のなかは移動に問題が生じる。さらには、果たして、ドローンやロボットの画像だけで正しい判断ができる方がどれだけいるか?ドローンもロボットも、カメラをどうやって近づけるかという技術である。

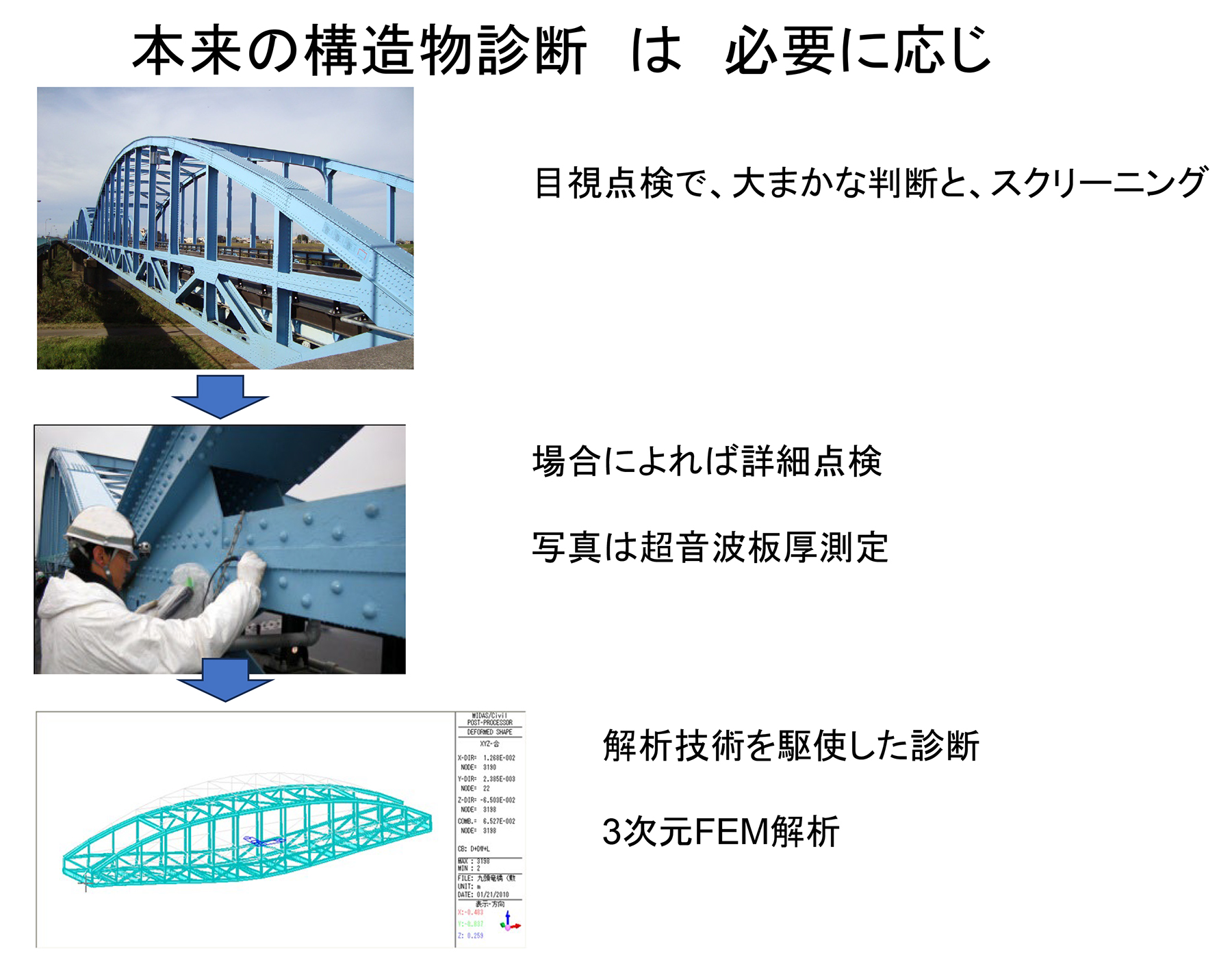

構造物診断フロー例

見えない部分を診るという技術はなかなか難しい。人間に置き換えて考える、診断技術が少々進んではいるが、完ぺきではない。私が胆石の疑いで入院したの時に、石の位置が特定できず、レントゲン⇒超音波⇒CT⇒MRと実施し、それでもわからず、担当医は、「内視鏡を胆管に入れて、近くから確認する。」ということになった、結構危険らしく、場合によれば、「すい臓を傷つけて、死ぬかもしれない」と言われた。処置する当日になって、教授回診があり、私と話した後、病室の入り口で担当医と教授がもめていた。漏れ聞こえてきたのは「なんで、そんな危険な検査を、わざわざするんだ。本人元気そうだから、わからなければ、退院させて様子を見たほうが良いのではないか?」ということになり、危険な検査は中止になった。これと一緒の事態が構造物でも起こる。前述した見えない部分の点検のほうが本当は重要であるのだがそういう議論はない。片手落ちではないか?

何が言いたいか「監視の重要性」である。

山間部橋梁へのモニタリング装置設置

何でもかんでも原因を特定しなくても、監視していくという選択肢もあるが、この監視もできていない。そもそもが原因を特定できるだけの能力が判断する側にあるのかどうか?である。「原因の究明」とはよく聞くが、それだけの機材や情報はあるのか?たとえ原因がわかったにしても、それを処置できる技術が現存するかどうかである。構造物の話に戻すと、まずは破断面がきちんと見れているかどうか?である。私も八潮の事故についての原因などを聞かれるが何せ破断面が見れていないので何とも判断できない。と答えている。そして破断面を見たにしても,それが正確に診れる者に見てもらえているか?である。そしてそれがうまく判断できたとしても直す技術があるかどうか?である。結局は今回のような事故は、「作り直し」となるつまり更新である。

今回の事故を受けて、大々的に緊急点検が言われだした、果たしてそれでどれだけ防げるか? やらないよりは、よいだろうがやった後にそれを判断できなければ、なんにもならない。

20250311-2.jpg)

国土交通省 『第3回 下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会』 【令和7年3月11日】

公開資料『資料2-3 下水道管路の全国特別重点調査について(案)』より抜粋

先日、ある新聞に下水道管の内部の状況が掲載されていた。コメントでは、「点検において軽微な穴を発見したが、八潮のような事故にはならない」と有ったが、私は写真だけを見て案じたのが、軽微どころか管内部のコンクリート面がだいぶ腐食しているということであった。何年経過した管かは不明であるが、コンクリート面がかなり腐食しておりかなり危険だなと感じた。ということは、腐食環境にあるということである。この腐食環境が悪さをする。同じものを見ても感じ方はそれぞれ違う。それが感じられるかどうかである。

なので、表面を見ただけではわからないことが多いので、内部を診なければならないのだが、それができる機材は現存しない。全然と言っていいほど開発が進んでいないのである。これは30年間、そういう方向に予算がついてこなかったからである。

5.まとめ!

どうも、経験不足と勉強不足がある。今の時代、ちょっと調べようと努力すれば、誰に相談すればよいか?誰がどういうことをやっているかは調べられる。技術的にしっかり、これをやらなければ、解決は難しい。ひと手間を惜しんで、もったいないなと感じてしまう。私は、誰に相談するかを含めて、判断は当事者の問題であると考えているので、こちらから押しかけて、余計な口出しはしない。頼まれれば相談には応じるが、のこのこと割り込んでいくようなことはしたくない。

結局、まずは管理者が当事者意識を持たないことには、この課題は解決しない。自治体の職員は意外と甘い。最近の風潮として、住民の同意は気にするが、管理者の責任ということに対して甘い。私が韓国に仕事で居たときに、ちょうど「聖水大橋」の裁判が開かれていた。判決は衝撃的なもの、管理者、設計者、施工者3人が死刑。15人も死んだのだから国民感情に配慮したものだろう。結果的にはあの国特有の、恩赦となった、しかし、私は見ていて、管理者の責任は大きいと、自分の肝に銘じた。

日本ではどうか笹子トンネルでは9人がなくなっているが、結果的に責任はうやむや。我々からすれば「よかったね!」ですが社会的責任はどうするのか?責任を問えというのではないが、そのくらいの覚悟が管理者にあるのか?ということ。(これを言うと嫌われるでしょうが)したがって、本当の原因の究明もできていない。私は現役時代に3億円の個人賠償保険に加入していた。業務で何かあった時のためだ。友人の弁護士や義理の息子も弁護士なので、「何かあったら頼むよ」と言ってあった。

点検に関しては、何が目的かわかっていないで実施しているのが残念である。決められているからやるのではなく、住民市民の安全を守るためにやっているという意識が必要だ。管理者は何事も起こさないのが当たり前なのだ。起こさない努力は、見えないようにやっていくしかない。なので、維持管理は目立ちたがり屋さんには向かない仕事である。

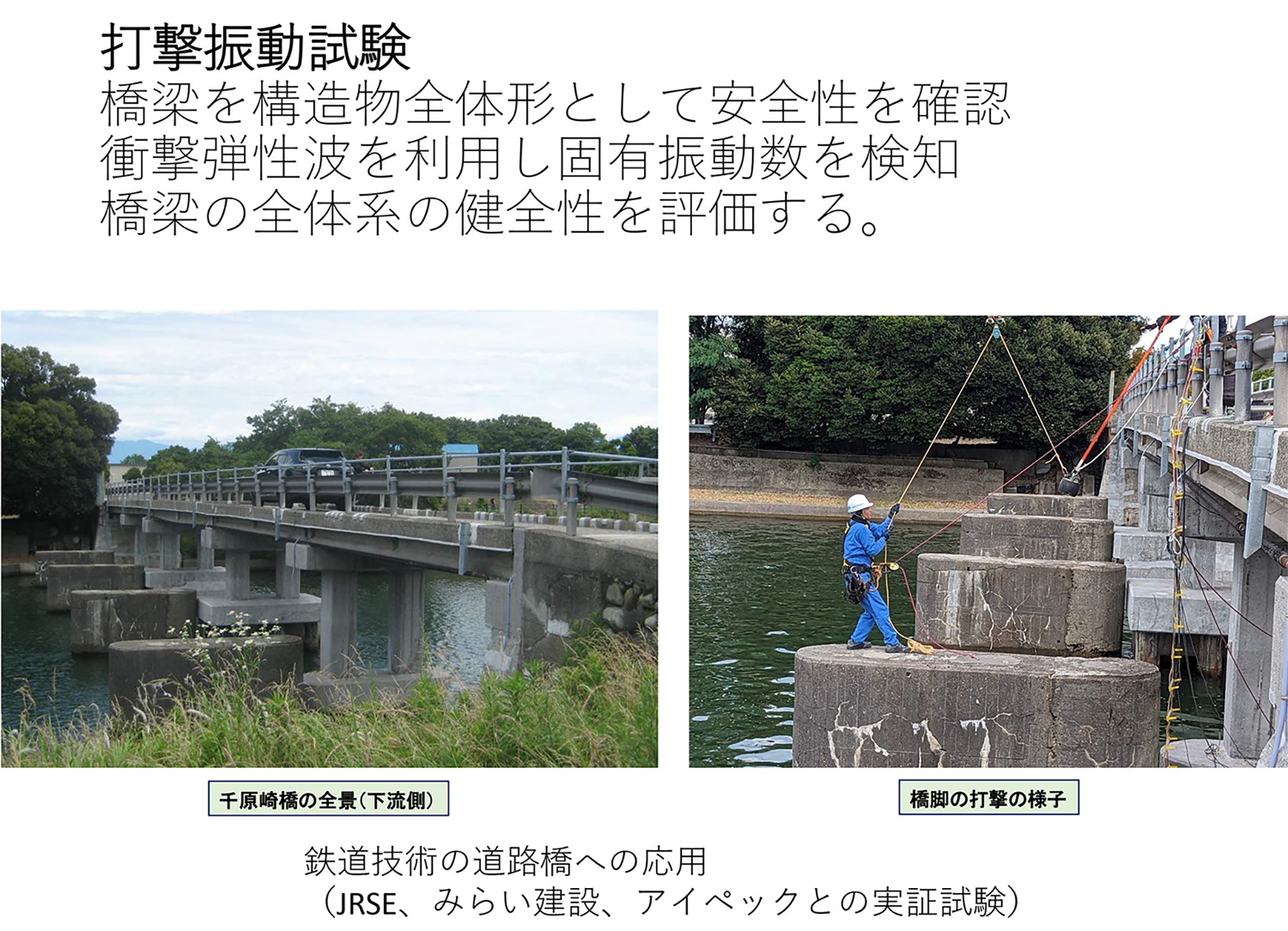

下写真は、ここ数年始めたJRさんの技術を応用した実験の模様である。

まず、固有値によって全体系での安全性を確認し異常があれば詳細調査に入る。というストーリーを考えているが、詳細調査には非破壊検査技術が有効だと思う。ドローンや電磁波レーダーには機材の限界と精度の問題が出てくる。非破壊検査にも限界がある。また、結果を判断するための解析技術も重要であり、それらの結果から判断できる技術者が不在なのも問題である。計測結果が出てきても、判断できなければ見ていないのと一緒である。

一つの技術や手法に固執するのではなく目的達成のために、あらゆる手段を考えるのもマネジメントである。そして、マネジメントは財政と密接に関連するため、とても重要である。うまくマネジメントを考えないと破綻もしくは荒廃が待っている。お金を付けるのは政治家なので彼らが出せないとなれば、むなしい戦いとなる。負けるとわかる戦いをしなければならない。金を出せないのであれば「我慢してくれ」というしかない。

国土強靭化とかインフラ老朽化対策とは言うけれど、実際に危機感を持つ人間は少ない。事故が起こってから騒ぐのだが、それでは人命を失う事態も想定されることに危機感を感じる。まずは管理者が当事者意識を持つこと。「金がない」では済まされないのだ。(次回は4月16日に掲載予定です)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら