橋梁四方山話

4.高減衰ゴムダンパー

小田原ブルーウェイブリッジのころになると、斜張橋の斜材用制振ダンパーが市場に出回っていた。ダンパーの研究もおこなわれていて、温度依存性のある粘性ダンパーが主流だった。一方で、橋梁の免震支承に高減衰ゴムが使われ始めていた。筆者は温度依存性の少ない高減衰ゴムダンパーを作れるところを探し回った。そして、住友ゴムがいいゴムを持っていると聞いて、交渉のため加古川に向かった。そこで見せてもらったのが落としても全く弾まないゴムだった。彼らは「このゴムのレシピは分析しても絶対わかりません。」と胸を張っていた。飛ぶゴルフボールを作る会社が全く弾まないゴムも持っているという、この世界の奥深さに驚嘆したのを覚えている。

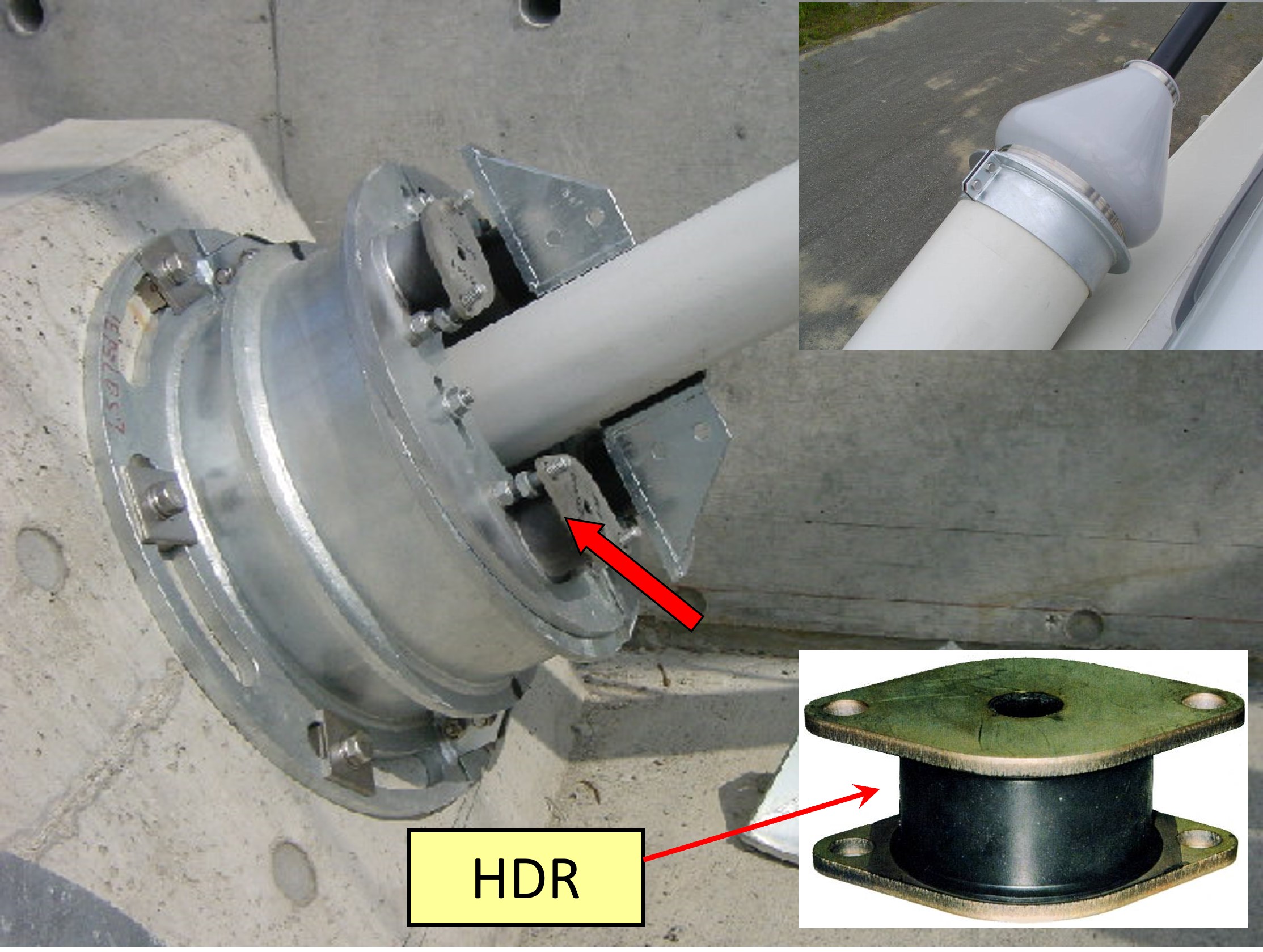

ゴムの物性からダンパーの設計をすると、直径60mmのゴムが最大でも4個あれば必要な対数減衰率が得られることが分かった(図-7)。そして、これも実際の斜材を使った実験で性能を確かめた(図-8)。

図-7 斜材の高減衰ゴムダンパー / 図-8 高減衰ゴムダンパーの振動実験

小田原ブルーウェイブリッジに納入する高減衰ゴムダンパーはまだ量産体制ではなかったので、神戸の長田にある住友ゴムの工場の一室で手作りだった。出荷間近の1995年1月17日、阪神淡路大震災でその長田工場が大きな被害をうけ、ダンパーが全て焼失。結局納入が小田原ブルーウェイブリッジの開通に間に合わず、開通後にダンパーを取り付けた。橋の上で地下鉄サリン事件を知った。

日本しか製造できないこの高減衰ゴムダンパーは、世界の斜材システムメーカーに認められ、斜張橋も含めて海外が25橋、国内は68橋採用された。そして住友ゴムはこの高減衰ゴムダンパーを戸建て住宅の制振装置としても売り出した。OEMも含めて20万棟を超えるらしい。熊本地震や能登半島地震でこの制振装置を付けた住宅は健全だったと聞いた。開発時の一翼を担った一人としてこれほど嬉しいことはなかった。

5.最大の難問、斜張橋との境界

斜張橋とエクストラドーズド橋の境界はあるのか。これは小田原ブルーウェイブリッジ建設当時からいろんな方から投げかけられた最大の難問である。答えを見つけるのに長い時間がかかった。小田原ブルーウェイブリッジが完成した1994年のあと、つくはら橋(1998年)、揖斐川橋(2000年)の建設に携わってようやく一つの道筋が見えてきた。このことは一提案として、JHの小川篤生さんとの共著で1998年のFIP notesに投稿した4)。この論文は、後のプレストレストコンクリート工学会の規準に活かされている。結論は「境界はない」である。

斜材は疲労がクリティカルである。そして斜張橋であれエクストラドーズド橋であれ、斜材一本ごとに変動荷重による変動応力から制限値を決めればよい。つまり、斜張橋だから0.4fpu、エクストラドーズド橋だから0.6fpuという一義的なものではなく、0.4fpuから0.6fpuまでの間で変動応力によって線形的に任意の制限値を取ることができるというのが、プレストレストコンクリート工学会の規準の思想だ。この考え方をfibの委員会で披露し、委員会報告書5)にインプットした。委員会で各メーカーから制限値毎の疲労試験なんかやれないと強い抵抗にあったが、0.4fpuと0.6fpuの試験値から推定できるということを納得してもらい、何とか収まった。制限値が線形的に任意の値を取るという考えはフランスも同じである。

6.世界の反応

1994年に小田原ブルーウェイブリッジ建設の記事が歴史ある米国のENR(Engineering News-Record)に掲載された6)。現場で記者を案内したことをよく覚えている。そのあとの号に、読者から「エクストラドーズドというなら通常のケーブルはイントラドーズドと呼ぶのか?」という揶揄ともとれる投稿があった。フランス人がつけた「extradosed」がお気に召さなかったのかもしれない。

それから7年後の2001年9月、米国の技術ミッションが日本のエクストラドーズド橋の視察のために来日した。筆者は揖斐川橋の視察を手伝った。それまで、日本が米国の橋梁視察に行ったことはあったが、米国が日本に来るのは聞いたことがない。この時はニューヨークの同時多発テロが起き、ミッションの帰国が困難を極めた。

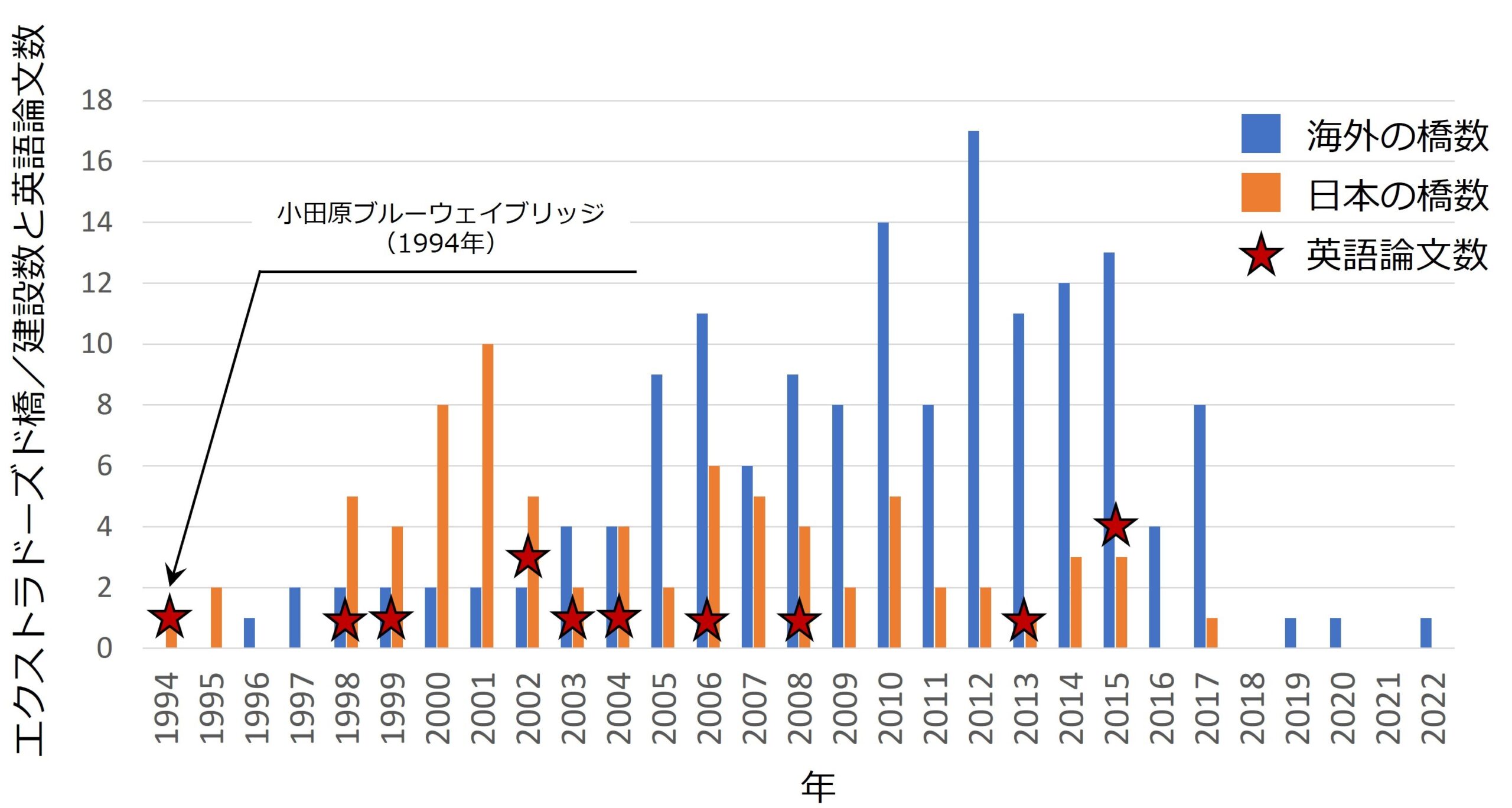

今やエクストラドーズド橋の実績は世界で250橋を超える。実績の双璧は日本と中国だ。図-9はエクストラドーズド橋の建設数と英語の発表論文数である。幸運にも日本発のこのイノベーションに携わることができた筆者は、エクストラドーズド橋を国際会議の場で発信するという責務を課してきた。250橋という実績に少しは貢献できたのではないかと思っている。

図-9 エクストラドーズド橋の実績と国際論文発表数

7.感謝

第一話でミュラーが小田原ブルーウェイブリッジの建設中に訪れた話をしたが、これはJHの故・池田甫さんの企画であった(図-10)。その夜は箱根宮ノ下の富士屋ホテルに滞在した。そしてホテルにミュラーの奥様の出身地産ワインが置いてあったので、皆でそれを堪能し話が大いにはずんだ。このワインが池田さんの計らいだったのかは不明のままである。

図-10 J. Mullerの小田原ブルーウェイブリッジ視察

(後列左端が池田甫さん、J. Muller、筆者、前列左はMITから帰国したばかりの松井保幸さん)

小田原ブルーウェイブリッジの技術委員会委員長であった日本大学(当時)の山﨑淳先生には、心から感謝している。様々な新技術の審議をしていただき、プロジェクトを無事に遂行することができた。

小田原ブルーウェイブリッジではたくさんの方々にお世話になったが、池田さんをはじめ故人になられた方もおられる。橋の形や斜材の色をデザインされた故・大野美代子さん。大野さんは我々エンジニアと一緒にいいものを造ることに専念され、けっして無理強いをされなかった。JHの施工管理として従事された日本構造橋梁研究所の故・塩田良一さん。技術には厳しかったが、優しい人柄で職人からも慕われていた。そしてJHの建設局で担当された故・多久和勇さん。多久和さんが退職されるとき、後輩の方がどの橋が一番印象に残っているかを聞いたら「小田原ブルーウェイブリッジ」と言われたそうだ。そして、橋が見える店で送別会が開かれた。多久和さんの訃報と一緒に聞いたこの話には、筆者の涙腺が緩んでしまった。

マティヴァはミュラーと同じカンプノン・ベルナール社の技術者であった。そして、独立してコンサルタント(SECOA)を立ち上げた。引退後はパリのサンジェルマンにある有名なカフェ・レ・ドゥ ・マゴ(図-11)のオーナーに専念された。なかなか粋な生き方である。エクストラドーズド橋の父であるマティヴァに一度お目にかかりたかったが、2012年に幽明界を異にされ、それは叶わなかった。その後は娘のカトリーヌさんがオーナーを継がれている。

図-11 ドゥ ・マゴ

筆者は2022年にフランス土木学会からアルバート・カコー賞を頂戴した。その時、マティヴァがこの賞の創設者であることを知った。授賞式のあとカトリーヌさんにお会いしたいとカフェを訪ねたが、あいにく外出中で会うことができなかった。一度でいいから彼女に感謝の意を伝えたい。あなたのお父様が私の人生を大きく変えたのですよ、と。

小田原ブルーウェイブリッジは北海道の鋼二主鈑桁であるホロナイ川橋と並んで、その後の第二東名における新技術採用の発火点となった。技術者たちは熱い議論を交わし、欧米に追い付け、追い越せと様々な新技術に挑戦した。どこまで伝わるかわからないが、30年前にこのような熱いプロジェクトがあったことを、次世代の方々に知っていただきたいと切に思う。

参考文献

1)Mathivat, J., Recent Development in Prestressed Concrete Bridges, FIP notes, 1988/2

2)External Prestressing in Bridges, ACI, SP-120, 1990

3)PC斜張橋・エクストラドーズド橋設計・施工・保全基準、公益社団法人 プレストレストコンクリート工学会、2021年11月

4)Ogawa, A., Kasuga, A., Extradosed Bridges in Japan, FIP notes, 1998/2

5)Acceptance of stay cable systems using prestressing steels, fib Bulletin 89, 2019

6)Extradosed box girder span exposes prestressed cables, ENR, February 21 1994

.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら