NEWSNEWS List

土木学会 佐々木葉・前会長が退任。113代新会長には池内幸司河川情報センター理事長・東京大学名誉教授

新会長は「カーボンニュートラルでレジリエントな社会づくりプロジェクト」を掲げる

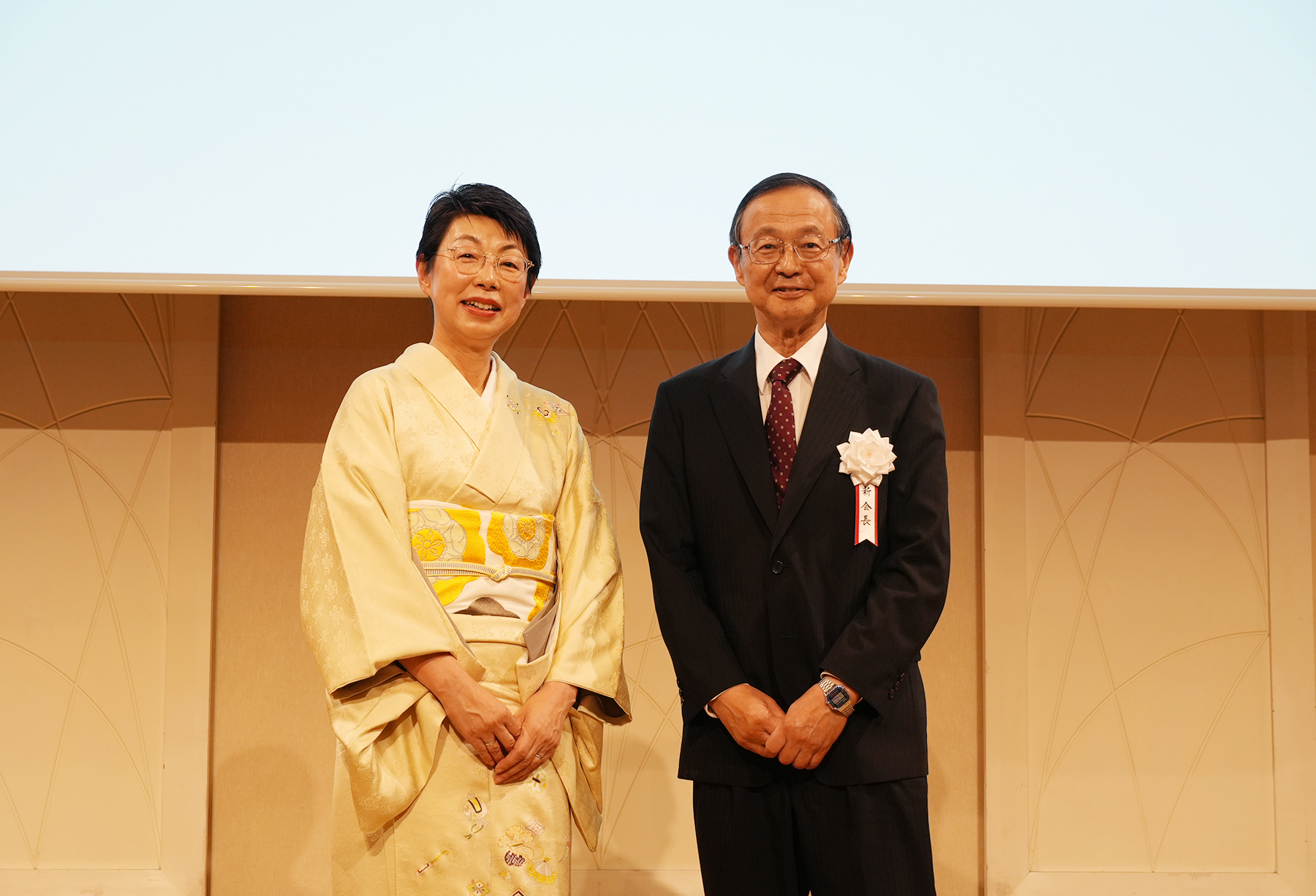

任期を終えた佐々木氏(写真左)はこの1年間の取り組みを振り返り、感謝の思いを述べ挨拶した。土木学会の会長にならなければ経験しなかった多くの体験があり、「楽しかった」と振り返った。1年前、土木学会の抱える多様な課題を少しずつ解決していくためには、会員が自由に交流し、遠慮なく意見を言い合える雰囲気作りが重要だと考え、「会長プロジェクト」を立ち上げた。土木学会は会員一人ひとりが「こうなったらいいな」、「こういうことをやりたいな」という思いを可能にするインフラであり、その可能性を広げるための一歩を踏み出すために邁進した1年であったと語った。

任期を終えた佐々木氏(写真左)はこの1年間の取り組みを振り返り、感謝の思いを述べ挨拶した。土木学会の会長にならなければ経験しなかった多くの体験があり、「楽しかった」と振り返った。1年前、土木学会の抱える多様な課題を少しずつ解決していくためには、会員が自由に交流し、遠慮なく意見を言い合える雰囲気作りが重要だと考え、「会長プロジェクト」を立ち上げた。土木学会は会員一人ひとりが「こうなったらいいな」、「こういうことをやりたいな」という思いを可能にするインフラであり、その可能性を広げるための一歩を踏み出すために邁進した1年であったと語った。会長プロジェクトは3つの柱で展開された。第一に「交流の風景のプロジェクト」では、「JSCE 交流名刺」を作成。表面には会員としての活動履歴や専門分野、さらには縁のある場所や好きなことを書けるテンプレートを用意し、支部ごとに異なるカラーも設定した。この名刺を使うことで、学会活動の場で会社の名刺だけでなく、より深いコミュニケーションが生まれ、長年付き合いのある人同士でも新たな会話が広がっているとの報告もあるという。

第二に、「広がる仕事の風景のプロジェクト」では、学会のキャラクター「クマジロウ」が登場する動画シリーズ「クマジロウの教えてドボコン」を配信し、学会の知識をわかりやすく伝えることで、より幅広い層への情報発信が進められた。また、「広がるインフラWG」や「仕事の風景探訪WG」などの活動では、全国各支部から推薦された“目立たないがすごい仕事”をレポートするプロジェクトも進行中であり、近日中の公開が予定されている。これらのコンテンツは、noteやYouTubeを通じて発信されている。

さらに、3年前から継続している長寿企画「D&Iカフェトーク」では、他学会の会長との対談も実現し、外部の視点から見た土木学会の特色について語り合う機会も得られたと振り返った。

第三に、「学会のDXプロジェクト」では、事務局がシステムをどのようにしたら効率的に仕事がやりやすくなるかを議論し、着実に取り組んでおり、数年後にはより良い形で結果があらわれてくるのではと述べた。

さらに、任期中に迎えた学会の110周年記念では、企画の際に多くの若手メンバーが原動力となり、楽しい議論が活発に交わされたことを紹介。会長の「記念式典のシンポジウムだからと言ってスーツでなくてもいいのでは」の一言から若手先導の斬新な会が実現した。

2015年に土木学会が「DEI行動宣言」を行い、そのフォローアップとして今年度、行動宣言の内容をバージョンアップした。2015年のキーワードが「認める・活かす・育てる」というマジョリティーに気づいてほしいという内容だったのに対し、今回のキーワードは「認め合う・発揮する・育つ」、すなわち主体を変えていくことを重視しているという。加えて、Eの公平性(Equity)が入り、組織マネジメントの視点だけでなく、土木学会がつくるインフラのエンドユーザーに対してもEquityがあるようなインフラを作っていこうということも宣言の中に加えることができたいという。「市民のための土木になっていくために必要なポイント」であると強調し、皆さんのおかげで形にすることができたと感謝を述べた。対話と交流を通し、気持ちを解きほぐし、色々なことに気づくということが会長としてできたのではと語った。

このようなことが実現できた背景には、自身の専門である景観デザインとまちづくりに関する姿勢があるという。景観を「要素間の関係性」として捉え、道路や橋、河川など多様なインフラと関わりながら、行政やコンサルタント、市民と連携して仕事を進めてきた経験が、学会活動にも生かされたと述べた。

また、任期中に発生した道路陥没事故に言及し、「胸が痛み、心が痛んだ」と率直な思いを語った。この事故を受けて、会員が動揺している中、会長は何か言わなくてはと「会員の皆様へ」とメッセージを発信した。この中で「インフラを使う私たちがインフラと共にどう生きていくか、自分ごととして考える社会を目指さなくてはいけない、自分の領域にこだわらず、直面する課題に一人一人関心を持って対話していくことが社会を未来をより良い方向に見据えていく基礎体力を育むと信じている」と発信した。そこで事故を踏まえ、「インフラメンテナンス&マネジメントのためのオール土木学会とりくみ検討会」を設置し、今年度中には横断的で多層的な議論を新しい形を模索していきたいと述べた。

一方で、組織のあり方についても重要な問題提起がなされた。来年度の役員に女性が一人もいないことが判明し、多様性推進に向けた課題を示した。役員の多様性を配慮する方針はあるものの、結果的に女性が選ばれなかった背景には、慣習的な役職選定基準があるのではないかと述べ、多様性を実現するには、単に条件が同じ性別の違う人材を加えるということではなく、異なる意見を持つ人を組織に取り入れることが必要であり、これは意識だけでなくクォーター制等の制度的な支援が不可欠だと述べた。3月の理事会でこの件が明らかになった後、5月の理事会にて、ジェンダークォーター制を導入し、2名の女性理事が確実に選出できる仕組みを作っていただけないかと提案し、7月の理事会で決定予定であることが承認された。この仕組みが育っていくと良いと述べた。

最後に「土木学会は会員一人ひとりの『こうなったら良いな、できたらいいな』を可能にするインフラである。これからも土木学会がインフラの未来を開く人たちが自由に集うインフラであるために歩んで行ければ」と締め括った。

113代会長となった池内氏(写真右)は1982年に東京大学大学院修了後、旧建設省(現在の国土交通省)に入省し、河川の技術者として本省と地方を行き来しながら実務経験を積んだ。さらに、内閣府の防災担当参事官として水害対策や地震を含む政府全体の防災政策の企画立案にも携わり、国交省退職後は東京大学で土木の河川工学の教授として教育にも尽力し、現在は河川情報センター理事長を務めている。

113代会長となった池内氏(写真右)は1982年に東京大学大学院修了後、旧建設省(現在の国土交通省)に入省し、河川の技術者として本省と地方を行き来しながら実務経験を積んだ。さらに、内閣府の防災担当参事官として水害対策や地震を含む政府全体の防災政策の企画立案にも携わり、国交省退職後は東京大学で土木の河川工学の教授として教育にも尽力し、現在は河川情報センター理事長を務めている。

挨拶の中で池内氏は、自身の原点について語った。中学生の時に出会った『後世への最大遺物』の書籍を通じて、「我々の生まれてきた時よりも少しでも日本を良くしたい」という志を持つようになったと述べた。この志が現在の活動の基盤であり、今後も変わらないと強調した。

また、我が国が直面する人口減少やインフラの老朽化、気候変動による災害激甚化など複合的な課題に触れ、一歩見方を変えればチャレンジングな状況であるという。このような課題を乗り越えることにより、「課題先進国」から「課題解決先進国」に変わっていくチャンスなのではないか。これらをクリアにするには自然科学と社会科学の融合が必要であり、総合的なアプローチをしていく必要があると述べ、それはまさに「土木」だと強調した。土木は多様な方々と連携しながら複雑な社会課題を解決して言った分野である。土木学会としては総合力を発揮できる人材育成や、多様な分野の方々が一堂に介して議論できる場をより一層進めていく必要があると考えていると語った。

会長プロジェクトは、「カーボンニュートラルでレジリエントな社会づくり」を推進することを重要なテーマに掲げた。気候変動による異常気象の常態化を肌で感じており、カーボンニュートラルを強力に推進する必要があると訴えた。「このテーマを考えた時に多くの分野の方々からお話を伺った。わかってきたのは各分野が脱炭素に非常に熱心に取り組んでいるということ。社会活動全般を網羅するような取り組みが行われている。この全体像を明らかにしてそれを世の中に打ち出していきたい」と語る。もう一つは土木の魅力発信を訴えていきたいとも。また、現場の労働環境や既存の規制・基準が課題であることを挙げ、改善のために関係者と協力しながら具体的な解決策を模索すると述べた。

さらに、土木分野におけるカーボンニュートラルの実際の取り組みについても、具体例を挙げて紹介した。たとえば、矢作川・豊川流域における分野横断的な官民連携の取り組みでは、「水循環」をキーワードに、再生可能エネルギーの導入や、森林保全・治水・水道からエネルギーに至るまでを含めた統合的なアプローチが進められている。あわせて、都市におけるエネルギー効率化の取り組みや道路分野の取り組みについても紹介し、これらの活動に伴う課題にも言及した。

最後に「カーボンニュートラルでレジリエントな社会づくりの3本柱」を掲げた。一つ目は土木分野におけるカーボンニュートラルの取り組みを体系的にとりまとめたい。二つ目はカーボンニュートラルを進める上で「障壁」となっている事柄を明らかにし、その克服に向けた具体的な方策を関係各位に働きかけたい、三つ目は災害時のレジリエンス強化につながるカーボンニュートラルの取り組みを進めていきたいと抱負を述べ、「各支部の皆様方と連携し、土木学会の活動を盛り上げていきたい」と今後の連携強化を呼びかけてスピーチを締めくくった。

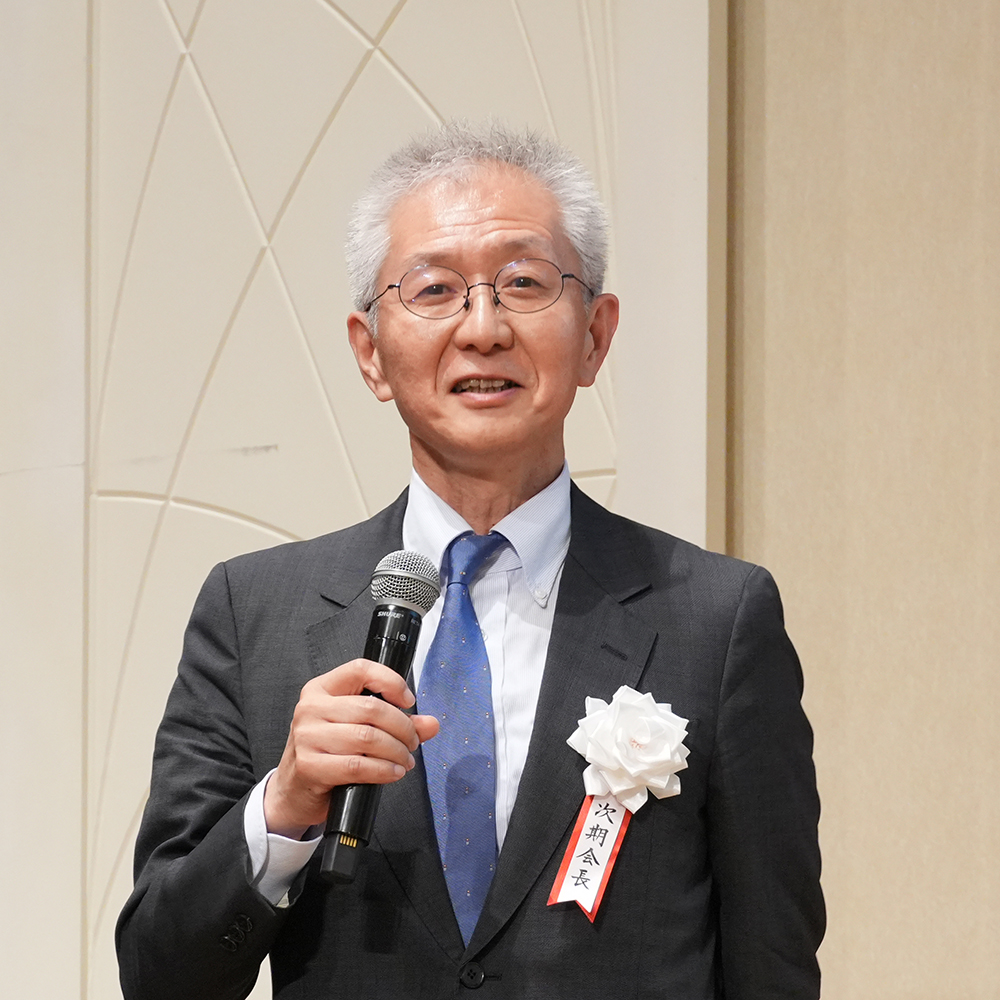

続いて、次期会長に選任された小澤一雅氏(政策研究大学院大学教授)(写真左)は、就任の挨拶の中で、土木学会に対する思いや今後の活動に向けた姿勢を語った。社会においてインフラをいかに提供するかを考える際には、インフラそのものに加え、その提供プロセスにも目を向ける必要があるとし、そこで働く人々や関わる産業、制度や仕組みの構築も重要なテーマであると述べた。

続いて、次期会長に選任された小澤一雅氏(政策研究大学院大学教授)(写真左)は、就任の挨拶の中で、土木学会に対する思いや今後の活動に向けた姿勢を語った。社会においてインフラをいかに提供するかを考える際には、インフラそのものに加え、その提供プロセスにも目を向ける必要があるとし、そこで働く人々や関わる産業、制度や仕組みの構築も重要なテーマであると述べた。

また、創立110年を迎えた土木学会が新たな時代に多くの課題を抱える中にあっては、「インフラサービスを提供していく」という視点からの検討が不可欠であるとの認識を示した。自身にとって土木学会は、これまで多くの機会と成長の場を与えてくれた存在であり、今後は、そこで関わりを持った人々や学会全体に対して貢献していけるよう努めていきたいと抱負を述べた。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら