NEWSNEWS List

2025.03.06

鹿島 道路橋の床版更新における設計業務時間を10分の1に短縮

新たな3Dモデル自動生成システムを開発

鹿島建設は、道路橋の床版更新における設計業務時間を10分の1に短縮できる3Dモデル自動生成システムを開発した。同システムは、道路線形(道路全体の座標、長さ、角度)や、プレキャストPC床版に必要な部材である鉄筋などの数値情報を入力するだけで、プレキャストPC床版の3Dモデルを生成し、部材同士が干渉しない配置を自動生成できる。鋼桁の数値情報を入力することで、生成した3Dモデルに反映させることも可能だ。さらに、生成した3Dモデルに、床版取替前の3D測量点群データを取り込むことで、現況と設計値のずれを容易に把握することができるため、従来は膨大な時間を要していた設計的なシミュレーションを、数値の再入力だけで何度でも、短時間で行うことが可能になった。

同システムは「阪和自動車道(特定更新等)雄の山第1橋他16橋橋梁更新工事(設計業務その1)」(以下、雄の山更新設計業務)に適用しており、その結果、これまで熟練のCADオペレータが手作業で実施していた繰り返し検討の時間を1/10程度に抑制できた。BIM/CIMモデルが同時に完成するため、施工方法の検討や発注者等との協議にも使用できる。

パラメトリックモデリングが可能な3D-CADソフトを活用しており、設計条件や数値情報といったパラメータを入力し、システム化された設計仕様やノウハウ通りに、床版の3Dモデル化を行うことができる。

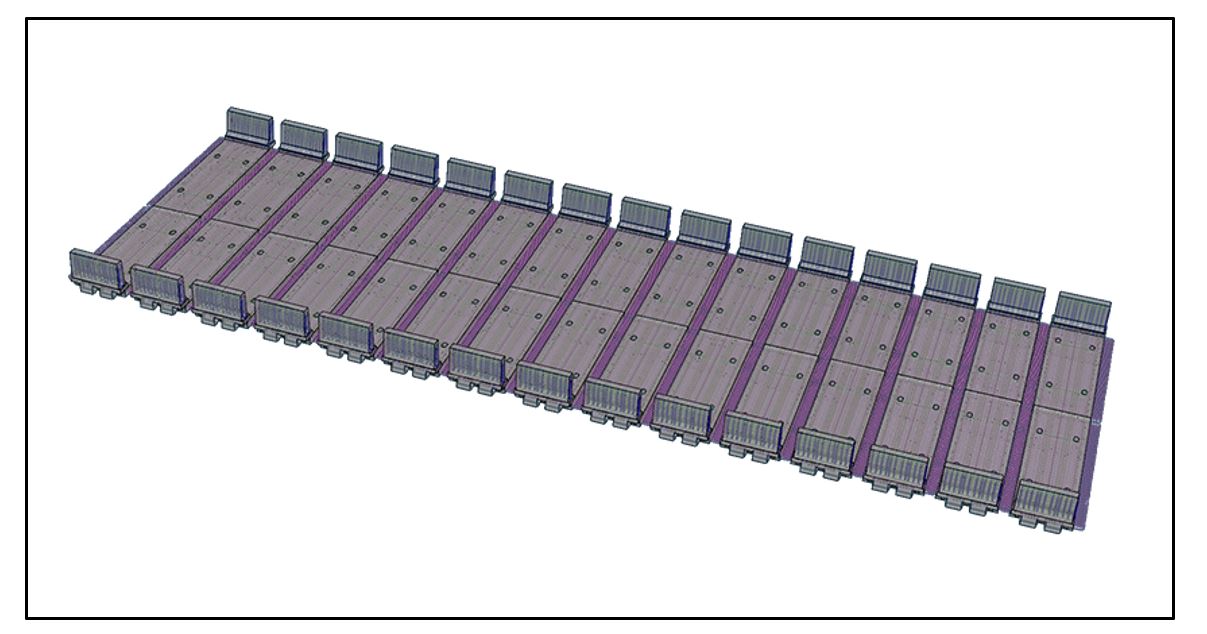

プレキャストPC床版のモデル化は、道路線形情報を数値入力するだけで、3次元情報を有した橋梁の橋面を再現できる。さらに、床版を自動割り付けし、床版厚などの形状データを数値入力するだけで3Dモデルを生成できる。また、鉄筋径やピッチ、かぶり等を数値入力することで、それぞれが干渉しない配筋の3Dモデルを自動生成できる。床版1枚ごとに、2Dの図面データも出力することも可能で、数量算出のための構造寸法表も出力できる。

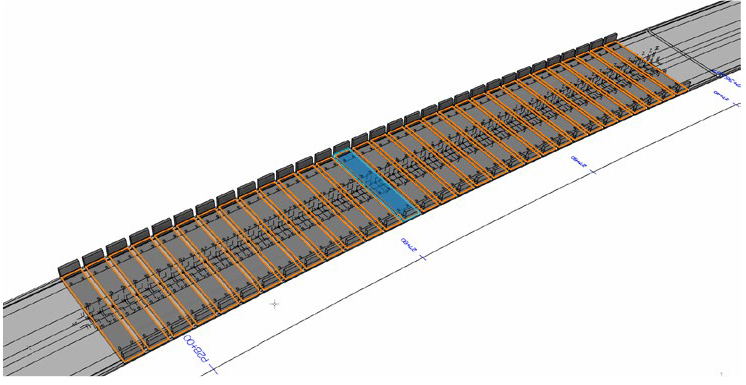

加えて、建設当初の鋼桁手書き図面から読み取った部材厚・幅等の数値を入力することで、様々な鋼桁の3Dモデルを生成することもできる。床版と鋼桁の干渉チェックは、2Dの図面で行う場合と比較して、3Dモデルでは容易になるため、設計業務の生産性が大幅に向上する。また、3Dモデル上に測量データ(点群情報)を取り込み、差分解析を行うことで橋梁全体の現況と図面のずれを瞬時に数値で把握することが可能で、数値を打ち換えるだけで、現況に合わせた微調整を瞬時に設計に反映することが可能となる。

同社は今後、複雑な道路線形を有する橋梁や、プレキャストPC床版の製作および架設の施工計画へも展開するとともに、同社が保有する「スマート床版更新(SDR)システム®」と連携させた情報化施工の技術開発も進めていく方針だ。

プレキャストPC床版の3Dモデルイメージ

同システムは「阪和自動車道(特定更新等)雄の山第1橋他16橋橋梁更新工事(設計業務その1)」(以下、雄の山更新設計業務)に適用しており、その結果、これまで熟練のCADオペレータが手作業で実施していた繰り返し検討の時間を1/10程度に抑制できた。BIM/CIMモデルが同時に完成するため、施工方法の検討や発注者等との協議にも使用できる。

パラメトリックモデリングが可能な3D-CADソフトを活用しており、設計条件や数値情報といったパラメータを入力し、システム化された設計仕様やノウハウ通りに、床版の3Dモデル化を行うことができる。

プレキャストPC床版のモデル化 / 自動生成された配筋3Dモデル

プレキャストPC床版のモデル化は、道路線形情報を数値入力するだけで、3次元情報を有した橋梁の橋面を再現できる。さらに、床版を自動割り付けし、床版厚などの形状データを数値入力するだけで3Dモデルを生成できる。また、鉄筋径やピッチ、かぶり等を数値入力することで、それぞれが干渉しない配筋の3Dモデルを自動生成できる。床版1枚ごとに、2Dの図面データも出力することも可能で、数量算出のための構造寸法表も出力できる。

加えて、建設当初の鋼桁手書き図面から読み取った部材厚・幅等の数値を入力することで、様々な鋼桁の3Dモデルを生成することもできる。床版と鋼桁の干渉チェックは、2Dの図面で行う場合と比較して、3Dモデルでは容易になるため、設計業務の生産性が大幅に向上する。また、3Dモデル上に測量データ(点群情報)を取り込み、差分解析を行うことで橋梁全体の現況と図面のずれを瞬時に数値で把握することが可能で、数値を打ち換えるだけで、現況に合わせた微調整を瞬時に設計に反映することが可能となる。

鋼桁の3Dモデル生成および測量データの取り込みによる現況と設計の差分解析・修正

同社は今後、複雑な道路線形を有する橋梁や、プレキャストPC床版の製作および架設の施工計画へも展開するとともに、同社が保有する「スマート床版更新(SDR)システム®」と連携させた情報化施工の技術開発も進めていく方針だ。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら