兵庫県 供用100年を迎える加古川橋の架替えが進捗

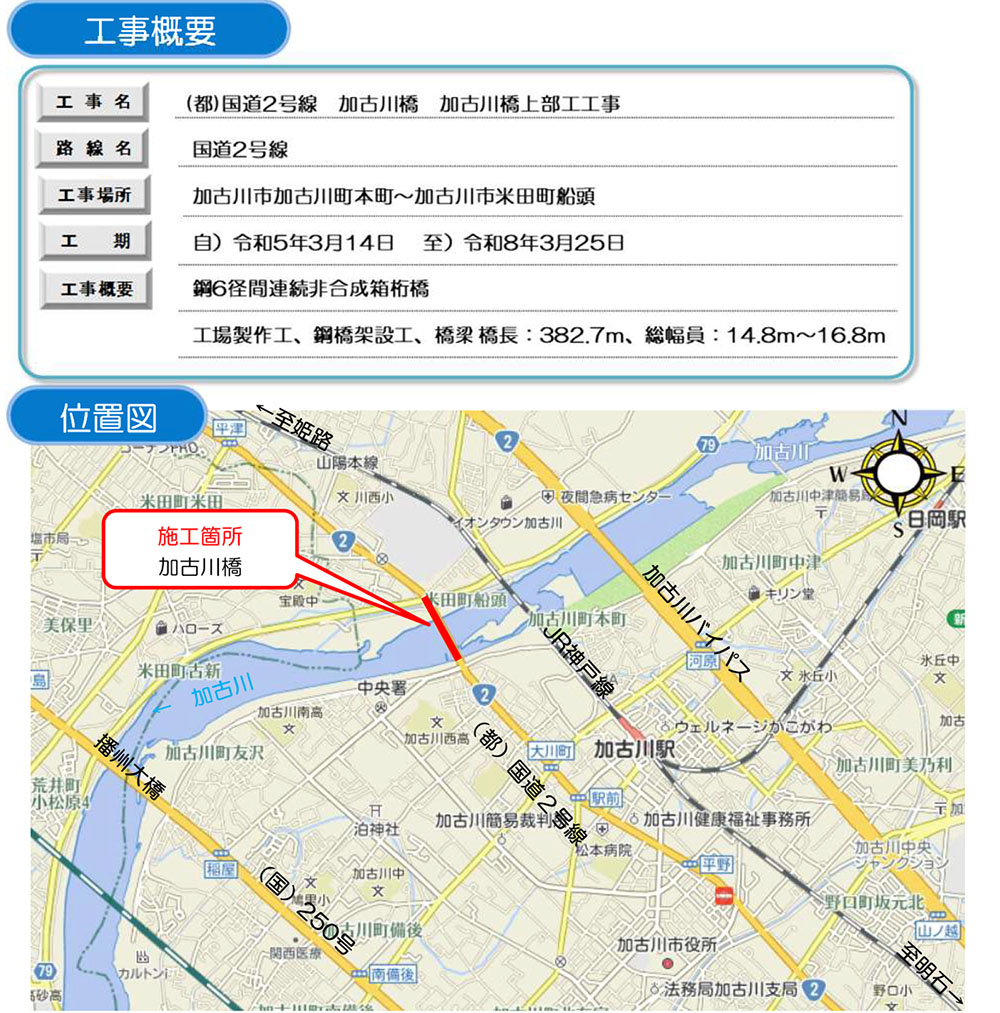

兵庫県は、(都)国道2号線の加古川市加古川本町~米田町船頭の加古川渡河部にかかる加古川橋の架替えを進めている。架替え橋は橋長382.7m、幅員14.8~16.8m、鋼重1873.3tの鋼6径間連続非合成箱桁で、現在、同県が建設している橋梁では城崎大橋に次いで長い橋長を有している。極めて近接した箇所に橋齢100年を超える既設橋があるため、架設には高い安全性が求められる。さらに両岸は交通量の多い重要道路であるため、ヤードの確保は難しいため河川敷を用いた施工が必要となるが出水期の施工は認められず、全て非出水期(11月1日~5月31日)で行わなくてはならず、タイトな工期での施工を求められている。その内容をレポートする。(井手迫瑞樹)

工事概要および橋梁位置図、上部工施工状況写真(兵庫県提供)

河積阻害率、基準径間長、H.W.L+計画余裕高とも基準を満たしていない既設橋

2014年にはP9橋脚付近で、旧橋と拡幅された新橋の突合部に5㎝程度の段差が発生⇒架替えを選択

供用中の既設橋は1925年に架けられた鋼橋であり、今年で橋齢100年を経るミレニアム橋である。さらに1958年に拡幅工事が行われた。しかし河積阻害率は基準の5%に対し6.3%、基準径間長、H.W.L+計画余裕高は必要高の2mに対し1.35mと、いずれも現行基準を満たしておらず、治水上の問題を有している。さらには、2014年9~11月にかけて、P9橋脚付近の旧橋と拡幅された新橋の突合部に5㎝程度の段差が発生し、潜水調査の結果、旧橋ケーソン底部の浮きが確認された。また、主桁の腐食やコンクリート床版裏面の浮きや剥離、鉄筋露出なども生じている。

既設橋(手前の囲い部は橋脚数が多く、河積阻害率が高い、さらに桁下クリアランスも低いことが分かる)(井手迫瑞樹撮影)

耐震補強を行う選択肢もあったが、河積阻害率や桁下クリアランスを一層厳しくしてしまうこともあり、基礎の段差発生や老朽化なども勘案して架け替えを判断した。

斜角はA2側で68.5°ときつくなっている

桁高が高くなることに対応して橋脚高を高くし、H.W.L+計画余裕高を確保

新設橋は、橋長382.7m、総幅員14.8~16.8mの鋼6径間連続2主非合成箱桁橋で、径間長はP1~P5の3径間が67.8~67.9m、A1~P1が42.45m、P5~A2間が66.55mとなっている。交差点との接続位置などの関係からA2(姫路)は斜角が約68.5°ときつい。各脚上は斜角を78°程度で一定に保ち、A1側は同82°と直橋に近い構造となっている。桁高は標準2,550mm、A2の桁端部(700mm)と径間長の短いA1~P1が1,000~1,950mmとなっている。桁高は既設橋より格段に高いが、H.W.Lを確保するため、橋脚の高さを最大16.6mとし、「既設桁の桁高分、脚長を高くしたうえで桁を配置する構造」(上部工~床版~舗装製作・施工の高田機工・三井住友鉄構エンジニアリング・日本橋梁JV)としている。

橋梁一般図

既設桁の桁高分、脚長を高くしたうえで桁を配置する構造

基礎の施工と非出水期の短い期間内に施工せざるを得ない

下部工の設計は、完成形だけではなく施工時も考慮せざるを得なかった

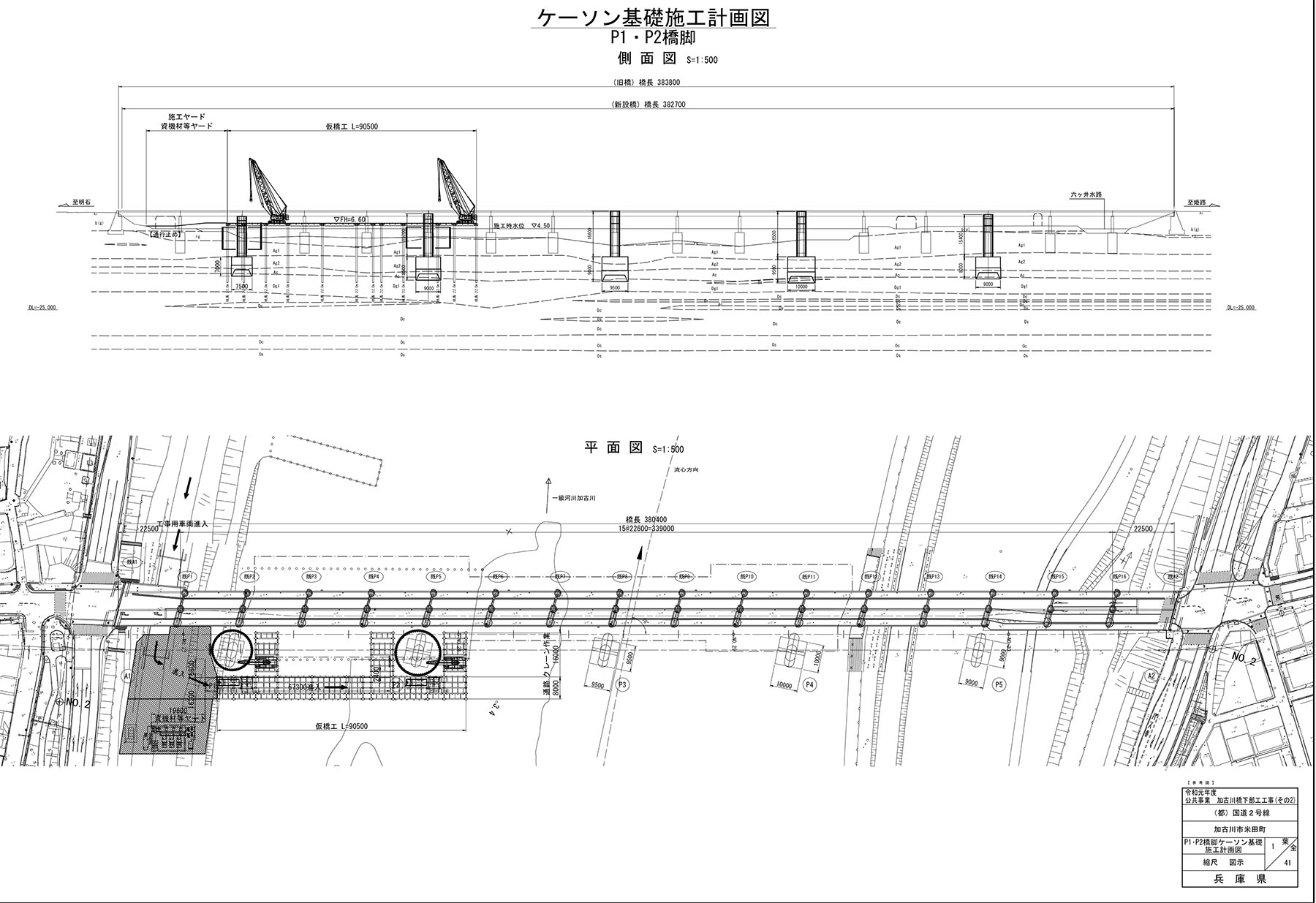

同橋の施工におけるクリティカルポイントは、基礎の施工と非出水期の短い期間内に施工せざるを得ない点である。とりわけ一部では傾斜も起こしている供用中の既設基礎に影響を与えないように新設基礎を施工しなくてはならず、下部工の設計は、完成形だけではなく施工時も考慮せざるを得なかった。そのためまずは新設橋施工時の既設橋も含めたFEM解析を行い、既設橋の基礎の変位を10mm未満に抑えれば、大きな影響が無いという事を確認した。次いで、影響を極小化するために橋脚の梁を下流側に大きく伸ばし、柱および基礎の位置を既設橋から遠ざける偏心的な下部工を製作する設計を行った。さらには、ニューマチックケーソン施工の築島時に鋼矢板を使わない(左岸側河川敷部にある)P5橋脚においても、基礎施工時には遮蔽矢板を用いて既設橋基礎の変位が出ないような施工を行っている。

ケーソン基礎施工計画図

また、11月から翌5月末までの7カ月間しか施工できないため、特に河川内の工事はタイトになる。最低限、基礎と橋脚の施工は4カ月かかるため、河川内の仮桟橋の架設、撤去は3カ月という短期間で行わなくてはならない。その工期短縮を図るため、仮桟橋工法にはLIBRA工法を採用している。

下部工の施工状況 橋脚の梁を下流側に大きく伸ばし、柱および基礎の位置を既設橋から遠ざける偏心的な下部工を製作

また、仮桟橋工はLIBRA工法を採用した

_アートボード-1.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら