兵庫県 供用100年を迎える加古川橋の架替えが進捗

P4~A2について河川敷を使って先行架設 同径間を架設の地組ヤードとして活用

両岸に送り出しの起点となるヤードをつくることは難しい

P4~A2について河川敷を使って先行架設 同径間を架設の地組ヤードとして活用

次いで上部工である。写真で示されている通り、両岸の道路は、朝夕はもちろん、それ以外の日中でもかなりの交通量を有している。さらには、同市や高砂市、姫路市に至る沿岸部の工場地帯への輸送ルートにあたるため、大型車もひっきりなしに通っている。とてもではないが、両岸に送り出しの起点となるヤードをつくることは難しい。一方で、加古川は、非出水期であっても中央部にそれなりの水量が流れており、全体をトラッククレーン+ベント工法で架設することは難しい状況にある。

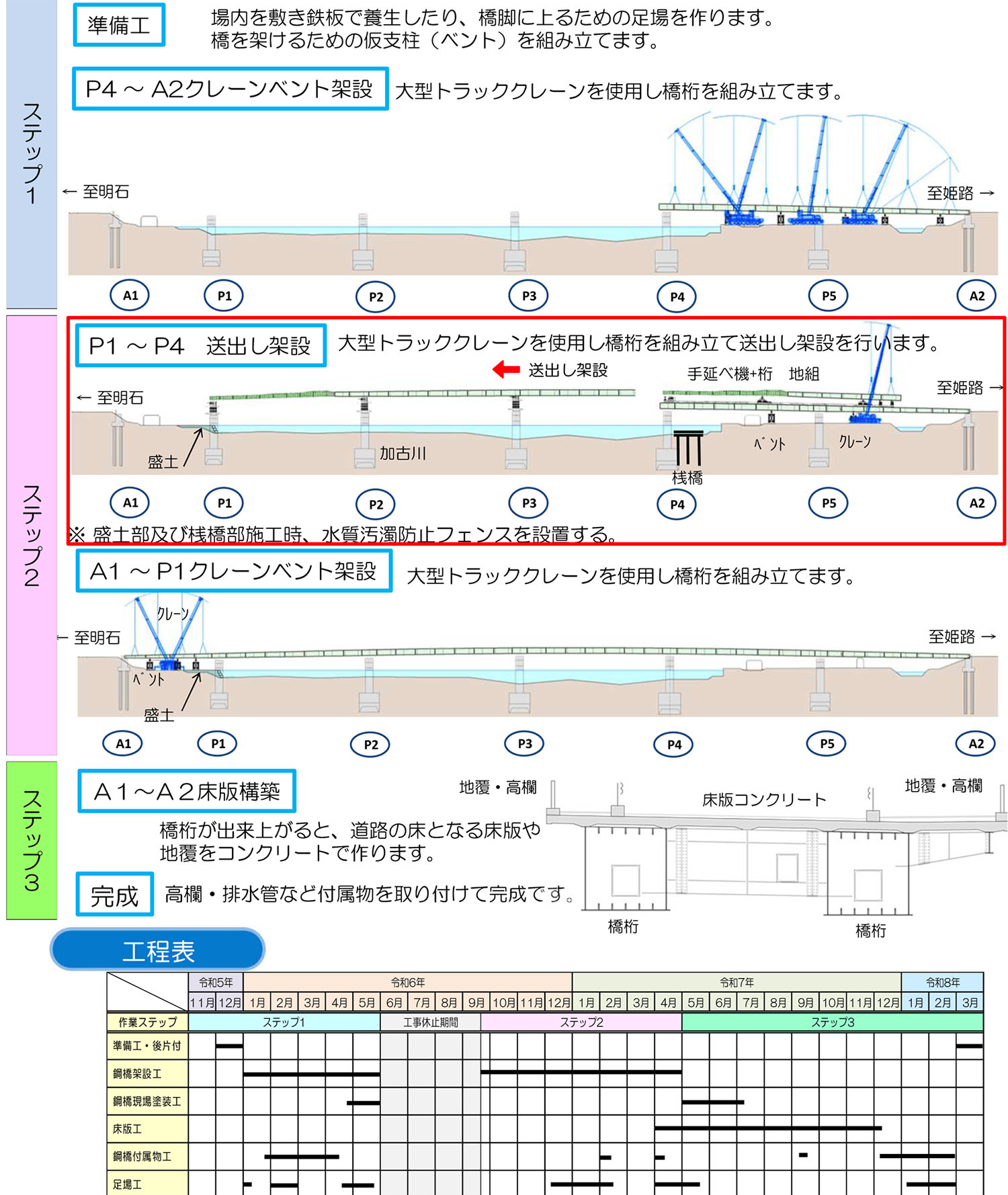

上部工の施工ステップ

そこで、P4~A2の右岸側2径間については、同径間にベントを5個所設置し、河川敷でベント間の桁を地組し、700tトラッククレーン(以降、TC)を用いてA2側からP4側に向けて順次架設していった。同径間架設時の最大吊り荷重は62tであった。

P4~A2間の桁を架設した後は、その桁上をP1~P4間の地組、送り出し基点のヤードとして用いている

P4~A2間の桁を架設した後は、その桁上をP1~P4間の地組、送り出し基点のヤードとして用いている。まずは、送り出し設備(台車やクレビスジャッキレールクランプジャッキなど)、さらには各橋脚上に受台を構築する。受台の高さは約6mの高さとなっている。次いで、桁下の河川敷でまず手延べ桁をブロックごとに製作し、順次700tTCを用いて桁上で約54mの手延べ桁を架設した、さらにその背面に同じく河川敷で地組した、1ブロック約20tの桁ブロックを2ブロック(平均約19m)接続し、順次送り出しては、後方に2ブロック接続することを繰り返していった。全送り出し量は259mに及ぶがこれを14回(送り出しに1日、後方接続に2日を確保)に分けて送り出す作業であり、期間は約8週間を要した。1mも離れていない箇所に供用中の既設橋があるため、既設橋の架替え橋架設側にある上流側の歩道部は閉鎖し、下流側の歩道部のみを使える状態にした架設を行っている。さらには送り出し時には、桁下の歩車道は一時閉鎖するなどの安全性確保策も講じている。

上流側の歩道部は閉鎖し、下流側の歩道部のみを使える状態にした架設を行っている(2025年1月29日、井手迫瑞樹撮影)

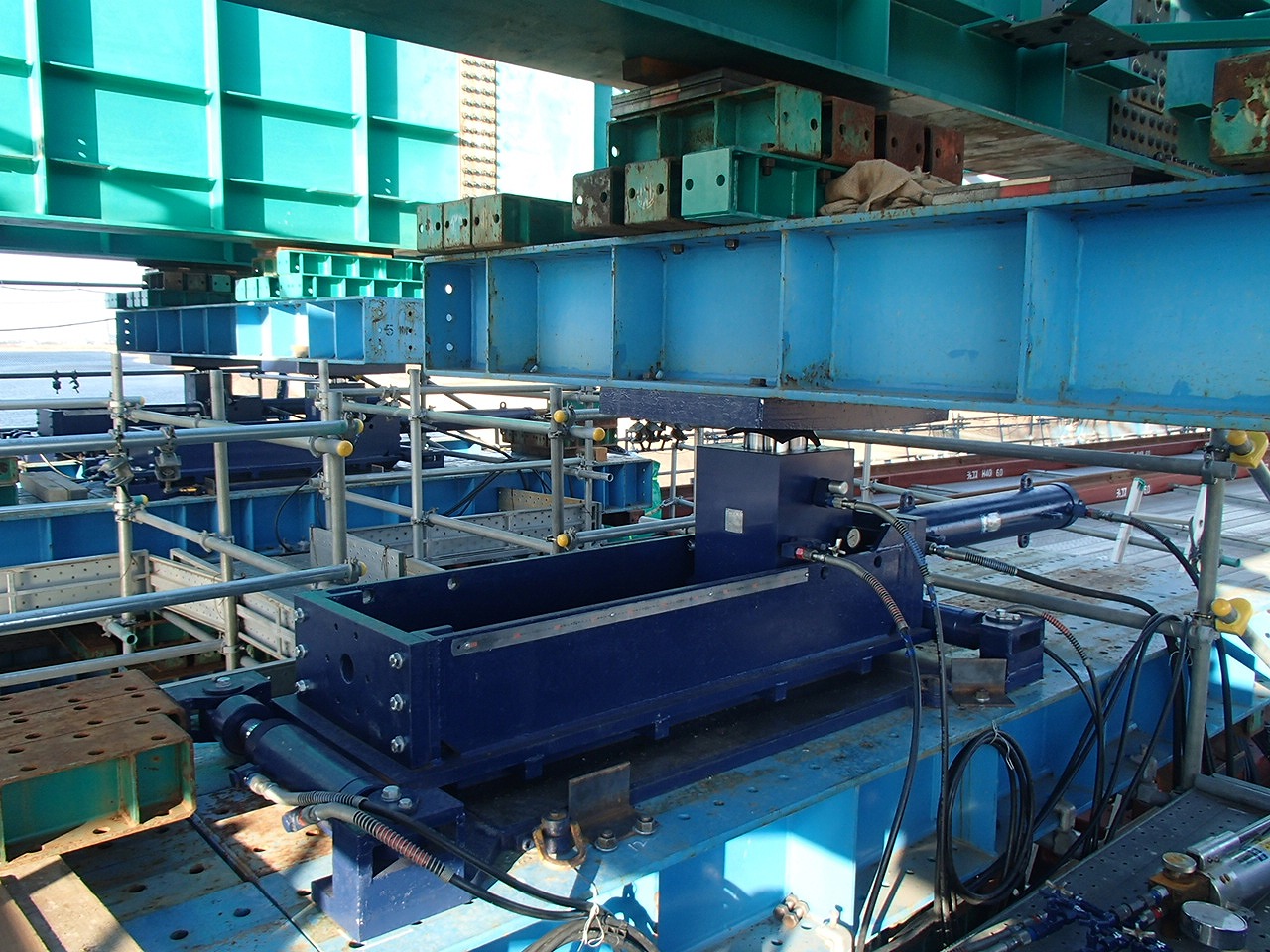

送り出し設備

送り出しは1ストローク1mのクレビスジャッキと、脚上に設置しているレールクランプを用いて、ゆっくりと安全性を確保しながら施工しており、ダブルツインジャッキなどの連続施工はあえて行っていないという事である。

姫路側(A2側)上流および下流から見た新桁の架設状況(2025年1月29日、井手迫瑞樹撮影)

A2側橋台部及び河川敷ヤード(同)

P9~A2間の桁上に地組される鋼桁(同)

さらに送出し架設が進んだ状況(2025年2月25日、井手迫瑞樹撮影)

桁下に上沓の板が見える(左)/A2側ではジョイントの設置を行っていた(中、右)(いずれも2025年2月25日、井手迫瑞樹撮影)

A1橋台部 / 加古川市街地側は道路線形もさわる必要がある(同)

桁を6.2mジャッキダウン

H.W.L+2mの離隔が必要であったため、両端部は下面足場が桁より下に出せない

送り出し完了後はP1~P4間3径間について6.2m高のジャッキダウンを行った。各橋脚上にはベント柱・H鋼・サンドルからなる鋼材のブロックをボルトで固定して積み上げた支柱を2列配置している。桁をジャッキで支えている間は、もう一方の支柱は一定の高さまで撤去し、ジャッキで降下させ、目標の高さまで下がったら桁の荷重を受ける状態となる。その後にジャッキ下の支柱を一定の高さまで撤去してジャッキを再度設置するという作業を約40回繰り返し、最終的に脚上の支承に桁を固定する。ジャッキダウンの1回あたりの高さはサンドル2段分の約300mm。基本的にP4・P2→P3・P1の順に交代でジャッキダウンしていった。

ジャッキダウン状況

ジャッキダウンは200t油圧ジャッキを各ピアに4台用意して施工するが、ここで一番注意していることは、施工時の反力管理である。操作盤で集中管理しながら異常値が出たらすぐに止められるよう万全の安全体制で施工している。

架設後は、足場を組み、床版の型枠を設置する。次いでRC床版の鉄筋組み、コンクリート打設を行っていく。防水工は通常のアスファルト塗膜系防水、舗装は基層40mm、表層40mmでいずれも同JVが施工する予定だ。

防食は耐候性鋼材(ラスコールN処理)を用いた。

上部工で苦労している点は、「非出水期での施工が求められる工程があったため、非常にタイトであったこと。とりわけ河川敷内も歩行者や自転車が通るため、第三者被害を抑止する必要があり、桁が動く際は誘導員を立てて、一時通行止めを行った上で施工した。」

「また、H.W.L+2mの離隔が必要であったため、両端部は下面足場が桁より下に出せず、足場の組立てを変えるなどの工夫が必要であった」(同JV)ということだ。

残り1径間で架設が完了する

設計は東洋技研コンサルタント。下部工施工はP5が吉田組、P1~P4が吉田組・日本海工JV。仮桟橋一次下請は横山基礎工事、ニューマチックケーソン一次下請は(株)加藤工務店。上部工製作・架設は髙田機工・三井住友建設鉄構エンジニアリング・日本橋梁JV。一次下請は清水工業(架設工)、オックスジャッキ(ジャッキ工)、松陰塗装(塗装工)。

_アートボード-1.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら