新しい時代のインフラ・マネジメント考

1. はじめに

さて、4月です。新たな年度が始まります。みなさんお疲れ様です。

1月に発生した埼玉県八潮の道路陥没都事故は、それなりに世の中にインパクトを与えてはいる。笹子トンネル以来の大問題化してはいるが、これが、笹子の時と同様に根本的なインフラ老朽化問題の解決にはならないだろうと、思います。そもそもの考え方を変えなければならないのだが、おそらくそうはならない。

私事では、4.1付けで、富山市政策参与改め、「富山市政策アドバイザー」を延長で襲名し、さらに金沢工業大学客員教授を拝命した。

2.今感じる違和感

今月は、新年度であるので、私の感じている違和感に関しお伝えしたい。これはあくまで個人での感想であるので、同意してくださる方のみお読みください。

(1) 我々の目的は何か?

我々管理者が、持たなければならない目的は、何なのか?これは各自考えてください。そして当事者意識を持ってください。

(2) 点検

「点検はしていた。」それはそうだろうインフラは重要な、ものなので点検されなくては困る。道路法で決まっている法律なのだ。しかし、点検は導入部であり、それがすべてではない。点検をするのは当たり前で、自慢するものではなく。「点検はしていました。」というのは言い逃れに過ぎない。

また、それはだれがやっているのか?その精度は?大丈夫だろうか?

(3) 診断

点検しても、適正な診断や評価ができなければ意味がない。これを業者に任しているのであればそれは責任の放棄である。

診断は管理者の役割である。つまり、判断をだれがしているのか?というのも課題となる。民間に任せたり、他人任せにしていないだろうか?

(4) 措置・補修

この部分が本来、維持管理では重要な部分である。問題なのは、有効な補修材料と方法(工法)、とその評価データがないことである。これは実証不足であり、確認不足である。管理者は税金を使って実施しているので早期劣化や、高価のない補修をすればそれは税金の無駄使いになる。

また、全体のマネジメントを考えたときに、補修の効果がなければ、皆さんの好きな、長寿命化にも予防保全にもならない。安易にコンサルから提示されたものを使用し効果のなかった事例は山ほどある。

職員から、「あれは、2度とやりません。」という言葉もよく聞く。今は試行期間だと考えているが、評価はきっちりやったほうが良い。

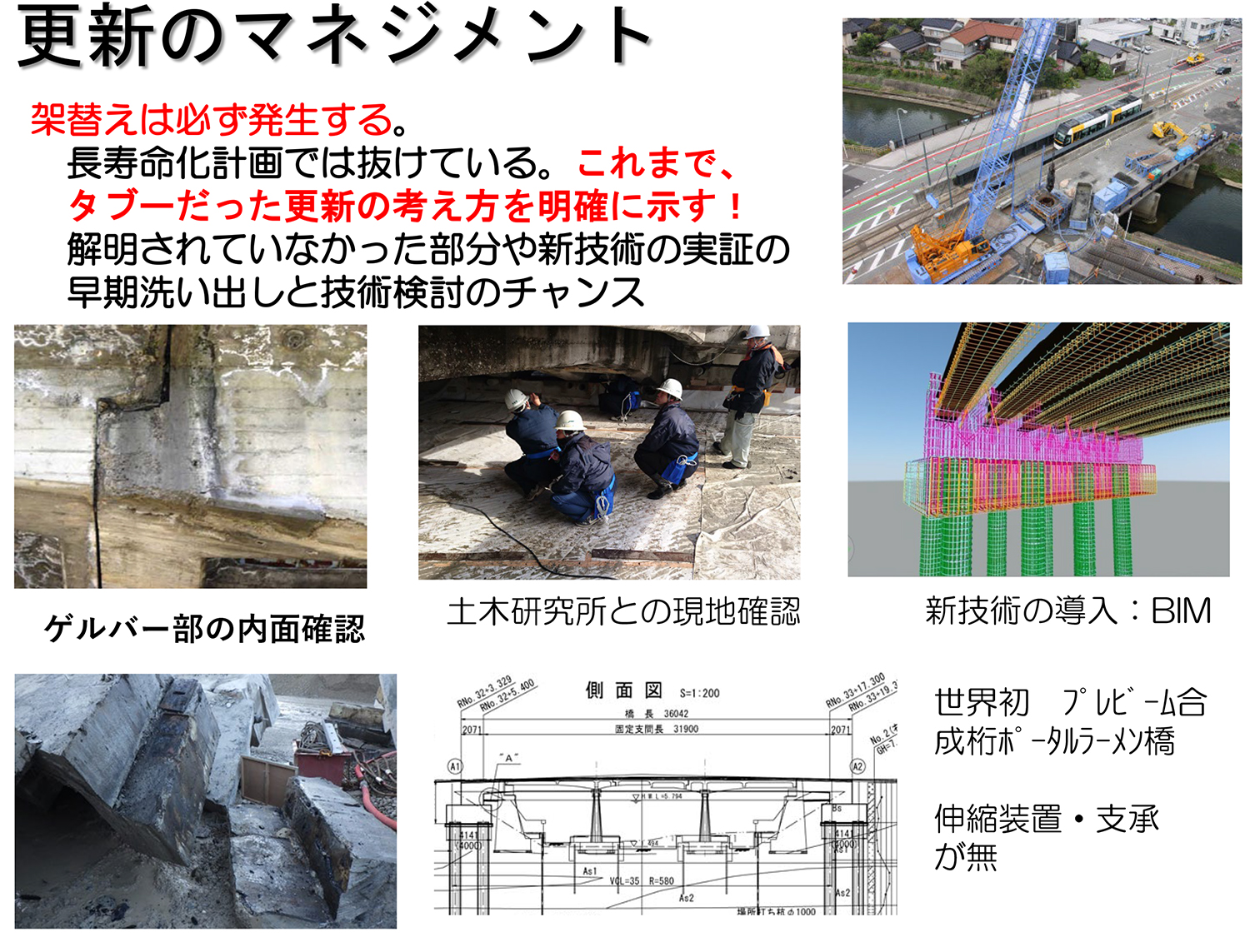

(5)更新、撤去

あまり議論に上ってはいないが、更新、撤去、は必ず必要な判断である。これができなければ、管理者としての責務は果たせない。

通行止めは、必要な行為ではあるが、通行止めしても維持管理費は、発生していく。

(6) 監視という行為

劣化損傷は大きいものの、予算がないとか、あまり重要でない通行量が少ない。

などの場合、監視という行為も判断に入れなければならない。評価Ⅲでも、予算がなく補修が実行できない場合などはこれにあたる。さらには健全だと思われるが、監理しにくく、行きづらい場所などは監視するという方法もある。

(7) 記録

マネジメントサイクルの中で、記録というのが重要だと言われている。記録は重要である。しかしその中身を考える必要がある。記録すればよいというものではなく、その中身が重要。

(8)継続とマネジメント

(1)から(7)までの工程の繰り返し継続が延々に続くことの認識が必要である。これらを実行し、不備は是正していくことが必要である。そしてより効率化高度化を考えていく必要がある。全体をマネジメントしていき、どの時点で更新や撤去になるのかも見極めないと、とんでもないことになる。

3.点検の話を、いつまでするのか?

道路法の改定による、5年に一度の橋梁などの全数近接目視点検の義務化が施行されて10年3巡目に入った。今年度は点検要領の改訂が行われた。八潮の事故でも言われたことだが、「点検は実施していた」とはよく聞く。何が点検において課題かと言うと

① 定期点検レベルの点検でどれだけのことがわかるのか?

② 点検員のレベルは十分なのか?にわか仕込みの資格で、満足していないか?

③ 官側に判断能力はあるか?

④ その劣化損傷は、本当に老朽化によるものか?

⑤ 詳細点検の必要性判断はしているか?

⑥ 全体の判断は的確にできているか?

⑦ 場合によれば、解析による確認も必要ではないか?

こういうことである。

点検は点検であり、事実の把握である。正確性は100%でなくともそれをどう、感じられ判断するかが重要である。そしてどう対処していくのかである。

管理者は「点検はしてました。」では、責任の回避はできない。点検してどう判断したかが重要なのである。本来、お金がないでは済まされない。判断できる人間が必要である。ある人間が判断したが無視されたとか、後回しにされたというならば、その部分の記録も重要である。誰が必要ないと判断したのかも今後は重要となる。責任の回避は許されない。財政、予算の関係で、後回しにしたのならばそれも記録しておくべきである。それができなければ国土強靭化などは絵空事である。

しかし、適切な判断ができなかった」、あいまいな判断であったというのも記録として残さなければならない、それはそれで重要な記録であり、後の反省材料となるであろう。

技術的に判断できなかったのか?財政の問題で対処できなかったのか?政治的判断で対処できなかったのか?この部分の記録こそが重要である。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら