NEXCO大規模更新シリーズ② 中央道北市場高架橋、欠梁橋の床版取替

NEXCO中日本は、中央道土岐JCT~多治見IC間にある北市場高架橋と欠梁(かけはな)橋の両上り線のリニューアル工事を昨年5月GW明けから12月年末にかけて行った。両橋は下り線も同様のスケジュールで行う予定である。北市場高架橋は住宅に隣接しており、住宅に配慮しながら施工せねばならず、欠梁橋は桁下に農業用水があり、そこに施工の際に生じる水は落とせないという条件がある。また、追い越し車線の床版取替施工時は工事エリアが上り線と下り線の間のいわゆる「島規制」になるため細心の注意が必要である。ヤードも狭く、工期も限られていることから、労働基準監督署のクレーン検査が不要な巻上装置と移動装置が各個に独立した半断面床版取替機を導入している。さらには防食鉄筋に従来のエポキシ樹脂塗装鉄筋ではなく、溶融亜鉛めっき鉄筋を用いていることも特徴だ。その現場をお届けする(井手迫瑞樹)

北市場高架橋(近景)(井手迫瑞樹撮影)

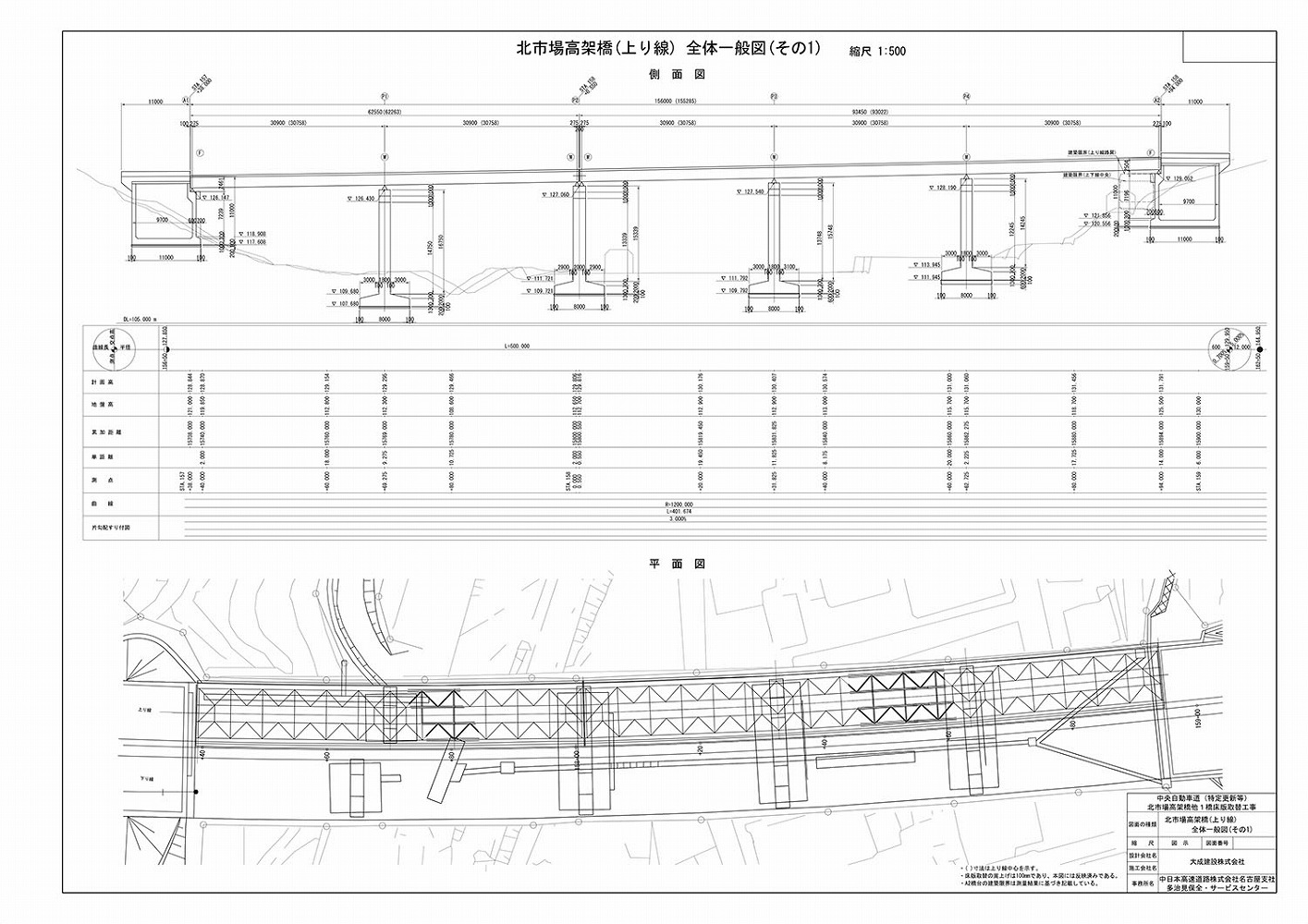

北市場高架橋、欠梁橋(両上り線)一般図

欠梁橋下り線(NEXCO中日本提供、以下注釈なきは同)

欠梁橋は土岐JCTに近接、北市場高架橋とも近く、連続規制により2橋を施工

大型車混入率は27% 欠梁橋は登坂車線級の厳しい上り勾配

増厚工や防水工などを施していたものの劣化が進み取替を選択

橋梁概要および損傷状況

両橋は昭和48年9月6日に供用され、50年以上が経過している橋梁である。いずれも昭和39年鋼道路橋設計示方書に拠り建設された橋梁で、北市場高架橋が橋長156mの鋼2+3径間連続非合成4主鈑桁(支間長30.9m×5)で主桁間隔は2,650mm、既設RC床版厚は建設時210mmで、現在は40mm増厚しており250mmとなっている。欠梁橋は橋長80mの鋼3径間連続非合成4主鈑桁橋で、主桁間隔は若干広めの3,500mm、既設RC床版厚は建設時から230mmとなっている。1日交通量は上下線合計で約33,000台、1日大型車交通量は9,000台と多く、大型車混入率は27%に及ぶ。

北市場高架橋 空撮

欠梁橋 空撮

線形的には、北市場高架橋が直橋で横断勾配は3%、縦断勾配はA2方向に0.7~5%となっている。欠梁橋が横断勾配4%、縦断勾配が4.7%で上り線は登坂車線のある個所ぐらい厳しい上り勾配となっている。

北市場高架橋は、1979年に塗替塗装、1986年に壁高欄補修、88年に再度塗替塗装および検査路の設置、91年に縁端拡幅などを行っている。さらに95年に床版上面の増厚および床版防水、検査路の設置を行い、2007年と12年には増厚補強した界面で空洞が見つかったため、界面の樹脂注入を行い、12年には床版防水工(GⅠ)を再施工している。

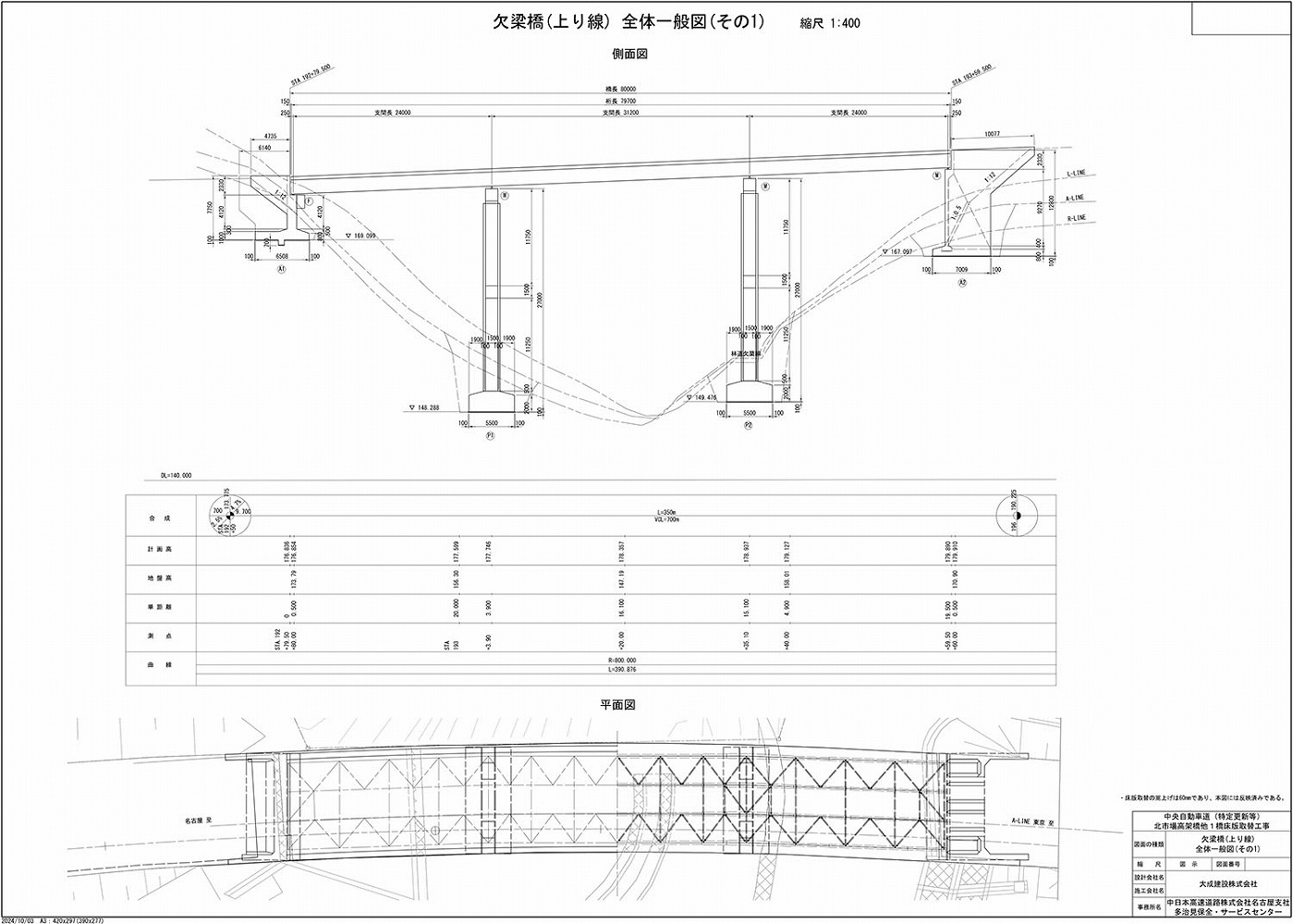

北市場高架橋の床版裏面状況 エフロレッセンスの析出や幅の大きなひび割れが散見される(右は井手迫瑞樹撮影)

北市場高架橋の路下状況② 桁や支承の塗装劣化が見受けられる(井手迫瑞樹撮影)

欠梁橋上下線の路下状況 床版の損傷や桁の塗装劣化が見て取れる

欠梁橋については、2021年度に定期点検を行った。その結果、床版の健全度が国土交通省の判定区分で健全度Ⅲとなり、早期措置段階で次回点検までに補修を行う必要があると判断され、今回リニューアル工事を行うことにした。北市場高架橋も維持・補修の結果、健全度的には小康状態であるものの、同様にかなり傷んでいるということで、リニューアル工事を行う判断となったものである。

なお、塩化物イオン濃度は北市場高架橋の床版上面の鉄筋位置で0.83kg/m3の含有が検出されているが、直ちに腐食が生じる値ではない。

床版と壁高欄一体型のL型のプレキャスト床版を用いる

第3ステップ ヤード幅約5mの状況で左右に部材を振れない状況で施工しなくてはならない

床版取替概要

床版取替の面積は、両橋合わせて2,601㎡。PCaPC床版のパネルサイズ(半断面換算)は北市場高架橋が橋軸2,280~2,300mm×橋軸直角5,072~5,148mm(標準版)で136枚、欠梁橋は同2,263~2,300mm×5,595~7,125mmで70枚取り替える。プレキャストPC床版は半断面であるが、床版と壁高欄一体型のL型のプレキャスト床版を用いることで工期の短縮、地覆・床版間の現場打ち不要による品質向上を果たしている。橋軸直角の長さが異なるのは、「床版のモーメントが小さくなる箇所に継手部を設けるため、大きく変化する箇所もある」(NEXCO中日本)としている。床版防水工は全面積にGⅡ(オルタックスプレー ES-Aシステム)を用いる。

半断面施工

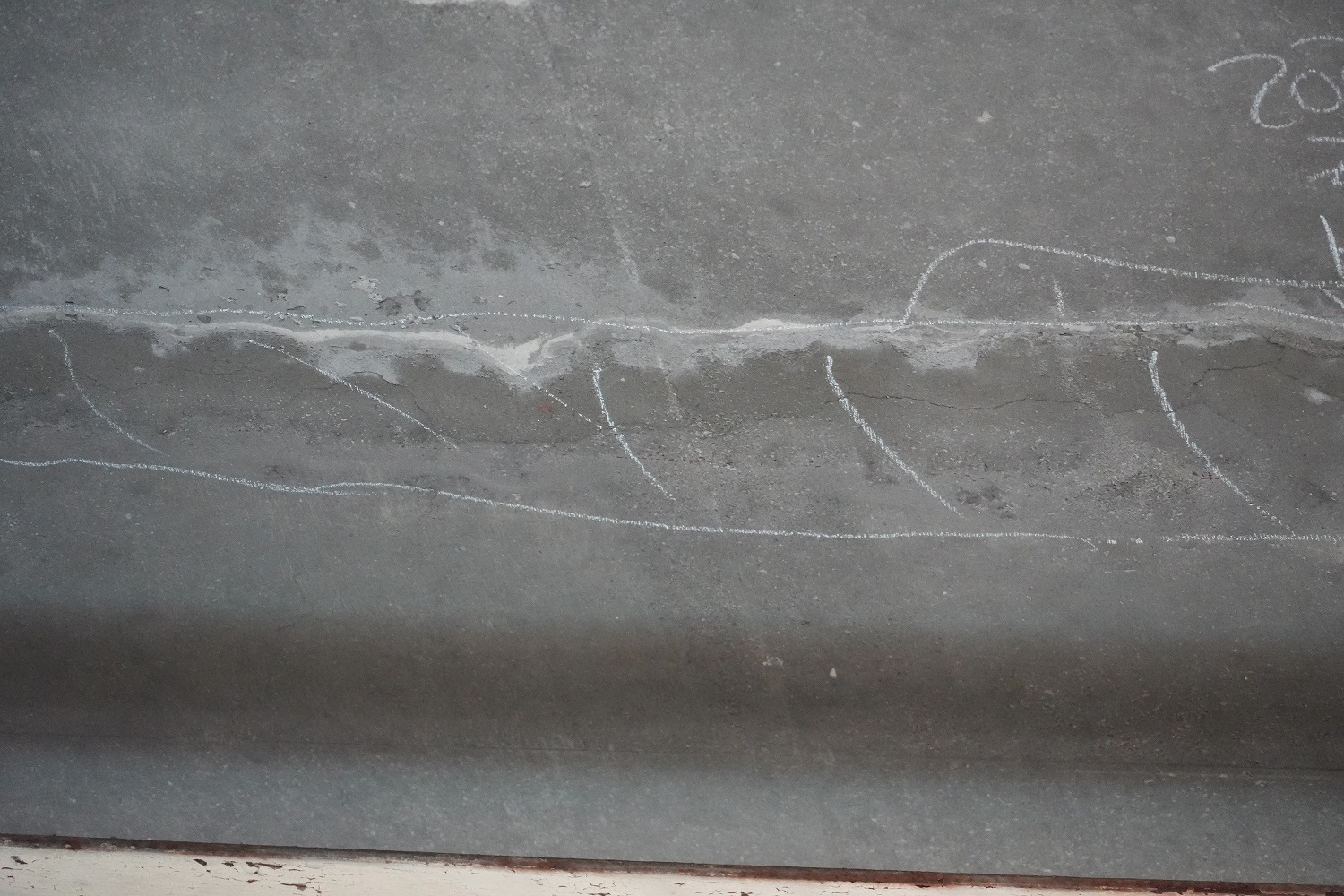

今回の現場の特徴としては、半断面施工を行っている点である。これは欠梁橋が中央道と東海環状道の分岐点である土岐JCT付近に近接しており、下り線で1車線規制すると、中央道の渋滞が5~10kmで生じ、東海環状道まで渋滞が延伸してしまう可能性が予見されたためである。「これでは東海環状道の、環状道路として迂回する機能が無くなってしまう」(NEXCO中日本)。そのため、下り線(名古屋方面)に関しては、「どのような時も2車線を確保するというコンセプト」(同)とした。さらに北市場高架橋と欠梁橋の離隔は約3.6kmと極めて近接しており、橋梁間の道路線形が悪く、連続規制により2橋を施工している。欠梁橋はトンネルに近く、トンネル間の離隔が大きいことから上下線の橋梁が10m離れているが、北市場高架橋は上下線の隙間がほぼない状況である。

規制計画とステップ施工(NEXCO中日本提供資料を一部加工)

夏季交通混雑機は一時開放する

施工は4ステップで行う。今回施工した上り線はまず第1ステップで上り線の追越車線、次いで第2ステップで同走行車線を規制して施工、さらに今年5月GW明けから始まっている第3ステップでは下り線の追越車線、第4ステップで同走行車線を施工する。難しいのは第3ステップである。ヤード幅約5mの状況で左右に部材を振れない状況で施工しなくてはならない。しかも工期は5月GW明けから8月お盆前の3か月程度で施工しなくてならない(昼夜連続規制が基本となる)。規制の面で厳しいのも第3ステップである。下り線の2車線の間に施工箇所ができ、通常の走行車線および追越車線を左右に分岐させる規制となるため、下り線の車線変更ができなくなる。施工ヤード内の安全と走行車両の安全を確保するため、仮設防護柵を設置して対策を行った。とりわけ北市場高架橋は上下線の離隔がほとんどない。こうした箇所では現場によっては上下線の桁を仮につなげて、さらに中分間に仮設床版などを入れることで上下線間をつなぎ、施工ヤードに余裕を持たせるという事もなされているが、本現場については、「新旧床版間や上下の桁間を繋げてしまうと、挙動が変わり、床版にダメージを与えてしまう可能性がある」(NEXCO中日本)ため、新旧床版間は各ステップとも繋げない構造としている。

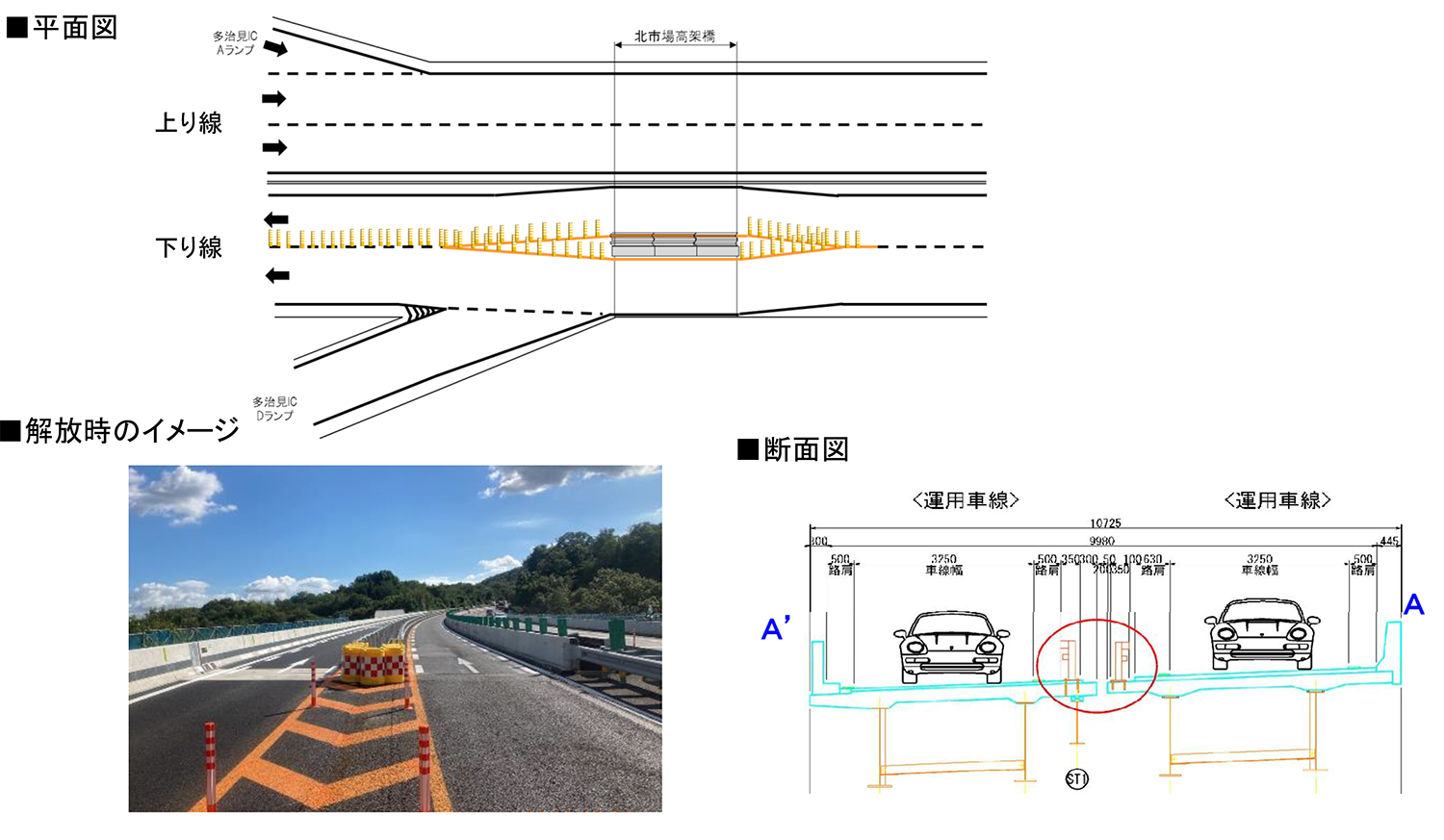

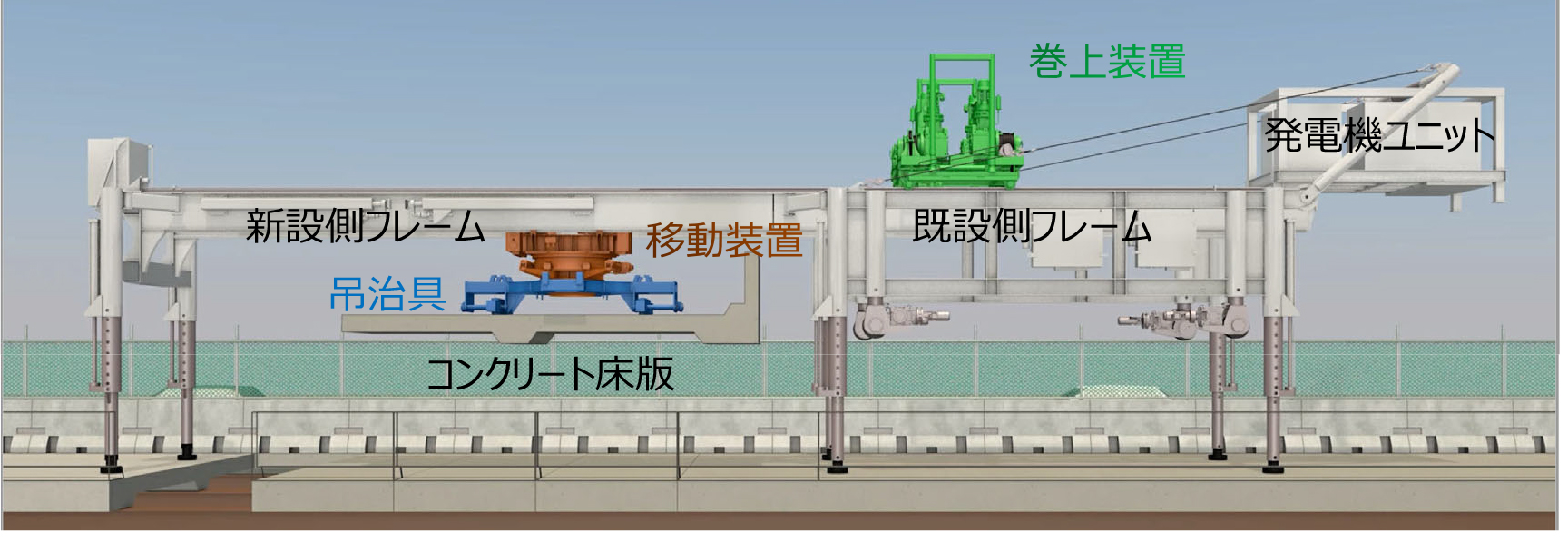

半断面床版取替機 巻上装置と移動装置が独立し、クレーンに分類されない構造

北市場高架橋で起終点側に1基ずつの2基、欠梁橋1基の合計3基を使用

半断面床版取替機の新開発と活用

そこで採用したのが新しく開発した半断面床版取替機である。

半断面床版取替機と運搬台車

大成建設が高速道路リニューアル工事の大幅な工期短縮を実現するために北川鉄工所と共同開発した。同取替機は、巻上装置と移動装置が独立し、クレーンに分類されない構造としている。足回りは架台やレールなどが不要な車輪自走式を採用している。同構造を開発したことで労働基準監督署のクレーン検査が不要となり、鉄輪式の足回りを採用したことで、床版取替工事の際の床版取替機の組立・解体および検査に要する日数を従来の1/3、週末開放施工の場合の床版取替期間を従来の1/4にそれぞれ短縮できる。また、運搬してきたトレーラーから自力で乗降できるため、相番クレーンを必要としないのも、ヤード幅が狭い今回のような現場では大きなメリットである。

半断面床版取替機は、新設側フレーム、既設側フレームの2つの大型部材と付属する巻上装置、移動装置、吊り治具、発電機ユニットで構成される。フレームの延長方向長さは最大20m、幅は最大4m、フレーム直下のクリアランスは3.5~4.5mであり、この間で作業を行う。

半断面床版取替機の概要図

同取替機の従来の半断面取替機にないメリットは、①床版取替機の組立・解体に補助クレーン不要を実現、②クレーン規格外としたため、監督署によるクレーン検査が不要、③車輪による単独走行が可能――な点である。

設置は、まず既設側フレームおよび新設型フレームを各々トレーラーで搬入し、各フレームの支持脚をトレーラーから伸ばして土工部路面上に設置する。トレーラーが抜けた後、両フレームを接続する。次いで、別トレーラーで巻上装置および発電機ユニットを搬入して、設置する。この際、設置に補助クレーンは一切必要としない。

床版架設機の組立状況写真

一般的な汎用重機と同様に運んで組み立てるだけで使用できるため組立てに要する時間を大きく削減できる。但しクレーン規格外とはいえ、施工の際はクレーンに準ずる使い方をしなくてはいけない。そのため、クレーン規格の安全性に基づいた構造計算と構造をしており、クレーンに匹敵する強さ、構造となっている。さらにスペアを各地方に備え置き、機械に損傷が生じた場合、すぐ直せるようにしている」(同)。

本床版取替機の構造の最大の特徴は巻上装置と移動装置および吊り治具が分離していることである。撤去の際は、巻上装置と吊り治具を接続して、切断した既設床版を巻上げ、所定の高さまで巻き上げた後、床版を移動装置に掴みかえる(その際、巻上装置は再度掴み下ろす位置まで移動させておく)。そして移動装置をフレーム中央まで移動させた後、移動装置で床版を90°回転させ、さらに床版を巻上装置の位置まで移動させて巻上装置に掴みかえ、移動装置は次の作業場所まで移動させ、床版を巻上装置でトレーラーに積み、トラックで搬出する。床版設置はこの逆の手順で施工していく。

各装置が分離していることが特徴(井手迫瑞樹撮影)

また、吊荷の安定性にも配慮した構造を採用している。同取替機は吊荷の姿勢を制御するため、巻上装置の4つの独立ウインチとワイヤーで吊荷の姿勢を制御できるようになっており、壁高欄付き床版などの偏心している吊り荷でも水平を保持した安定した姿勢で上下させることが出来る。さらに移動装置には回転中心スライド機構を設けている。床版長手方向に90°回転する際に、吊り荷が作業エリア(半断面を想定しているため極めてセンシティブである)からはみ出さないよう、回転中心から左右に300mmずつスライドできる機構を備えている。

床版取替機は基本的に無線操作盤で操作する。介錯も必要なく、省人という点でも寄与している。

本現場では北市場高架橋で起終点側に1基ずつの2基、欠梁橋1基の合計3基を使用している。

R=600mの円の中心からバームクーヘン状に床版を製作することで、型枠を標準版で使いまわす

間詰め材 高強度でありながらヤング係数は母材であるプレキャストPC床版と同等

床版製作上の工夫と継手部の特徴

床版製作にあたっては、R=600mの曲率を有する北市場高架橋で工夫している。600mの円の中心からバームクーヘン状に床版を製作することで、型枠を標準版で使いまわせるようにし、型枠形状が変わるのはスタッドの位置とハンチ部の位置のみとすることで、製作時の効率と施工性の向上を図っている。

A1-P2プレキャストPC床版割付図-1.jpg)

A1-P2プレキャストPC床版割付図-2.jpg)

A1-P2プレキャストPC床版割付図-3.jpg)

北市場高架橋および欠梁橋床版取替割付図

さらに床版継手部も工夫している。横目地は『Head-barジョイント』を用いている。同ジョイントは、Head-barと高強度繊維補強モルタルを用いた間詰材の併用により、PCaPC床版接合部での鉄筋応力の伝達性能を向上させたことで従来のループ継手と比べて間詰幅を約1/3の110mmに縮小できる。現場での間詰材の練り混ぜ量を減らせ、間詰め材の製造機械や打ち込み機材、底型枠も簡略化できる。間詰部に軸直角方向の鉄筋も配置する必要がなく(後述)、配筋作業を省略できる。Head-barは従来から橋脚などにおいて使われているプレート定着型せん断補強鉄筋である。床版継手用に用いるべく、プレートの鉄筋への圧接は摩擦圧接型とした。輪荷重走行試験の結果、破断は母材鉄筋側で生じることが確認されており、継手の耐久性は高い。一方で縦目地は30mmほどの打設幅として、鉄筋は不要とする設計とした。

新設床版の継ぎ手鉄筋にHead-barを採用した

間詰め部の施工状況

間詰材は、97N/mm2の圧縮強度を有する高強度繊維補強モルタル『リペアメントFE』(デイシイ製)を用いた。材令28日で97N/mm2の強度を発現するもので、収縮補償のため膨張剤成分がプレミックス材の中に入っており、7日間で収縮量がゼロになる設計とした。ひび割れへの抵抗は鋼繊維が担当する。鋼繊維は長さ15mm、φ0.2mmで混入率は2.3vol.%とした。

間詰部は上下が突き出た凹状の形状になっており、Head-barは上下2段配置としている。

Head-barは上下2段配置

配置高さはいずれも40mmの被り厚が確保できる箇所とした。Head-barと互いのパネルとの離隔は16mmで、鋼繊維長を15mmとすることで、この離隔も含めて満遍なく繊維を分布させた。Head-barジョイントは、鉄筋の引張り力に対し、リペアメントFEを介して、隣接するプレート間の圧縮で抵抗する構造とした。隣り合うHead-bar同士は、コンクリート仮想トラスが45°以内になるようにしており、プレート背面に生じた圧縮力へは、その隣り合うプレート間の圧縮で抵抗する。先端プレートの抜け出しに対しては、隣接するプレート先端間の斜め引張りで抵抗する。さらにプレートがあるため、通常は無視できない交通振動による鉄筋下方の隙間に対しても継手の耐力低下を招くことがない。

加えて、狭い間詰幅であり、母材であるPCaPC床版内の横配置の鉄筋や横締めPC鋼材の設置ピッチ内(200~300mm)に吸収されるため、軸直角方向の鉄筋を省略できるというメリットもある。これも構造面だけでなく、施工の省力化という点でも大きく現場に寄与できる。

継手部の付着性向上に関しては吸水防止剤を用いるケースなどもあるが、今回はせん断キーと、母材に目粗しをする程度で十分に付着することを確認しているという事である。

使用するリペアメントFEは97N/mm2の高強度でありながらヤング係数は母材であるプレキャストPC床版と同等かわずかに高い程度であるため、母材への引張り負荷がかからない。床版防水施工前の研掃もスムーズに行えるような強度としている。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら