高専発、インフラメンテナンス人材育成・KOSEN-REIM(高専レイム)の挑戦

第11回 福井高専におけるKOSEN-REIM事業への取り組み

福井工業高等専門学校

環境都市工学科

教授

辻野 和彦氏

はじめに

福井県では、2024年3月に北陸新幹線が敦賀まで延伸されました。これに加え、中部縦貫自動車道や足羽川ダム等の大規模な建設工事が行われています。これまで福井県では、冬季に凍結防止剤の散布が行われることに起因する「塩害」、九頭竜川流域から採取された骨材の「アルカリシリカ反応(ASR)」、奥越地方の「凍害」が問題となっていましたが、大型車の通行による「疲労」に関しても考慮が必要になっている現状があります。

そのような中、本校は、2019(令和元)年度より舞鶴高専、長岡高専、香川高専、福島高専と連携した「KOSEN型産学共同インフラメンテナンス人材育成システムの構築」事業に参画しました。舞鶴高専のiMec(社会基盤メンテナンス教育センター)に倣って香川高専でもiMecを立ち上る中、本校は福井県内の建設技術者のための社会基盤メンテナンス教育への取り組みを遂行するプロジェクト【福井県社会基盤メンテナンス教育プロジェクト(Fukui Infrastructure Maintenance Education Project: FIMEP)】を校長の下に立ち上げました。このプロジェクトの目的は、

1. 福井県内の建設技術者のニーズに応えたリカレント教育を実施すること。

2. 一般財団法人 高専インフラメンテナンス人材育成推進機構(KOSEN-REIM)と連携してインフラメンテナンス人材育成・教育活動を実施し、さらに、その取り組みを土木・建設系学科を有する全国高専に広めること。

3. 建設技術および都市構造物のメンテナンスの重要性を啓蒙し、若手建設技術者の養成に努めること。

とし、環境都市工学科がチームを結成して遂行しています。ここでは、本校が取り組んでいる内容を紹介します。

FIMEPの目的(その1) 福井県社会基盤メンテナンス推進協議会による情報収集

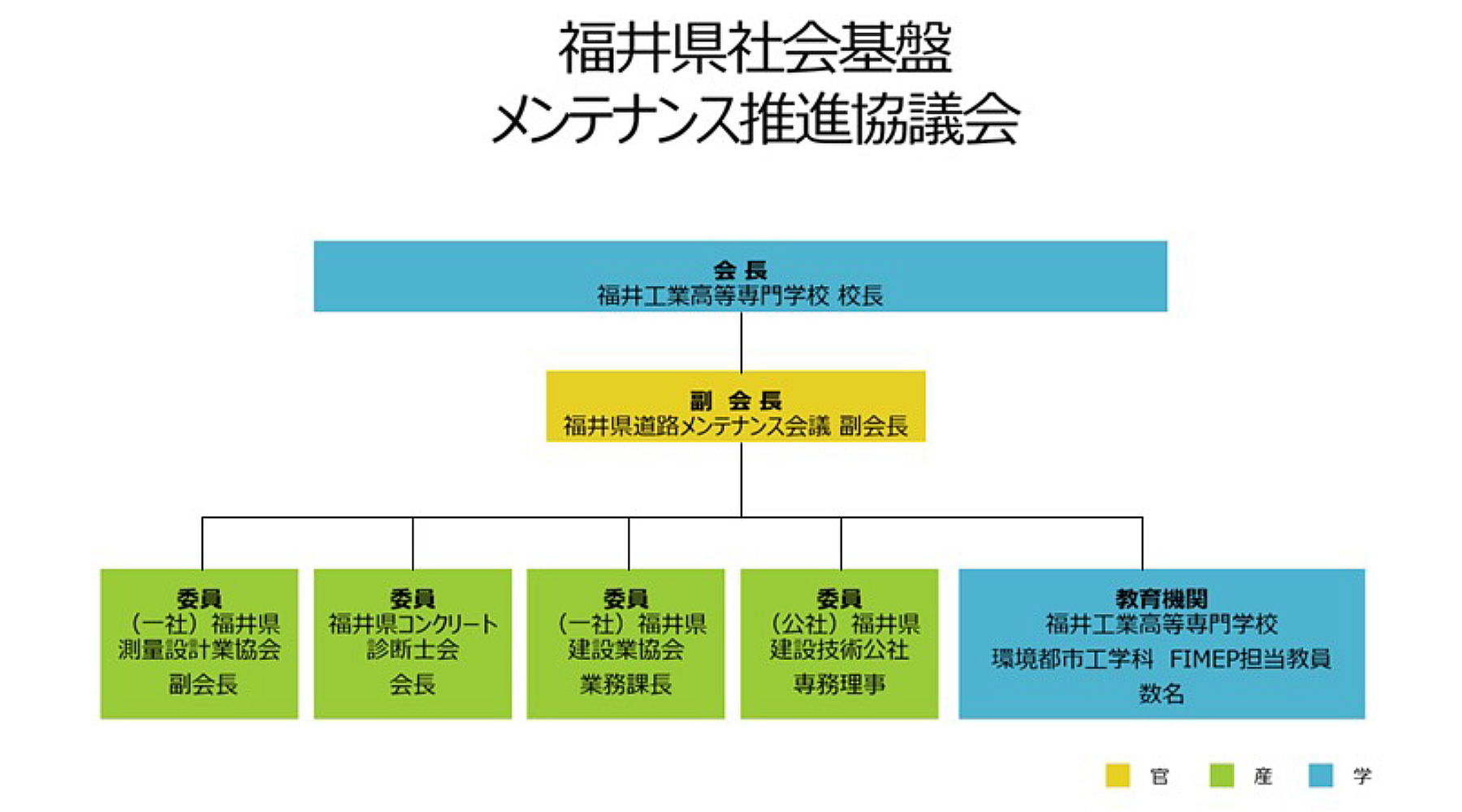

プロジェクトの一環として、福井県道路メンテナンス会議、福井県建設技術公社、福井県測量設計業協会、福井県建設業協会、福井県コンクリート診断士会から参画頂くかたちで、図1に示すような福井県社会基盤メンテナンス推進協議会を設立しました。この推進協議会は、一年に2回開催しており、第一回は12月に対面でプロジェクトの活動内容の報告、第二回は3月に遠隔で次年度の活動計画の審議を実施しています。この会議は、FIMEPの目的1とも関連し、福井県内の建設技術者のニーズに応えたリカレント教育を実施する上で重要な会議と言えます。過去の推進協議会では、「民間企業だけでなく官公庁においても建設を学んでいない異分野の方が入社されている現状がある」、「講座の受講を勧める際、平日開催の方が社員を送り出しやすい」等のリクエストやコメントを頂きました。

図1 福井県社会基盤メンテナンス推進協議会の構成

図1 福井県社会基盤メンテナンス推進協議会の構成

FIMEPの目的(その2)リカレント講座の実施状況

インフラメンテナンスに関する人材育成・教育活動の一環として、福井高専では導入編、基礎編、応用編の講座を実施しています。各講座の実施状況をご紹介します。

①導入編

令和3年度の推進協議会において、「近年、福井県内の企業において土木分野を学んでいない新入社員が増えている。基礎編と言ってもレベルが高いため、その前段となるような講座を企画してもらえるとありがたい。」というコメントを頂きました。そこで、基礎編の受講を増やすための呼び水となる講座として導入編を計画しました。導入編では、「建設材料の基礎」、「構造力学の基礎」、「橋梁工学の基礎」に関する講義を行った後、「コンクリート供試体の打設実習」、「円柱供試体の圧縮試験と割裂試験」を実施しています。また、初任者研修の一環としても利用頂けるよう4月下旬や5月上旬に講座を開講しています。10名定員で募集をかけていますが、例年、定員を満たしています。

受講者の感想を読むと、「力学の学び直しができて良かった。」、「午後からの実験が良かった。鉄筋コンクリートの曲げ試験を見てみたかった。」等の感想が述べられていました。また、年配の受講者からは「基礎編や応用編の講座も受講したい。会社の若手社員にも導入編の受講を勧めたい。」との前向きなコメントもあり、今後も導入編を実施してインフラメンテナンスに携わる人材の裾野を広げる活動を行っていきます。

②基礎編

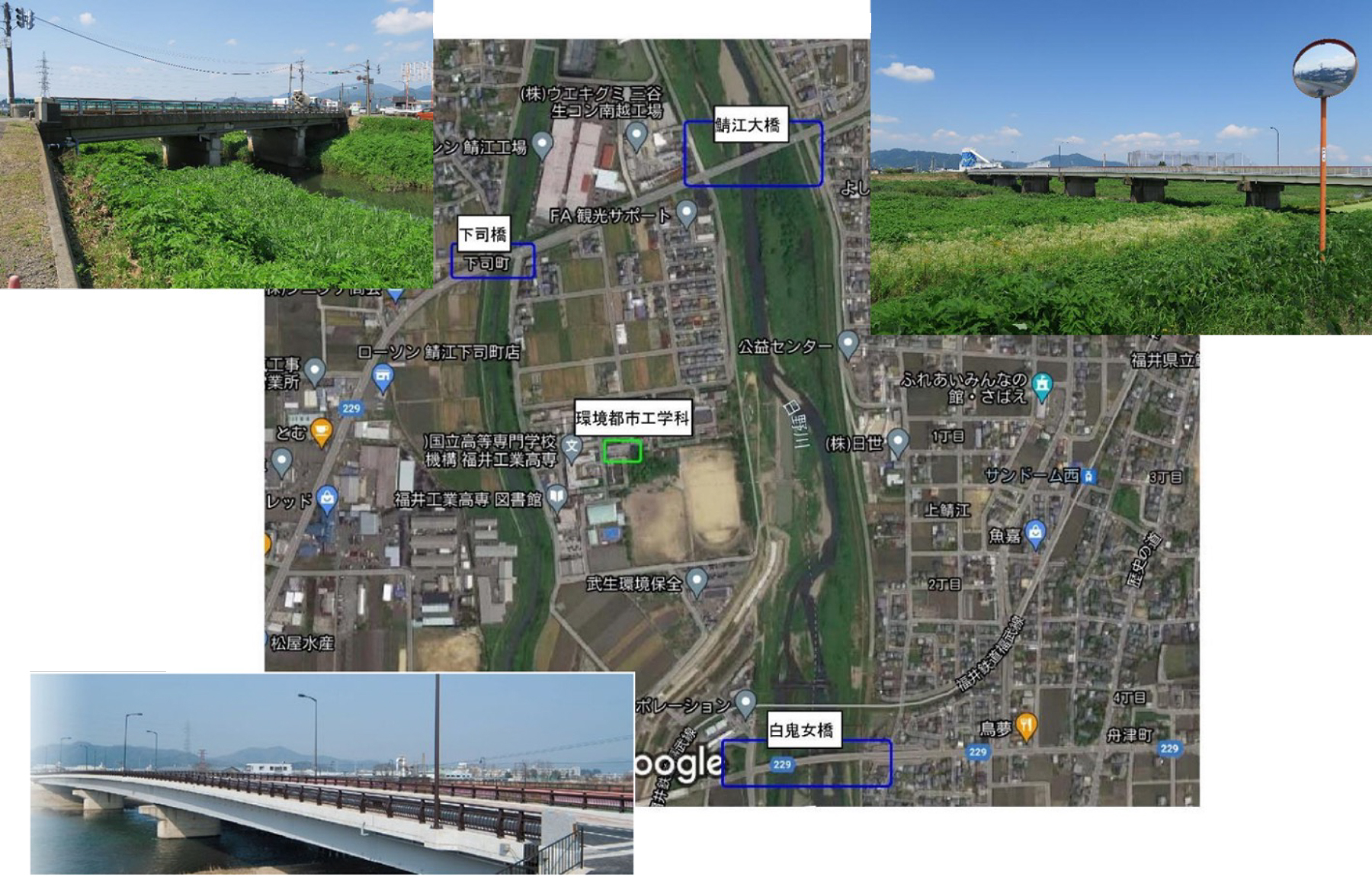

基礎編の講座は、2021年度の実証講座を含めこれまでに10回開催しています。図2は、福井高専周辺の地図であり、現場実習で見学する橋梁を示しています。本校の東側には日野川、西側には吉野瀬川が流れており、周囲の橋梁を見に行きやすい環境にあります。下司橋は、橋長44.9mのRCゲルバー桁橋、鯖江大橋は、橋長174.0mのPC単純ポストテンションT桁橋、白鬼女橋は、橋長178.5mの3径間連続非合成鋼箱桁橋であり、本校の学生の通学路になっています。

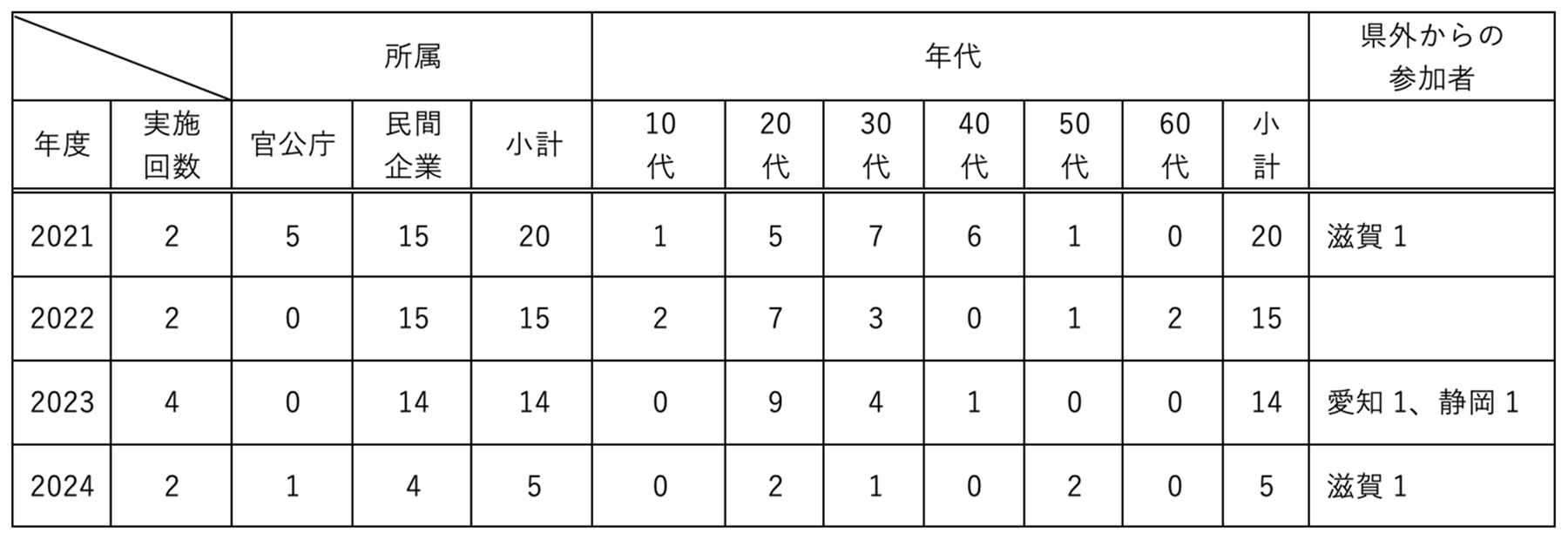

受講者の属性としては建設コンサルタント業に従事される方が最も多く、施工業の技術者も受講されています。なお、官公庁の技術者の受講者が少ないため、積極的にお声がけをしています。受講者の中には、学生時代の専門分野が建設系以外の理系の方や文系学部出身の方も含まれています。また、年齢は20歳代から30歳代の方に多く受講頂いています。過去4年間で延べ54名の方に受講頂き、約60%の方が基礎編の試験に合格しています。定員10名で募集をかけていますが、なかなか定員を満たさない状況が続いています。少人数で丁寧にリカレント教育を実施していますので、ぜひ、福井高専の基礎編を受講頂けますとありがたいです。

図1 福井県社会基盤メンテナンス推進協議会の構成

表1 福井高専における基礎編の実施状況

③応用編

応用編の講座は、2022(令和4)年度から開始し、これまでに3回開催しました。なお、令和6年に道路橋定期点検要領が改訂されたことを受け、昨年度の本校の講座においてもこの改訂を反映した講座を実施しています。これまでに延べ8名の技術者が受講し3名が橋梁点検技術者に合格しています。本校では、受講生を3名に限定して少人数で講座を開講していることが特徴です。図3には、応用編の現場実習の様子を示します。

図3 応用編の現場実習の様子

図3 応用編の現場実習の様子

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら