新しい時代のインフラ・マネジメント考

⑬新技術がなぜ導入されないか?

植野インフラマネジメントオフィス 代表

一般社団法人 国際建造物保全技術協会 理事長

植野 芳彦氏

1. はじめに

会う方々にやけどの心配をいただきありがとうございます。2ヶ月たちだいぶ良くなりました。

最近の旬の話題はやはり「群マネ」ですね。いろんなことを言われる方がいますが、それでよいと思います。管理者の意識が重要です。ただし、コンサルのいうことに惑わされないようにしないといけません。誰に相談すれば適切かは、国土交通省のHPを見て「群マネの委員会」の委員名簿がありますから参考にしてください。そのくらいは勉強して、本来はだれに聞くべきか判断しないとだめ。そして誰に聞いたかは、自己責任。

今回は、問い合わせの多い「新技術がなぜ導入されないか?」という見解を書きます。

2.「新技術の導入」

以前からであるが、新技術の導入に関する相談がポツリポツリある。ちなみに、皆さん、やり方を間違っていることに気づかないのか? インフラメンテナンス元年と言われた10年前からそうである。私は、おかしなことをやっているなあ! と感じていたが未だに同じ手法というか、やり方である。これは企業戦略としておかしくないだろうか? 真の戦略が立てられない方々が多いのだ。たぶん雑念が多いからだろう。「どうすれば得か?」では戦略にはならない。死なばもろとも。失敗したら立ち直ればよいと思わないとだめである。そもそも、維持管理には無駄が多い。物ともとしない覚悟が必要である。「データ分析を行って無駄を省く。」というのが現在の洗練された手法であるが、そのデータが正確かどうか? が問題がある。そして分析する能力(知識)があるかどうか? が重要である。しかし、これは、維持管理の本丸でない。本質でないということ。新技術と言いながらいまだにスマホを使った画像データとか、データの収集に関するものは結構出てきているが、補修材料や工法、その他の実際に活用されるべきものが出てこない。データは重要ではあるが、本質ではない。

私も昔は民間企業の開発担当の部署にいたので、理解はできる。その後、国土交通省の財団で新技術を認定する事業も担当していた。しかし、民間の方は、どういう手順で何が重要かがわかっていない企業が多かった。そして、それを大学の先生に相談している。これでは、開発行為自体は何とかなっても事業に採用されるにはまだまだ大変である。開発行為は、データ分析やアイデア、技術力によって、実現される。これはまさに研究の分野に近い。しかし、立場にもよるが、我々は公共事業を担っているのである。いい加減なことはできない。民間とは違う、制限を受ける。

開発者は、自分たちのやったことに関して自信があるのはよいとして、それをどうしたら認めてもらえるかという視点がずれている。

コンサルは、上流部分の仕事を実施しているのでコンサルが相談される場合も多いというのが実情である。しかし、「実行されない」、「採用されない」という相談が多い。これは維持管理の実態がわかっていないからである。維持管理の実態というか公共工事の実態がわかっていない。当たり前の結果である。さらには、役所の事情、財政や発注システムの問題があり各自治体によっても違う。これがわかっていない、結局は勉強していないのだ。国やNEXCO、首都高、JRなどで採用されたからと言っても自治体では採用されない。これはなぜなのか? 受け手側にも、提案側にも問題がある。コンサルなどからの提案を鵜のみにして実施し、うまくいけば、よいがそうでない場合は、意味がなくなってしまう。それどころか責任問題にも発展しかねない。そういった失敗事例はなかなか、表に出てこないが、本来は失敗したというのも、効果がなかったというのも、もっと公表すべきである。すごく価値がある。

我々は税金を使っているのである。役所内で、評価項目などの設定も行うべきである。他人任せでは、将来が危うい。「NETIS登録したんですけど」というのもよく聞くが、あくまで「登録」である。しかし、これを「認証」だと思っている人たちがたくさんいる。「国の認証取りました。」と持ってくるが、実はNETISであったというものが結構ある。NETISは認証ではなく登録である。そして、「認証」を取るということは大変なことで、時間も費用も掛かる。書類を出してとれるものではない。それすらわかっていない方々は、退場してほしい。

次に、官側から見て、新技術を導入するには何が問題か? それを一緒に考えてみよう。半分は私の意見になるが。あとは、各役所での運用である。甘いところもあれば厳しいところもある。

3.「新技術」導入の評価ポイント

「なぜ新技術が導入されないか」ということがよく言われるこの理由がみなさんよくわかっていない。開発の努力は認めるが。

①実績が足りない。

役所、特に自治体は実績が重要である。実績がなければ使いづらい。よく言われるのが「(他の自治体で)実績ありますか?」だ。これは、最初に使うリスクがあるからだ。実績は重要である。

②効果がはっきりしない。

それを施工した場合の効果であるが、これが明確でないと使いづらい。

③耐久性

そして、「何年くらい大丈夫なのか?」である。早期再劣化ということもある。実績があるはずの後方でも早期再劣化が見受けられる。

④コスト評価

コストはどの程度なのか? それが実績や耐久性、効果に見合うかどうかである。

⑤施工性

施工は簡単かどうか? ものによっては材料だけという場合がある。現場搬入までで地元の業者が施工し施工不良を起こす場合が見受けられる。せめて、施工指導くらいまでは必要である。

⑥認証

「技術審査証明」というものが昔からある。民主党政権で解体されたが、昔の大臣認定である。しかし、これは今でも生きている。開発業者に聞いても、認識のない方々が多い。せめて、国の制度くらいは把握しておくべきである。

これらが民側側に必要な事項である。

次に役所側。

①実績などの確認

当該技術の実績の確認。他の自治体等での実績があれば、2件目からは導入しやすい。

②性能の評価

実施したら、性能などの評価をきちんと行う必要がある。

③記録

その状況など記録。

④積極性と度量

慎重なのは良いのだが、慎重なだけでは、先進性がなくなってしまう。自分なりに確認し、実施していく度量も必要である。このばあいは、説明をしている相手を信用できるかどうかというのが重要になる。

⑤若手の挑戦心、上司の度量

若手職員が挑戦して新技術を使ってみたいとなった場合に、事前に十分調べる必要がある。安易にカタログを見て決めてしまうのはいかがなものか。

また、上司は若手がやりたいと言ったら、認めてやる度量は必要である。ただし、無制限ではなく失敗した場合のことも考えるべきである。

維持管理において特に問題なのが補修材料とその工法である。これが維持管理の一丁目一番地であるはずだが意外と良いものがない。すこし前に、職員が、あるコンサルの補修方法の提案をもって相談に来た。「これをやってみたい」というので資料を見せられたが経験上効果が出ないのは分かっていたので、「これは効果がでないよ。それに高価だ。」と注意した。本人はコンサルのことを信じてやってみたいという。実はこれは、挑戦心として非常に良いことなのだ。なので、「やってみたいのか?」と聞くと「そうだ」という「この工法はこれまでやったことがないのか?」というとそうだという。「たぶん、コストと効果が見合わないがやってみるんだな?」と聞くと、そうしたいと言うので認めることにしたが、注意事項として、「やってみるのは重要なことだ。ただし効果は疑問なので、結果を自分なりに評価しろ。」と言ってやらせた。数か月後効果を聞くと、「コストのわりに効果がない。」という。「そうだろう。私の経験からも世間の評価もそうだ。」といった。担当者曰く「もう二度と使いません。」と言っていたので。「それが感じられただけでも価値があった。次に生かせ。」

こういった補修材料のカタログ(物には「報告書)とは表紙がある)にやたら、著名な先生方の名前を数ページにわたり羅列し、さも評価を得たように(?)したカタログ(報告書)がある。しかし、よくよく見ると、その協会独自の報告書である。先生方は、評価していないのである。それをコンサルが持ってきて推薦し、これに、担当者君も騙されたわけであるが、コンサルが無責任なのは今始まったことではない。これを言うと憤慨するコンサルもあるだろうが、実証して評価できていないのだから仕方がない。物事には実証が必要なものがある。

いずれにしても官側は、勉強が必要である。情報のアンテナを高く張る必要がある。NETISを信頼するのも、一つの方法ではあるが、私個人としては不十分であると感じている。さらに、それを説明するコンサルなどの人間性や技術力を評価に加えている。多いのがよくわかってもいない、自分でやったこともないのに、カタログ値だけで自信満々に説明する奴がいる。詐欺師に近いのだが、実際には多い。これを見抜かねばならない。判断するのは自分だが、大切な税金を使い、使い物にならなかったというのは、笑えない話である。そのために実証試験は絶対に必要であり、やりっぱなしではなく評価とその報告が必要である。

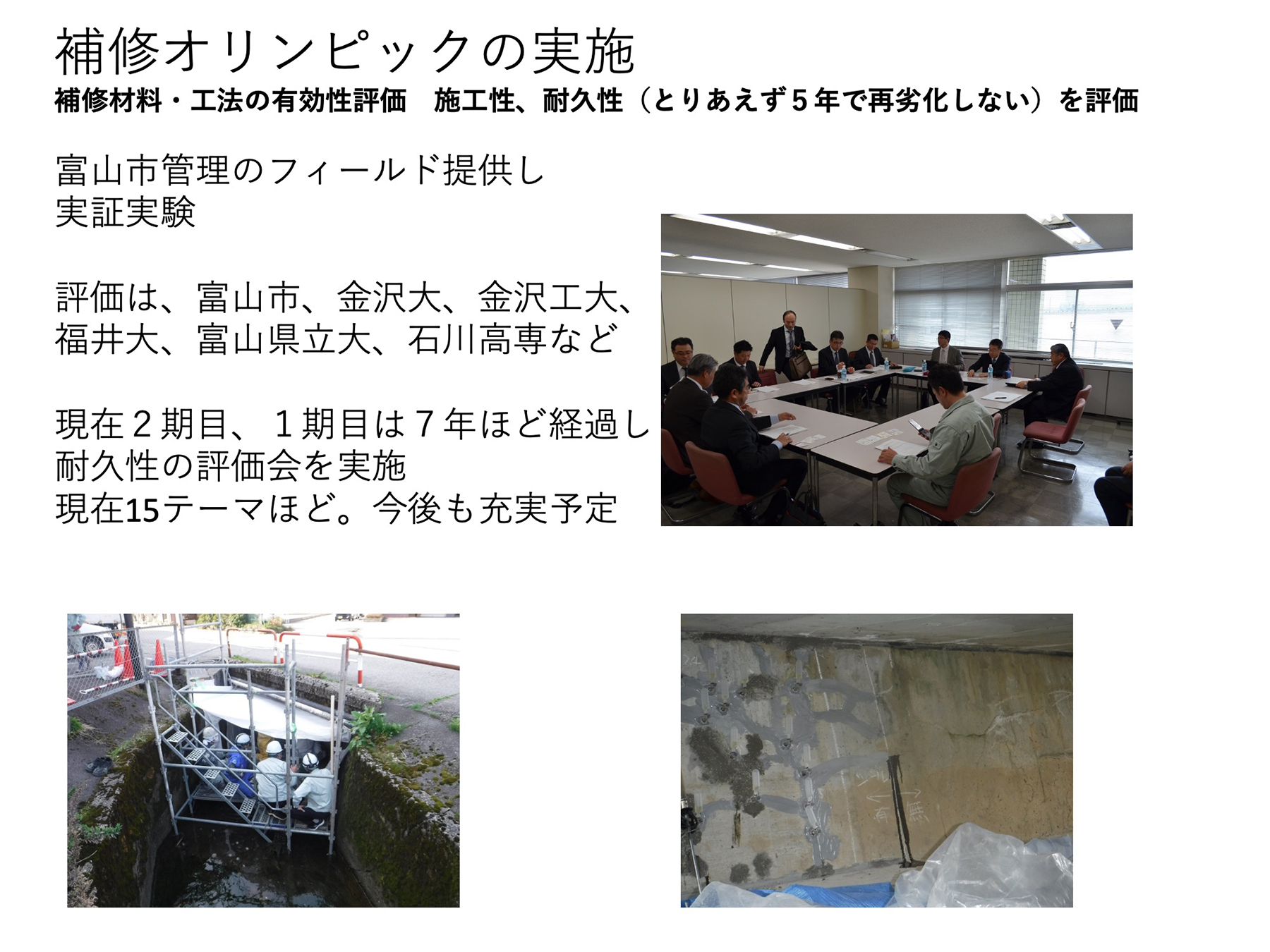

富山では、そのために「補修オリンピック」というものをやっており、現在十数社が参加している。現在2期目で、①施工性②耐久性③コストなどを特に評価している。評価者は、金沢工業大学、金沢大学、福井大学、富山県立大学、長岡高専、石川高専などの先生方と私が職員とともにやっている。

とにかく「新技術、新技術」言っているだけでなくて、その評価と使用条件などをきちんと示さないことには自治体は困る。国やNEXCO、JRなどは良いとしても自治体は困るのである。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら