太平洋コンサルタント 人員を充実させ2030年には売上70億円を目指す

太平洋コンサルタントの新社長に梶尾聡氏が就いた。記者が梶尾氏と初めて会ったのは2014、5年頃の土木学会鋼構造委員会道路橋床版の複合劣化に関する調査研究小委員会の取材の席であったように記憶している。後に同委員会の後継委員会(総じて、以降「床版委」)が、『道路橋床版の長寿命化を目的とした橋面コンクリート舗装ガイドライン2020』を作成するが、その主要メンバーであったのが、太平洋セメントの技術者である梶尾氏だった。入社以来、コンクリート舗装(ポーラス舗装も含む)の研究に勤しんできた梶尾氏が太平洋セメントグループの調査・解析部門である太平洋コンサルタントでどのようなかじ取りを行おうとしているのか、詳細を聞いた。(井手迫瑞樹)

売り上げを2030年度には70億円目指す

コンクリート舗装の研究、実装に勤しむ

橋面コンクリート舗装のガイドライン作成にも関わる

――梶尾社長とお会いしたのは橋面コンクリート舗装の実装を行うべく、検討を進めていた床版委でした。天王山古戦橋では太平洋セメントグループの技術が試験的に使われ、富山市でも他の工法ですが、コンクリート舗装が橋面に使われたことを覚えています。梶尾社長は、太平洋セメントでどのような研究を成されてきたのですか

梶尾 私は、太平洋セメントの前身の1社である、日本セメントに平成3年に入社しました。入社してからはまず海外から輸入販売を開始したコンクリート舗装の早期目地切削機械『ソフカット』のマニュアル作成に携わりました。次いで平成5年には当時の土木研究所の材料研究室(河野広隆室長)に交流研究員として出向し、マスコンの熱応力に対する研究を行いました。温度応力解析の研究で、そのデータ取りを担当しました。

同6年には、弊社の前身である日本コンサルタントに出向し、インフラ調査業務やコンクリート材料の試験練り等を専ら行いました。そして同9年から日本セメント中央研究所に戻り、ポーラスコンクリート舗装の研究を行いました。当時は歩道などで使用されるポーラスコンクリート舗装『パーミアコン』が1985年(昭和60年)に開催されたつくば万博で採用され、車道で使うことのできるポーラスコンクリート舗装の開発が要望されていました。曲げ強度4.5N/mm2を有し、なおかつ水を通すことのできる舗装を実現しました。その後、欧米では広く使われているコンクリート舗装を日本でも広く実装できるよう、普及に注力しました。そうした中で、藤野先生(・陽三氏、東京大学名誉教授、城西大学学長)や谷倉さん(・泉氏、施工総研技師長)に誘われ、橋面上のコンクリート舗装の検討を床版委で始めることになりました。

藤野先生や、谷倉さんとはアメリカ合衆国をカリフォルニアからニューヨークまで横断し、橋梁や橋面舗装の視察にご一緒したこともあります。カルトランスやニューヨーク市の道路当局などを訪問し、様々な現場や考え方を吸収できたことは、後に非常に役立ちました。床版委ではそうした知見を基にして、橋面舗装WGが作られ、井手迫さんが仰ったように橋面舗装のガイドライン(『道路橋床版の長寿命化を目的とした橋面コンクリート舗装ガイドライン(2020)』)を作ることができました。床版委や、藤野先生や谷倉さんの勧めで入会した道路橋補修・補強i-ギルド研究会などで得た技術的知己は今でも非常に私の力になっています。

弊社ではコンクリート舗装関連の調査・試験依頼も増えており、今ではNIPPO、日本道路、鹿島道路、ガイアートなどの道路会社からコンクリート舗装の実験などのご依頼に対応させて頂いております。

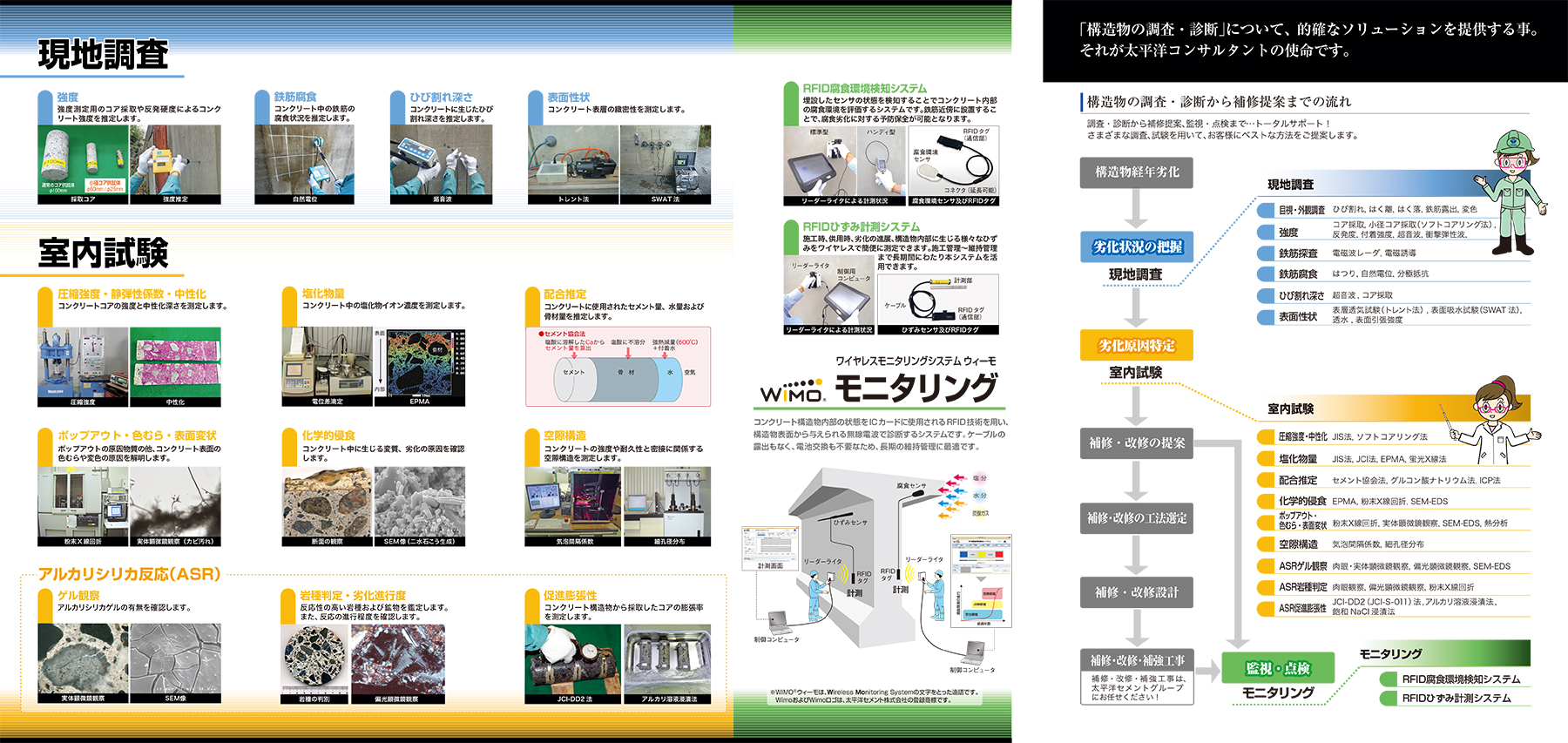

舗装の調査・診断業務例

売り上げを2030年度には70億円目指す

外国人技術者の直接雇用もすすめる

――舗装一筋といった感がありますね。さて、話はいったん変わりますが、ここ数年の御社の業績と今年度以降の目標について教えて下さい

梶尾 2022年度は売上39.1億円、営業利益が4.76億円、23年度が同40.3億円、1.9億円、24年度が42.3億円、2.2億円と推移しています。今年度は同47億円、3.5億円を目指しています。22年度から会社のさらなる成長のため、積極的な要員の補強や営業網の拡充を行っています。22年度に270人程度だった従業員は、現在390人程度にまで増加しました。採用は、新卒採用を年5~10人、キャリア採用も積極的に行うほか、派遣社員の契約社員化や正社員化も図っており、それらの総計で年30~40人の増員を図っています。キャリア採用は技術、管理部門の経験者を幅広く採用しています。また、営業部門については弊社の設備や技術を知らないと、営業が難しいため、技術部門から営業に適した人間を抜擢し、技術部門の補強にはキャリア採用した技術者を充てるということを行っています。

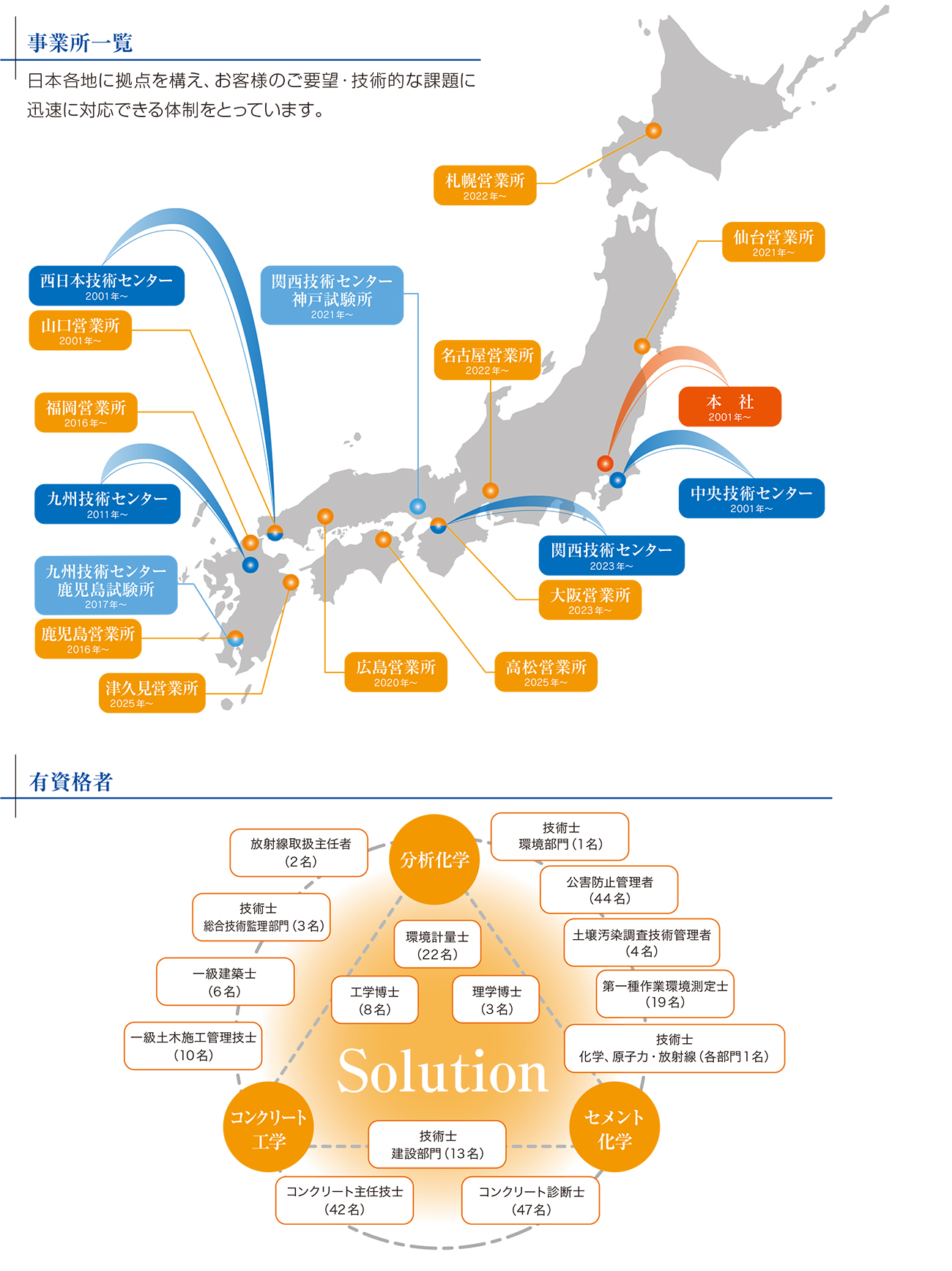

ネットワークと有資格者数

外国人技術者の直接雇用も行っています。2022年よりベトナム人とミャンマー人合わせて8人雇用しました。いずれも日本語を流ちょうに話し、コミュニケーション能力を有する人材です。

ここ3年で管理部門の人員は倍増し、経営企画部や総務人事部も新設しました。以前は人事機能を総務部の範疇に置いていましたが、現在はそれを分離し、採用活動だけでなく、教育のための環境づくりや、資格取得などのための制度作り、研修制度の拡充なども図っております。

こうした投資が軌道に乗り始めることを想定し、2030年には売上70億円、2050年には同100億円を目指します。

売上の8割強をコンクリートインフラに関わる部門が占める

環境対応部門ではCO2固定量評価方法のJIS化の研究を進める

――売り上げのセクション別規模は

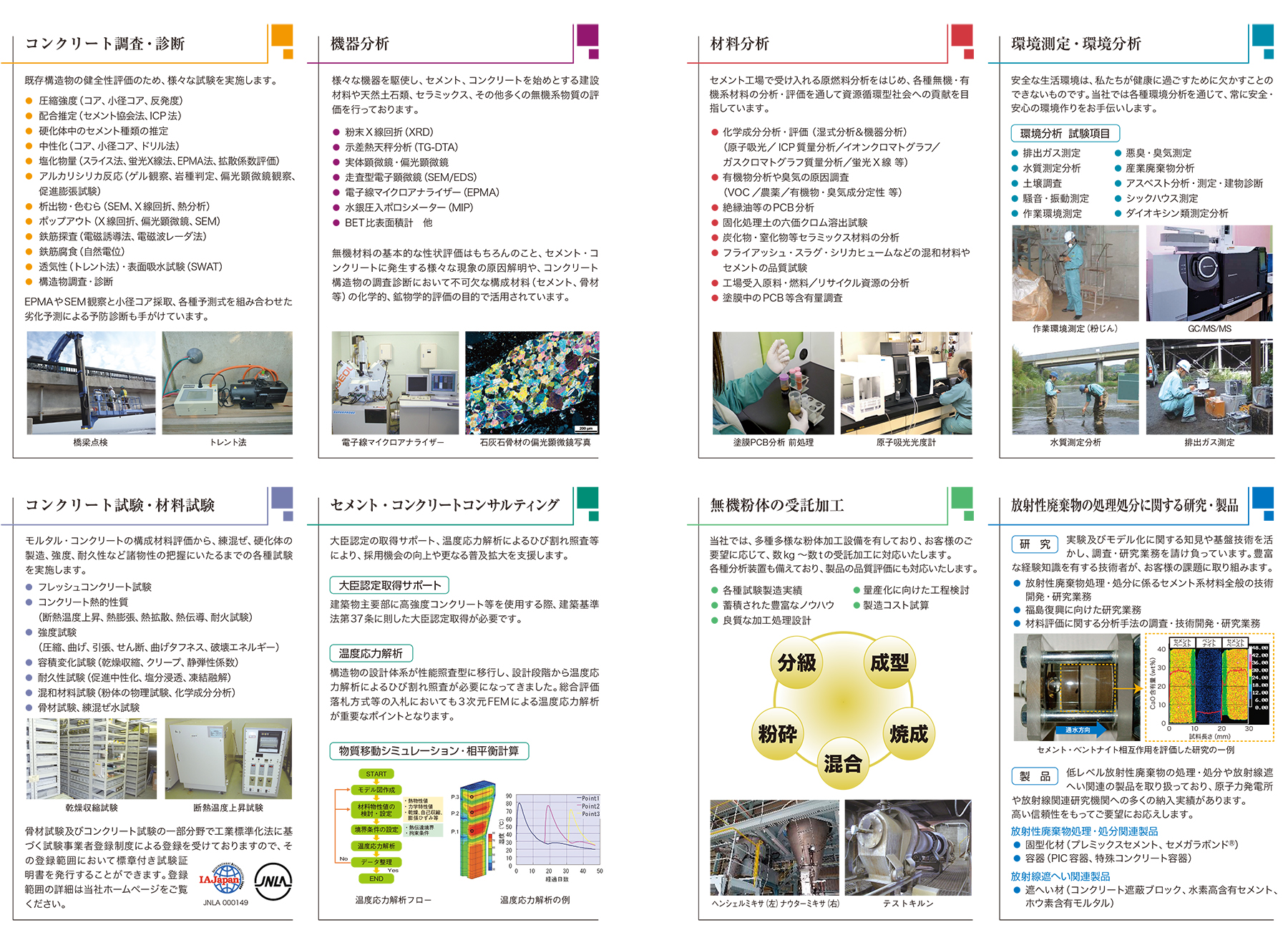

梶尾 コンクリート・インフラ部門(コンクリート試験・インフラ調査・セメントや骨材の試験・機器分析を行う)の売上が約5割、分析・材料部門(セメント・コンクリート材料の分析や水・土壌・アスベスト・PCBなどの環境分析等を行う)の売上が約4割、電力・原子力部門(廃炉研究も含めた放射性廃棄物に関する受託研究や製品販売を行う)の売上が約1割をそれぞれ占めます。環境対応部門ではCO2固定量評価方法のJIS化を目指した研究にも、東京大学の丸山一平教授と共同で取り組んでいます。

コンクリートインフラを中心に様々な調査・診断業務を行っている

-scaled-e1752816038352.jpg)

熱分析によるCO2分析(TG-DTA)

.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら