太平洋コンサルタント 人員を充実させ2030年には売上70億円を目指す

コンクリートインフラの維持管理を一気通貫で出来る

コンクリートインフラの維持管理を一気通貫で出来る

現場のコンクリート出荷管理の主任技士の不足を補うため高度技術者を対象とした労働者派遣事業を立上げ

――御社の持つ技術的な強みを教えて下さい

梶尾 コンクリートインフラの維持管理を一気通貫で出来るところです。

材料の評価・分析~構造物の調査~劣化状況の分析~補修設計までを当社だけで行うことができます。

材料の評価・分析~構造物の調査~劣化状況の分析~補修設計までを一気通貫で行えるのが強みだ

――補修設計も行えるのですか

梶尾 一昨年に補修設計に関する有能な経験者が、関西を拠点とし、陣頭指揮しています。スタッフは9人まで拡充しており、今後も増やしていきたいと考えています。まずは塩害やASRなど化学的に劣化した構造物の補修設計を中心に実績を積み重ねていきます。さらに設計の際にグループ各社の劣化症状に応じた補修材料を設計に組み込む形で提案していければと考えています。

また、今年度初めに高度技術者を対象とした労働者派遣事業を立ち上げました。

――どのような事業ですか

梶尾 現場では資格を持った技術者のニーズが多いことに気づきました。とりわけコンクリート出荷管理の主任技士の不足は、出荷期間が長い現場においては切実で、そうした現場に同資格を有する技術者を派遣することで、現場のお役に立ちつつ収益を上げていきます。

校正事業も立ち上げました。測定機器の校正事業ですが、今年度末までに、JCSS(計量法トレーサビリティ制度)の認定を取得し、電子天秤やノギスの機器校正を開始する予定です。今後は耐圧試験機についても認定取得を拡大していきます。

耐圧試験機

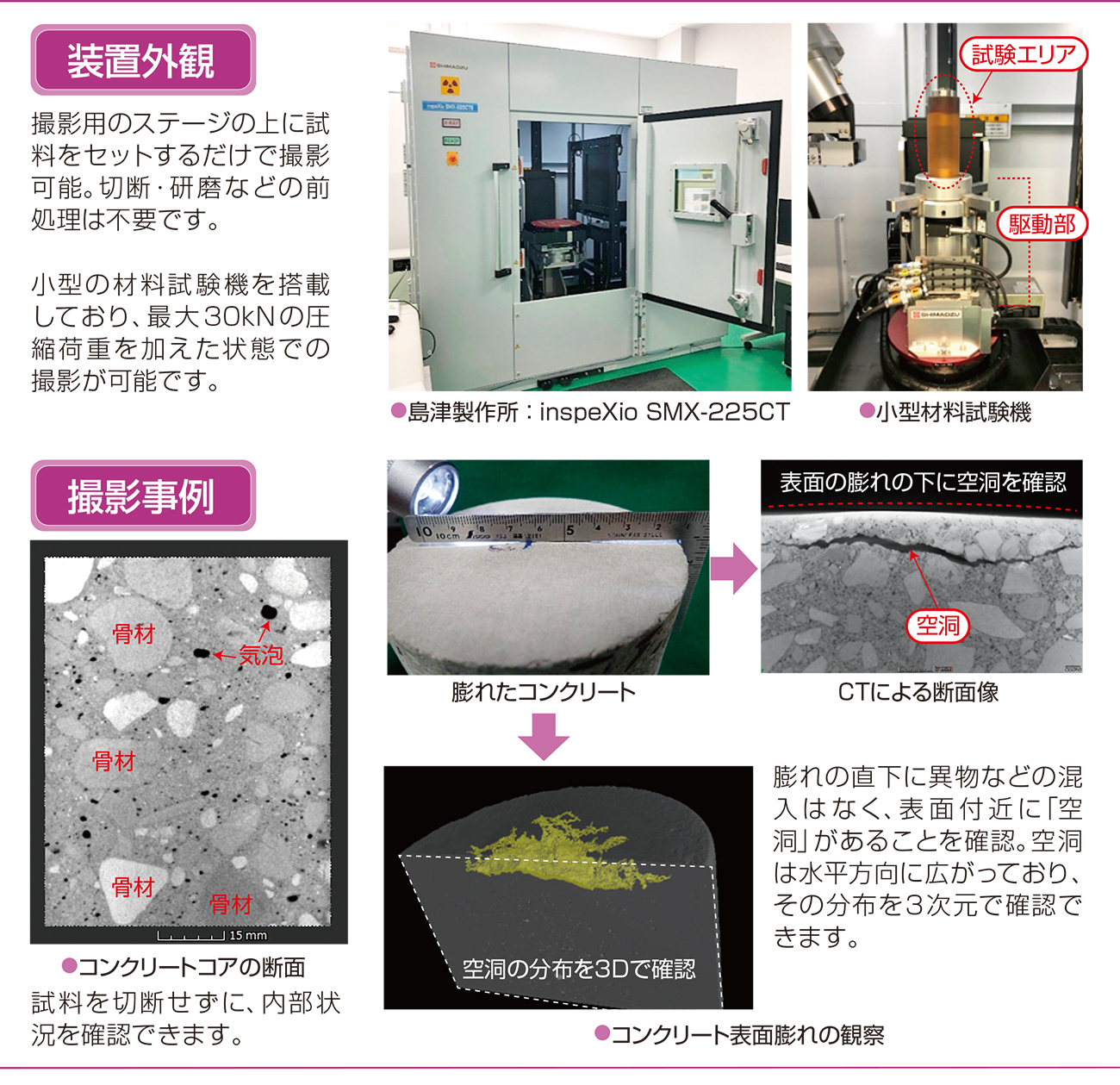

コンクリートの内部を非破壊で見ることができるX線CT装置を活用

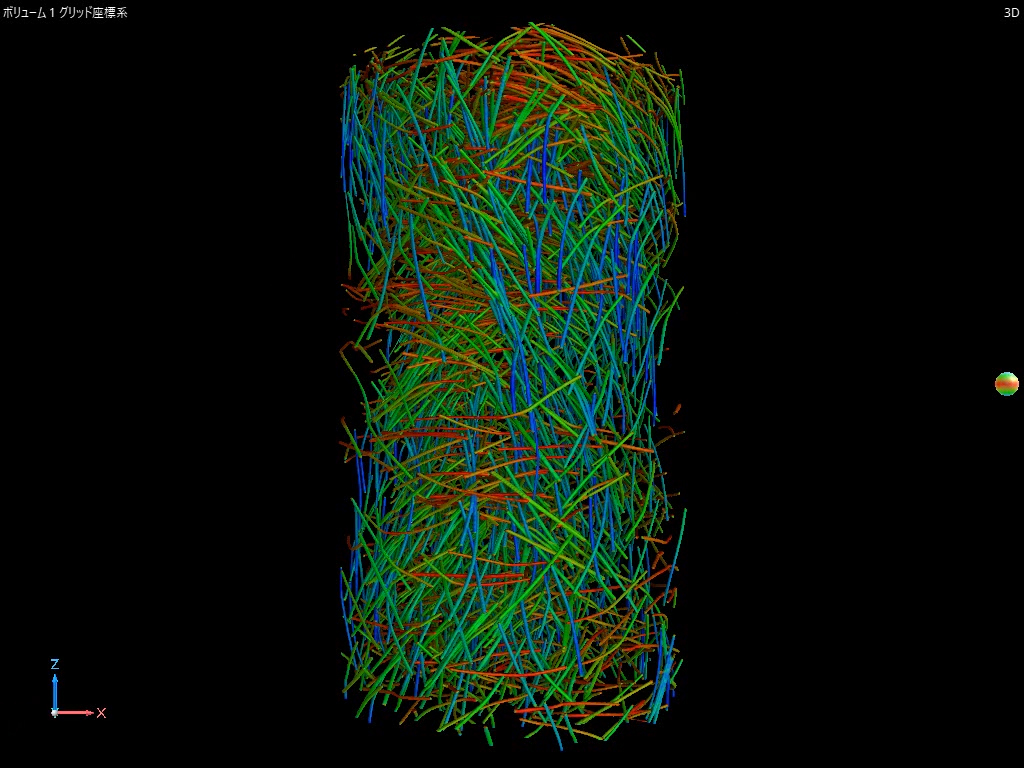

UHPFRCやVFCの性能を左右する繊維の分散状況や配向性を確認可能

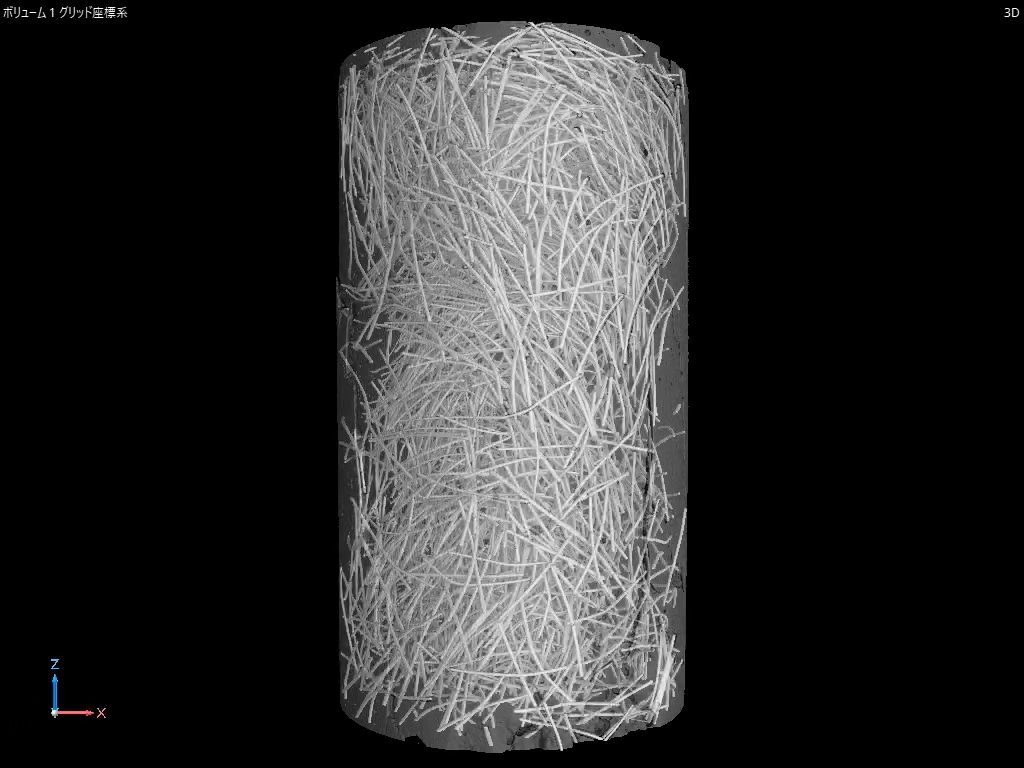

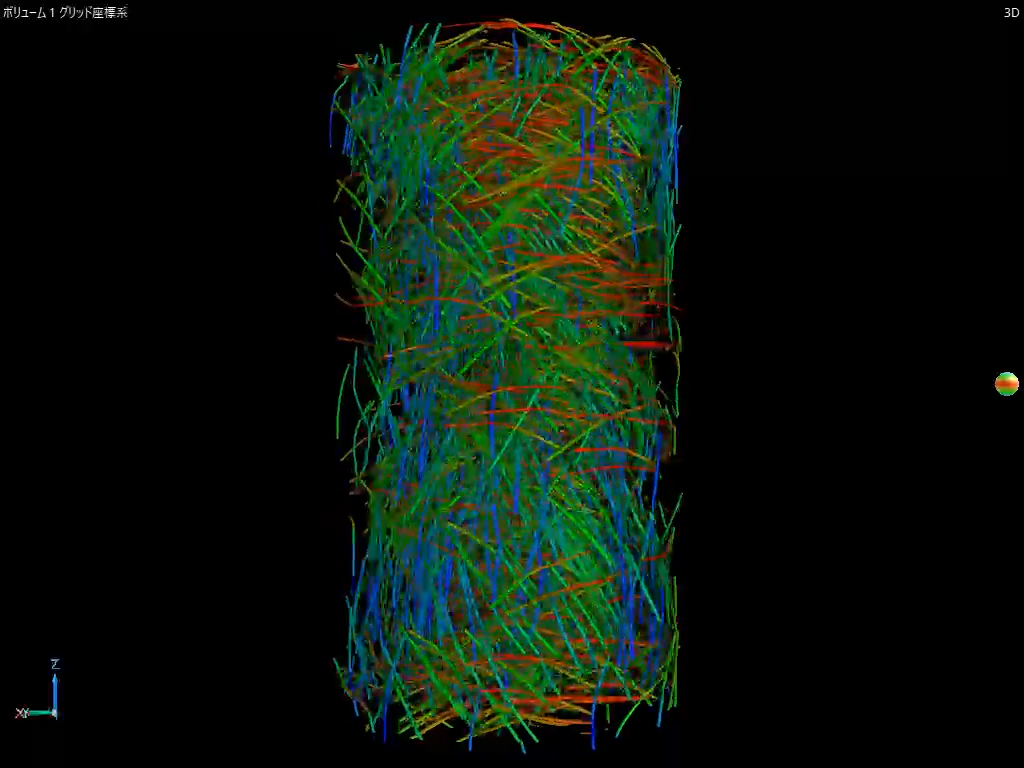

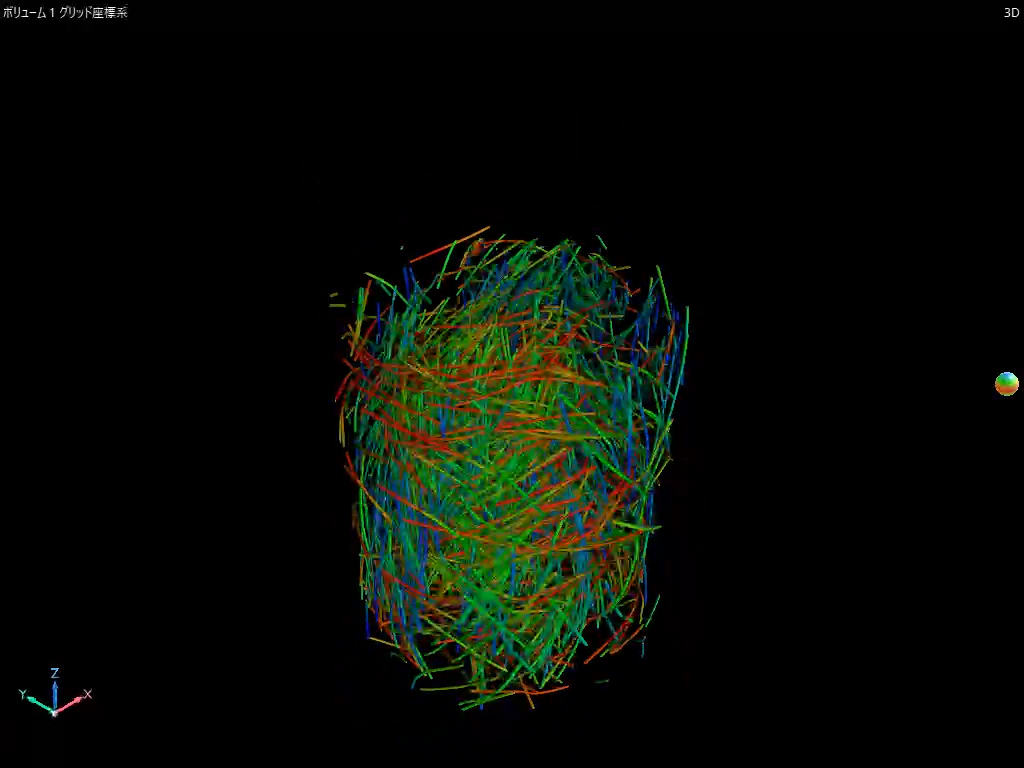

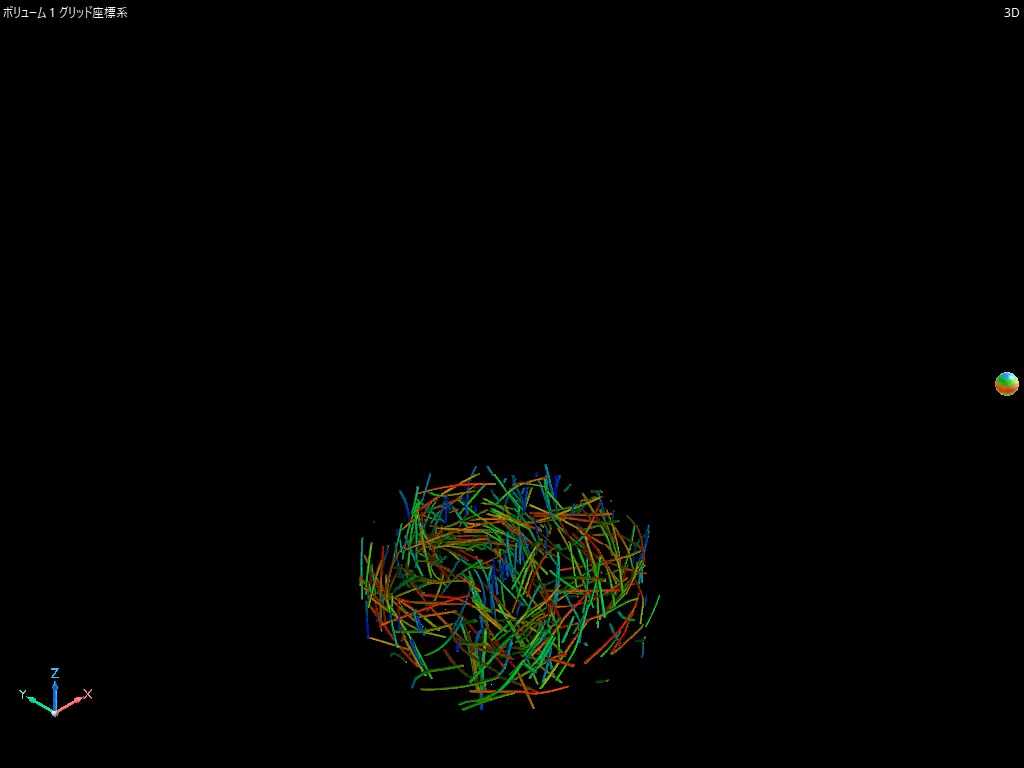

――先ほどのポーラスコンクリート舗装のお話を聞いて感じたことですが、現在は、床版の補修補強にUHPFRCやVFCを用いることも多くなっています。それらが性能を発揮するには配向性が非常に大きく効いてきますが、一方で、繊維が複合材料内でどのような方向に配向されているか、内部の情報は通常分かりません。こうした材料の分析は行えませんか

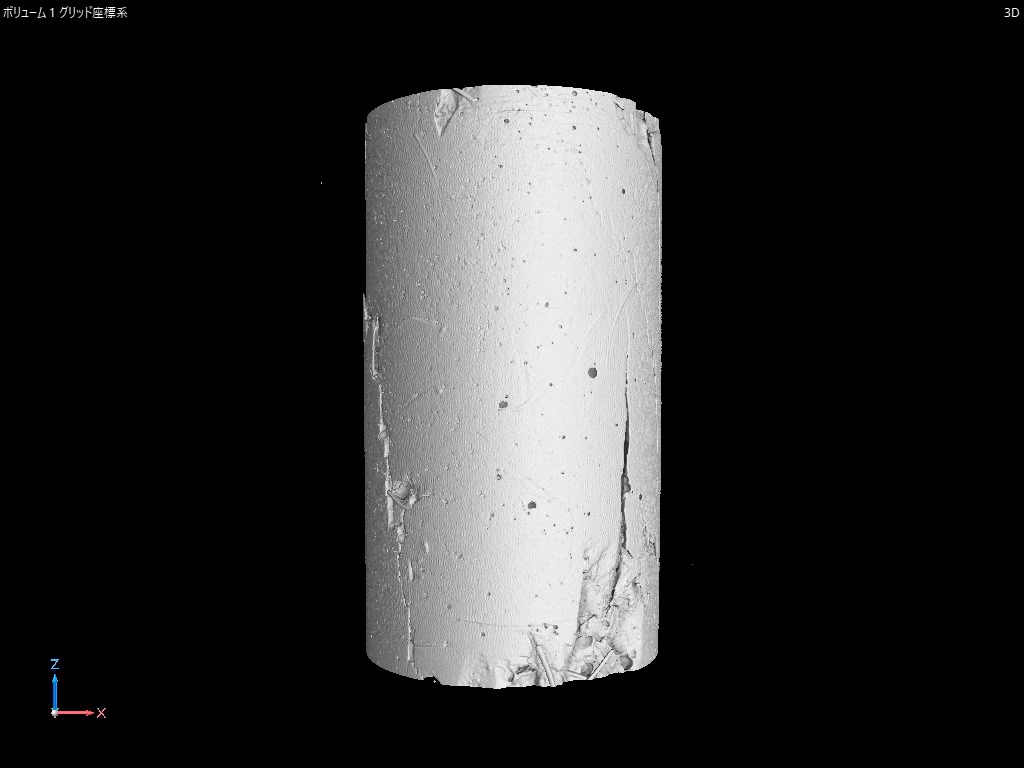

梶尾 コンクリートの内部を非破壊で見ることのできるX線CT装置が太平洋セメント(株)研究開発本部にあります。弊社では、それを活用してUHPFRCやVFCの性能を左右する繊維の分散状況や配向性を確認することができます。

X線装置外観と撮影事例

10×20cmの円柱供試体を用いてコンクリート内部の繊維の状況も3次元的に見ることができる。表面だけでなく、内側も確認できる

X線CTは密度差が分かるので、密度に差があるものであれば、空隙や繊維の分散状況などを把握することができます。10×20cmの円柱供試体のレベルまでは見ることができます。これをUHPFRCやVFCの強度試験の際に使うことを提案したいと考えています。

――UHPFRCやVFCは床版の間詰めにも使われるなど、厚みがある部位へも使われることがあり、そうした点でも非破壊で配向性を見ることができるこの機械は有望ですね

梶尾 非破壊かつ3次元で繊維の配向性を見ることができるこの機械はこれから用いることが増えると思います。

PCBやアスベスト、PFASの調査にも取組む

設計部門をさらに拡充していく

――今後強化していきたい分野は

梶尾 これからも維持管理は変わらず需要が拡大していくと考えています。それに備えて、先ほど申し上げた通り、設計部門はさらに拡充していきたいと考えています。

また環境分野としてはPCBやアスベストの調査・分析が両方とも1億規模の売上げが見込まれるに至っています。最近クローズアップされている、PFASについても取り組んでおり、まずは水に含まれるPFASの分析から事業を開始する予定です。

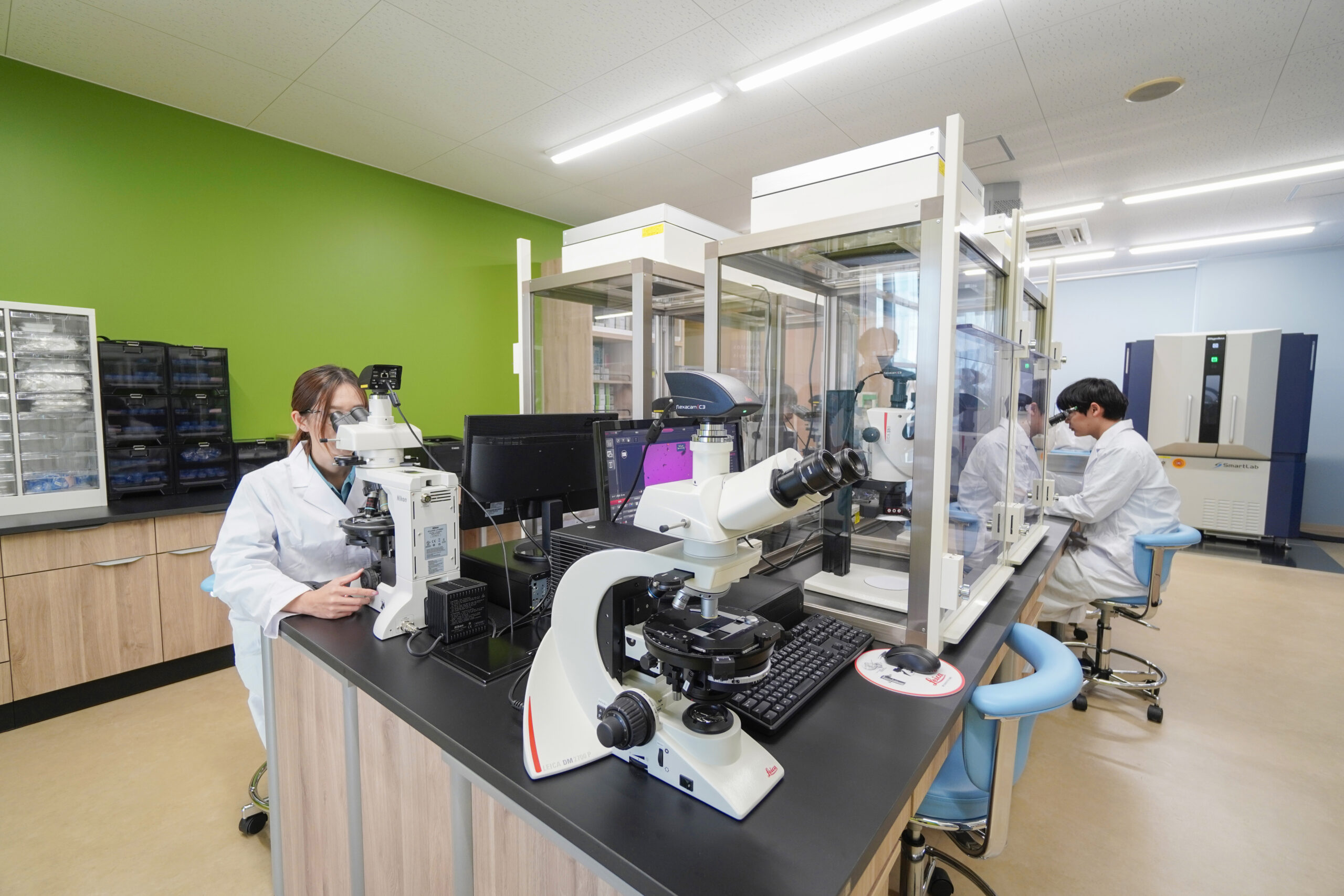

アスベスト分析室

――路面陥没は、多分に下水道などの埋設されたインフラの劣化が関係していますが。こうした分野についてはどのように考えていますか

梶尾 深度方向の非破壊探査方法については、先行しているメーカーがあり、当社が独自に手を出すのは難しい分野と考えています。ただ、そうした調査の後の土壌ソリューション事業の進出は考えています。

土壌ソリューション事業にも取り組んでいる

――それはどのような事業ですか

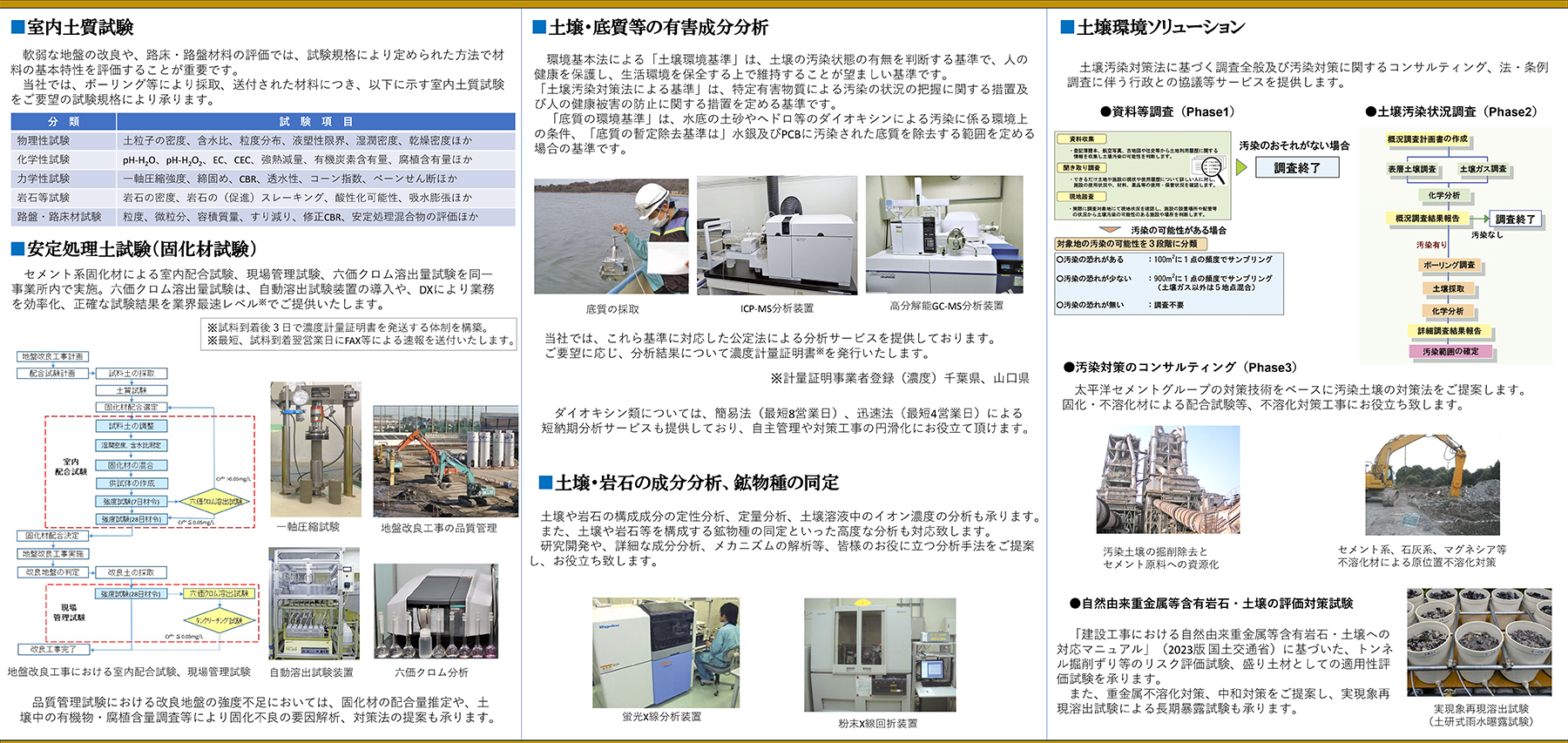

梶尾 地質調査です。土質や土壌を調査し、コンクリートなどで路下を固め路盤を安定させると共に、さらには六価クロムなど有害物質が出ないかを調査する事業です。土壌を改良する方法や改良した後の状況を調査する手法です。

――ありがとうございました

.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら