NEXCO大規模更新シリーズ⑤ 関越自動車道阿能川橋および土樽橋の大規模更新

概要動画Overview Video

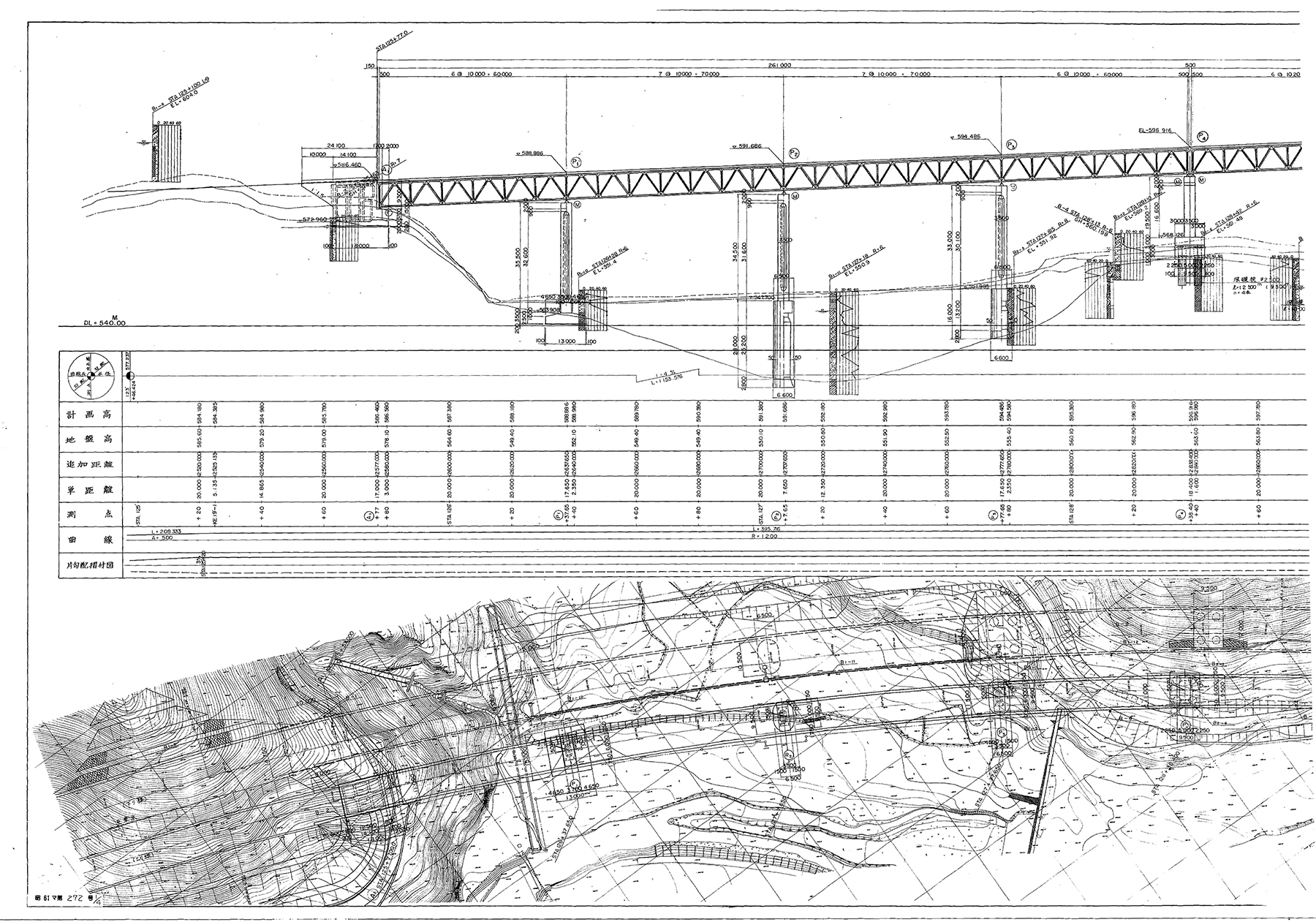

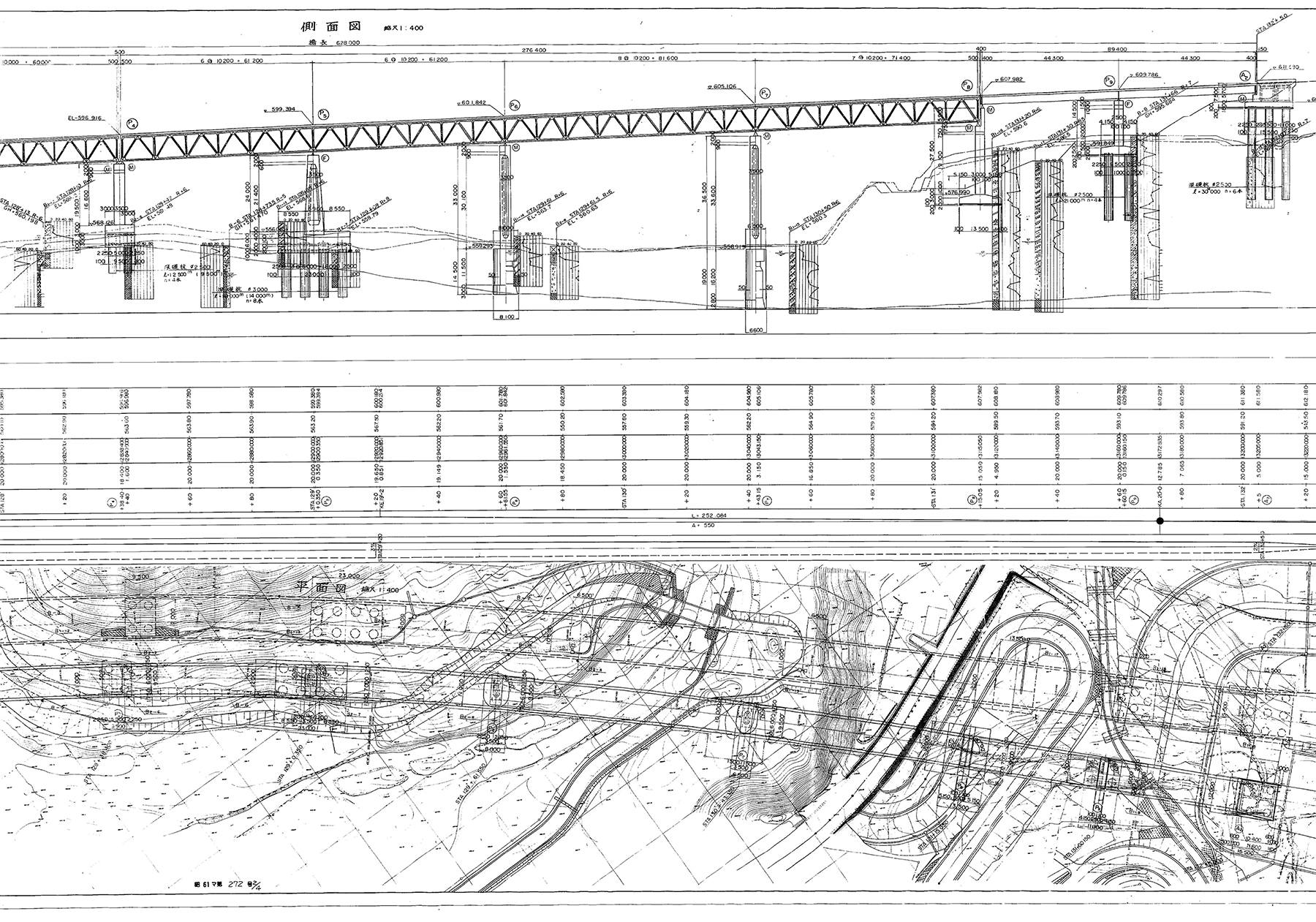

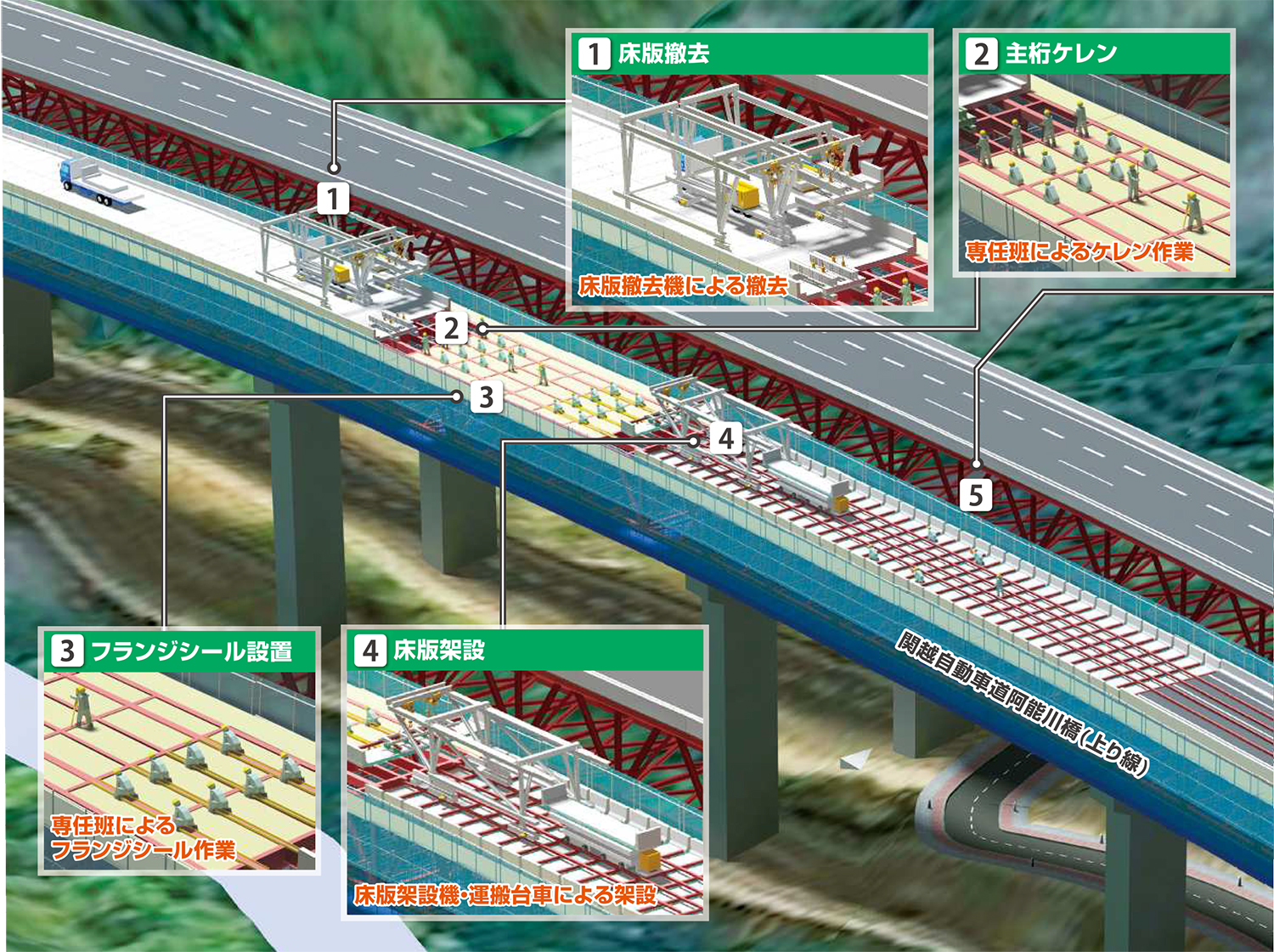

NEXCO東日本は、関越自動車道の阿能川橋および土樽橋において、大規模な更新工事を行っている。阿能川橋は、令和5年秋、令和6年春、秋の3期に分けて施工し、無事上り線の床版取替を完了した。下り線の床版防水は令和7年秋に実施予定である。今年度からは、引き続き土樽橋の床版取替工事にも着手している。今回は阿能川橋の床版取替にスポットを当てた記事をお届けする。(井手迫瑞樹)

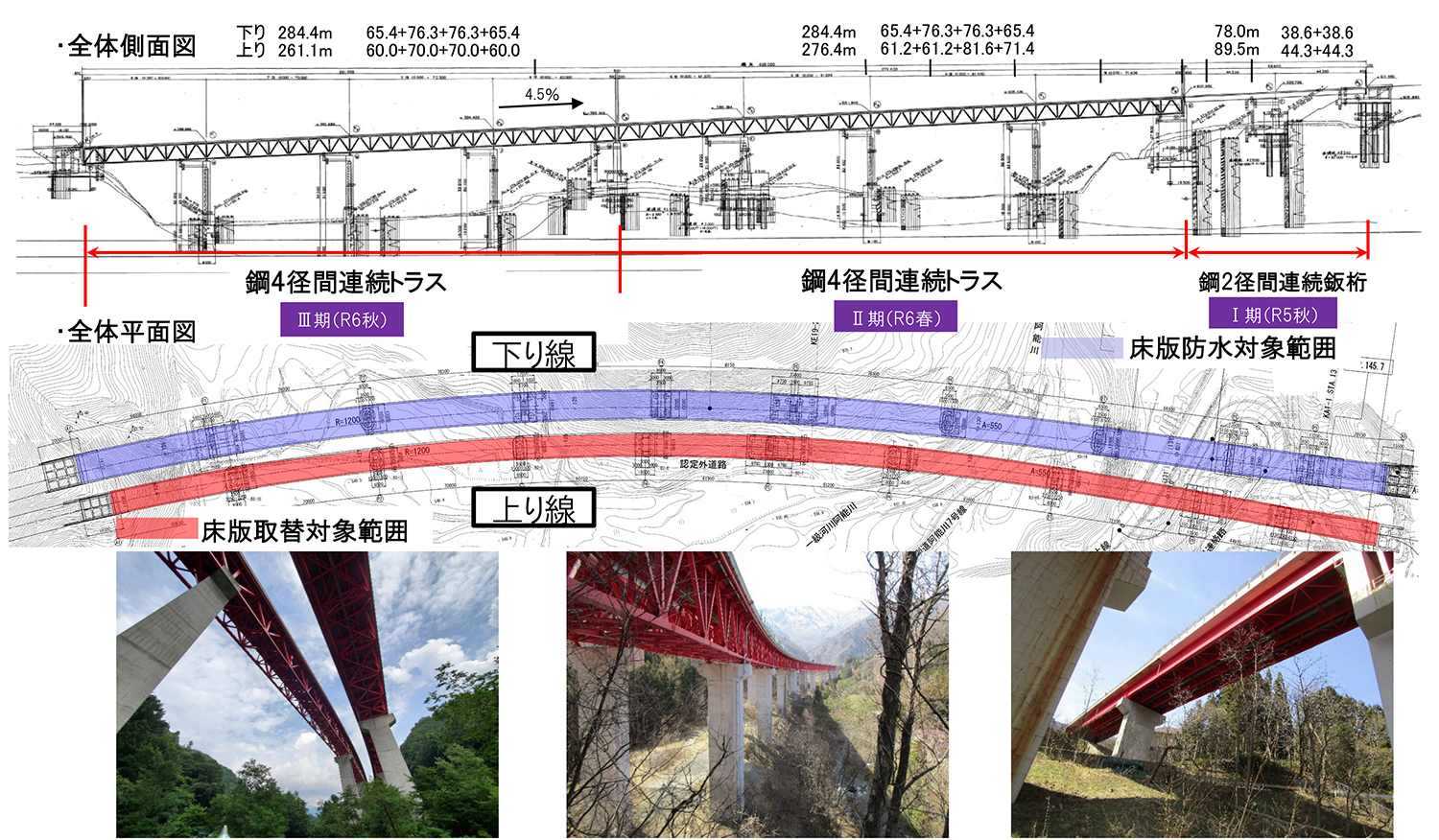

阿能川橋床版取替対象範囲及び位置図(NEXCO東日本提供、以下注釈なきは同)

阿能川橋遠景(井手迫瑞樹撮影)

当初契約金額は273億2400万円に達する大プロジェクト

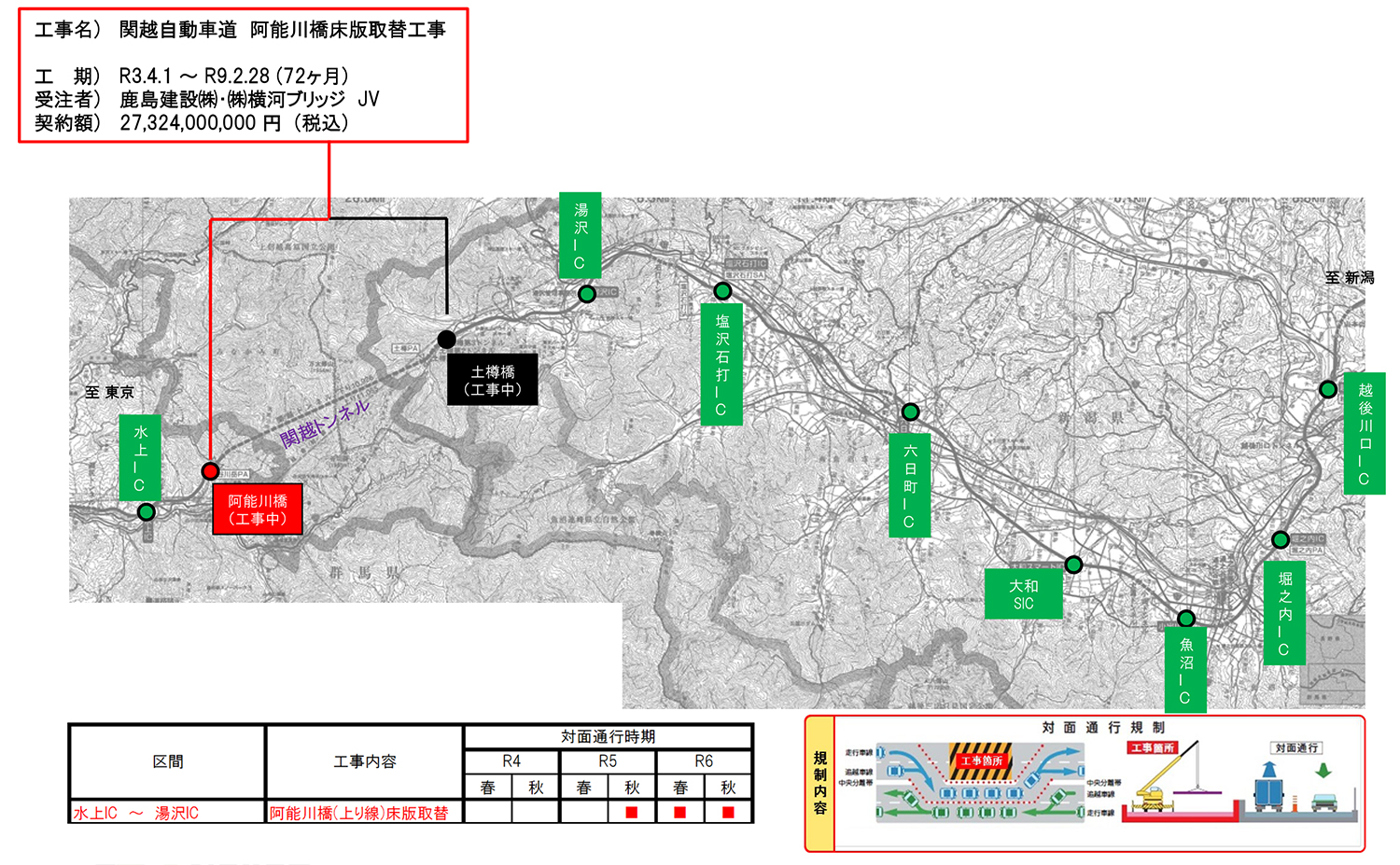

両橋とも関越道水上IC~湯沢IC間に位置

当初契約金額は273億2400万円に達する大プロジェクト

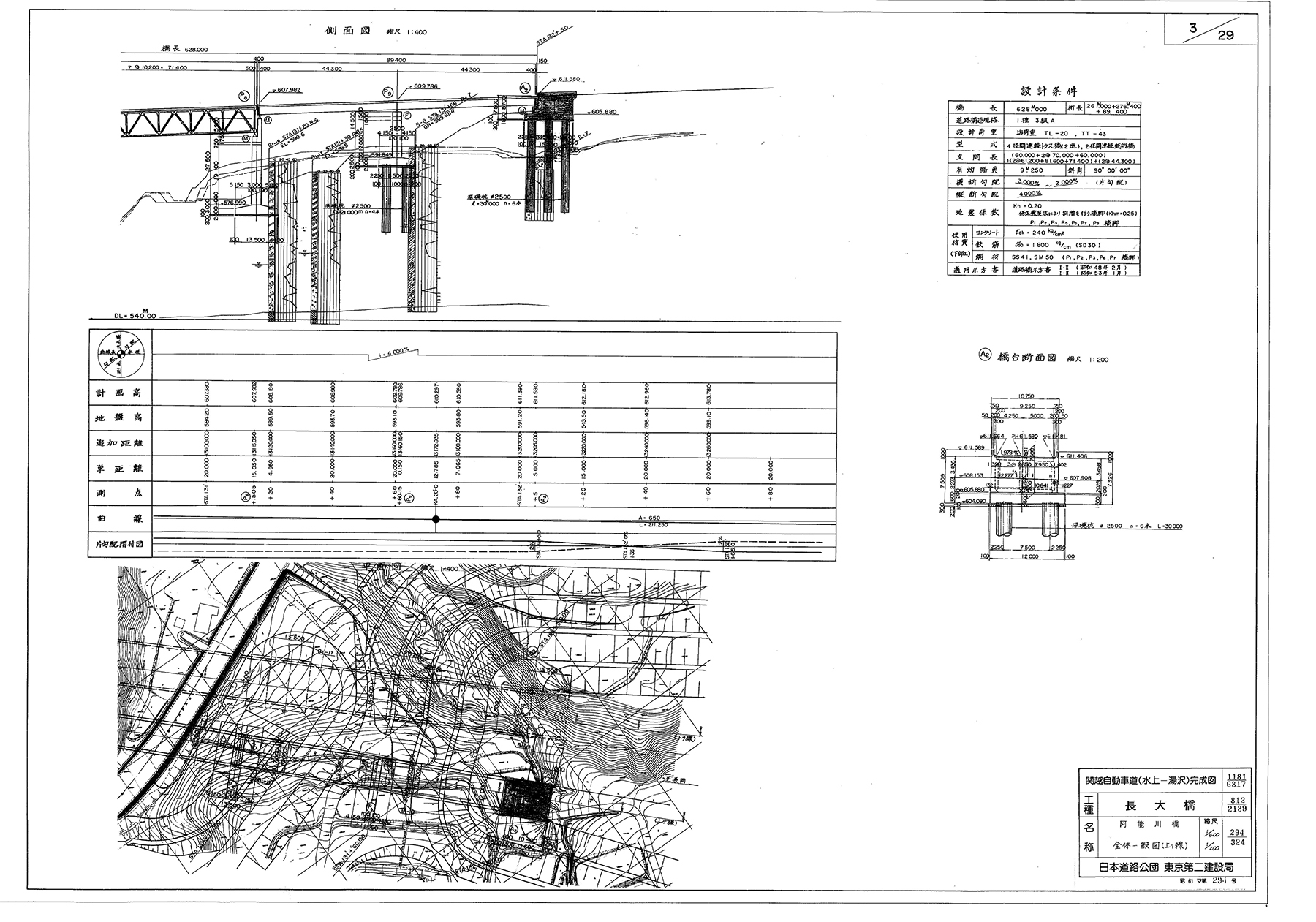

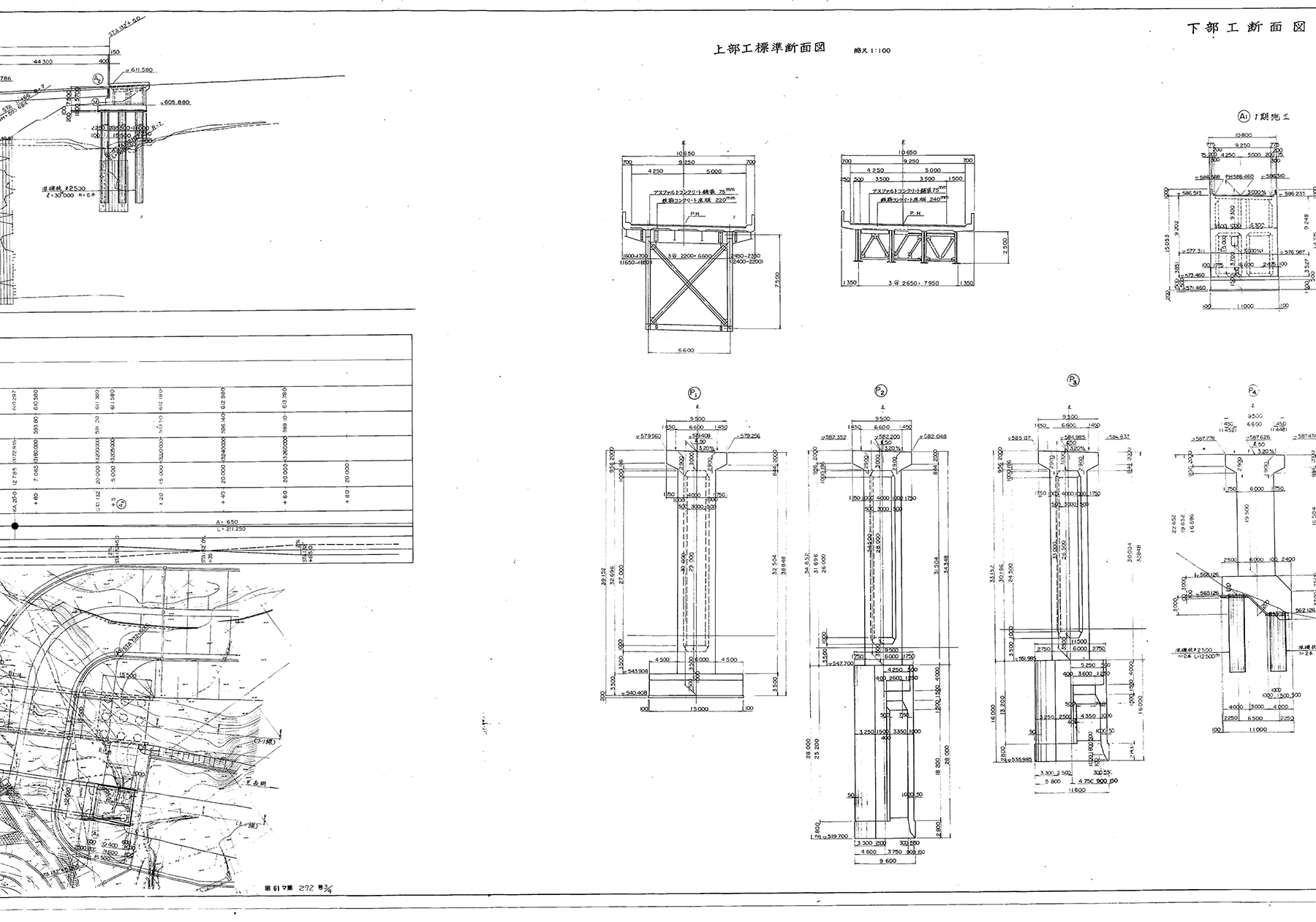

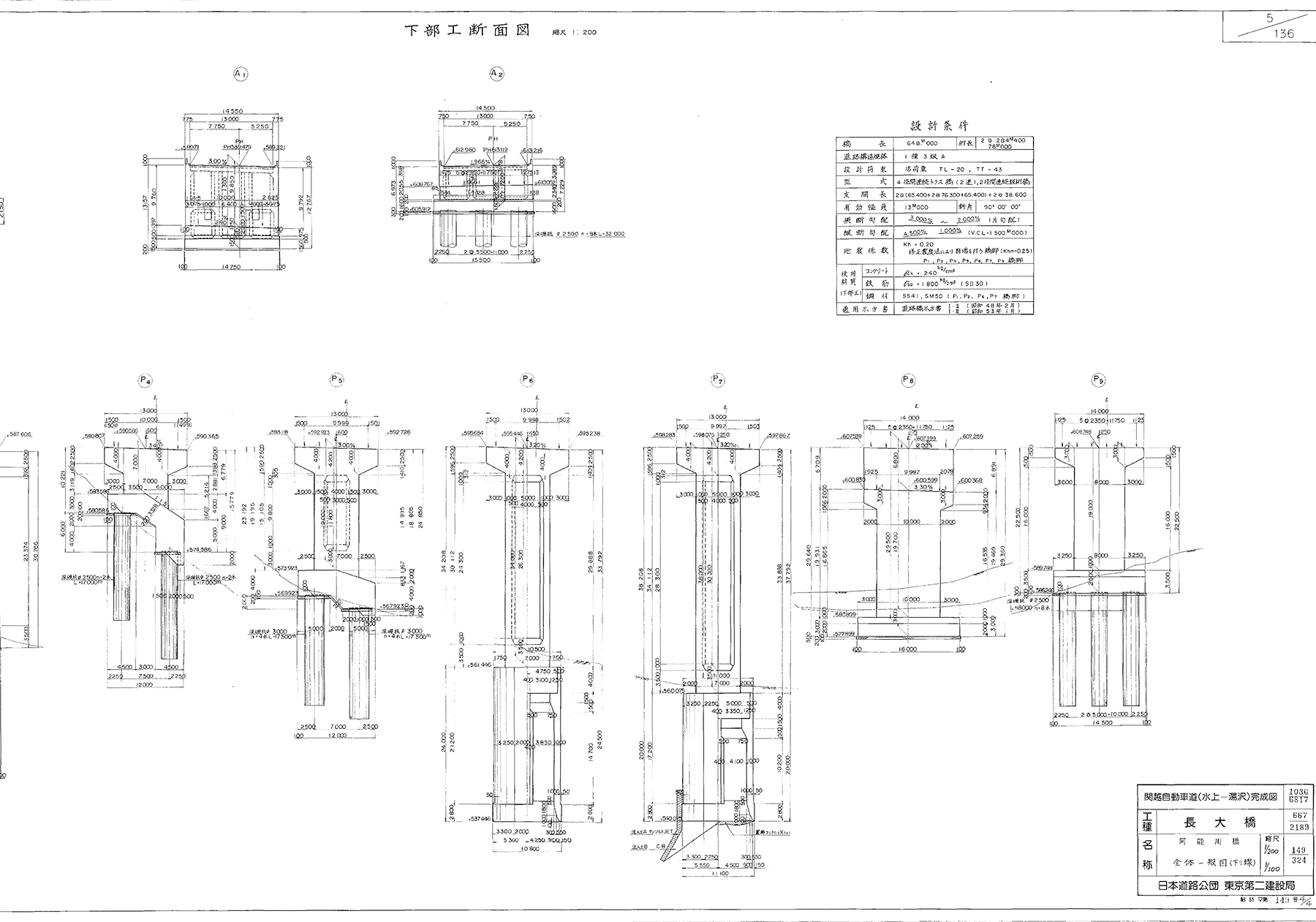

阿能川橋、土樽橋とも関越道水上IC~湯沢ICの間に位置している。厳密にいうと阿能川橋は、関越トンネルを挟んで南側に位置し、土樽橋は北側に位置している。その関越トンネルから両橋ともそれほど離れていないため、一体的な規制を伴う大規模更新工事を行うことになった。大規模更新工事は、同橋の上下線と、土樽橋の上下線について床版取替、床版補修および防水工の実施、舗装の打換え、耐震補強や塩害対策、塗装塗替えおよび鋼部材補修(阿能川橋のみ)などを実施する工事である。

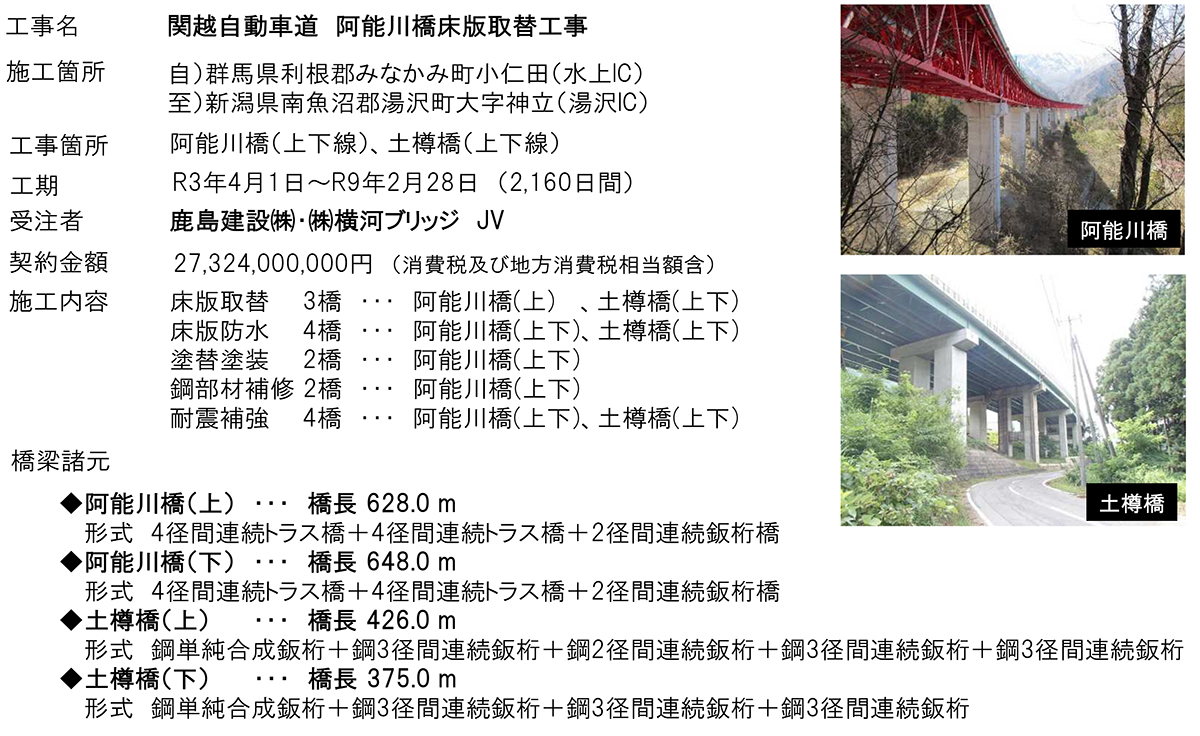

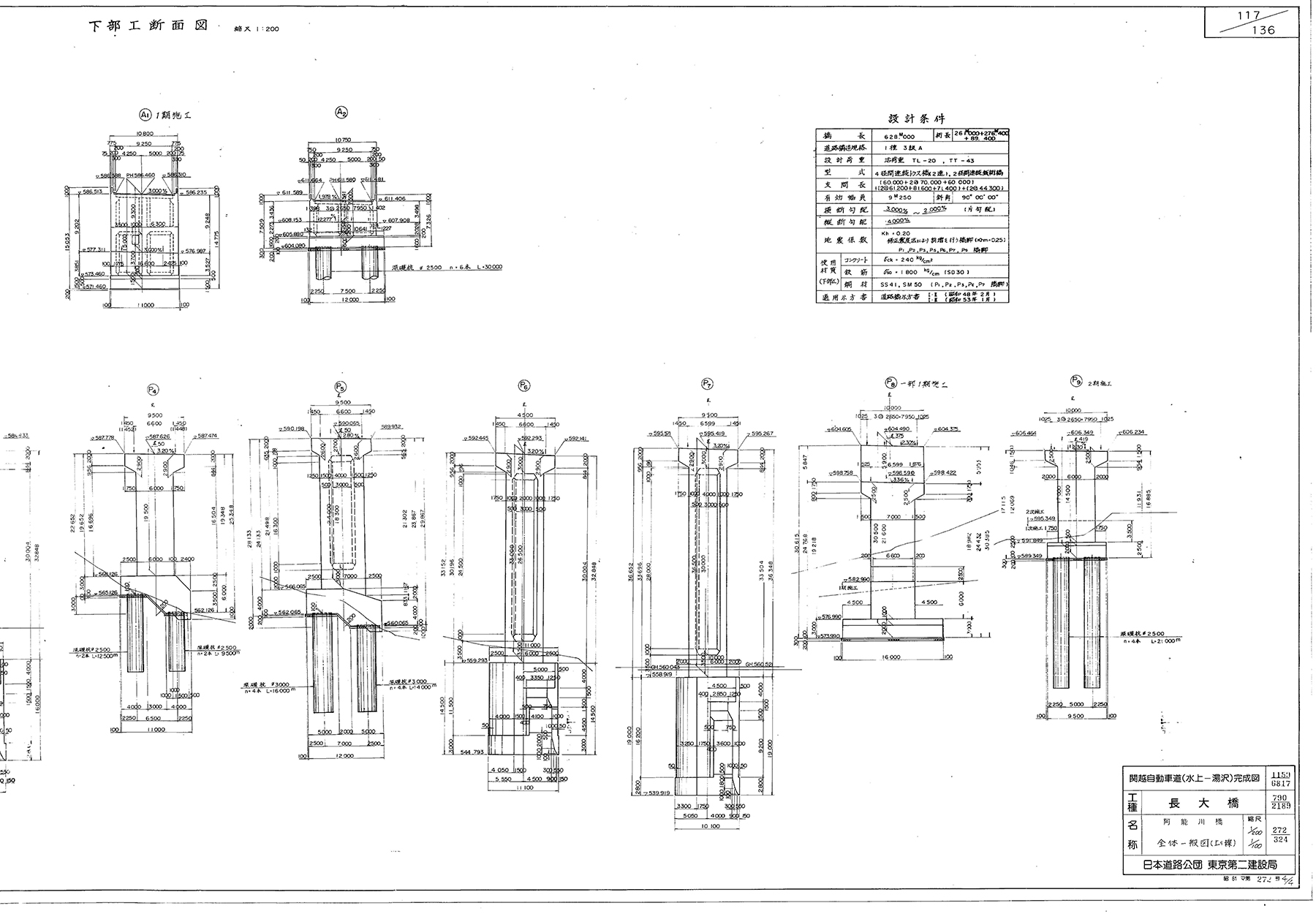

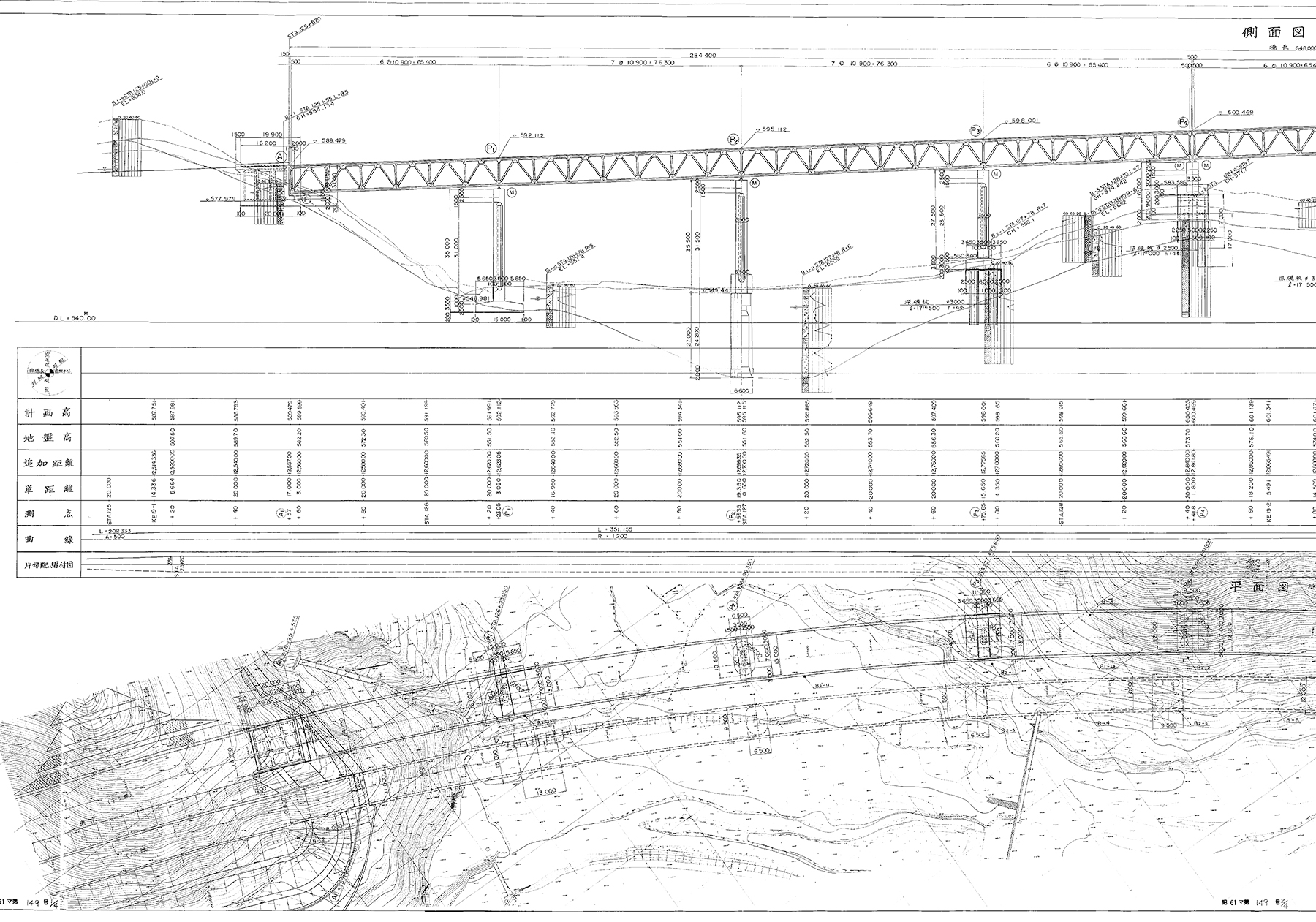

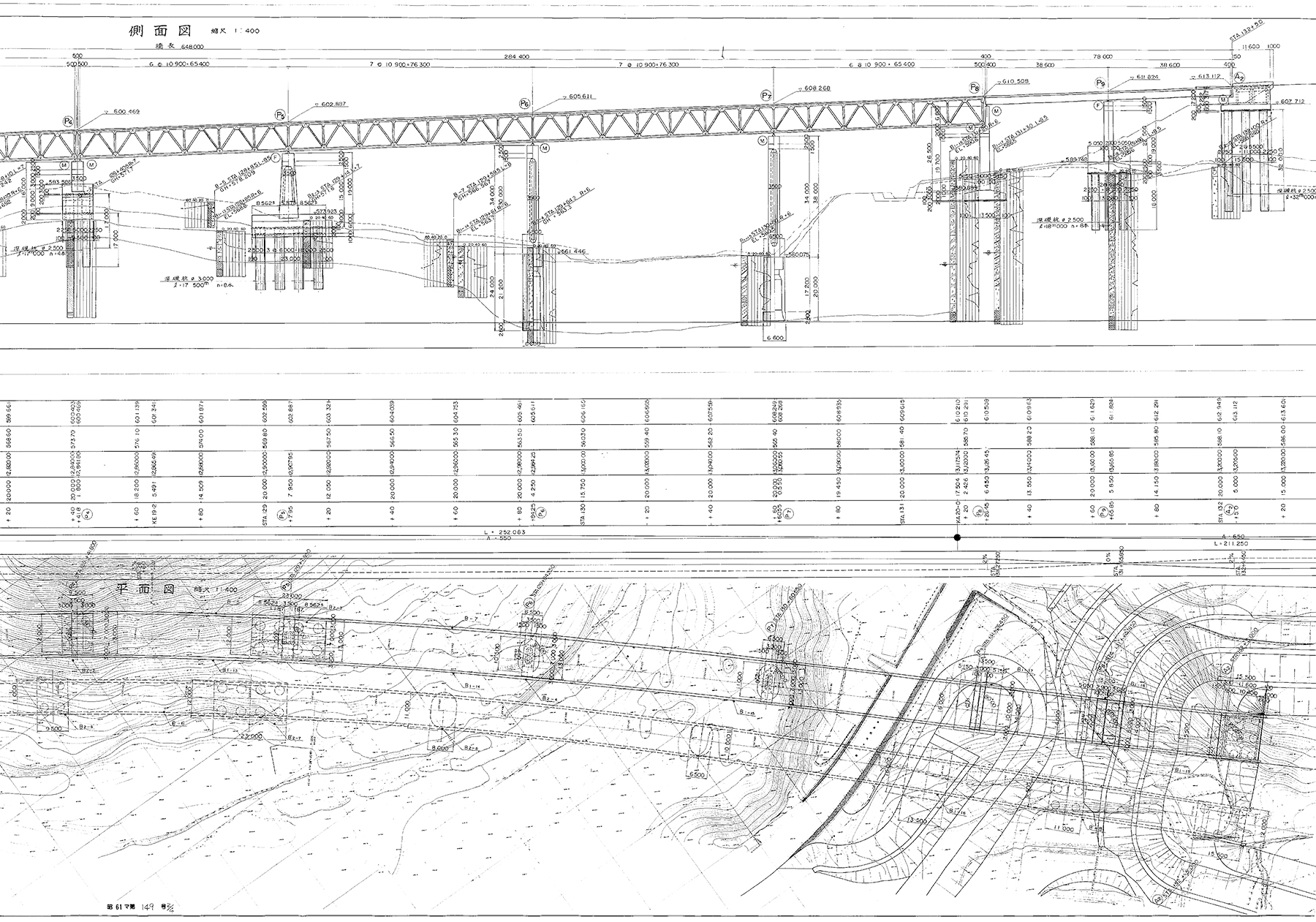

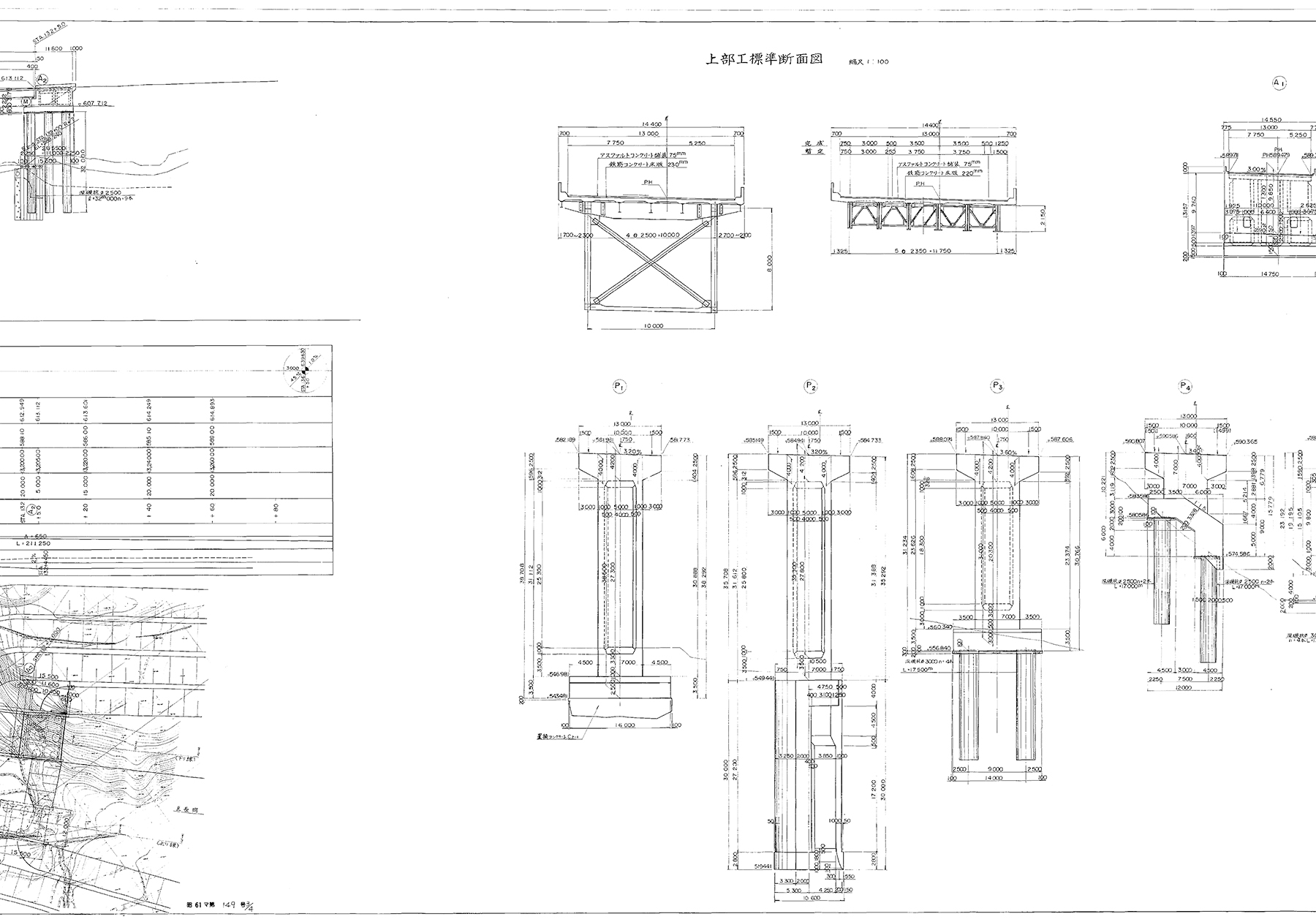

工事概要と阿能川橋概要図

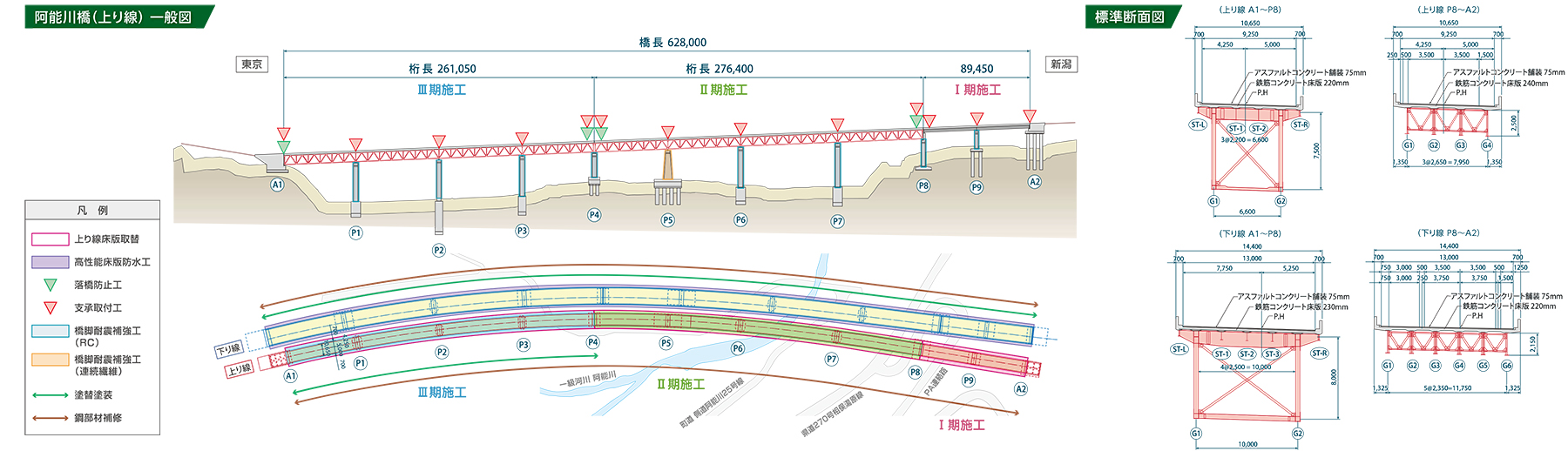

阿能川橋上り線一般図

阿能川橋下り線一般図

工事については、床版を取替える箇所と補修で対応する箇所とで大きく2通りの手法に分けられる。床版取替は3橋、阿能川橋の上り線と土樽橋の上下線で施工する。床版防水は(取替後の床版上面および補修後の床版上面全てで)4橋施工する。阿能川橋の下り線は補修の上、床版防水を施す。

工期は2021年の4月から27年の2月までの2160日間である。受注者は鹿島建設・横河ブリッジJV。当初契約金額は273億2400万円に達する大プロジェクトである。

床版防水を施している上り線の方が損傷が大きくなっている

上り線では鉄筋近傍において7.8kg/m3に達する箇所も

阿能川橋概要と損傷状況

上部構造は、上下線とも4径間連続鋼トラス橋×2連+2径間連続鋼鈑桁橋となっている。曲線半径はR=4000と緩やかでほぼ直橋であるものの、勾配は縦断4%、横断が3%強とそれなりにある。上り線が628m、下り線が648mと若干下り線の方が長い。供用年次は上り線が昭和63年11月に開通しており36年が経過している。下り線は昭和60年10月2日に開通している(いずれも昭和48年および昭和53年道路橋示方書)。上り線の方が3年後に開通しており、過去にグレードⅠとはいえ床版防水を施している(下り線は未防水である)にもかかわらず、損傷が大きくなっている。

.jpg)

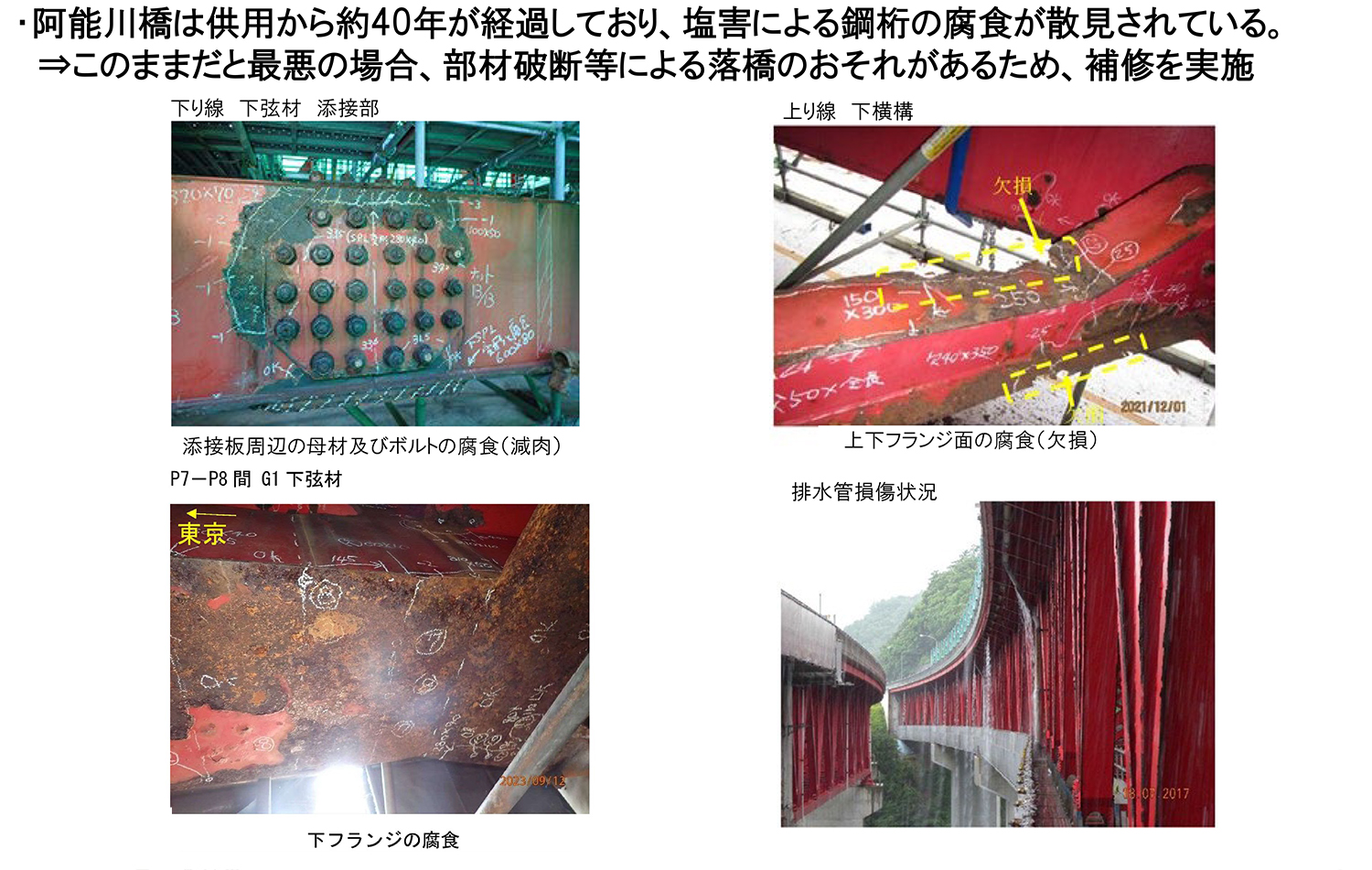

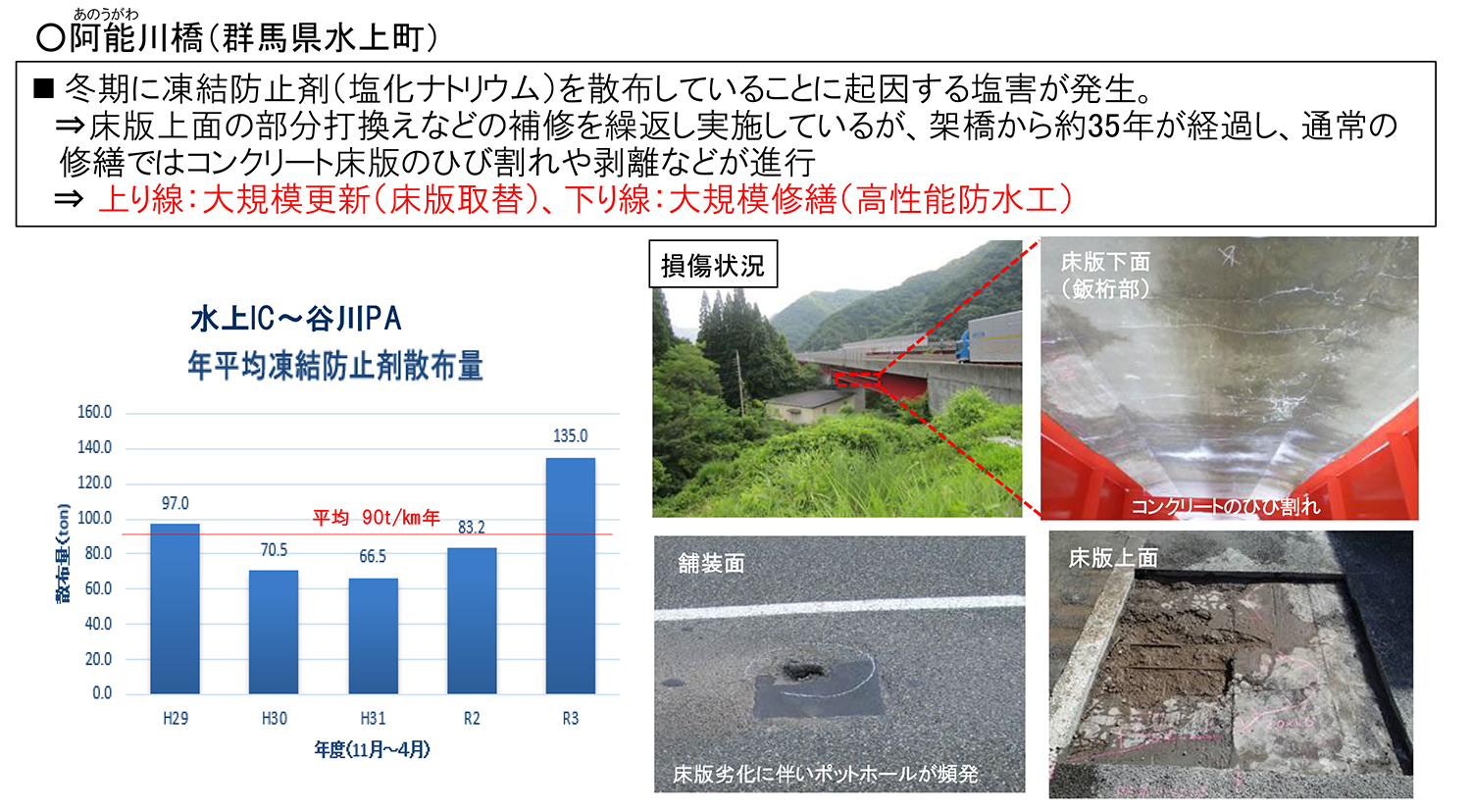

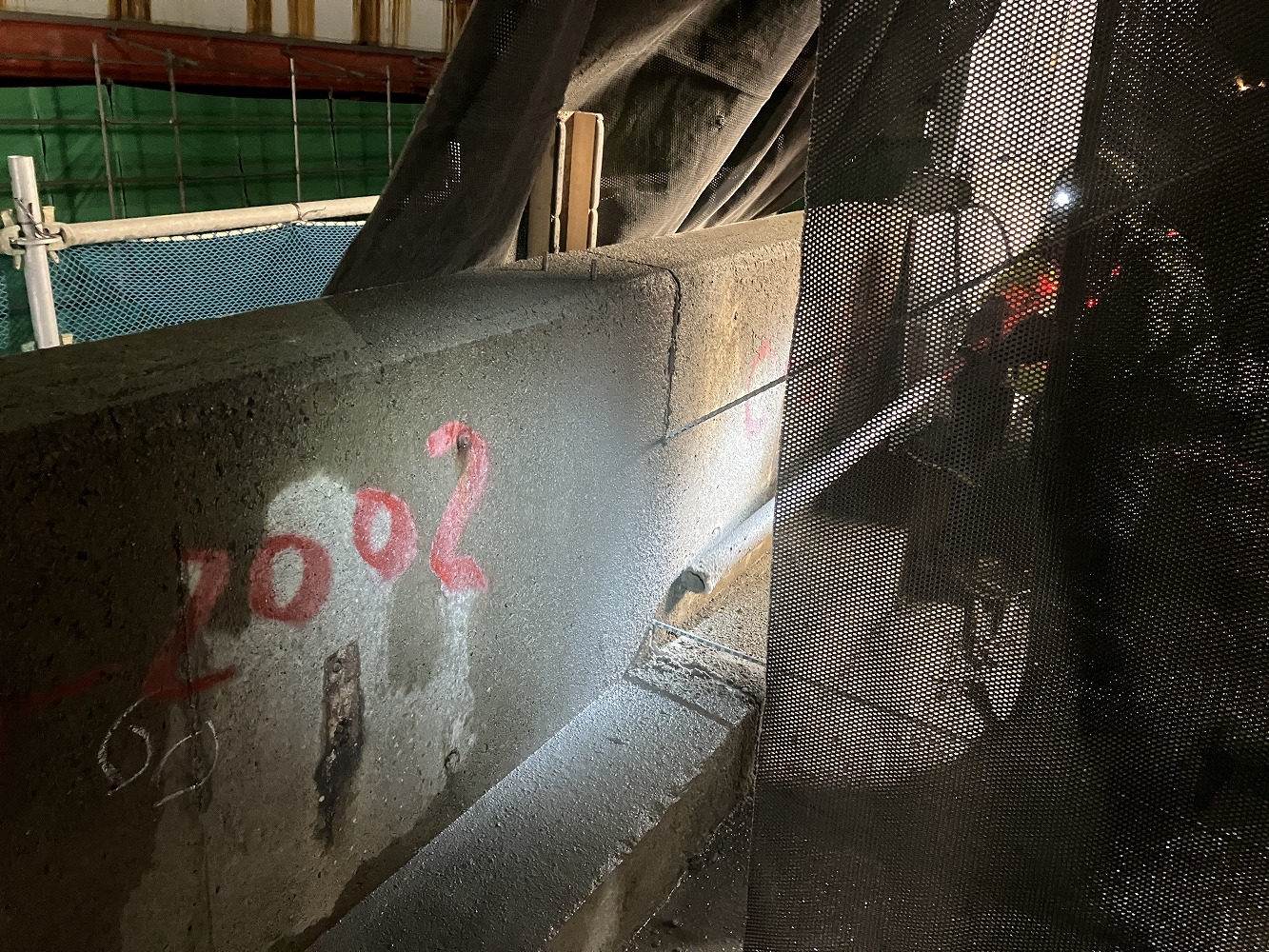

鋼部材の損傷状況

雪氷期の凍結防止剤散布(平均90t/km)に関しては上下線ともに同じぐらい散布している。上り線では鉄筋近傍において7.8kg/m3と発錆限界値(1.2kg/m3ないし2.4kg/m3)の4~7倍に上る塩化物イオンが確認された。その影響もあり、上り線は、繰り返し部分断面修復などを施していたものの、床版上面だけでなく下面まで損傷が確認されたため、全延長の床版取替を選択した。一方、下り線も同様に部分断面修復を施しているが、床版の下面までは損傷が至っておらず、十分に床版補修と防水で対応できる範囲の劣化状況であった。

凍結防止剤散布量と舗装および床版上下面の損傷状況

桁にも塩分の影響による腐食が広がっている。というのも鋼製排水管に孔食が生じ、そこから塩分入りの漏水が生じており、桁に付着したことが理由である。鋼部材の補修は上下線とも行っている。

鋼製排水管の孔食により塩分入りの漏水が生じ、鋼材の腐食を助長(井手迫瑞樹撮影)

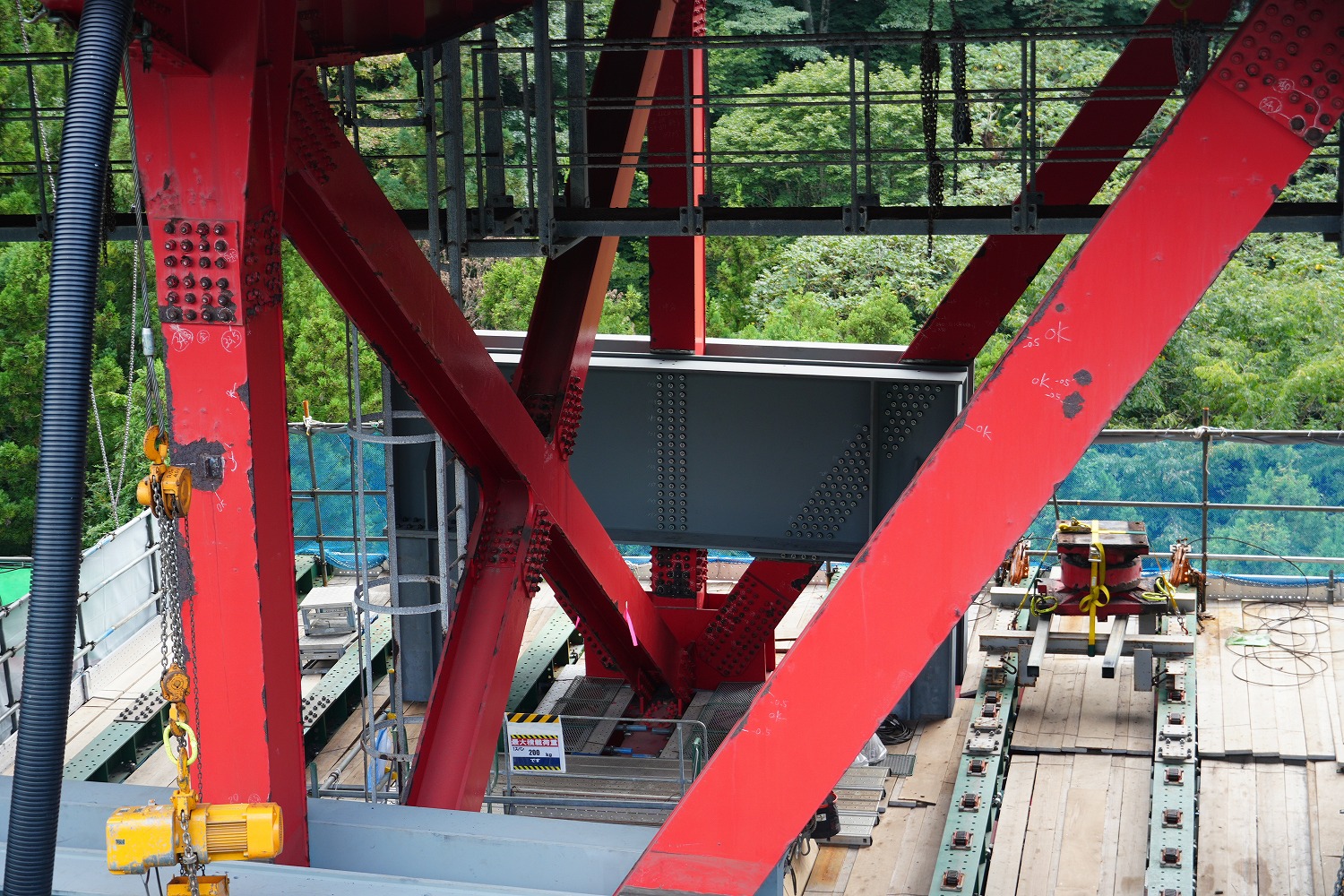

同橋では支承も上り線32基、下り線38基全てで、鋼製ローラー沓及び鋼製ピン沓を免震ゴム沓に交換する。交換時にはブラケットの設置と、支承を設置する際のジャッキ反力(最大11440kNに達する)を受ける格点部の補強が当然必要となる。写真のように門型構造の部材を補強材として設置した上で、ジャッキで3mm程度上げて仮受し、既設支承を抜き取り、免震ゴム沓に交換したうえでジャッキダウンして桁を据え付ける作業を全箇所で行っている。

ジャッキ反力(最大11440kNに達する)を受ける格点部の補強(井手迫瑞樹撮影)

スマート床版更新(SDR)システムを採用

160t吊りのクレーンに比べて、本体重量は実に約1/4程度まで抑制

さて、上り線の床版取替である。

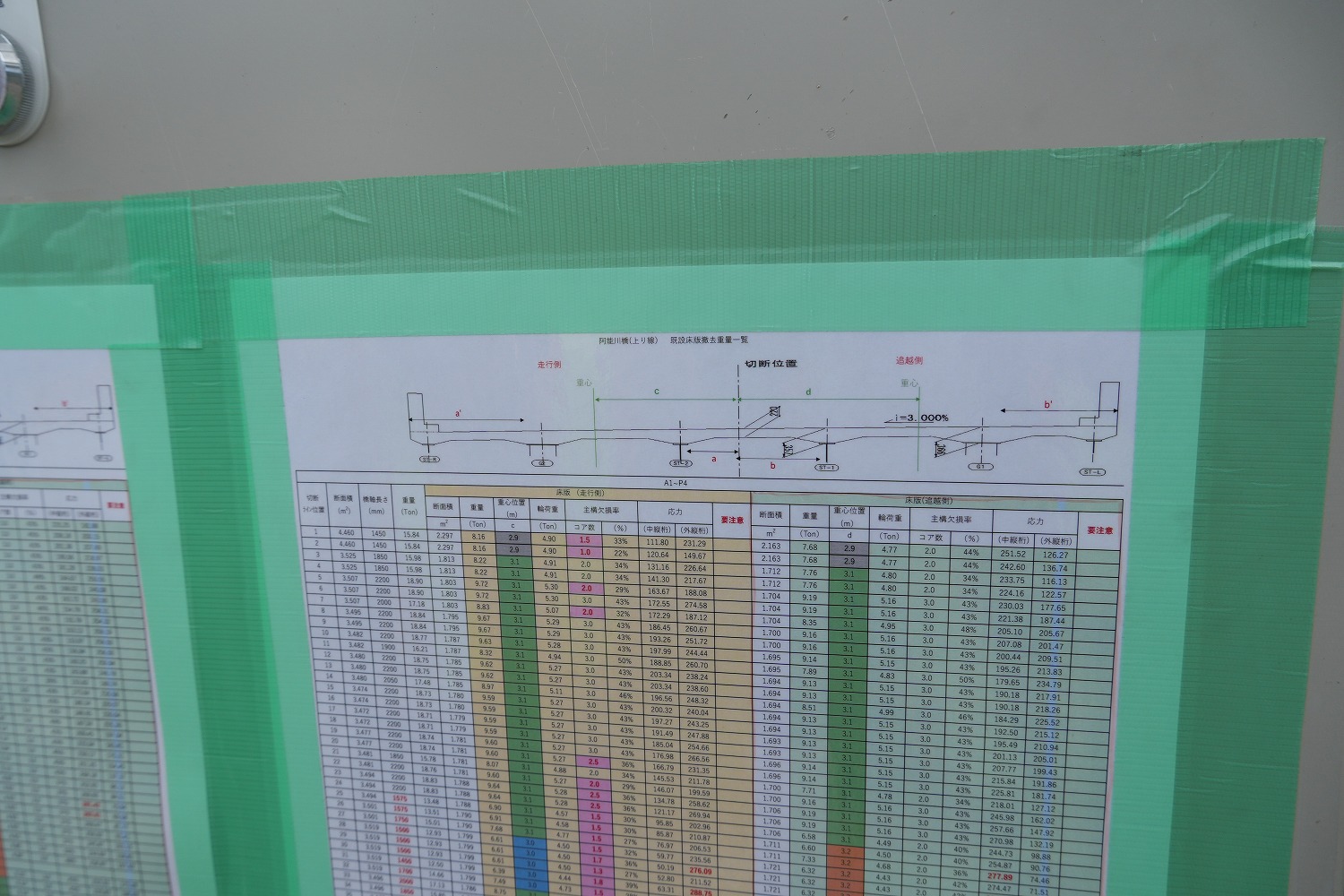

阿能川橋の床版取替は3期に分けて実施している。1期目は令和5年の秋8月~11月にかけて鋼2径間連続鈑桁(P8~A2間)の部分を取り替えた。2期目は令和6年春(5GW明けから7月末)には(P4~P8間)の床版取替を行った。3期目は令和6年秋(8~11月)までA1~P4までを施工した。施工枚数は1期施工が39枚(以降、いずれも全断面換算、撤去は半断面であるため、約2倍の数となる)、2期施工が127枚。3期施工が123枚の新しいプレキャストPC床版に取替えた。床版取替面積は6,688㎡(全幅員換算)で、床版防水(グレードⅡ)は上り線で6,110㎡、床版取替を行わない下り線で8,408㎡、合計14,518㎡を施工する(レジテクトGS-M工法)。

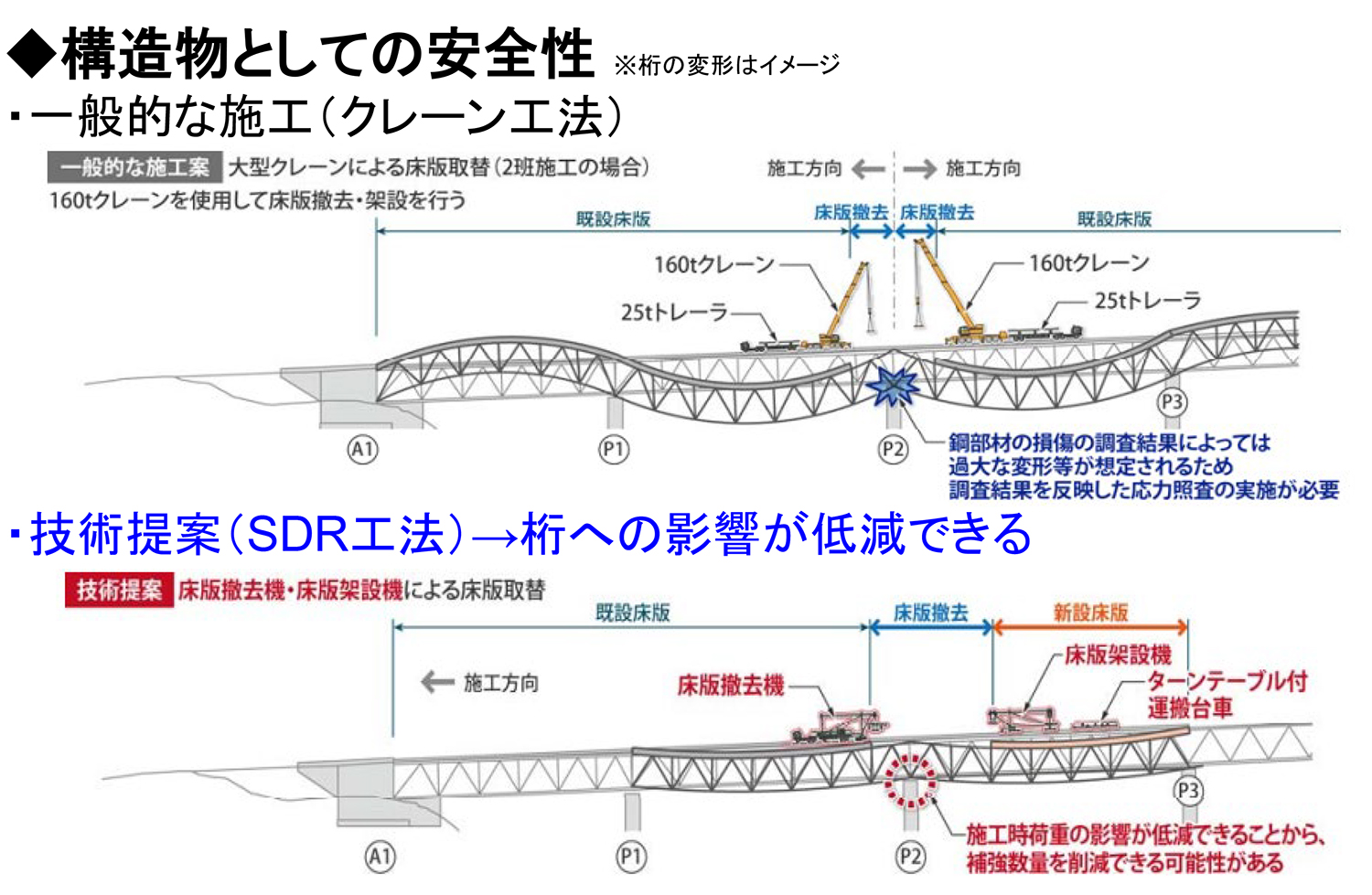

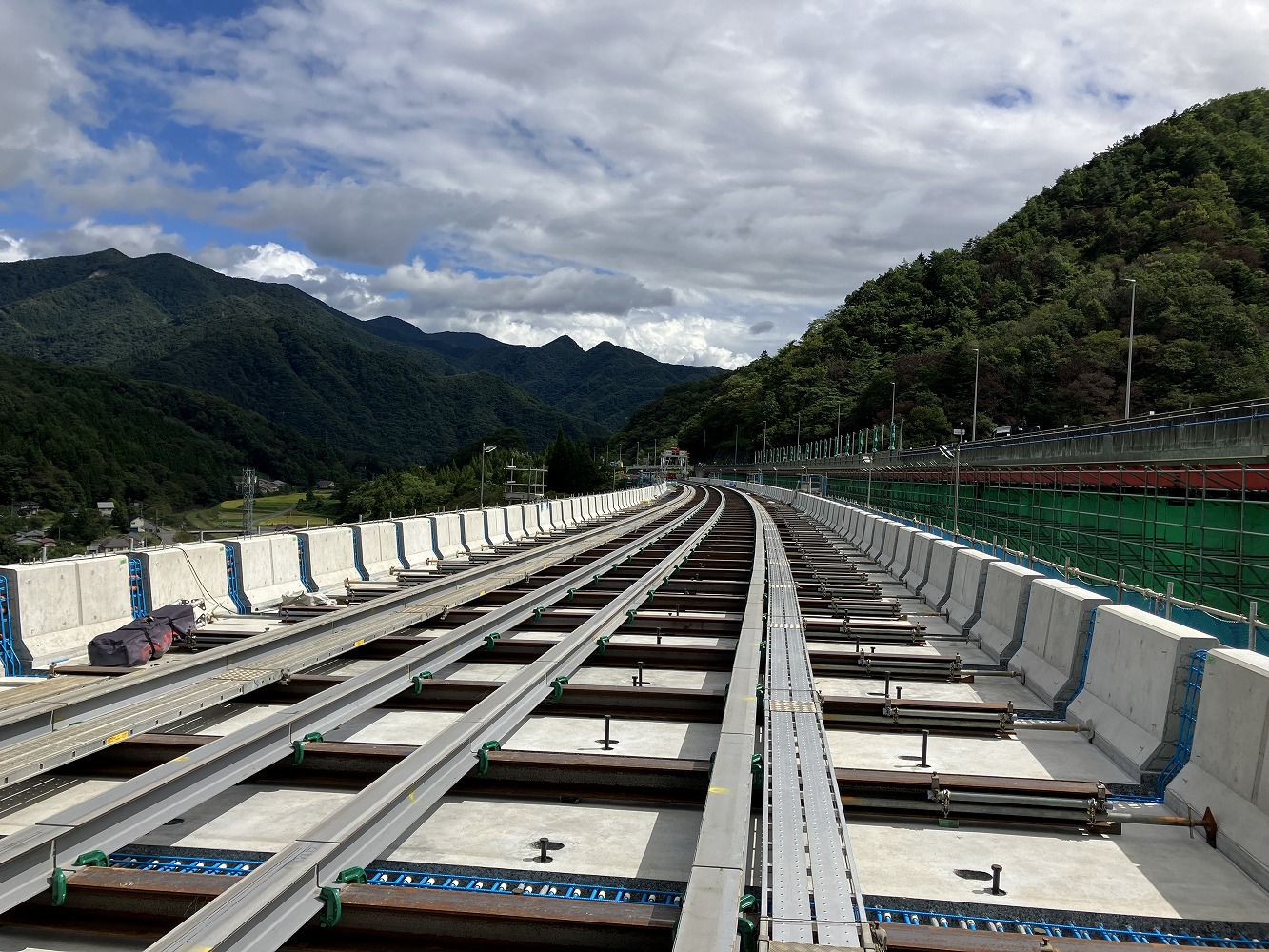

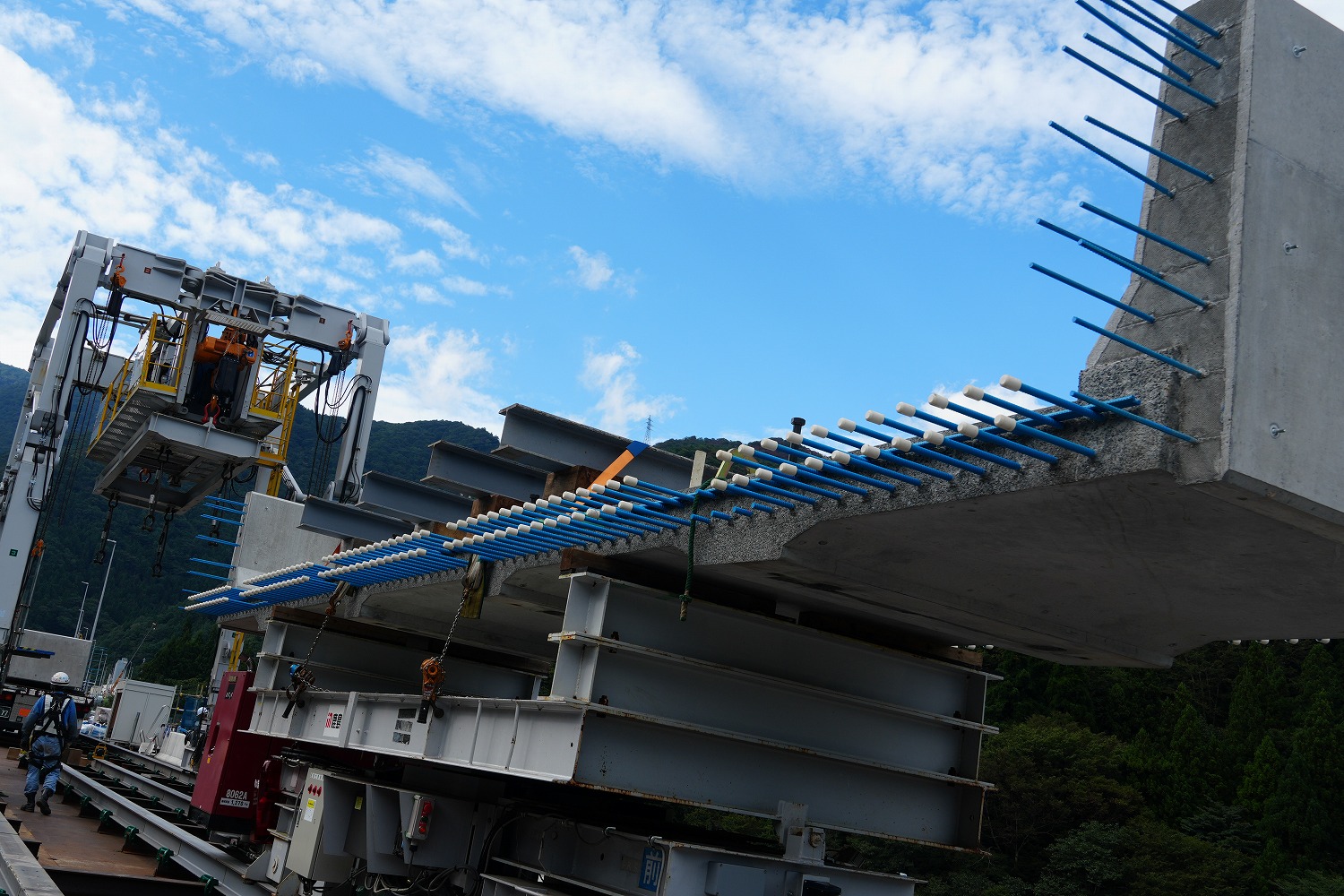

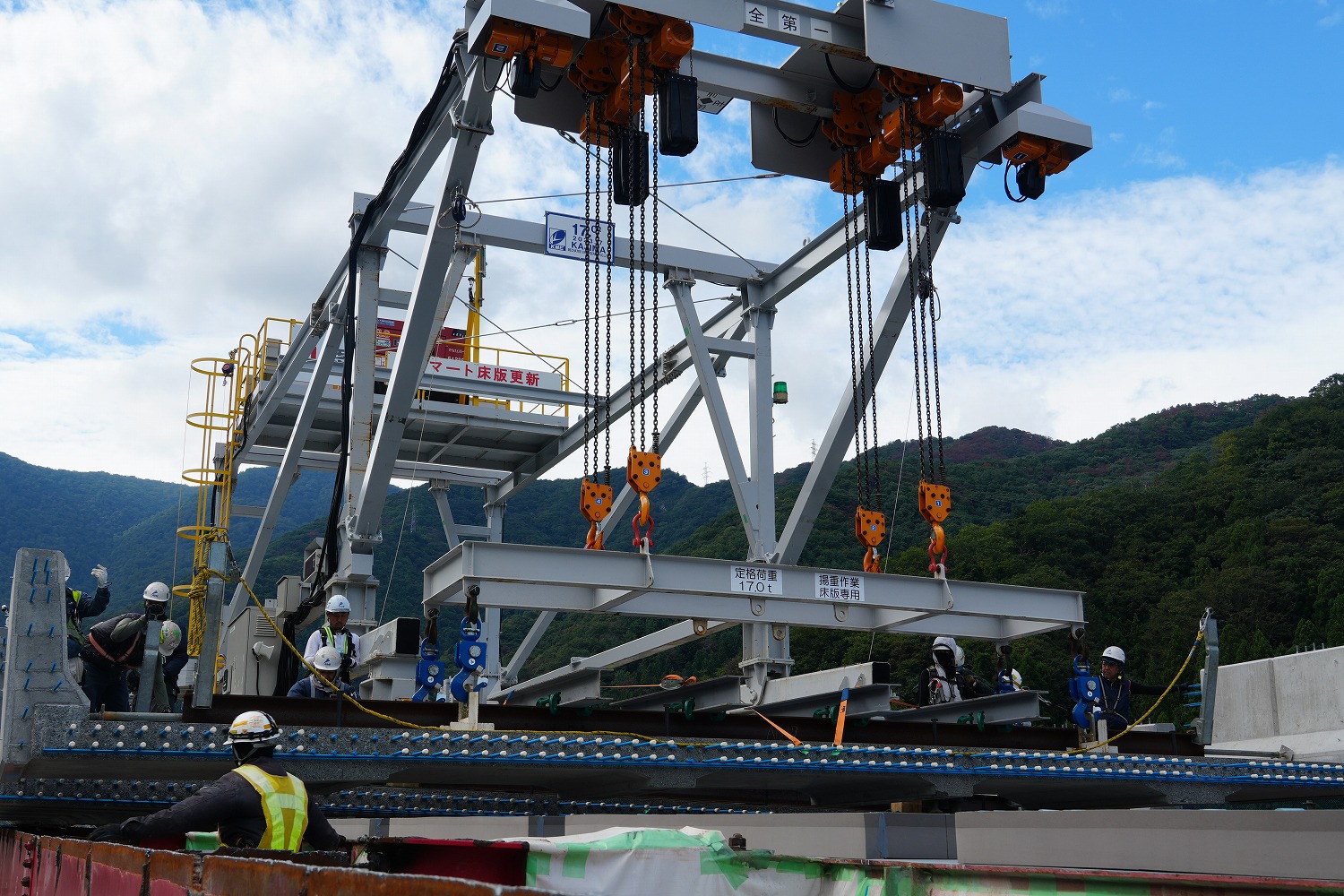

最大の特徴は、スマート床版更新(SDR)システム🄬を採用しているという事である。SDRシステムは、専用の床版撤去・架設機を使用し、新設床版の運搬や既設床版の撤去、架設を全部同時に進められる。専用の撤去機と架設機は一緒ではなくて分かれていることが特徴である。撤去機はウレタン車輪を採用した自走式で、レールを用いる必要はない。一方、架設機と運搬台車は専用レールを敷設したうえで運用している。

スマート床版更新(SDR)システム🄬を採用

機械本体の荷重が軽いのも特徴だ。160t吊りのクレーンに比べて、本体重量は実に約1/4程度まで抑えている(撤去機1台19t、架設機1台21t、運搬台車1台8t)。さらに、クレーン工法ではブームを回す際に桁の方に偏荷重とねじりモーメントの発生が懸念される。SDRシステムは桁の直上のみで新設床版の回転などの作業を行うので、偏荷重やねじりモーメントの発生が抑制される。阿能川橋のような示方書が古い時代に建設したスレンダーな板厚の鋼トラス橋は、クレーンを使う場合、その自重や施工時の運用(ねじりモーメントの発生など)に対応するため鋼部材の大規模な補強が必要となるが、床版撤去・架設機の重量を抑制し、床版の回転を補剛桁直上に限定させた(後述)ことで事前の大規模な補強も不要とした。

スマート床版更新(SDR)システム🄬を採用することによる利点

床版の撤去と架設を同時に運用できることで、従来のクレーン工法と比べて、床版取替を施工する期間を短縮することができた。

トラスの主構造にはほとんど力がかからない状況で既設床版を剥離

架設機械は撤去機が動き始めた後、1週間後ぐらいに追いかけていく工程

同時運用

SDRシステムの実際の運用をさらに掘り下げていく。

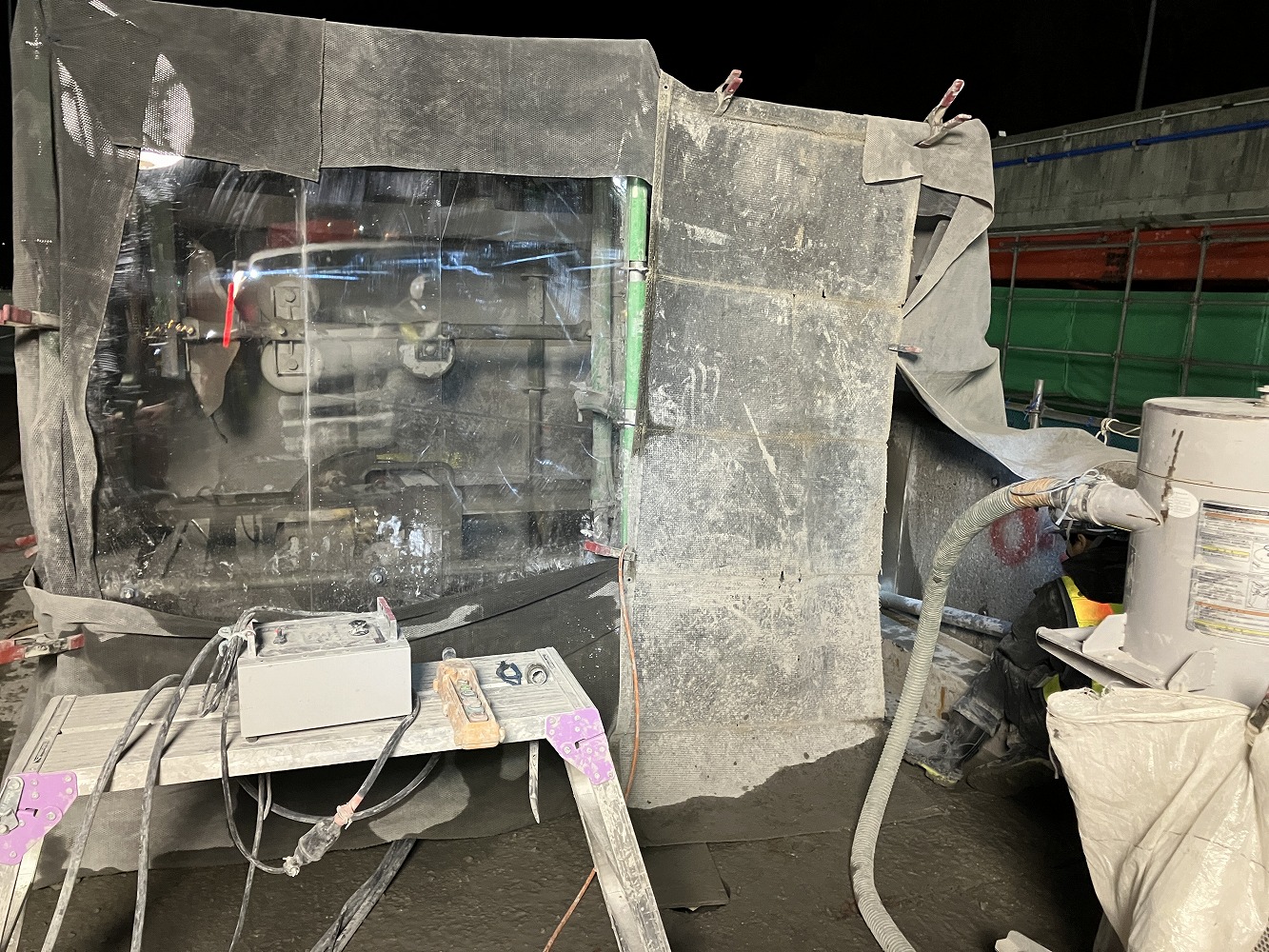

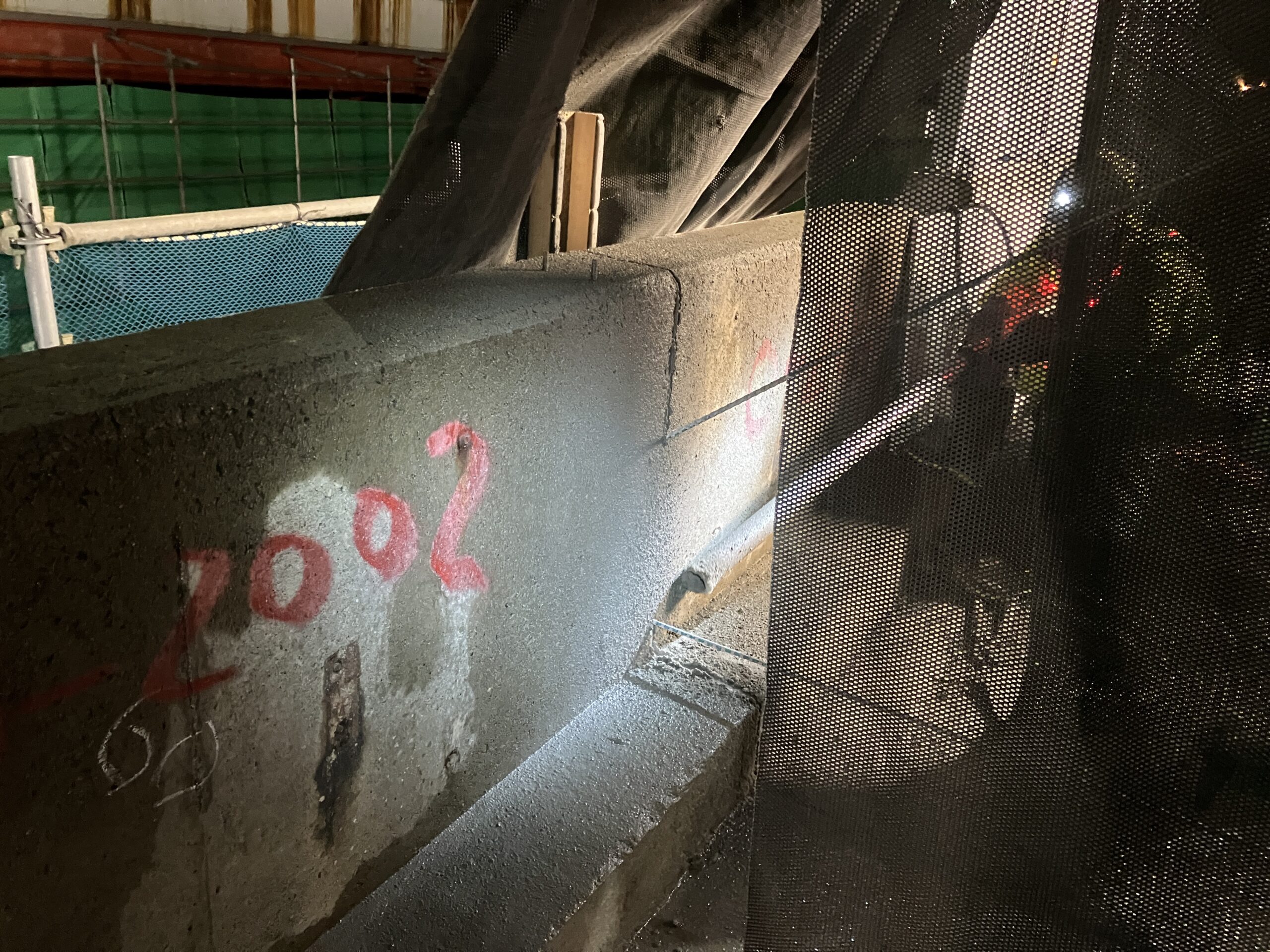

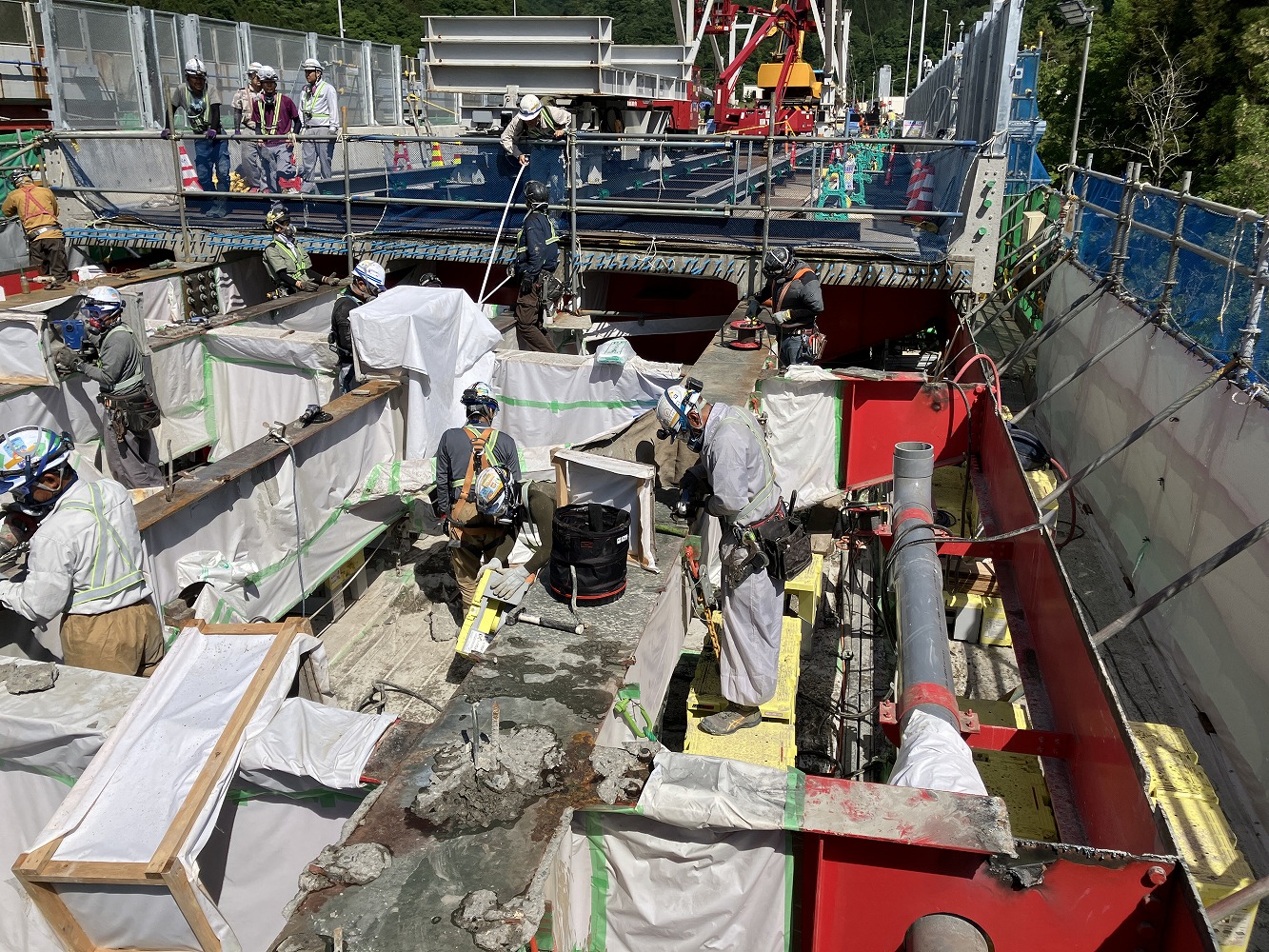

まず、撤去に関しては半断面ずつ行っていく。事前にカッターやワイヤーソーで既設床版は約2mごとに橋軸直角方向に切断、橋軸方向は概ね幅員中央部で切断しておく。

左:切断位置のマーキング/中2枚:床版切断状況/右:吊り孔削孔状況

壁高欄はワイヤーソーを使って切断した

ワイヤーソー施工時の防護(養生)

コア削孔位置の墨出し/コア削孔/コアドリルで切断されたスラブアンカー

さらに既設床版の引き剥がしを行うが、事前にトラスの主構に設けてある床版と桁をつなぐスラブアンカーをコアドリルで切断し、センターホールジャッキで引き剥がしやすいようにしておいた上で、剥離作業を行った。古いトラス桁で板厚が薄く、大きな力はかけられないため、引き剥がし時に用いるジャッキの力をできるだけ減らすためである。ジャッキ反力は構造上力をかけて問題が生じない中縦桁に(40tぐらいの力をかけて引き剥がす)。半断面パネルの剥離作業1か所につき50tのセンターホールジャッキを4台つかって引き剥がしを行うが、トラスの主構造にはほとんど力がかからない状況で施工している。

既設床版の撤去状況(左、中)/撤去の際は断面積、重量、重心位置、輪荷重、主構欠損率、縦桁にかかる応力などを調査している。

(動画も含め床版撤去機は傾いて見えるかもしれませんが、撮影によるもので、機械の設置はレベルを保っています、井手迫瑞樹撮影)

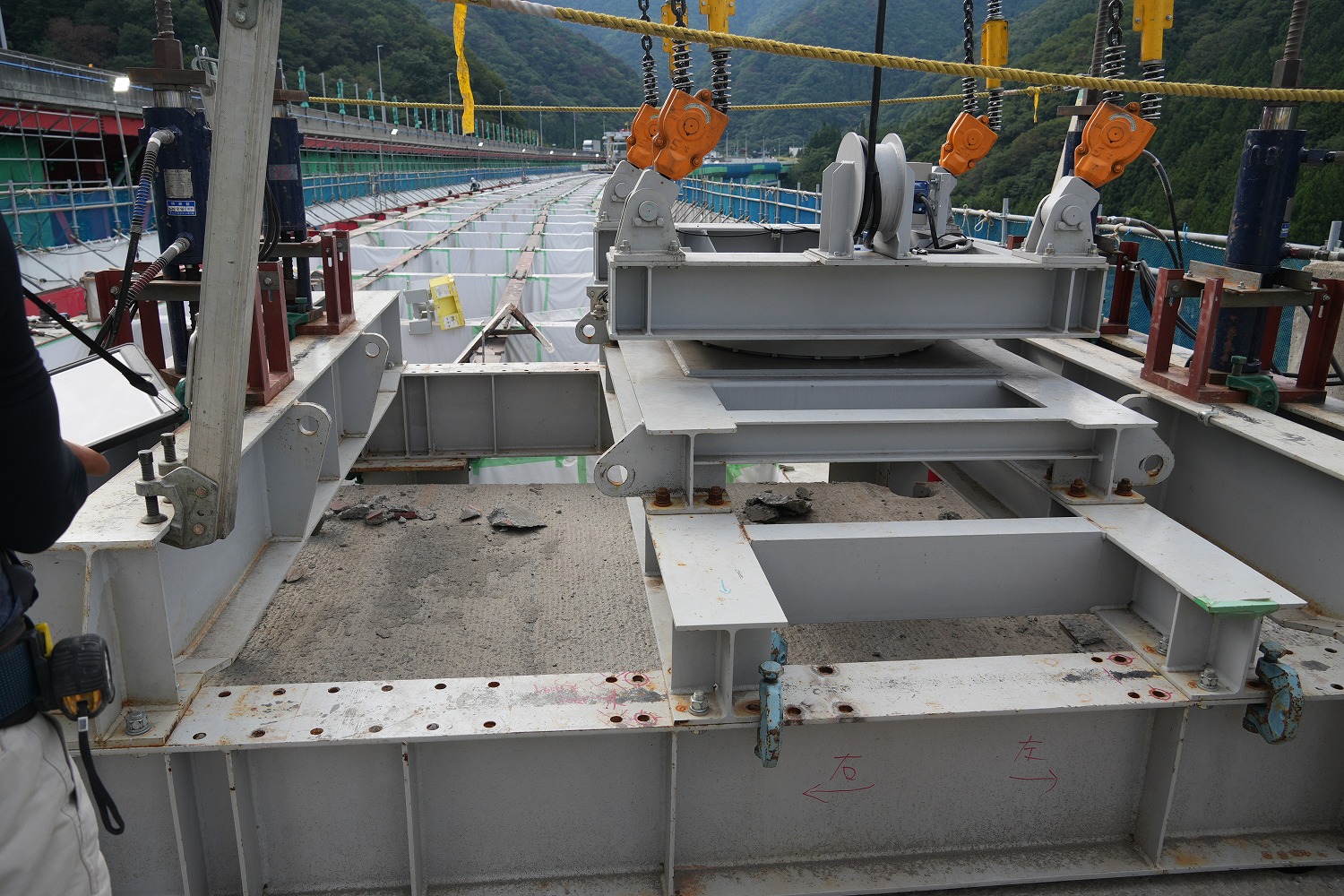

さて、SDRシステムの組み立てである。現場のスペースを考慮すると架設機と撤去機は同時に組み立てができないため、先行して自走式門型クレーンである半断面仕様の撤去機を2台組み立てて、作業をスタートさせる(つまり半断面を左右ほぼ同時に撤去していくわけだ)。剥離した床版を撤去機で吊り上げ、回転させて、撤去機の門構内に進入したトラックに移し替えて搬出していく作業を繰り返す。撤去した場所については、コンクリートの残滓の除去や、上フランジ上面のケレン作業、無機ジンクリッチ塗布、硬質ゴムの設置を繰り返していく。

撤去機の組立状況

2台組み立てて、並列配置し、半断面ずつ撤去していく(右写真のみ井手迫瑞樹撮影)

撤去機が組みあがった後に空いたスペースで今度は架設機を組み立てるが、組み立て作業は連続昼夜でも2日かかる。さらに機械試験が必要であるため、試験準備で1日、試験で1日、全部で4日は組み立てにとられる。組みあがったらすぐに使えるわけではなく、レールを敷くなどの準備が必要になる。そのため架設機械は撤去機が動き始めた後、1週間後ぐらいに追いかけていく工程となる。つまり今回の現場では日曜日を除く6日間で100枚程度先に撤去する。距離にして約190m分を先行して撤去していく状況となる。

架設機の搬入と組立状況

既設床版の撤去①

既設床版の撤去②

既設床版の撤去③(井手迫瑞樹撮影)

(動画も含め床版撤去機は傾いて見えるかもしれませんが、撮影によるもので、機械の設置はレベルを保っています、井手迫瑞樹撮影)

上フランジ上面のケレン状況

桁上の床版荷重が一時的になくなり「一時的に橋桁はスケルトン状態になる。トラスだから余計に目立つ」(鹿島建設)状況となり、設置時のキャンバーの調整が必要になるが、それは事前に周到に計算し、旧床版と新設床版の重さの差も考慮に入れて、調整ゴムの厚みを計算して配置している。

残ったスラブアンカーの切断/防錆剤の塗布/シールスポンジの内側に高さ調整ゴムを設置している

先行して床版が撤去された状況(井手迫瑞樹撮影)

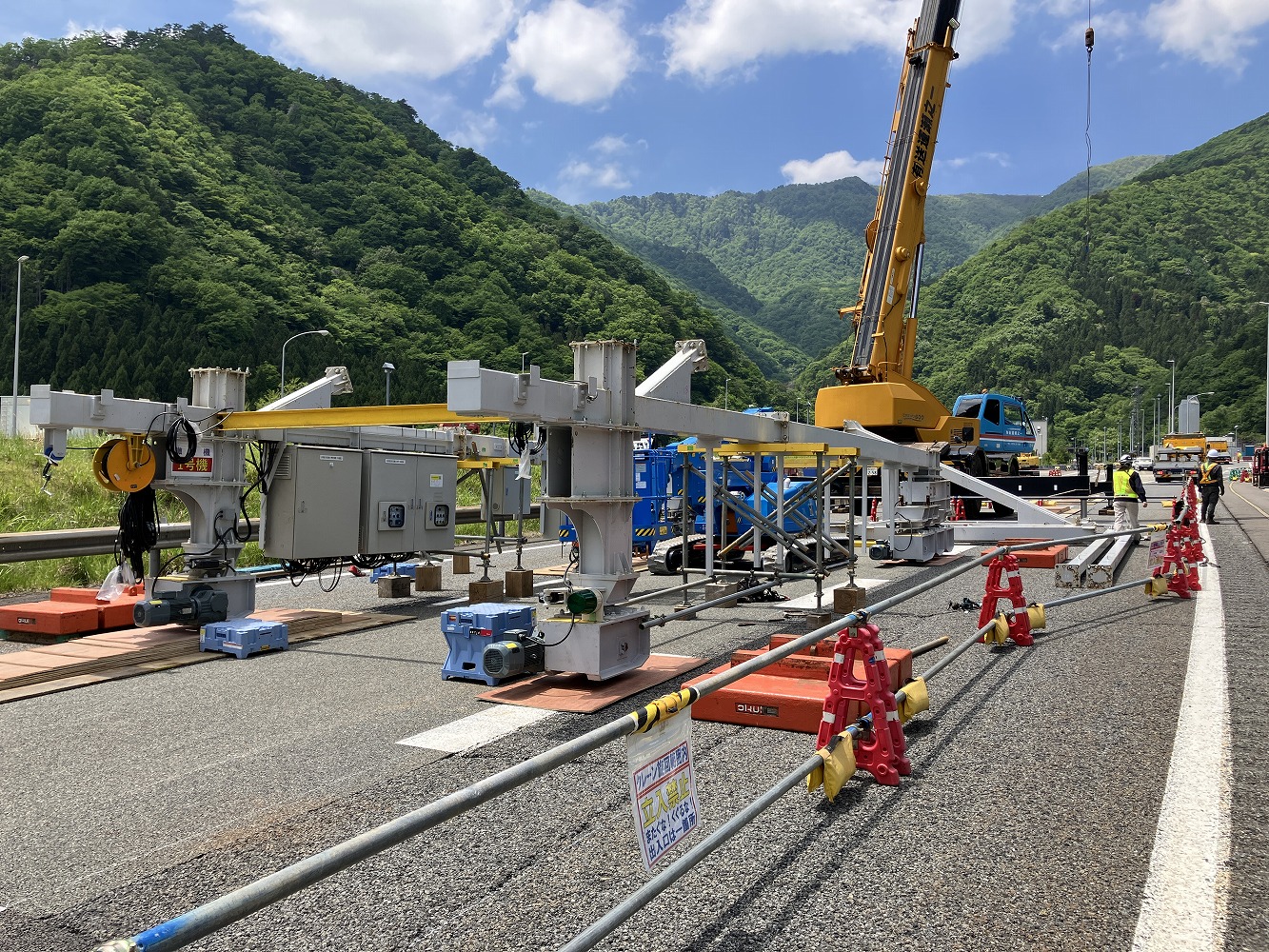

さて、架設機の組み立て後、それを運用するにはレールを敷かねばならない。いくらか土工部または橋面上に架設機と運搬台車用のレールを敷いておいて、1日目の新設床版を架設する。

(左)レールの先端で新設プレキャストPC床版をトレーラーから運搬台車に積み替える装置の組立状況

(右)床版上に敷かれたレール

新設床版の上には予めレールを敷いており、その後は、そのレールを使って、床版架設を繰り返していく。新設床版上にはレール用のアンカーは特に設けない。設置後の穴埋めが必要となり、耐久性上の弱点となるためだ。床版の上に橋軸直角方向に一定間隔に枕木を配置し、その上に4本のレールを配置している。外側の2本は架設機のレール、内側の2本は運搬台車のレールとなっている。レールは床版を置いた後、1個前の床版のレールと連結できるようにしている。

専用の積み替え機を開発 旋回は運搬台車が担う!

撤去は1日に最大19枚(全断面換算)、架設は18枚という極めて高い効率で施工

さて、床版の架設である。床版はトレーラーで運搬してくるが、そのまま現場に入ることはせず、別途設置した積み替え機に突っ込み、床版を一度吊り上げて、トレーラーは退出する。その後、下に運搬台車が入り込み、台車上に床版を吊り降ろして、床版架設機の吊り点まで運んでいく。積み替え機は当初、門型クレーンの運用を考えていたが、「門型クレーンでは組立と解体にすごく時間がかかってしまう。そのため専用の積み替え機を開発した。これは油圧ユニットが入っており、トレーラーで搬入すると、そのまま自立して足を延ばして組み上げることができるので、1日で組みあがる。門型クレーンでは組み上げに4日間かかってしまっていたが、そのロスが回避できた」(鹿島・横河JV)。

新設プレキャストPC床版の仮置きと運搬

専用積み替え機でトレーラーから運搬台車にプレキャストPC床版を積み替え、運搬台車がレール上を移動していく

運搬台車が回転する

床版架設機は進行方向に2パネル分先端を出して吊ることができる構造になっている。自動開閉フック(エレビア オートフック)を吊り点ごとに設け、勾配や偏荷重に対応できるようにしている。面白いのは床版架設機には左右移動や吊り揚げ降ろしの機能はあるが、旋回の機能がないことだ。ではどうするのか? 旋回は運搬台車が担っているのだ!(冒頭動画および上写真参照)

目から鱗である。床版架設機はクレーンから派生した技術であるため、みな架設機に旋回性能を持たせ、自動または介錯により安定させていたが、鹿島建設はレールによる足場の安定を梃子にして台車の踏ん張りにより床版パネルを旋回させることで、架設機の構造を簡素化させ、安全や効率も追求したわけである。台車の改造に費用がかかるが、不安定な状況で旋回させるよりは、重力に逆らわず、しかも踏ん張りがきくレール上の台車で旋回させるのは理に適っている。エレビアや左右移動の機能により、勾配や偏荷重の除去も実にスムーズであり、運搬台車からの吊り上げから設置まではかなり早く設置できていた(写真及び冒頭動画参照)。

プレキャストPC床版の架設状況(井手迫瑞樹撮影)

新設プレキャストPC床版上にレールが予め設置されていることが分かる(井手迫瑞樹撮影)

こうした様々な工夫により本工事では、撤去は1日に最大19枚(全断面換算)、架設は18枚という極めて高い効率で施工することができていた。

.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら