NEXCO大規模更新シリーズ⑤ 関越自動車道阿能川橋および土樽橋の大規模更新

橋脚は塩化物イオン量の鉄筋近傍値が10kg/m3に達している箇所も

継ぎ手はCHA継手を採用 鉄筋は全てエポキシ樹脂塗装鉄筋(安治川鉄工製)を採用

床版と高欄の間詰めコンクリートの打設は、2期施工は別々に打設

取替床版の構造、防食鉄筋の採用

新設床版は高欄との一体型を採用し、現場での高欄架設や現場打ちの手間を減らした。全幅員は10.5m。橋軸方向に約2.2m(継ぎ手鉄筋も長さに算入した場合。鉄筋を除くと1.85m)で、床版厚は220mm。重量は床版上に設置したレールを含め約17tに達する。

継ぎ手はCHA継手を採用した。セラミックキャップバーを継手構造に採用したもの。間詰め幅は385mmとループ継手に比較して短くできる。鉄筋は全てエポキシ樹脂塗装鉄筋(安治川鉄工製)を採用し、凍結防止剤を多く撒く腐食環境に配慮している。

CHA継手

床版架設後は、スタッドを溶植し、無収縮モルタルで埋める。次いで継手部分に間詰めコンクリートで打設するが、その施工品質には細心の注意を払っている。間詰めコンクリートは高欄も含め、通常の膨張材入り高強度コンクリートはP6-5(σck=50N/m2:膨張材入り)を採用している。打設中の間詰めコンクリートに引張応力を発生させないようにポンプ車を配置して施工すると共に、そのブームが届かない箇所においては運搬台車を使用してコンクリートを運搬し、打設した。また、暑中コンクリート打設時は、ポンプの生コン受け部に日よけの屋根を設置し、アジテータ車への散水も行った。さらに混和剤を早強から遅延型に変更している。

IMG_0191.jpg)

IMG_0107.jpg)

間詰めコンクリートの施工(左2枚:型枠設置状況、右2枚:運搬台車で運び打設している状況、いずれも2期施工)

IMG_2247.jpg)

IMG_2249.jpg)

IMG_2257.jpg)

IMG_2262.jpg)

1期目は床版と壁高欄の間詰めコンクリートを同時に施工した

2期目以降は別々に施工している

また、道路交差部などについては剥落防止対策としてPP短繊維(バルチップ)を混入したコンクリートを用いた。スタッド部の打設は同強度の無収縮モルタルを採用している。

床版と高欄の間詰めコンクリートの打設は、1期施工は同時に行ったが、2期施工は別々に打設した。「施工の効率化と品質確保を考慮すると、まずは床版を仕上げて、壁高欄を打つという2段階施工の方が良いと判断した」(同)ということだ。

高性能床版防水工(レジテクトGS-M工法)の施工①(左:ライナックスによる研掃/中:プライマー塗布状況/右:防水工施工状況)

高性能床版防水工(レジテクトGS-M工法)の施工②(左、中:舗装接着剤の塗布状況/右:防水工が完了した状況)

舗装転圧IMG_2728.jpg)

舗装工の施工状況

規制解除後の阿能川橋

阿能川橋では約45,000m2を塗替え

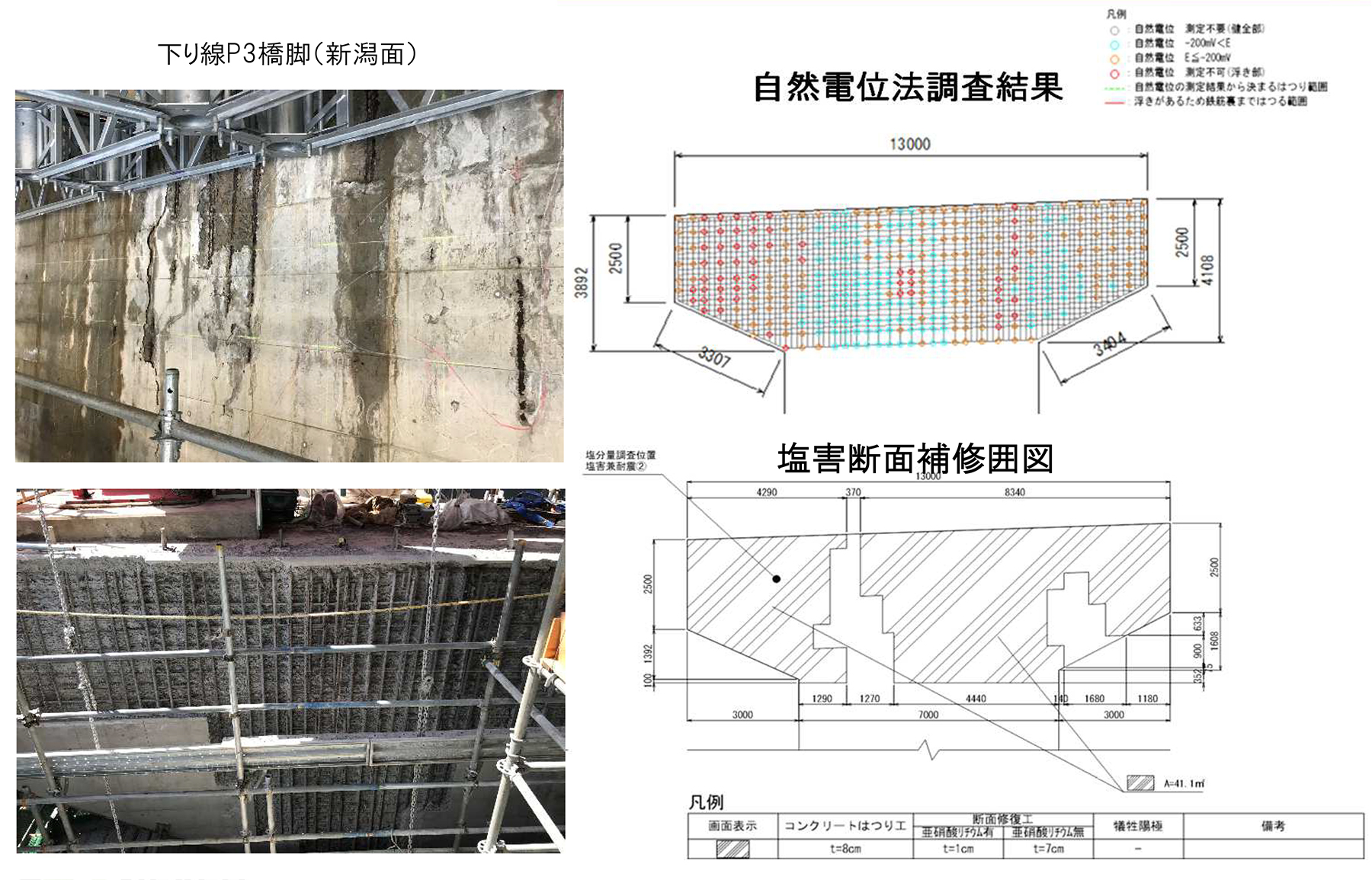

橋脚は塩化物イオン量の鉄筋近傍値が10kg/m3に達している箇所も

防食

桁の補強も進めている。排水管からの飛沫による影響で、損傷が比較的大きい(写真)。鋼材はだいぶ腐食が進んでおり、亀裂、孔食が生じている。トラス支点部の腐食も観られる。広い範囲でこうした損傷が生じており、当て板補強や部材の取替を順次行う必要がある。本来は損傷個所の全数で部材取替をしていきたいが、主構、中縦桁など主部材については取替が困難であるため、当て板補強を行っている。また、それ以外の2次部材については、腐食範囲に応じて部材取替や当て板補修などを行っている。

排水管の腐食が主要因であるため、排水管は鋼管からVP管に変え、腐食しないものにする。VP管は桁下配置で直接日光が当たらないため、紫外線劣化はしにくいと判断している。

また、阿能川橋については塗替えも行う。上り線はA1~P4間の10,948m2、下り線は全面の35,015m2を施工する。

橋脚では鉄筋近傍の塩化物イオン量が10kg/m3に達している個所もあり、全橋脚で損傷部をWJで鉄筋裏まではつりとり、鉄筋を防錆処理したうえで、亜硝酸リチウム入りのPCM(メーカー:デンカ、亜硝酸リチウムはRIS111A、PCMはスプリードエースα)で断面修復し、残るかぶり部は亜硝酸リチウムを混合しないPCM(メーカー:デンカ、PCMはクロルフィックスショット)で断面修復している(現在施工中)。排水設備や伸縮装置からの漏水は、構造物に非常に大きなダメージを与え、補修や補強の手間やコストが非常に大きくなる例であろう。防水、止水、排水、水を制さなければ構造物は容易に傷むことが分かる。

想定を超えて塩害が進捗していた。そのためWJではつってから断面修復を行った

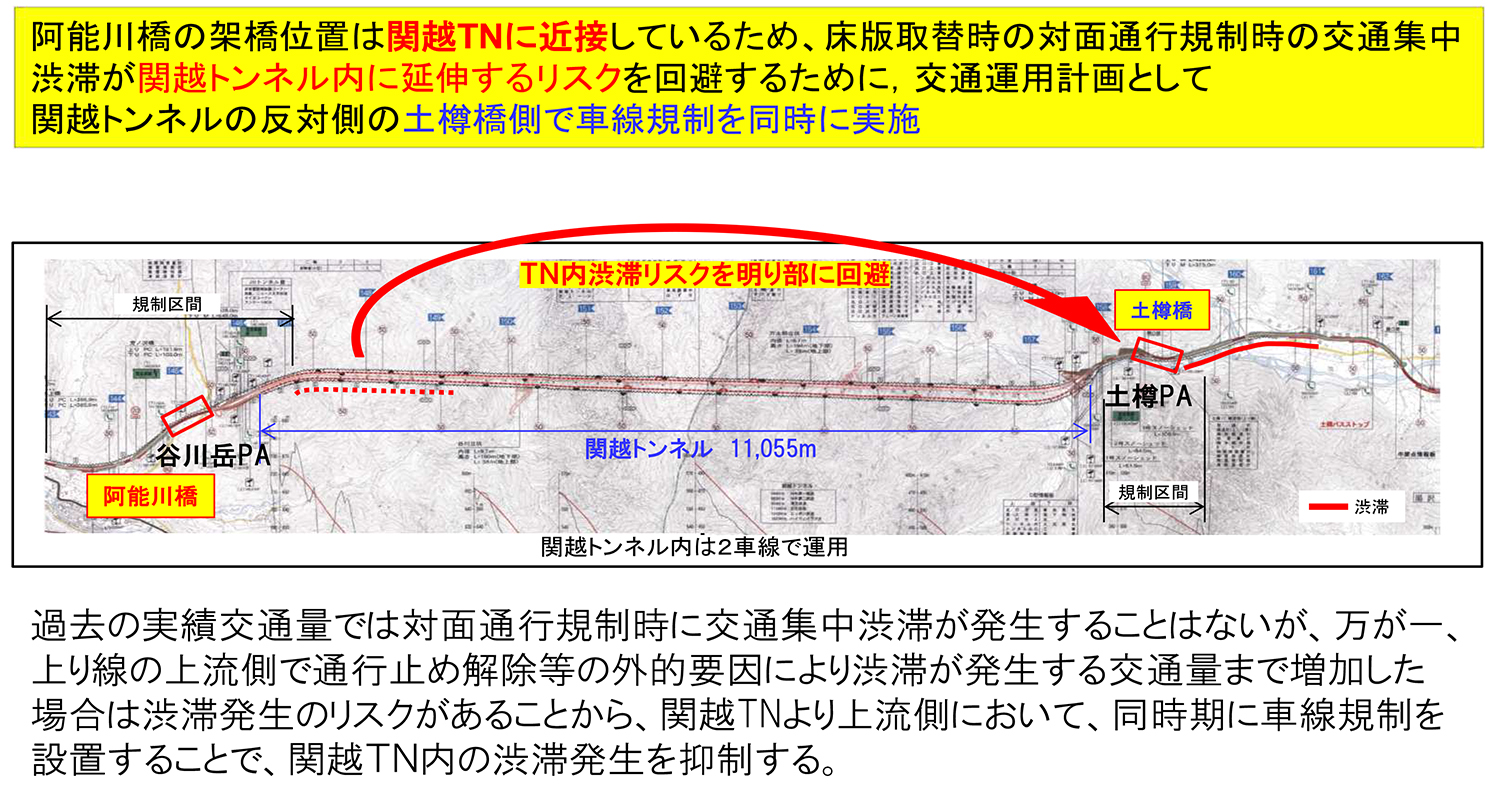

関越トンネルの反対側の土樽橋側で車線規制を同時に実施

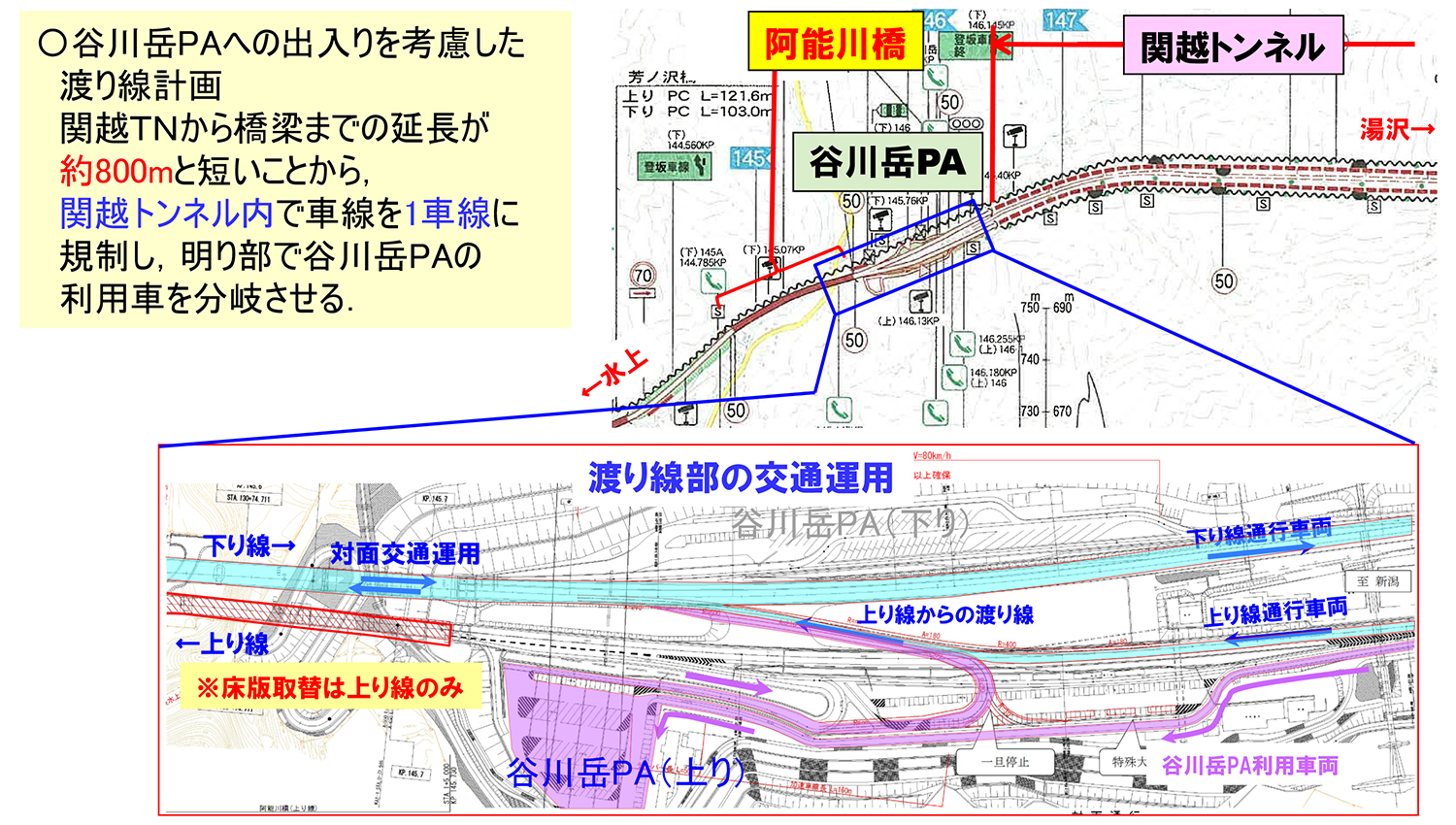

谷川岳PAへの出入りを考慮した渡り線を計画

規制

阿能川橋の架橋位置は関越TNに近接しているため、床版取替時の対面通行規制時の交通集中渋滞が関越トンネル内に延伸するリスクを回避するために、交通運用計画として、関越トンネルの反対側の土樽橋側で車線規制を同時に実施した。過去の実績交通量では対面通行規制時に交通集中渋滞が発生することはないが、万が一、上り線の上流側で通行止め解除等の外的要因により渋滞が発生する交通量まで増加した場合は渋滞発生のリスクがあることから、関越TNより上流側において、同時期に車線規制を設置することで、関越トンネル内の渋滞発生を抑制するものである。

交通運用計画

東京側渡り線と新潟側渡り線

また、谷川岳PAへの出入りを考慮した渡り線を計画する。関越トンネルから橋梁までの延長が約800mと短いことから、関越トンネル内で車線を1車線に規制し、明り部で谷川岳PAの利用車を分岐させた。

谷川岳PA渡り線

谷川岳PA渡り線

土樽橋 半断面の床版取替機を改良し、現場に投入

1規制期間の間に「走行、追越とも施工しなければならない」

土樽橋展望

土樽橋は上り線が、橋長が426mの鋼単純合成鈑桁+鋼3径間連続非合成鈑桁+鋼2径間連続非合成鈑桁+鋼3径間非続合成鈑桁×2連、下り線は橋長375mの鋼単純合成鈑桁+鋼3×3径間連続非合成鈑桁となっている。

土樽橋は合成桁(活荷重合成桁)であるが、既存の床版と桁との接合部は幸いにして馬蹄型ジベルではなくスタッドであり、切断に伴う苦労はそれほど無いようだ。

床版取替は上下線ともに施工する。最初に令和7年の春に下り線のA1~P2を半断面で施工する(施工完了)。以後、下り線P6~P9、P9~A2、上り線側のA1~P1、P4~P6、P6~P9、P9~A2を令和10年の春までかけて順次施工していく。全て半断面ずつ施工していく。

さて、床版取替工は上下線とも半断面ずつ施工していく。それに伴い床版架設機も半断面用に改良している。土樽橋も阿能川橋と同様、当初は全断面で床版架設を予定していた。しかし、土樽橋は付近の道路線形が比較的悪く、近くに3つあるスノーシェッド同士の間しか渡り線が作れない。また、渡り線の距離が短く、高低差もあるため交通事故の懸念から断念し、半断面による車線規制での施工を選択した。

1規制期間の間に「走行、追越とも施工しなければならない」ため、相当なスピードが必要になる。そのため半断面の床版取替機を改良し、現場に投入した。といっても鹿島建設は既に広島道の伴高架橋に始まり、続いて名神道の河内橋で、集中工事の期間(約2週間!!)中に半断面床版架設機を投入して床版を取り替えた実績がある。その手法と経験も取り入れ昼夜連続規制で施工を行っていく。河内橋ではプレキャスト床版に軽量なUFC床版を採用したが、今回は通常のプレキャストPC床版を用いている。さらに、半断面同士の幅員方向の継手は横締めPC鋼材による緊張というオーソドックスな手法を用いている。1回で取替える延長は最長で約90m、これを繰り返していく。

阿能川橋は、元請(詳細設計は建設技術研究所施行)が鹿島建設・横河ブリッジJV。

主要1次下請がSDR施工機械組立・解体がカジマメカトロエンジニアリング、吊足場工組立・解体が有賀組、吊足場(クイックデッキ+3Sシステム)材料が日綜産業(株)、床版撤去・場所打ちPC床版・場所打ち壁高欄施工がカジマ・リノベイト、床版架設がカジマメカトロエンジニアリング、間詰コンクリート鉄筋・型枠組立がアルレクス、間詰コンクリート打設が岩田建設、スタッドジベル工が岡部、日本ビルドファスニング、ポンプ圧送が敷島産業、伸縮装置撤去・設置が新潟ボンド工業、伸縮装置材料が川金コアテック、横河NSエンジニアリング、橋梁付属物関係が橋梁技建、東光クリエート、コムテックス、クレーン工事が城西運輸、一ノ瀬輸送、中央自動車倉庫、PCa床版運搬が直井運送、井住運送、舗装・防水、渡り線対面通行施工が鹿島道路、渡り線対面通行規制関係がテイケイ、湯沢重機建設、中日本ハイウェイコンサルタント(以上、橋面工)。

桁下の鋼部材補修・補強関係は、支承取替が小関興業、エムキュービック、増田建設、フタミ、小沢ビル溶工、鋼部材補修・補強が小関興業、日向工業所、塩害補修がカジマ・リノベイト、足場工が原組、クレーン工事がーノ瀬運送。

耐震補強前の下部工WJはつり工2次下請は第一カッター興業。

阿能川橋工事の最盛期(R6年6月14日)には、1日で202人の技能者が作業に従事していた。

.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら