新しい時代のインフラ・マネジメント考

⑮続々 新技術がなぜ導入されないか?

植野インフラマネジメントオフィス 代表

一般社団法人 国際建造物保全技術協会 理事長

植野 芳彦氏

はじめに

毎日暑い日が続きます。どうも、夏バテが来ています。

今、インフラマネジメントに関して、「群マネ」が旬である。そして、この「群マネ」に関して様々な勝手な意見を述べる者が居る。そういう人たちに、くれぐれも惑わされないでいただきたい。国土交通省のHPに委員会名簿も資料も出ているので、まだ決まっていない物に関してミスリードはくれぐれもやめていただきたい。まだ検討は途中である。

なんでもそうなのだが、当事者でもない者の話を真に受けると、ミスリードされる。そこのところを十分に気を付けて欲しい。「群マネ」は仕組みの話なので、技術の話とは少し趣が違う。「しくみ」は重要である、基本である。維持管理のような問題は「しくみ」+「技術」が両輪のようなものである。両方がそろって初めて有効である。しかし、「技術」の方も遅れている。誰の意見をどう選択するかは、当人の判断で責任である。仕組みと技術をごっちゃにしてしまうのも日本人の悪いところである。「大本営発表」を真に受けて思い込んで、のめりこんだら全然違ったでは、無駄なだけである。

2.引き続き「新技術の導入」

土木学会の全国大会が行われている。読者の方でも参加されている方も多いと思う。8日には、「新技術適用推進小委員会」の研究討論会のパネラーとして参加した。このWeb参加者は、300人と過去最高であったそうだ。それだけ関心の高さがうかがえる。みなさん、インフラメンテナンスに関してはこのままではだめだと思っているということは確かだ。

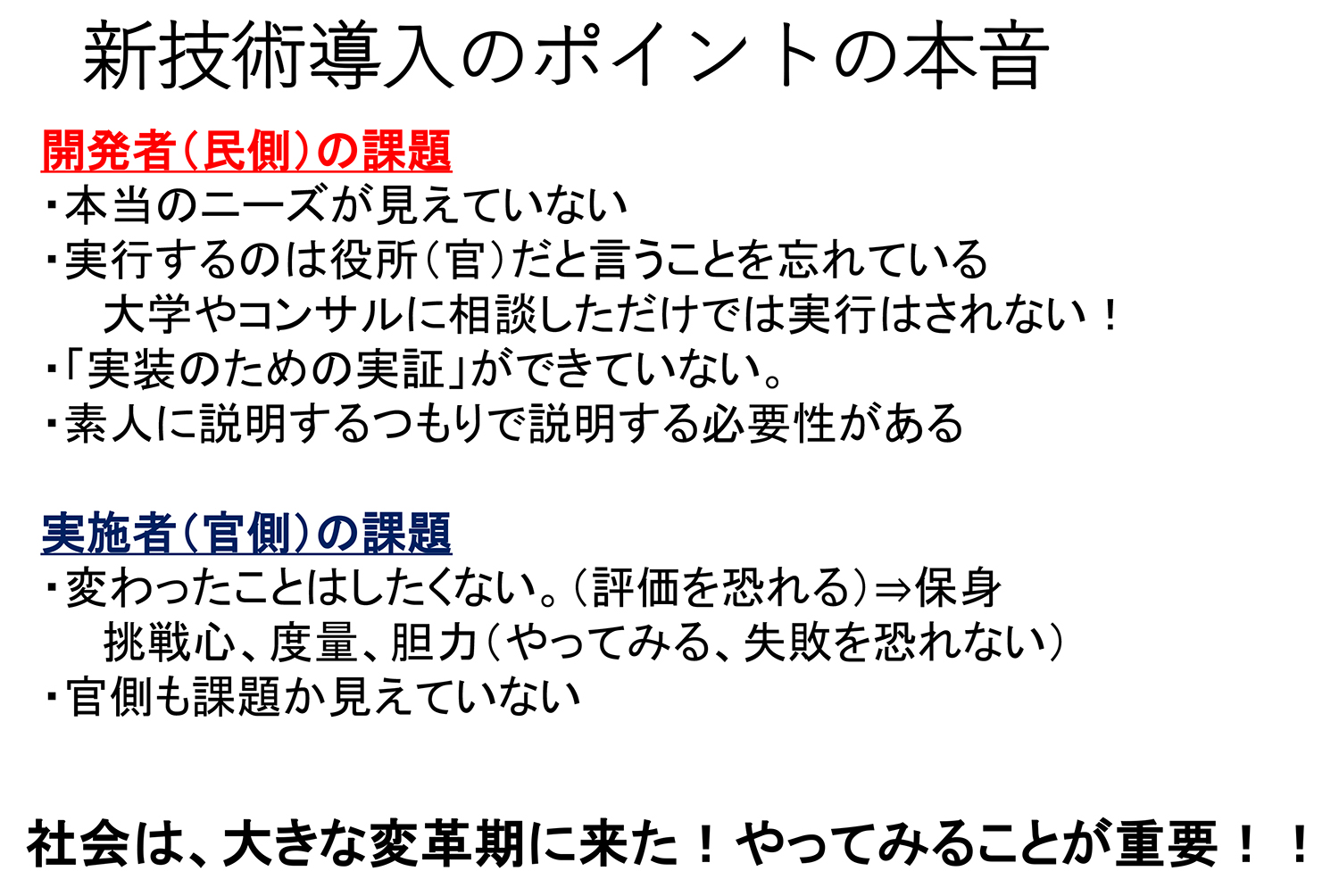

しかし、新技術の導入は難しい。効果のないものでは使われない。民間側から相談を受けることも多いが、自己満足ではだめなのである。解決策が無い。考えられない。それぞれずれている。民間は開発しているので良かれと思いやっているが、官側が、なかなか使わない。なぜか?そこを考えてほしいのである。

我々は税金を使ってやるので、滅多矢鱈とは使えない。効果が必要である。しかしその保証がないので躊躇する。「新技術は必要か?」という問いもよく聞かれるが、答えは「必要」である。しかし、それを使った場合の効果や耐久性といった効果の保証がないので使えない。我々のやっていることは「研究」ではない。研究であれば、もっと気安く使えるが、そうでない。税金の無駄使いだと指摘を受ける。公共事業とはそういう物で、効果のないものは使えない。本来は証明されていないものは使えない。この辺のところは研究者と実務者の違いが大きく出る。

使う際には、ある程度の、成果や効果が必要なので、「データが欲しい」というと、これすらできないところがある。口でごまかそうとする。それが通用したの過去の話だ。ある程度の実績やデータは判断材料として必要である。先日、民間通しの会話を聞いていたら、ある業者が自分のところの材料を自慢していた。すると聞いていた周囲の業者が、「ぜひ使わせてほしい」というのを聞いていて、簡単にそんなこと言っていいのだろうか? と思った次第である。

新技術を使うか使わないかは、発注者が決めることである。使わなくても対処できれば、わざわざ使う必要はない。何かメリットがあり、それがリスクよりも大きければ使ってみればよいだけである。強制的に使うものではない。なぜ使われないかということはその裏返しである。

官側は、とにかく勉強しなければならない。自分のところにはどういう技術が合うのか? その信頼性は? と。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら