高専発、インフラメンテナンス人材育成・KOSEN-REIM(高専レイム)の挑戦

第13回 「西川和廣賞」の創設への想いと第1回授賞式の報告、第2回候補案件の募集

舞鶴工業高等専門学校

社会基盤メンテナンス教育センター

センター長

玉田 和也氏

創設への想い

今回は、KOSEN-REIM財団の理事長である西川和廣の名前を冠した「西川和廣賞」について説明していきたいと思います。

KOSEN-REIM事業の一環としてKOSEN-REIM財団を設立するに際し、個々の高専で取り組むことが難しいけれど、財団だからこそ実施できる、または実施したい事業について話し合いました。その中の一つが今回ご紹介する「西川和廣賞」の創設です。

以前、テレビ局の報道畑の人に社会インフラや災害時の対応など社会に貢献している地方自治体職員や地元建設業の方々への好意的な報道が無いのはなぜ?と聞いたところ「職務として成し遂げる仕事に報道性はないのでね」と言われました。通りすがりの中学生が溺れている子供を助けるとニュースになるが、消防のレスキュー隊員が助けてもニュースにならない、という話でした。テレビ局の人々は事故や悪事はニュースになるが善行は報道性に乏しいと判断しているようです。一般の視聴者・国民をバカにしているような気もしますが、それは別の話なのでここでは置いておきます。

さて、京都府北部で10年以上自治体職員との研修会を実施している中で、災害復旧での対応や災害を未然に防いだ話をいくつも聞いてきました。災害復旧は住民の皆さんの目に留まることがありますが、未然に防いだ案件については、誰にも気づかれることはありません。自治体の技術職員の方々は、住民の皆さんからの労いの言葉に支えられて仕事に邁進しています。地元建設業の方々も同様で、そういう方々がもっと称賛されて良いのではないか、誇りをもって仕事をし、称賛されている後姿を見て後進が育つ、そういう循環を作っていかなければ建設業界の未来は無いように思えます。

現在、内閣府や土木学会など、いろいろなところからインフラメンテナンスに係る表彰が行われており、我々REIM財団もそれを補完する立ち位置で「地元のインフラを守る『名もなき貢献者』に光を当てる」をモットーとする顕彰を行うことにしました。その中でも「未然に防ぐ」をキーワードとした予防保全や人材育成・人材確保への取組をすくい上げていきたいと考えています。課題・問題が表面的に顕在化しないことを目的とする行為に対して顕彰することは意義深いことですが、その成果を評価することは一般的に難しく、だからこそKOSEN-REIM財団として独自に顕彰していきたいと考えました。

西川和廣賞の創設の次のステップとして「成功事例・失敗事例のアーカイブ化」を考えていますが、それはまた別の機会で説明できればと思います。

西川和廣賞

改めて、西川和廣賞について、その主旨を説明していきます。

地元のインフラを守る「名もなき貢献者」に光を当てる表彰を実施します。高専インフラメンテナンス人材育成推進機構(KOSEN-REIM財団)理事長の西川和廣は、建設省~国土交通省での勤務を通じて30年以上前から、道路橋の適切な維持管理による長寿命化を訴えてきました。経済性のみを追い求めて短期間で更新するのではなく、維持管理に対する設計上の配慮を十分に行ったうえで作られた橋を、効果的にメンテナンスすることにより、ほぼ永久的な寿命を目指すべきという考え方です。

地方自治体管理の小規模なインフラは膨大な数があり、すべてを定期的に更新することは不可能です。限られた金銭的・人的資源の中、自治体職員や地元の点検会社・建設会社のたゆまぬ努力と工夫で、長寿命化や崩壊の防止が図られています。それらは決してニュースになることはありません。当機構ではインフラの維持管理に奮闘する名もなき貢献者を顕彰することで、維持管理の重要性に光を当て、インフラ長寿命化社会への変革を目指すことが重要であると考え、西川和廣の名を冠した賞を創設することとしました。

顕彰は、下記に示す3の部門で行います。まず、「予防保全部門」です。これは、社会インフラの劣化・崩壊などを未然に防ぐことに貢献した個人もしくは団体に授与します。「技術開発部門」では、地域ニーズに合致した社会インフラの長寿命化に資する設計・施工・維持管理に関する技術・工法・発注形態等を実装した個人もしくは団体に授与します。最後に「人材育成部門」では、持続的な社会インフラの建設・維持・管理を可能とするための人材育成・人材開拓・市民啓蒙などの活動を実施した個人もしくは団体に対して授与します。

応募および選考方法は、自薦もしくは当機構の会員、理事、顧問、パートナー技術者による推薦とし、別紙推薦書書式を用いて毎年2月末日を期限とします。なお、表彰の理由となる事象・活動は前年のものに限定せず応募を受け付けます。賞の選考は、当機構理事長を委員長とする選考委員会を開催し決定します。

第1回西川和廣賞

インフラメンテナンス人材を育てる高専教員と、インフラメンテナンスの実務者をつなぐイベント「KOSEN-REIMフォーラム2025 OSAKA」を、7月31日・8月1日に(一社)近畿建設協会との共催で開催しました。そのフォーラムにおいて新たに創設した、「西川和廣賞」の第1回表彰式を行いました。受賞者は下記の通りです。

《予防保全部門》有限会社櫂舟歩道、ならびに新潟市土木部土木総務課

《技術開発部門》福井県工業技術センター建設技術研究部 林 泰正

《人材育成部門》CATS-B(橋守隊)

それぞれの受賞対象の名称と概要について説明していきます。

予防保全部門

《予防保全部門》

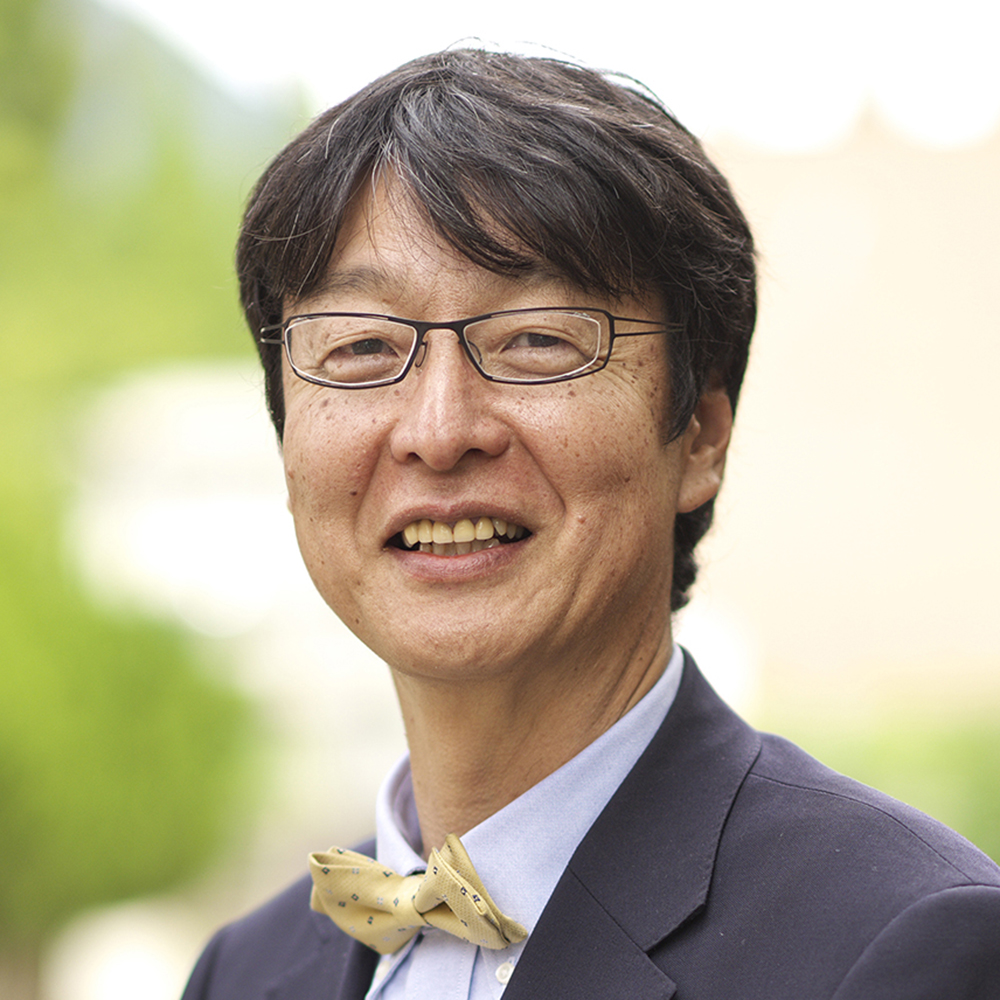

受賞者:有限会社櫂舟歩道

名 称:タブレット点検で健全度判定Ⅳを発見した事例

概 要:平成30年11月に新潟市で行われた、タブレット橋梁点検の実証実験にて、それまでコンサルタントの点検で発見できていなかった結果的にⅣ判定となった損傷(RC 橋の桁および床版の著しい剥離・鉄筋露出、パイルベント橋脚の梁の⻲裂)を発見し、迅速に対応した。発見後速やかな管理者への報告、管理者と点検コンサルタントとの連携による速やかな判断により、発見後約 24 時間で交通規制に至った。点検が専門ではない業者であっても、問題意識をもってプロの自覚で仕事をし、異常を発見したら躊躇なく報告したことで(管理者についても同様)、危機を未然に防ぐことができた。

図1 予防保全部門の受賞内容(有限会社櫂舟歩道)

図1 予防保全部門の受賞内容(有限会社櫂舟歩道)

受賞者の声:

この度は、わが社の保守保全活動の取り組みをご評価いただき、誠にありがとうございます。平成30年より、新潟市土木部とタブレットを用いた橋梁点検を講習及び協議し、点検作業の充実により小規模橋梁の点検作業において、これまでコンサル点検で発見できていなかった損傷を発見し、迅速に対応できました。

わが社は、道路行政に携わる舗装会社として、常に地元住民の安全確保に努めております。橋梁点検においては、専門業者ではありませんが、危機を未然に防ぐことができ、幸栄に思っております。

今後とも地元のインフラを守る責務に貢献してまいります。西川和廣賞を糧に、さらなる努力をし続ける所存でおります。ありがとうございました。

有限会社 櫂舟歩道 代表取締役 山田 一二史

写真1 受賞した有限会社櫂舟歩道の山田一二史氏(右)

写真1 受賞した有限会社櫂舟歩道の山田一二史氏(右)

《予防保全部門》

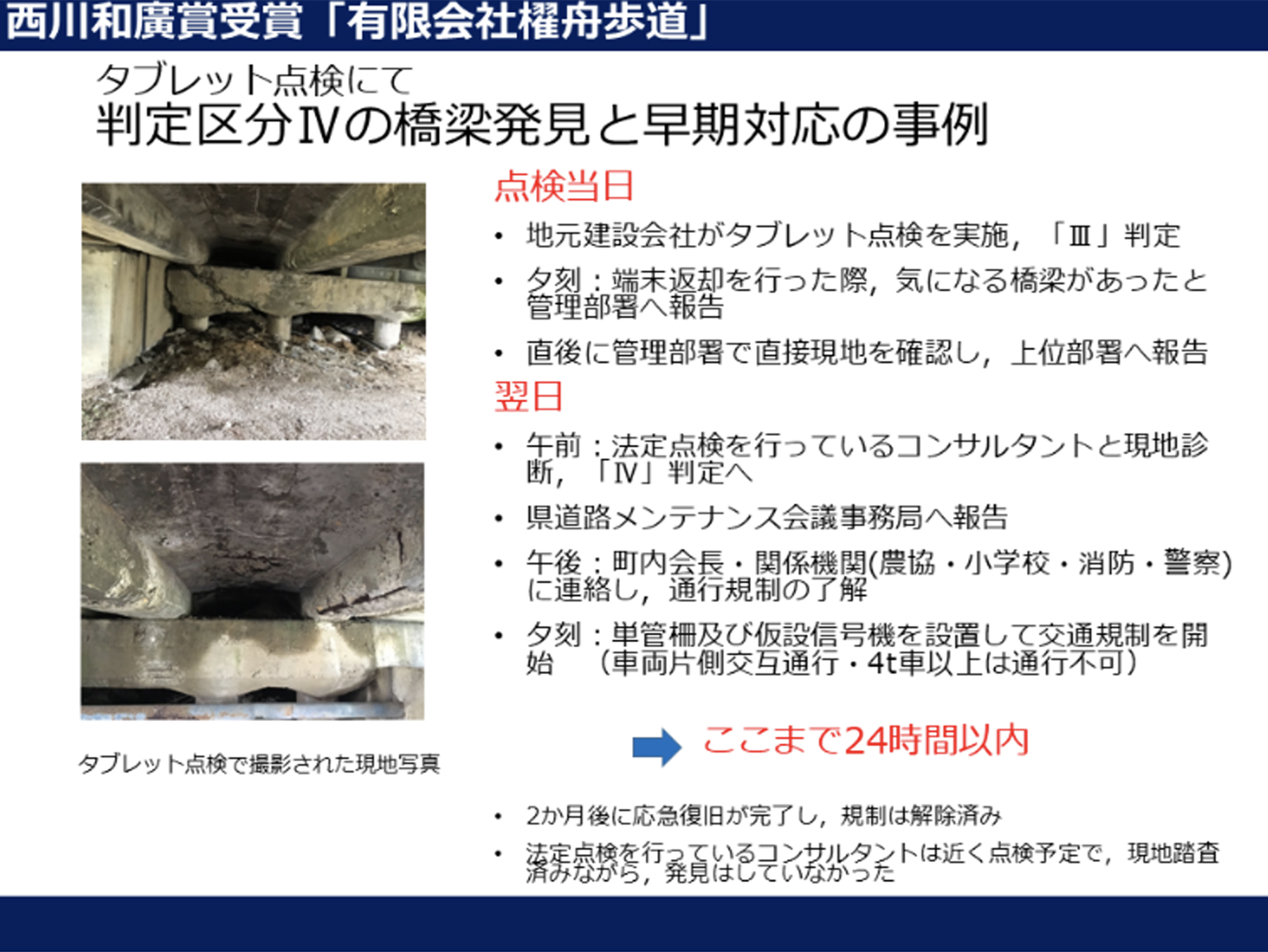

受賞者:新潟市土木部土木総務課

名 称:タブレット橋梁点検システム導入によるコスト縮減と担い手確保

概 要:新潟市管理の橋梁約 4000 橋のうち、小規模橋梁約 2700 橋について、1巡目の建設コンサルタントによる概略点検から、2 巡目は建設業者によるタブレット端末を用いた簡易点検に切り替えた。結果として、点検費用を約9 割削減することができた。浮いた費用は予防保全の原資となり得るものである。タブレット点検システムは⻑岡⾼専・井林が開発したものであるが、今までの採用実績に比べはるかに多くの橋梁に適用しており(2 巡目約4700 橋のうち約 3100 橋が新潟市)、新技術を積極的に実戦投入しようという挑戦の意図が感じられる。また、建設業者の技術の底上げにもつながっている。

参考URL:

https://www.road.or.jp/case_studies/pdf/210701-14.pdf

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/doro/road/doroizikanri/doroijikanri/kyoryoijikanri/kyouryouasetto/R7iinkai3.files/3siryou.pdf

図2 予防保全部門の受賞内容(新潟市土木部土木総務課)

図2 予防保全部門の受賞内容(新潟市土木部土木総務課)

受賞者の声:

このたびは、「タブレット橋梁点検システムの導入によるコスト縮減と担い手確保」の取り組みをご評価いただき、誠にありがとうございます。本システムは、令和元年から始まった法定点検2巡目より本格導入し、昨年までの6年間で延べ約3,000箇所の小規模橋梁を中心に活用しており、点検作業や調書作成の効率化と、点検費用の大幅な削減につながっています。また、地元の建設業者が点検することにより、作業者不足の解消や災害時の対応力強化にもつながっています。今後も本システムを活用し、持続可能なインフラ管理を推進し、安心・安全なまちづくりに貢献していきます。

新潟市土木部土木総務課長 小林 久剛

写真2 受賞した新潟市土木部土木総務課の小林久剛氏(右)

写真2 受賞した新潟市土木部土木総務課の小林久剛氏(右)

.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら