新しい時代のインフラ・マネジメント考

⑰受け身では守り切れない

植野インフラマネジメントオフィス 代表

一般社団法人 国際建造物保全技術協会 理事長

植野 芳彦氏

1.はじめに

やっと涼しくなってきました。

「群マネ」の手引きが出され、ほっとした。本省の皆さんも非常に頑張ったと思う。今後はこれを活用し自治体などが、取り組む番だ。そして新技術も導入していかないと何も進まない。しかし、どうも、みなさん勉強していないのが気になる。ある方にも指摘された。どうも、「みなさん勉強していないのではないか?」と。

群マネの手引き

2.様々な課題に対応するには?

「新技術の積極導入」と「群マネ」とかいう新たな課題が突き付けられている。しかし、これは当たり前で、私は」10年前、いや社会に出たときからこれは必要だと思っていた。しかし、導入ができないどころか悩んでいるところが多いのではないか?

ここで良く言われるのが「教育」ということである。自治体でも民間企業でも「職員(社員)教育、はしている。」とはよく聞く。しかし、正直私の感想では、的を外れているのではないだろうか?

そもそもが、新技術の導入を、強制するのもおかしなものである。必要に応じて工夫して導入するのが新技術である。強制されたり押し売り的な宣伝にごまかされて使っても、構造物の本質は見抜けない。何のために新技術を使うのか?

1. 効率化のため。

2. これまでわからなかった部分を見極める。

3. 次世代のために導入してみる。試験導入。

その他

何の目的もなく、勧められたから、どこかでやっているからやっても効果はない。そもそもがわからないだろう。「あそこで使っているから」というのも危険な判断である。

そもそも、意味が分からないで使っても仕方がない。目的が合わなければ何にもならない。

何が必要なのか? というと、結局は多くの経験と学習である。常に、世の中の動きや建設業界の動きを見て、世の中はどういう動きでどういう技術が出てきているのかを知る必要がある。最近はインターネットが手っ取り早いだろうが、技術情報誌が重要なカギとなることもある。きちんとした技術情報誌である。しかし、正しい情報をきちんと書いている技術雑誌でないと意味はない。多くは言わないが、記者の私見や感覚で書いてあるものでは少々危うい。そして、きちんとした目を自分で持つことが重要である。

八潮の事故において、最初のうちはドローンを使用して、ということがニュースでも盛んに流された、しかし実際に使用できたかというと、そんなでもない。緊急点検も行われたが、実際に使えたのは数か所という報告もなされている。それぞれの、場所と状況を選ぶのが新技術でもある。とにかく情報収集と感性を磨くこと経験することが重要である。

3.マネジメントは

マネジメント感覚は、むずかしい勉強をしても、理論は詳しくなるかもしれないが、そもそもが向く人間と向かない人間がいると思う。細かな技術論にこだわる人間には向かない。それはそれですごい能力であるがマネジメントには向かない。マネジメントができるかできないかは個人の資質による。資質のない人間に、マネジメントみたいなことをされると、下で働くものは大変である。現代的に言うとこれは何らかのハラスメントにあたるかもしれないが、向かない者には向かない。それでもやりたければ正攻法で地道にやればよい。しかし、そんな悠長なことをしていると、おいていかれる。年功を積めばよいかというとそうでもない。企業における、エンジニアとマネージャーが違うように、それぞれの特色がある。エンジニアは細かい部分に目を配るが、マネージャーは大局に目を配る必要がある。本来は両方がそろって初めて、事業ができる。1人の人間で両方の能力を備えるものもいるが実際には少ない。じょうしがまねーじゃーになりえるかというと、そうでもない。そこが難しいところで、日本型のシステムの中では、上司がマネジャーと思い込んでいると、うまくいかない。

マネジメントはマネジメントができる人がやるべきなのだ。違うから問題が起きる。

技術そのものは一つのツールである。なのでこれを如何に細かくやっても結果は限られる。マネジメントには多くのリスクが存在しそれを解決していって初めてマネジメントとなる。コストも時間もマネジメントが必要だ。その限られた製薬の中で実現していくには、メリハリは当然必要だ。だらだらとやっていた時代は終わった。昔コンサルに居たときに感じたのは長時間検討すればよいと思っている連中が多いことだ。世の中は効率が重要だ。長時間やって満足しているのは、古い体質である。限られた制限の中でこそ本当の能力が発揮される。

情報収集や疑問点などをどう解決するかもマネジメントである。どうのように誰に聞くかが重要であるはずがそうではなく安易にコンサルに依頼してしまうのではないだろうか? ここで本来のコンサルの使命と役割を考えてほしい、確かに便利であるが、事業や物事の骨格は発注者が考えなければ、意味がない。個々をどう考えるかであるか? なので、批判はしないし、まあ、それでも良いかと考えるが、本来は良くないはず。しかし、押し売りするほうもされる方も自我がないと、食い散らかされて終わりである。最近よく聞くし、私がいれば絶対にやらない。やらせない。

わからないならば相談すればよいのである。相談する相手もちゃんと考えないといけない。

4.わからなくて当たり前

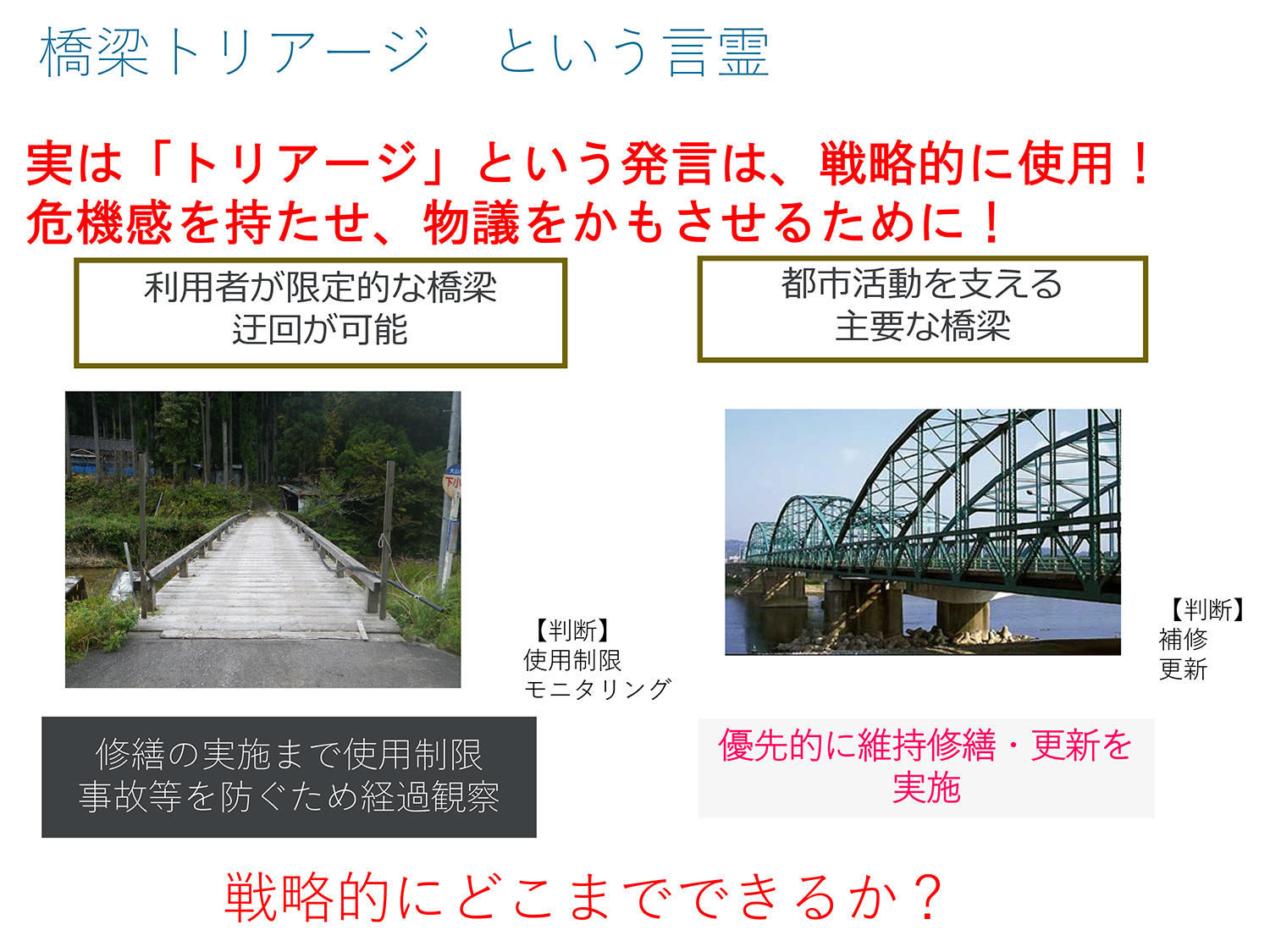

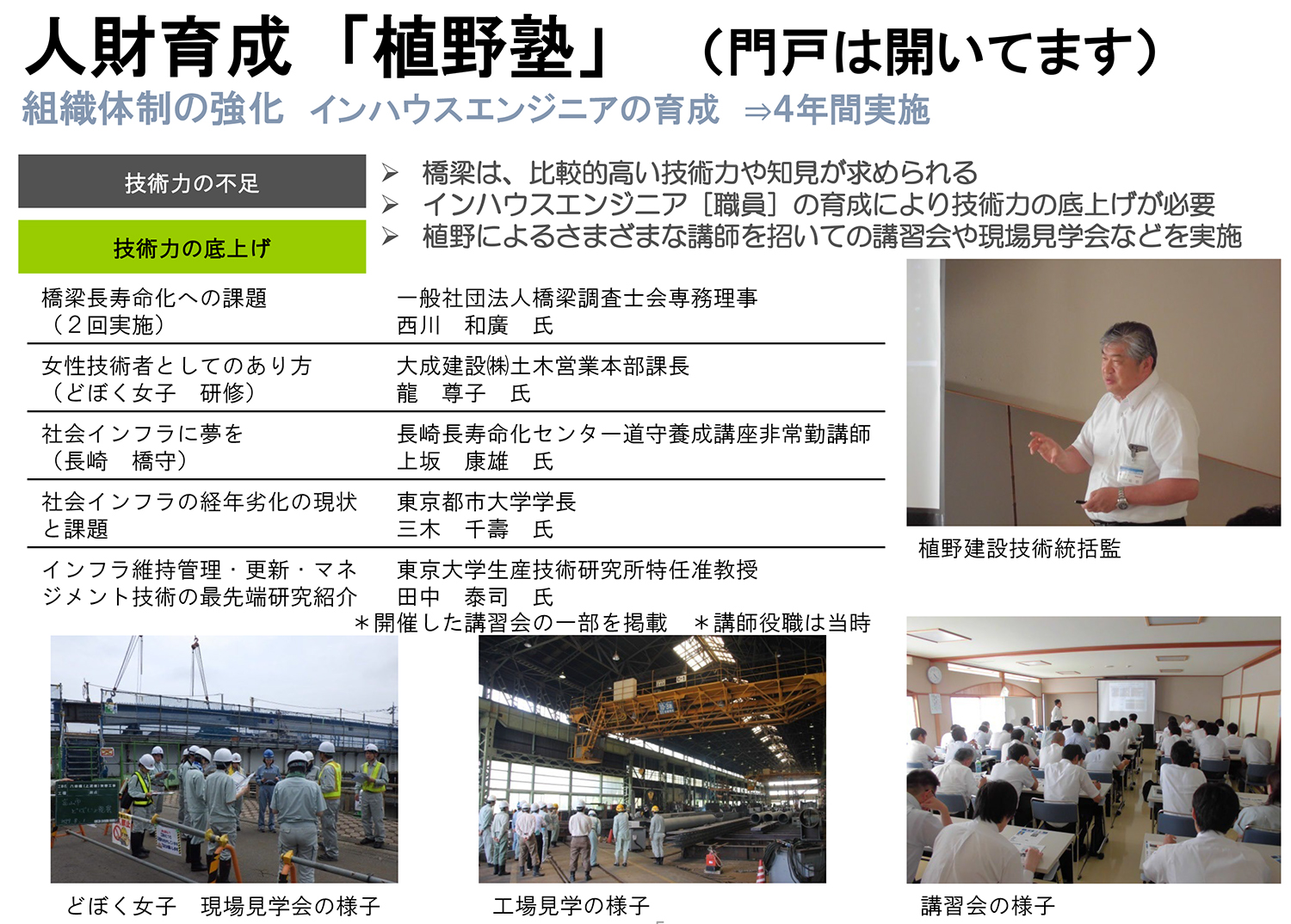

最近問い合わせがあるのは、「トリアージ」と「補修オリンピック」「植野塾」である。どれも必要だができていないのであろう。悩んでいないで、やればよい。わたしのやり方と、それぞれの自治体のやり方が違っても当たり前である。しかしこれらはみな実施当初、かなりの批判を受けた。他人が変わったことをすると必ず批判するのがこの国の悪いところ。そのくせ物まねは許容してしまう。実は、問い合わせは、少ないのが実情。みなさんわかっていれば、よいがなとは思うが、まあ、それぞれの事情がある。しかし、やってもいない者への問い合わせは、どういう考えなのか?無駄である。思考を疑ってしまう。またそれに答える者もいる。考えだけ聞きたいならばよいが、そうではない場合は無駄。誰に聞くかは実は重要な問題なのである。

誰にどう問い合わせるかは、これも勉強である。その事業を実際にやった人間にするのが一番良いのだ。例えば先進的な委員会などでも委員の名簿がある。その人に聞けばよいのである。最近はみなNETに出ている。なかなか説明会が催されてもそれを聞いただけでは、理解できない。物事を相談できる相手を持つことも重要であるが、なかなかそういう人間も少ない。しかし、NET情報は100%ではない。普段からアンテナを張り、人脈を構築しておくのが重要となる。それが本当の勉強だと思う。

トリアージや補修オリンピック、などは私の発想である。これを批判した人たちも多い。しかし、世の中はそういう方向になってしまった。これは、マネジメントというものを真剣に考え、世の中の状況を分析すれば明らかな話なので。それが、わからないと言うことは、マネジメントが向かない。マネジメントができないと言うことである。先が読めていない。マネジメントは、物事の先を読むことも重要である。

なにか、新たなことをやろうとしたときには、構想から始まる。その初期には調査分析が必要だ。トリアージや補修オリンピックなどの新たな仕組みは、そこから入った。思い付きでやったと思う方もいるだろうがそうではない。事前検証もシュミュレーションもしている。プロジェクトは、実施前の構想段階から始まっているのだ。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら