NEXCO大規模更新現場シリーズ① NEXCO中日本 岡谷高架橋のリニューアル工事が進む

床版上面に負曲げが発生する位置には150mmピッチで補強鉄筋(D13)を床版上面に直置きで配置

今回施工はP9~A2間128mの上下線2,432㎡

床版上面に負曲げが発生する位置には150mmピッチで補強鉄筋(D13)を床版上面に直置きで配置

UHPFRCを用いた床版上面補修

さて、今回一番焦点を絞って取り上げたいのが、床版上面の補修である。前述の通りUHPFRCを上面に打設して補修補強する。

全体面積は20,700㎡におよぶが、春から秋にかけてのUHPFRCによる上面補修はP9~A2間128mの上下線2,432㎡で施工した。上下1車線ずつを供用する車線規制を行った上で、春施工(5月GW後~7月末)は追越車線、秋施工(8月末から11月末)までは走行車線をそれぞれ施工した。

UHPFRCによる床版の上面打ち替え

具体的には床版上面30mmを削って40mm厚のUHPFRCを打設するものである。床版上面30mmという値は当初設計位置の上端筋の位置を示すが、実際はかぶりが薄くなっている箇所もあり、鉄筋が腐食している状況も散見された。そうした箇所においては補修を行い、鉄筋裏までWJではつったうえで、UHPFRCを打設しているため、打設厚は局所的に少し大きくなる。

UHPFRCの圧縮強度は150N/mm2と母材コンクリートの4~5倍もあり、引張強度も12N/mm2に達する。透水係数は従来コンクリートの100万分の1、塩化物イオン拡散係数も100分の1ということで、塩害劣化をもう起こさないという強いポリシーで臨んでいる。

さらにこの上にはBLG(橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物)によって防水性能を高めるフェールセーフも施しており万全の対策を施している。

今回施工しているP9~A2間はP4~P9間(3室箱桁)と違い、2室の箱桁である。2室箱桁の真ん中に位置するウエブは、まさに走行車線と追越車線の目地部に相当する位置にある。すなわち床版上面に負曲げが発生する位置にあるのだ。ただでさえ同部分は目地部であり、UHPFRC内の繊維がモルタル中を跨がず、不連続化してしまう。そのため150mmピッチで補強鉄筋(D13)を床版上面に直置きで配置し、負曲げに対して抵抗し、さらには鉛直面には床版上面と同様にエポキシ樹脂系の接着剤を塗布し、付着切れによる目開きを防止する措置を取っている。床版上面にスペーサーなどを付けず直置きにしたのは、UHPFRCの特性上、直置きにしていても僅かな隙間に回り込み、鉄筋との定着は十分とることができるためである。

150mmピッチで補強鉄筋(D13)を床版上面に直置きで配置し、負曲げに対して抵抗(右写真の線で囲まれた部分)

(井手迫瑞樹撮影)

来年度以降は3室の箱桁形式となり、目地部に負曲げが生じないため、「本区間限定の処置となる」(鹿島・富士ピー・エスJV)。

春施工と秋施工で施工手順を微妙に変える

秋は壁高欄全体と地覆部を部分的に切断して壁高欄を先行撤去し、プレキャスト壁高欄を架設

最初に行った春(追越車線側)と秋(走行車線側)の補修手順は微妙に異なる。春は規制完了後、舗装切削を行い、床版上面30mmをWJではつり、既設の壁高欄を撤去後、新設のプレキャスト壁高欄(DAK式プレキャスト壁高欄を用いた)を設置し、その後にUHPFRCによる上面補修を行い、最後にBLG(35mm)および表層として高機能Ⅱ型舗装(35mm)を施工する工程とした。

壁高欄切断状況

壁高欄撤去完了状況

-1.jpg)

-2.jpg)

上り線施工の工程写真(春施工)

しかし、秋の施工は、規制完了後、壁高欄全体と地覆部を部分的に切断して壁高欄を先行撤去し、プレキャスト壁高欄を架設、昨年10月の3連休で一時的に開放するために地覆際に仮舗装を設置して連休後、規制を再びかけて全面的に舗装の切削および床版のWJによるはつり、UHPFRCの打設、BLGおよび表層を施工する手順を取り11月下旬に開放した。

-3.jpg)

-4.jpg)

下り線施工の工程写真(秋施工)

春と秋で大きく異なる点はプレキャスト壁高欄の設置、床版はつりUHPFRC打設のタイミングである。

変更理由として一番大きな理由は3連休の数である。春施工はGW後の施工開始のため、7月の1回しかなかった。春施工の施工手順では、床版をWJではつった後(5月12日から施工を開始し、6月初めには床版上面のはつりが完了していた)、UHPFRCを打設するまでの期間が1か月以上と長く、しかも梅雨時期のため高温多湿の腐食環境的に非常に厳しい状態にさらされていた。延々と床版上面は鉄筋が露出したまま放置されている状況であった。そのため「鉄筋の腐食やコンクリートの浮き・剥離が進行した箇所が散見され、最初に床版をはつったメリットはほとんどなく、デメリットの方が多かった」(NEXCO中日本)。UHPFRC打設前にはもう一度WJではつりを行わなくてはいけない箇所も出てしまい、さらには床版をはつった後の上面は歩きにくく危険だという作業員の意見もあったため、秋施工は床版はつりを後工程にして、先に壁高欄の取替だけを行う手順とした。

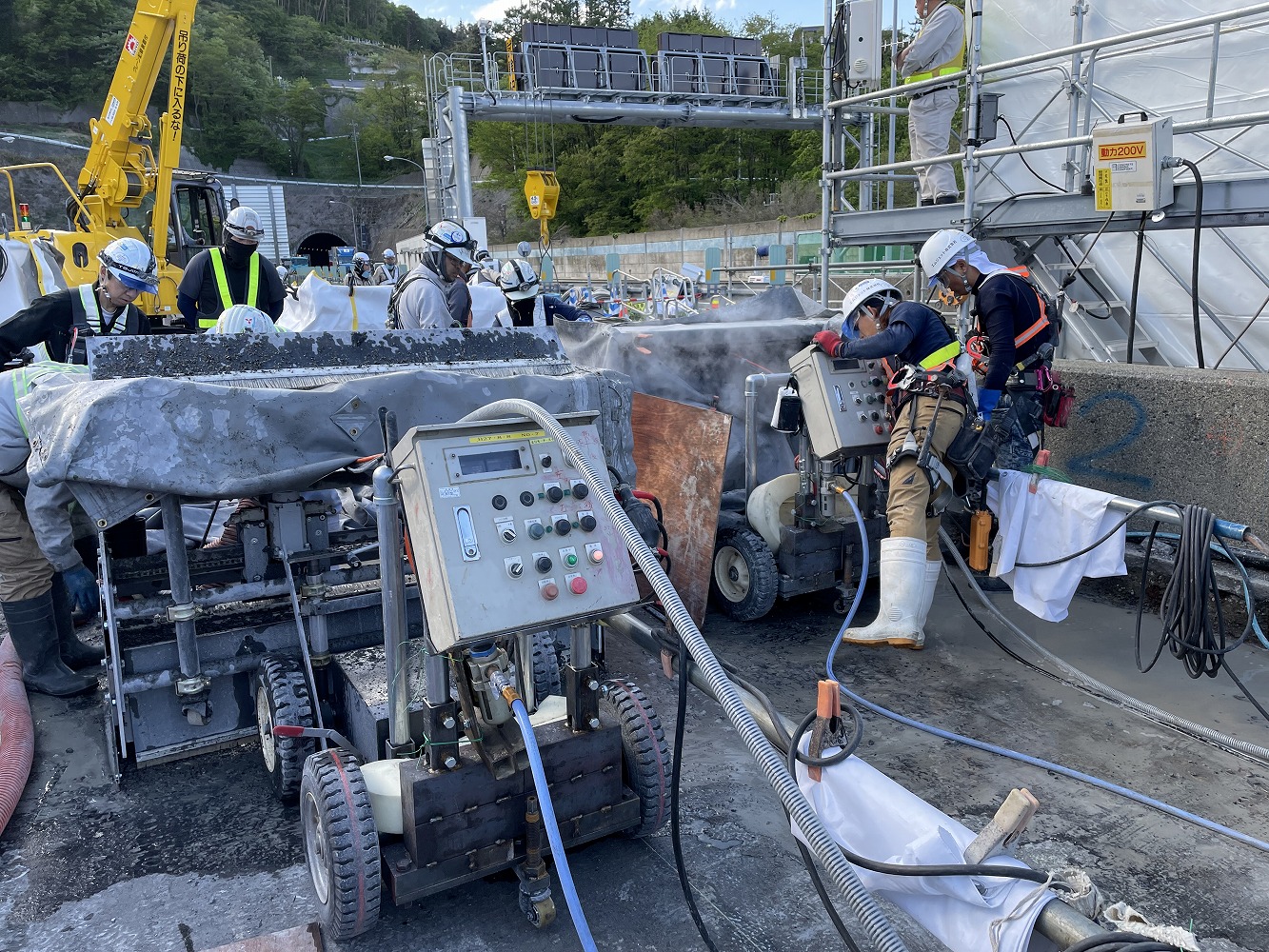

WJ工の施工状況

さらに秋施工は暦上4回の3連休があり、春施工と同じ施工手順だと、一時的な開放を行うことは一回もできなかった。施工手順を見直すことで、一時的な開放をしやすくし、10月の3連休に行うことが可能となった。さらにはつりを後工程に回し、UHPFRC打設とのタイムラグを最小化することで、床版上面の劣化の更なる進行を抑止するようにしたものである。

UHPFRC打設は2工程 地覆部近傍次いで中央部を施工

UHPFRC あえてダレ止め剤(アジャストフロー)を投入してフレッシュ性能にブレーキをかける

UHPFRCの打設はいずれも、機械施工時の人員の往来スペース確保のために地覆部近傍を施工し、その後に中央部を施工する2工程としている。結果、継目は橋軸方向に合計3か所できている状況である。いずれの車線も地覆部合計640m2は人力施工、中央部(1,792㎡)は機械施工により施工した。

UHPFRCの製造・運搬状況

地覆部近傍のUHPFRC人力施工状況① 予めKSボンドを塗布し(左写真)、

ダレ止め剤(アジャストフロー)を投入してフレッシュ性能にブレーキをかける(中、右写真)(井手迫瑞樹撮影)

地覆部近傍のUHPFRC人力施工状況② UHPFRCの現場での練り落とし(井手迫瑞樹撮影)

地覆部近傍のUHPFRC人力施工状況③ レイキなどで広げていく / 鋼繊維が入っていることが分かる(井手迫瑞樹撮影)

地覆部近傍のUHPFRC人力施工状況④ 40mm厚のUHPFRCを打設(井手迫瑞樹撮影)

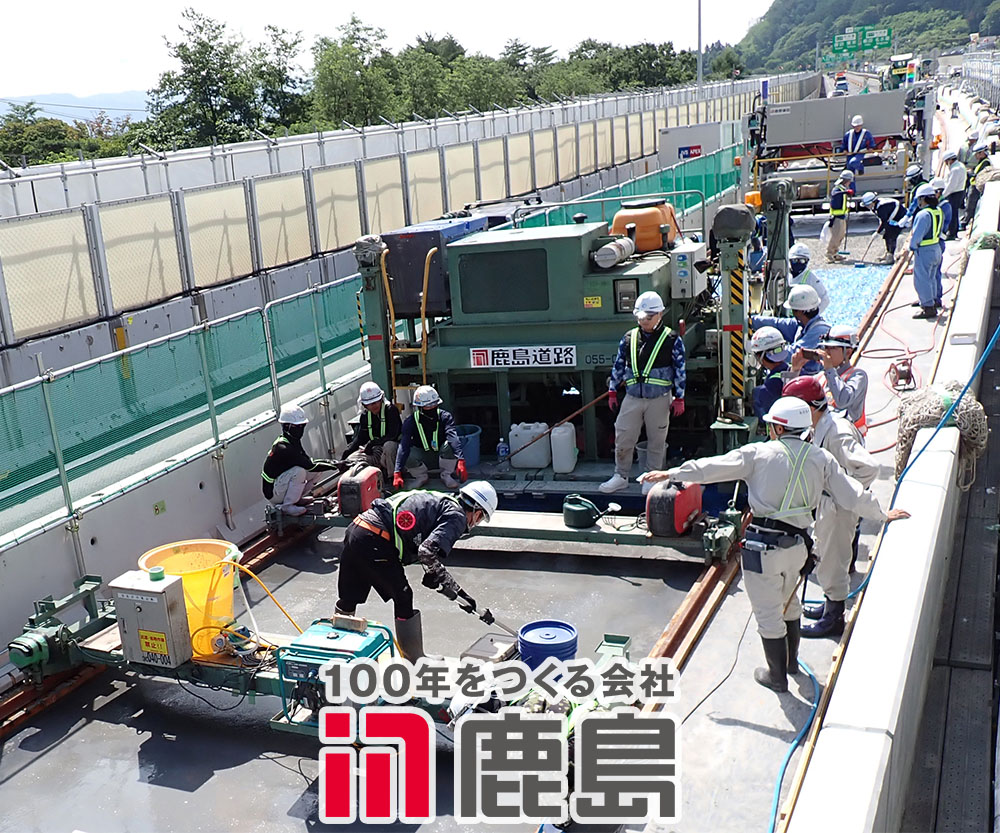

中央部のUHPFRC打設の機械施工① 使用機械 および軌条での移動状況(井手迫瑞樹撮影)

UHPFRCの現場での施工手順は以下の通りである。UHPFRCの製造自体は、岡谷IC近くに設けた場外の専用プラントで製造して出荷する。アジテータ車で現場まで練り混ぜながら運搬するが、今回施工した上り線は約10分程度の運搬時間であるに対し、下り線は諏訪ICまで行き、そこから折り返して戻ってくる必要があるため、40分を要する。ただし2時間以上のフレッシュ保持性を確認しているため、問題はないという事である。

運搬してきたUHPFRCはアジテータ車からの排出性や運搬時間を考慮して流動性を高くしており、現場でダレ止め剤(アジャストフロー)を投入してフレッシュ性能にブレーキをかけることで、縦横断勾配の影響でダレないように硬めに調整した。地覆に近い端部施工についてはアジテータ車で近づき打ち下ろしたものを電動レイキなどで敷き均しを行い、表面仕上げおよびシート養生を行った。一方で、中央部の機械施工時は、現場にレール式の運搬装置を設け、接着剤上を跨ぎながら打設場所まで運び、レイキで広げて、フィニッシャーで敷き均しと締固めを同時に行っている、表面仕上げとシート養生はどちらも同じように施工している。

橋面上は凹凸が目立つ(井手迫瑞樹撮影)

中央部のUHPFRC打設の機械施工② 打設状況(井手迫瑞樹撮影)

中央部のUHPFRC打設の機械施工③ じわじわと広がる(井手迫瑞樹撮影)

機械施工時の運搬量は1回2㎥程度で、中央部の幅員3,500mm(厚さ40mm)で延長14m程度を施工できる換算となっている。凝結の始発が来るまでの可使時間は6~8時間となっている。

UHPFRCと既設床版との界面には接着剤を全面塗布

打設後はシート養生の直前に水の噴霧も行う

母材との接着方法

UHPFRCも通常のコンクリートと同様に、乾燥によるドライアウトを防ぐため、打設面にある程度散水をして湿らせることで新旧コンクリート間の強い一体性を確保する。しかし、昨今も猛暑化、夏の長期化は、その表面の散水が見る見るうちに蒸発してしまうという結果を齎しており、夏季施工においては打設養生時に水分の不足を招き、一体性の低下という可能性が大いにありうる。そのため今回の工事ではエポキシ樹脂系接着剤(KSボンド)を全面塗布し、その性能に母材とUHPFRCの付着性能を依拠する方針とした(右写真)。当初は額縁状の塗布の予定であったが、「100年の耐久性を考慮すれば、全面塗布が望ましい」(NEXCO中日本)として切り替えたもの。施工前には事前に試験施工を行い、従来の散水手法と同等の付着性能を有することを確認したうえで本施工を行っている。

UHPFRCも通常のコンクリートと同様に、乾燥によるドライアウトを防ぐため、打設面にある程度散水をして湿らせることで新旧コンクリート間の強い一体性を確保する。しかし、昨今も猛暑化、夏の長期化は、その表面の散水が見る見るうちに蒸発してしまうという結果を齎しており、夏季施工においては打設養生時に水分の不足を招き、一体性の低下という可能性が大いにありうる。そのため今回の工事ではエポキシ樹脂系接着剤(KSボンド)を全面塗布し、その性能に母材とUHPFRCの付着性能を依拠する方針とした(右写真)。当初は額縁状の塗布の予定であったが、「100年の耐久性を考慮すれば、全面塗布が望ましい」(NEXCO中日本)として切り替えたもの。施工前には事前に試験施工を行い、従来の散水手法と同等の付着性能を有することを確認したうえで本施工を行っている。

また、打設後はシート養生の直前に水の噴霧も行っていた。これはUHPFRCが「ブリージングもでない材料であり、夏場ではそのまま置いていても表面が乾くだけになってしまい、コテ仕上げがしにくくなるという事もあるが、品質的にプラスチックひび割れの原因になってしまう。そのため逸散した水分を表面に戻してあげる形で噴霧している。」(鹿島・富士ピー・エスJV)。噴霧の目安はだいたい400g/㎡で、UHPFRCは水と混じりにくいため、それ以下であれば表面の硬さや耐久性には影響が無いという事をあらかじめ確かめている。

縦目地の鉛直部に塗っている状況(井手迫瑞樹撮影)

勾配対策

次に勾配対策である。今回の工事範囲は横断勾配が両端部への下り方向に2%勾配を有するため、硬練りにしたとはいえチクソ性によって外力を加えると動きやすい性状を有するUHPFRCは練り落とした後に下り勾配側に下がっていく傾向を有する。そのため、フィニッシャーの前方には掻き上げ装置を付け、それでも掻き上げられない分を人力で電動レイキなどを使って掻き上げている。それでも現場を見ると掻き上げには一苦労している状態にある。「今後は運搬装置からUHPFRCを練り落とす位置を、勾配がある場合はより高い側に落とすようにすることで掻き上げの手間を最小化して、材料についてもまだダレ止め剤の使用量を増やすことによってブレーキをかける」(鹿島・富士ピー・エスJV)方針だ。

中央部のUHPFRC打設の機械施工④ 掻き上げが必要な箇所もあった(井手迫瑞樹撮影)

中央部のUHPFRC打設の機械施工④ 掻き上げが必要な箇所もあった(井手迫瑞樹撮影)

中央部のUHPFRC打設の機械施工⑤ 打設状況②(井手迫瑞樹撮影)

中央部のUHPFRC打設の機械施工⑥ フィニッシャーによる敷き均しのディテール(井手迫瑞樹撮影)

中央部のUHPFRC打設の機械施工⑦ 養生状況

プレキャスト壁高欄 地覆部に目粗しした状態でもってきて、そのまま架設

地覆・壁高欄の境界部の床版防水はグレードⅡで対応

壁高欄部の施工

プレキャスト壁高欄(DAK式プレキャスト壁高欄)の施工は、地覆側立ち上がり部に型枠を配置して、鉄筋を挿し込み、仮止めした後に通常の無収縮モルタルを打設して一体化する。プレキャスト壁高欄は地覆部に目粗しした状態でもってきて、そのまま架設する。次いで床版の地覆部近傍(幅は春施工の追越車線側は1.1m、秋施工の走行車線側は1.4m)について、UHPFRCを施工し、その後、地覆の立ち上がり部(幅40mm×高さ150mm×長さは全延長128m、UHPFRCの使用量としては1㎥もない)に設けた型枠内に、UHPFRCを流し込む手法を執った。機械施工部分の床版のUHPFRC打設も終わった後に、バケツリレーで型枠内にUHPFRC打ち継ぎ、立ち上げる作業を行っている。150mmという高さであるが、バケツリレーで片押しで流し込んでいるため、UHPFRCを打設する際に懸念となる繊維の配向性という点では、「幅が40mmと狭く、型枠のせき板効果で繊維は水平に寝る方向で、引張に対して優位に働く形で配向されるため、問題は生じないと考えている」(鹿島・富士ピー・エスJV)ということだ。

01.jpg)

02.jpg)

無収縮モルタルの打設

.jpg)

地覆立ち上がり部の型枠設置及び接着剤塗布状況 / 同部へのUHPFRCの施工状況

端部防水の施工状況

立ち上げの水平目地にはエポキシ樹脂系の接着剤を塗布しているものの、フラットな部分と地覆立ち上がり部にはシームが生じていると判断し、この部分のみは従来の端部防水と同じ考えでグレードⅡ(シーカジャパン、レジテクトGS-T工法)による床版防水を行っている。

プレキャスト壁高欄地覆部と床版部はどうしてもシームができる構造となる。

そのため、背面にはそのラインに沿ってシラン・シロキサン系表面含浸材(マジカルリペラー)を塗布している。(井手迫瑞樹撮影)

防水工・舗装

床版打設完了後はライナックスで研掃し、先述した通り床版の全範囲はBLGを施工、床版と地覆の継ぎ目部のみグレードⅡ(高性能床版防水)による床版防水を行っている。その後は表層として高機能舗装Ⅱ型を施工し、完了となる。

ライナックスによる研掃

BLGの施工(左2枚)、高機能Ⅱ型の舗設(右2枚)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

調査・設計・施工は鹿島・富士ピー・エスJV。一次下請は機械施工関連は鹿島道路、人力施工部はオーシャン、WJはコンクリートコーリング、壁高欄製作は元請のジュニアパートナーである富士ピー・エスが行った。

床版上面補修の施工に携わった人員は、最大で元請が6人、WJが15人、UHPFRCの施工は30人となっている。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら