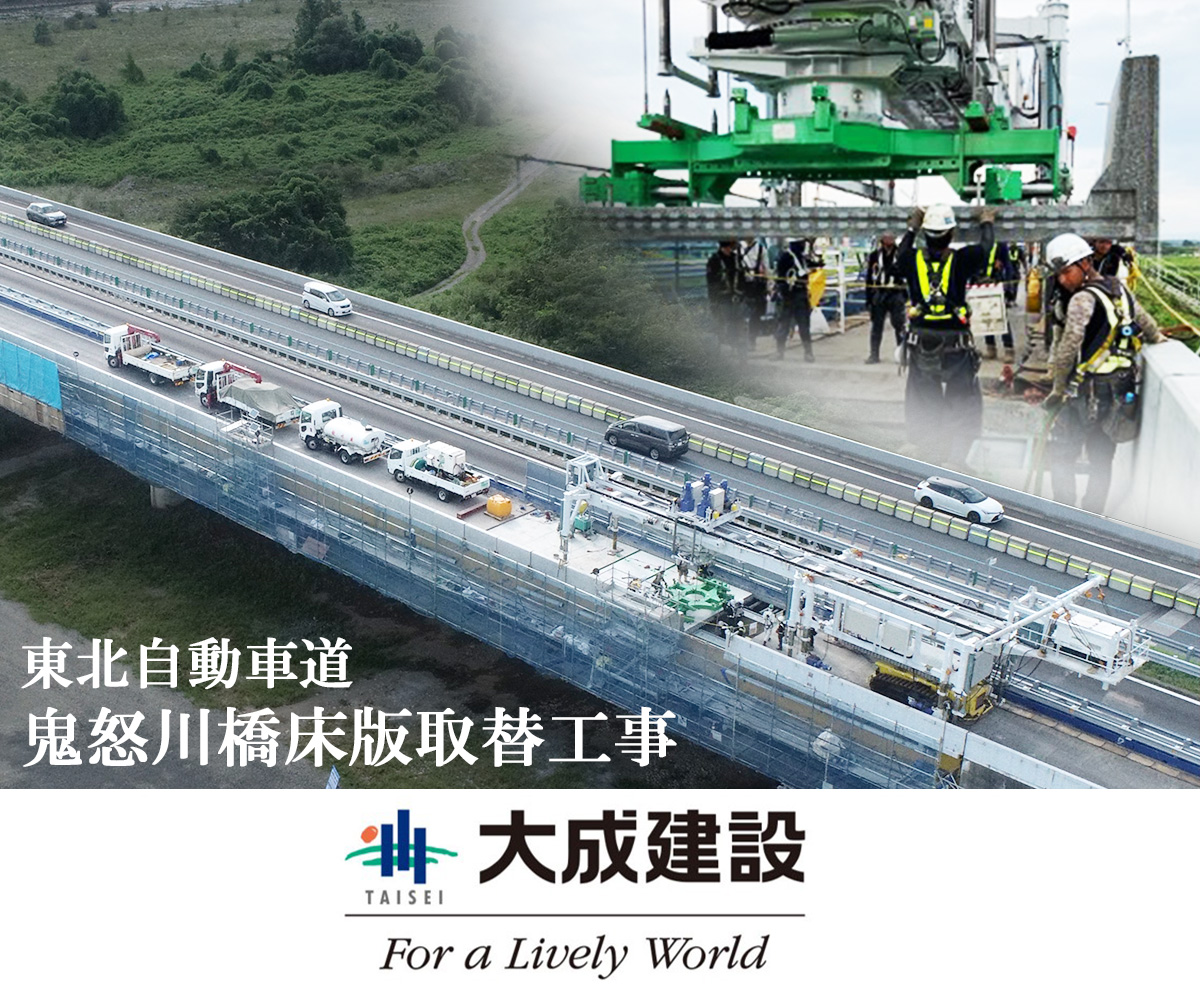

NEXCO大規模更新シリーズ③ 東北道鬼怒川橋の床版取替

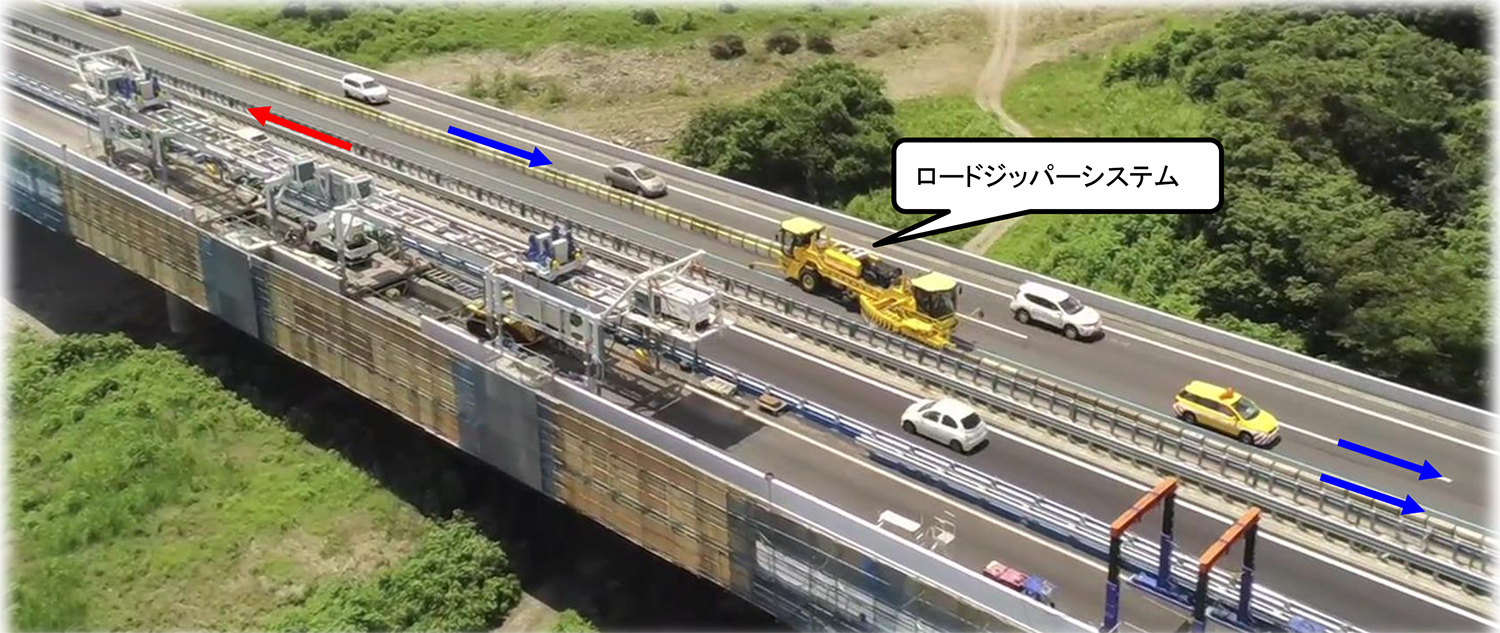

NEXCO東日本は、東北自動車道矢板IC~宇都宮IC間にある鬼怒川橋上り線P7~A2間のリニューアル工事を昨年7月1日から今年2月末にかけて行った。同橋は大河川である鬼怒川渡河部の橋梁であり、交通量も平均で4万2千台弱、土日には5万台近くになる重交通路線である。そのため、平日はロードジッパーを用いて朝夕の時間帯で上下線の車線数を変更し、土日祝日には、路上の工事をいったん休止して開放しながら工事を進める必要があった。そのため、先に紹介した北市場高架橋と同様に、労働基準監督署のクレーン検査が不要な巻き上げ装置と移動装置が各個に独立した新しい床版取替装置を導入している。同様に防食鉄筋も従来のエポキシ樹脂塗装鉄筋ではなく、亜鉛メッキ鉄筋を用いている。さらには横継ぎ手だけでなく半断面同士の縦継ぎ手部にもヘッドバージョイントを採用し、半断面床版同士に横締めPC鋼材を用いず施工している。その現場をお届けする。(井手迫瑞樹)

交通量は平均で4万2千台弱 土日祝は5万台近くに達する 大混率は約2割

交通量は平均で4万2千台弱 土日祝は5万台近くに達する 大混率は約2割

P7~A2間の180m部分の損傷が激しく、舗装にもポットホールが頻発

橋梁概要および損傷状況

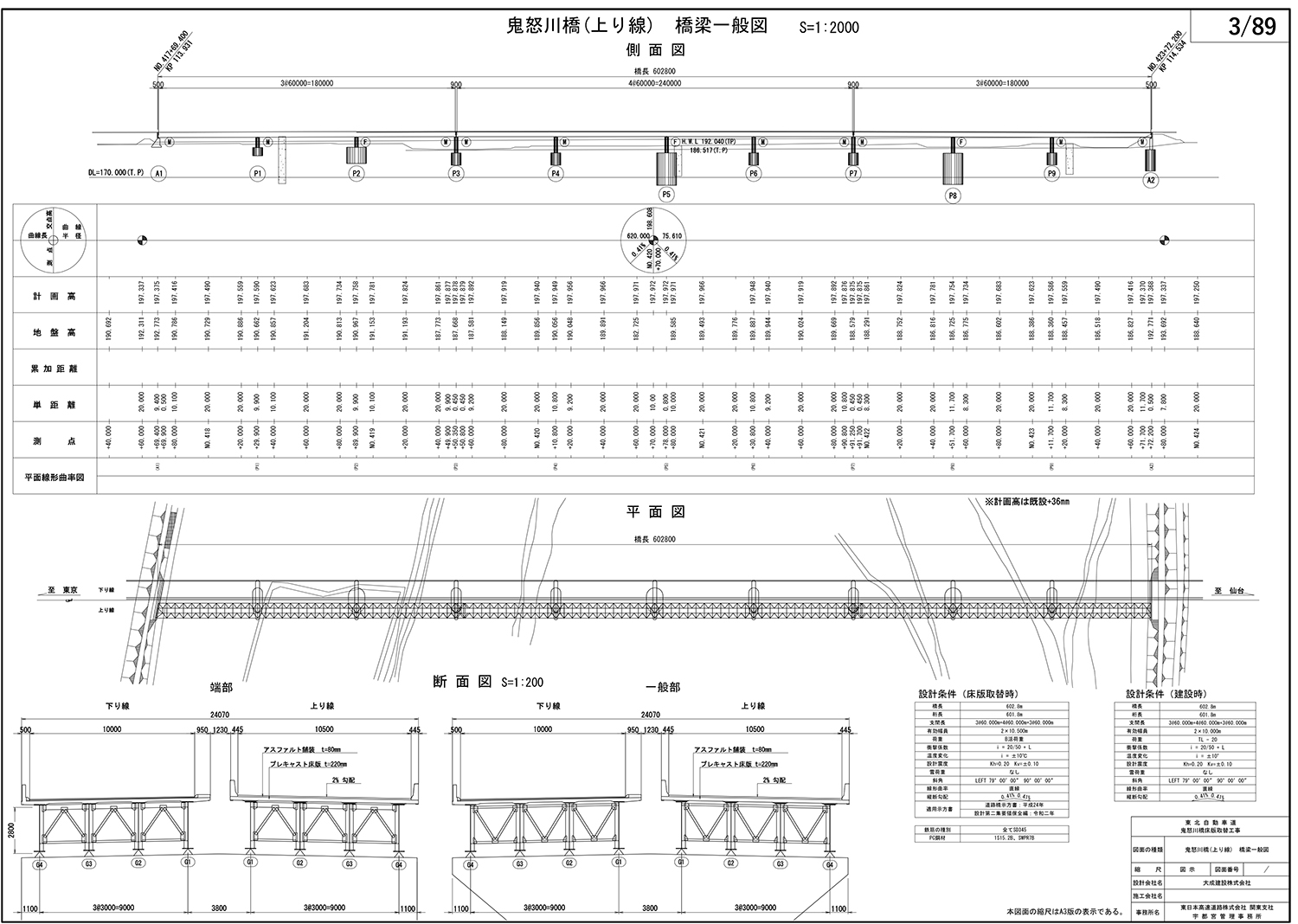

同橋は1973年8月9日に供用され、50年以上が経過している橋梁である。昭和39年鋼道路橋設計示方書に拠り建設された橋梁で、橋長602.8mの鋼3+4+3径間連続非合成4主鈑桁(支間長60m×10)で主桁間隔は3,000mm、既設RC床版厚は建設時200mmで、増厚や補強などは行っていない。1日交通量は上下線合計で約41,914台、「土日には5万台近くに達する」(NEXCO東日本)、1日大型車交通量は約2割に達する。

鬼怒川橋上り線 橋梁一般図

線形的には、直橋で横断勾配は2%、縦断勾配は0.451%(P7←A2)となっている。

鉄筋近傍の塩化物イオン含有量は床版上面の鉄筋位置で0.87kg/m3、同床版下面で1.05 kg/m3の含有が検出されている。損傷状況は床版上面で全体的に浮きや鉄筋露出が生じており、中には土砂化が生じている個所もあった。床版下面ではひび割れやエフロレッセンスが生じており、とりわけ、P7~A2間の180m部分の損傷が激しく、舗装にもポットホールが頻発していた。開削調査を行った結果、ポットホール箇所と土砂化の箇所は概ね一致している。エフロレッセンスが生じており、貫通ひび割れが生じている個所もあったが、水平ひび割れは生じていなかった。平成30年に舗装補修を行っているが、こうした損傷状況であったため、床版取替を選択することにし、最小限の補修で抑え、床版防水などは施さず、リニューアル工事を迎えた。

床版取替概要

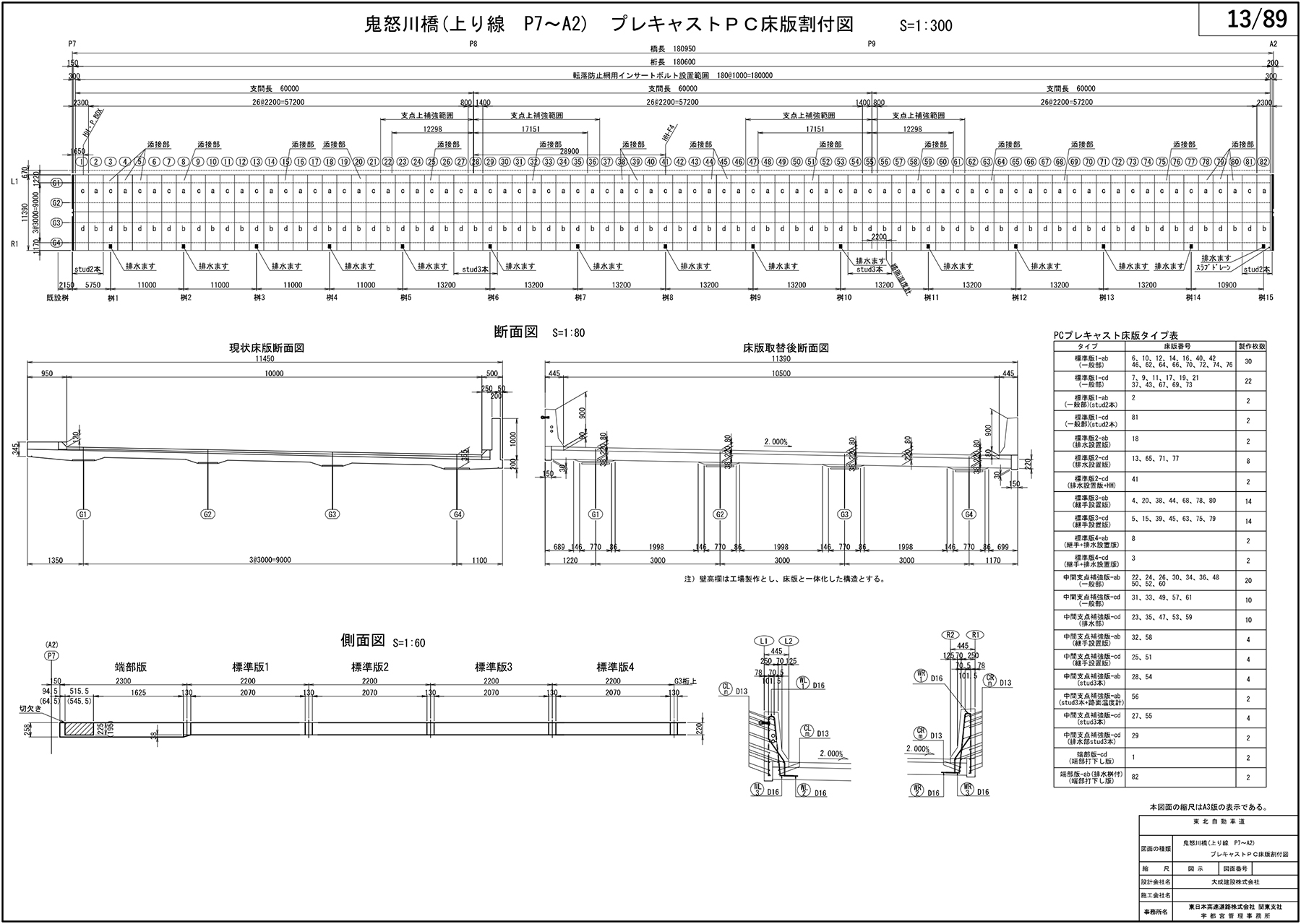

床版取替の面積は2,057㎡。PCaPC床版のパネルサイズ(半断面換算)は橋軸2,200mm×橋軸直角5,500~5,700mmで約8t、全部で84枚取り替える。P7~A2間であるが、P7の伸縮装置(床版据え置き型、SEFジョイント100)も取替える必要があるため、P6~P7径間のP7 寄りの2枚については、同様にPCaPC床版で取替え、さらに1,000mmほどの現場打ちRC部を打設した。

床版割付図

プレキャストPC床版は半断面であるが、床版と壁高欄一体型のL型のプレキャスト床版を用いることで工期の短縮、地覆・床版間の現場打ち不要による品質向上を果たしている。床版防水工は全面積にグレードⅡ(レジテクトGS-T工法)を用いる。

L型のプレキャスト床版を用いる

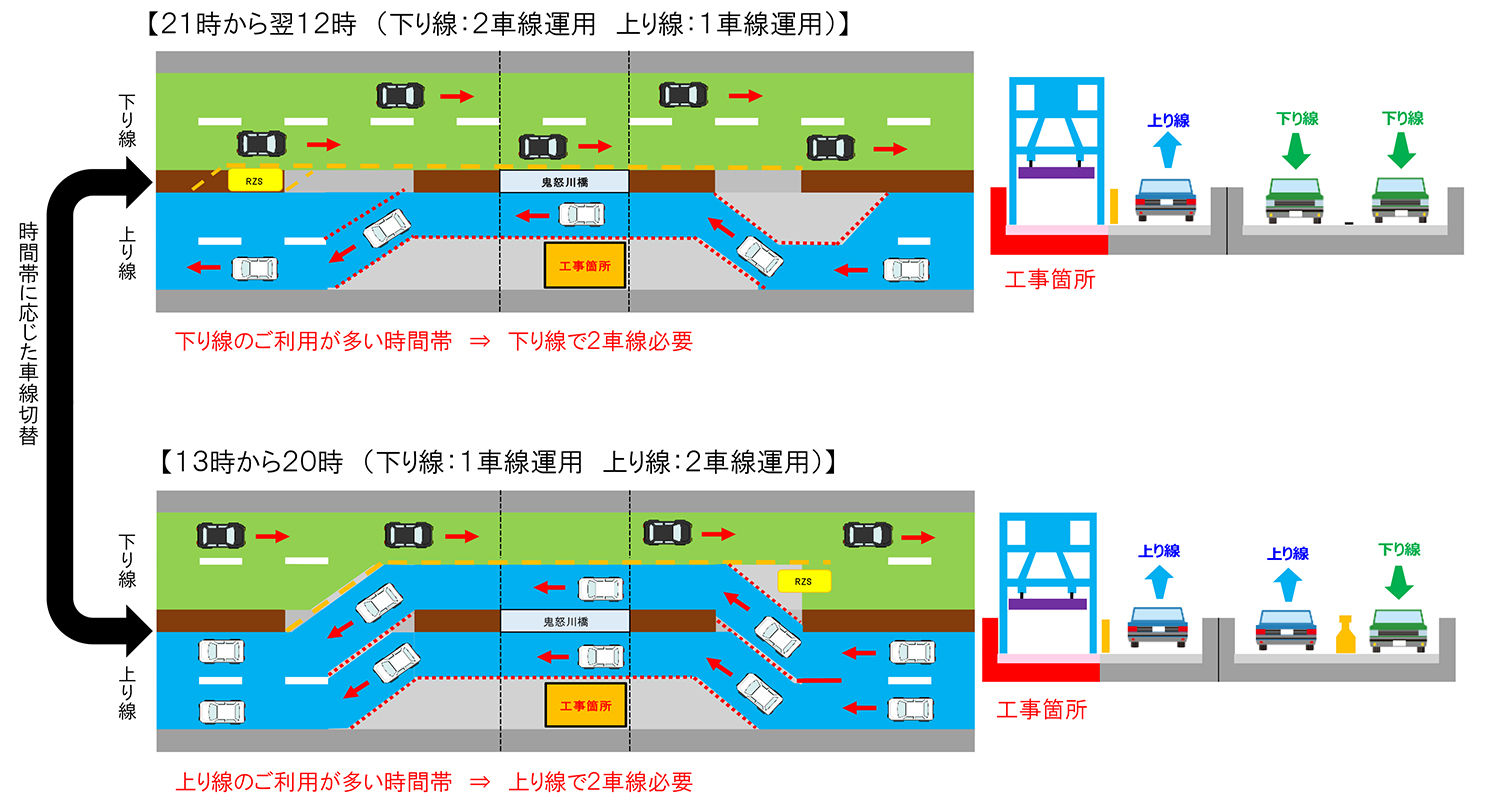

朝夕のラッシュアワーに応じて、ロードジッパーを用いて上下の車線数を切り替え

半断面施工の手順

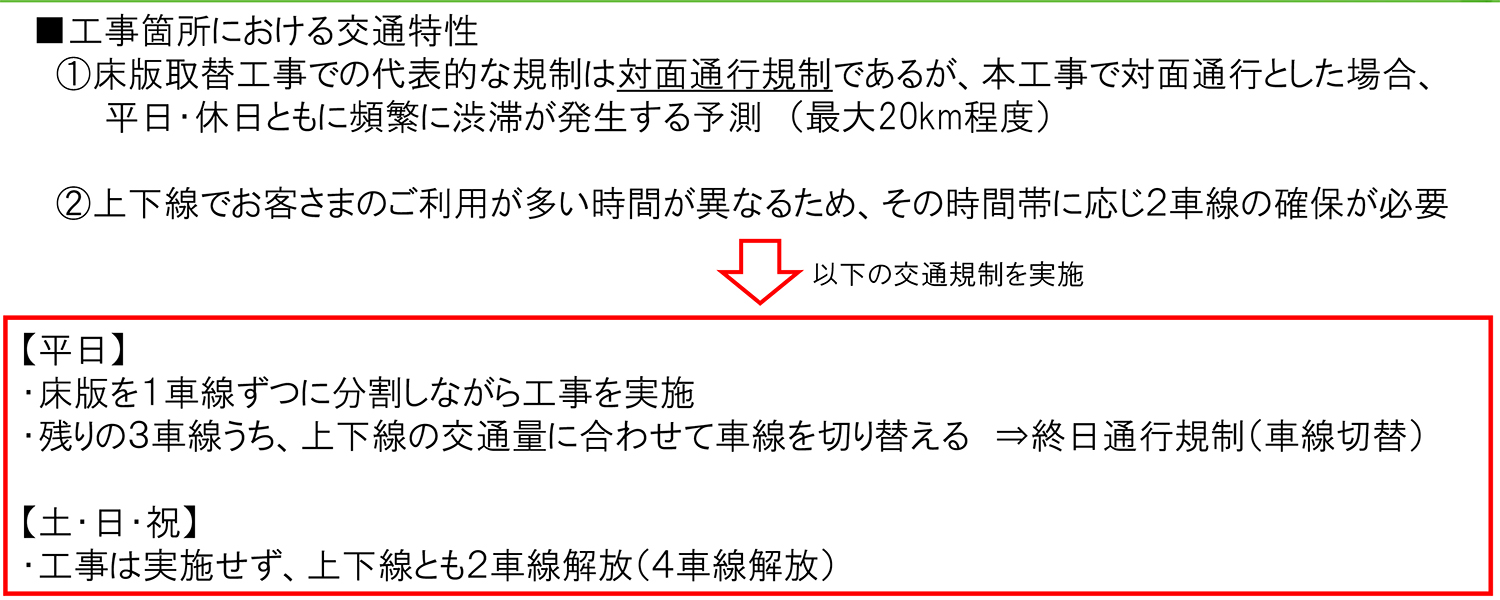

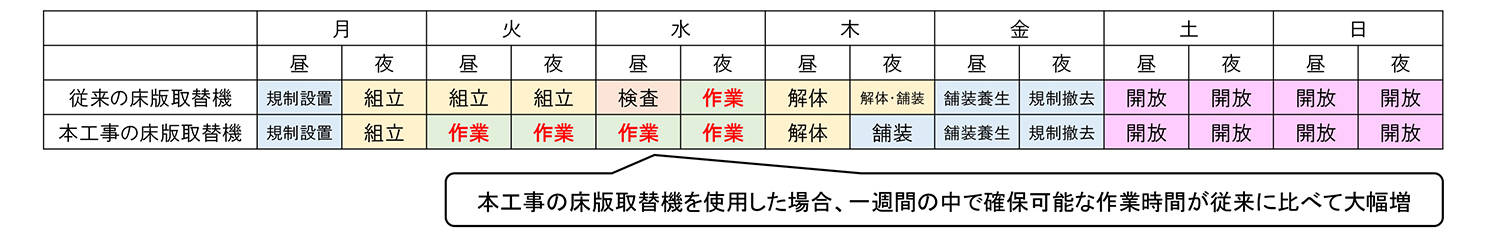

今回の現場の特徴としては、半断面施工を行っている点と土日祝日の開放が義務付けられている点である。床版取替工事での代表的な規制は対面通行規制であるが、本現場で対面通行にした場合、最大20km程度の大渋滞を引き起こしてしまう可能性があった。そのため、基本的には半断面で施工し、朝夕のラッシュアワーに応じて、ロードジッパーを用いて上下の車線数を切り替え(交通量の多い方向を)、2車線確保することにした。また、土日祝日は路線の特性から交通量がさらに多くなるため、橋上にあるすべての機材を撤去開放し、翌月曜から改めて各種機材を配置して施工するというサイクルで臨んだ。そのため週末開放としては1週間に6~7枚を確実に取替える早いペースでの施工を実施した。その結果、お盆や年末年始休暇や3連休を含めた交通開放をしながら半年で施工完了できる工程となった。

交通特性と規制方法

ロードジッパーシステムを採用した

施工は走行車線、次いで追い越し車線の順に行った。1週間の作業は次のような手順で行っている。

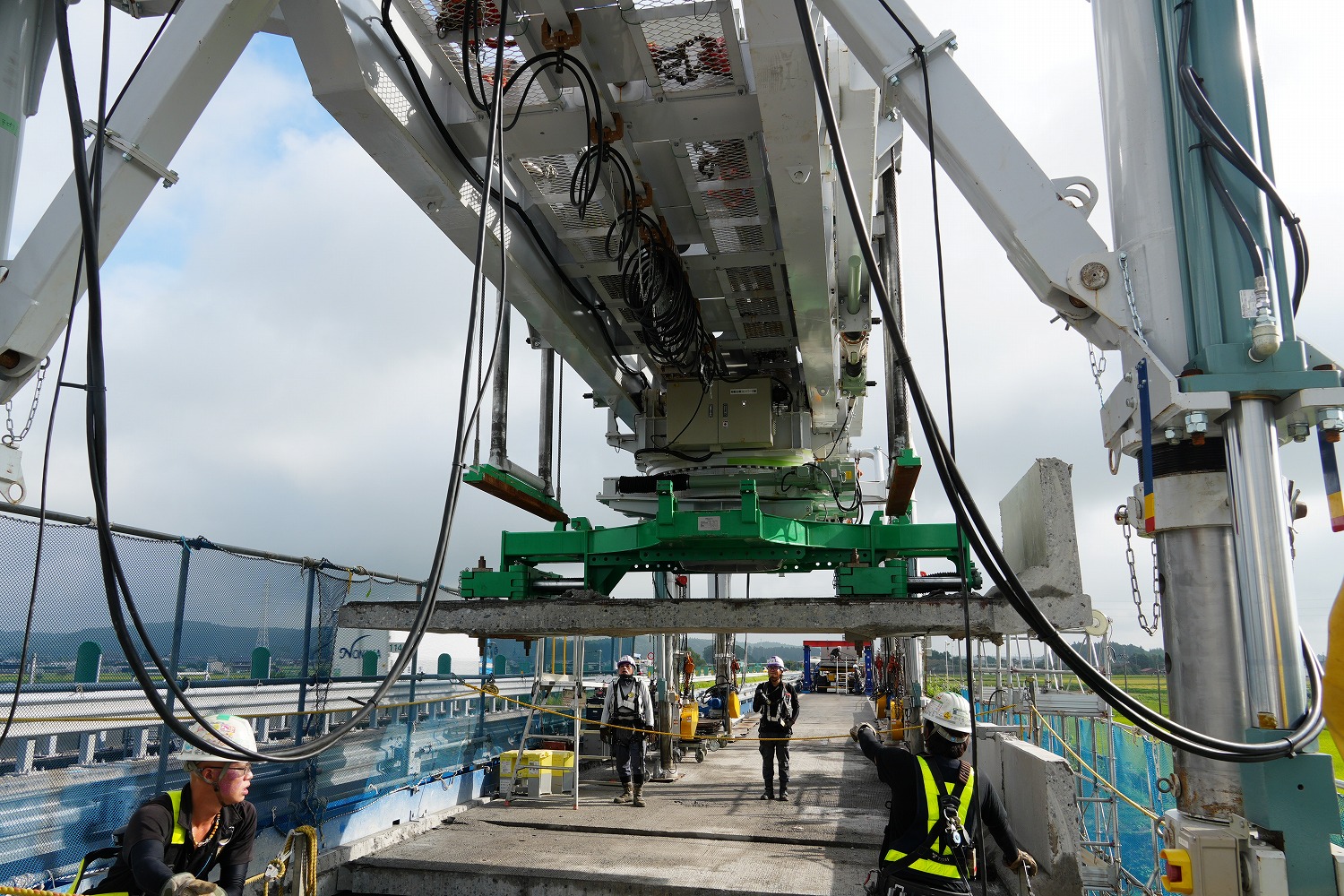

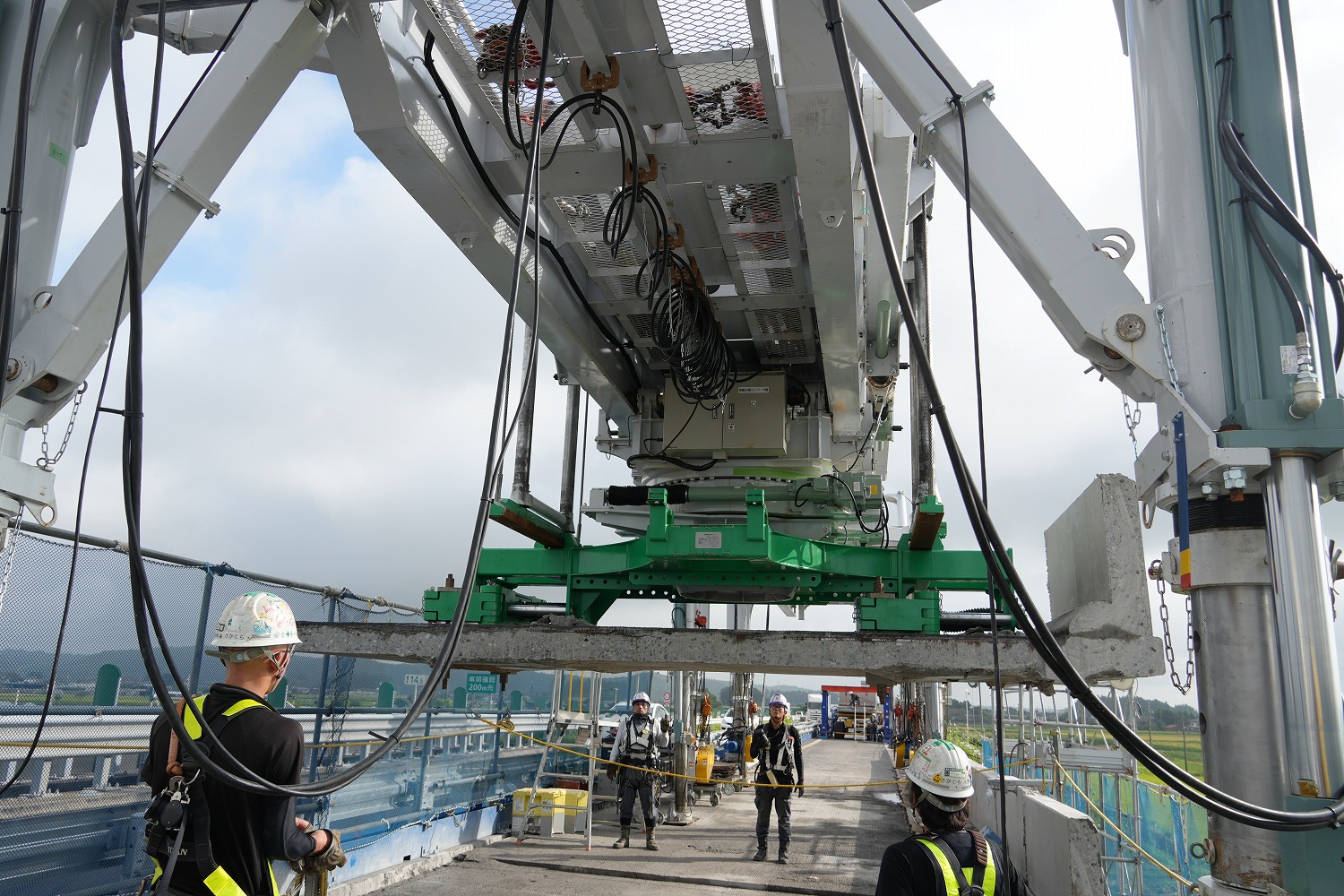

月曜日はまだ日の上らない3時に作業を開始する。まず交通規制を張って、6時ぐらいには高速道路上に床版取替機を搬入、組み立てを開始する。対象部分の仮設ガードレールが邪魔になるため、それを最初に撤去して、大体7時から8時ぐらいに、床版取替対象箇所の舗装の切削を12時まで行う。さらに12時から20時まで対象箇所の既設床版のコア削孔や、壁高欄のワイヤーソー切断、床版のロードカッターによる切断を行う。20時からは組み上がった床版取替機を対象個所まで移動させる。床版取替機の前方側には鉄製の車輪がついており、その車輪で現場まで自走していく。翌日に撤去するところの床版剥離までを25時ぐらいまでに施工する。

対象箇所の既設床版のコア削孔 / 床版のロードカッターによる切断

火曜日は7時から剥離した状態の床版を撤去し、午前中いっぱいで上フランジのジベル筋溶断や、清掃を行う。とりわけ上フランジの床版と桁を接合させるためのシールスポンジ型枠設置部はメタモルシートを採用した。粘着層に亜鉛末を配合した長期耐久性が期待できる重防食シートで、腐食した鋼材のサビを落としてシートを貼るだけの簡単な施工ができるもので、ケレン作業を軽減し作業時間を短縮できる。13時から16時までは新設プレキャストPC床版を架設。16時頃からスタッドジベルの溶植を行う。19時からは間詰めモルタルの打設を行い、24時までに片付けも含めて間詰めの施工を完了する。

壁高欄のワイヤーソー切断 / 撤去するところの床版剥離までを25時まで

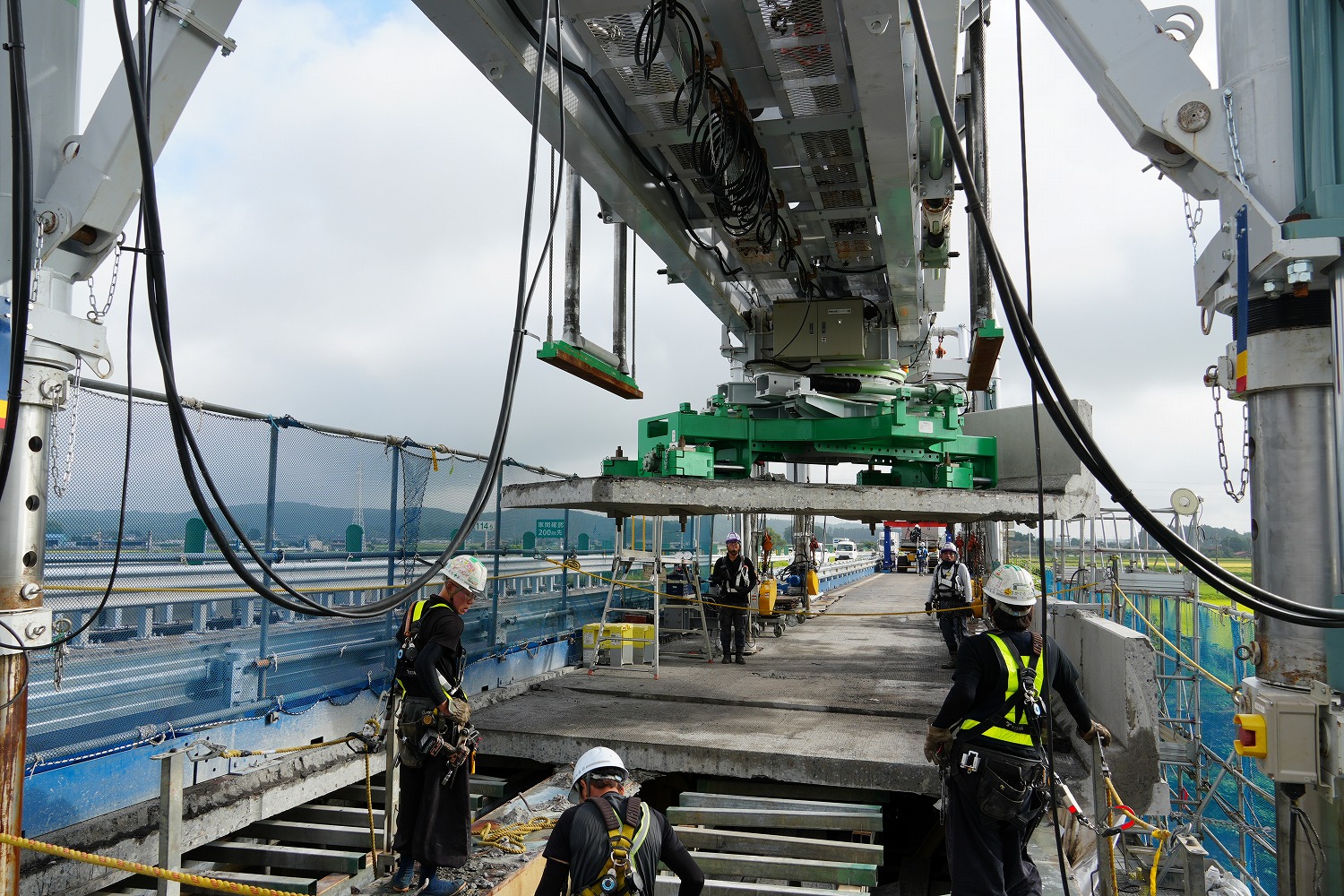

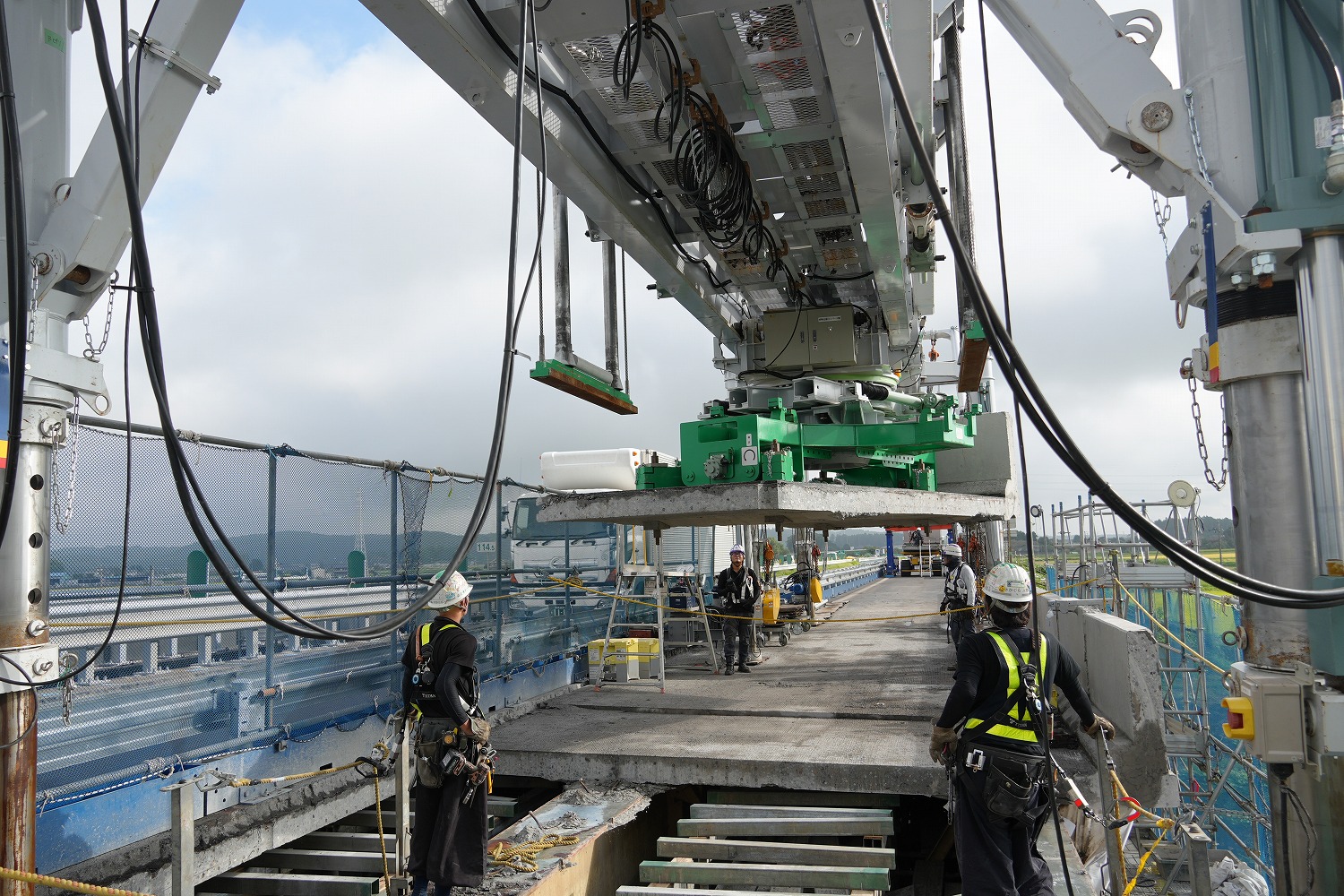

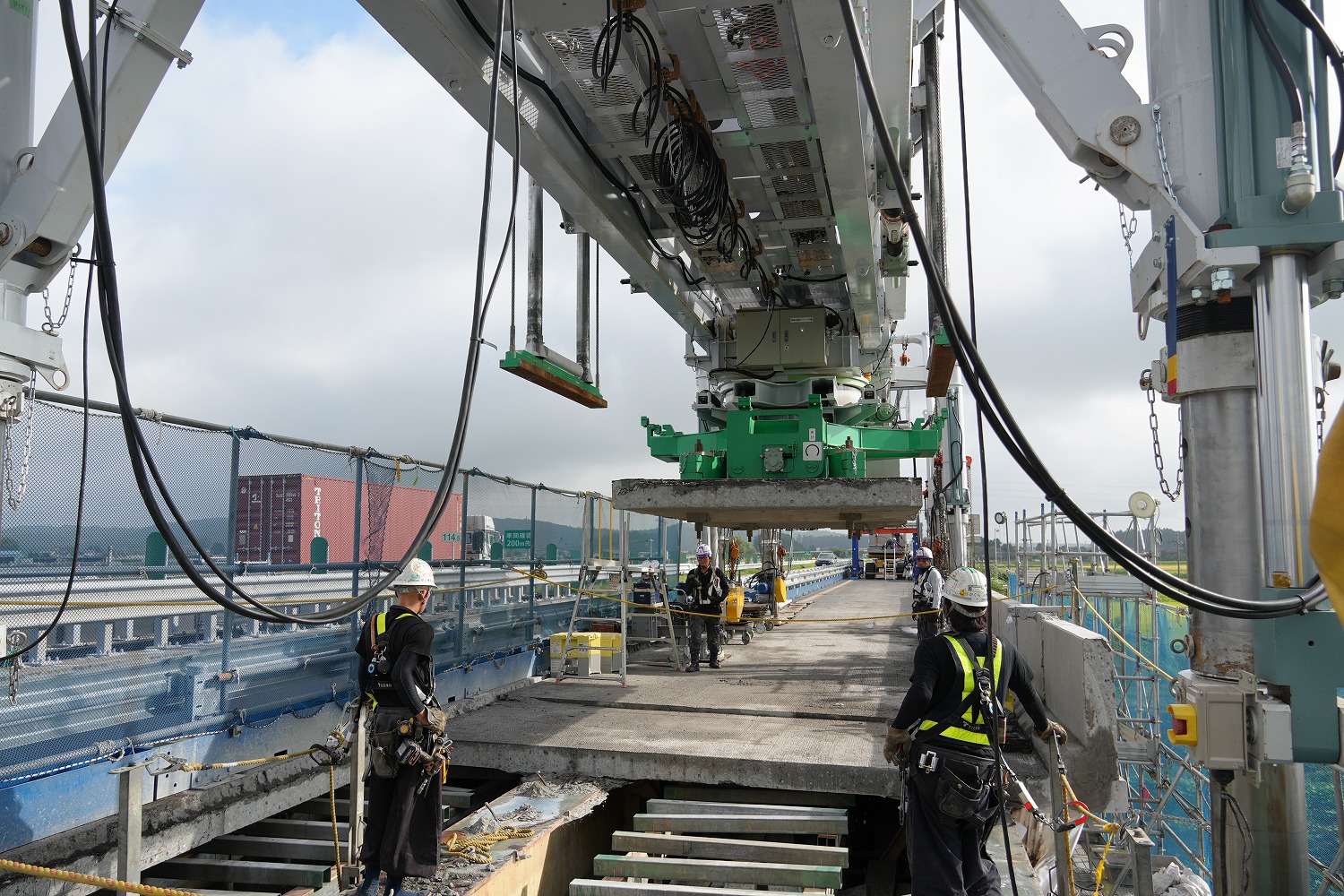

床版剥離(段ごとに左から右の順で工程が進んでいます)(井手迫瑞樹撮影)

剥離した状態の床版を撤去し、午前中いっぱいで上フランジのジベル筋溶断や、清掃を行う。

とりわけ上フランジの床版と桁を接合させるためのシールスポンジ型枠設置部はメタモルシートを採用した。

間詰めモルタルは、床版横継目部および床版と桁の接合部ともリペアメントFE(㈱デイ・シイ社)を用いた。桁床版接合部は通常の無収縮モルタルを用いることも考慮したが、現場練りミキサーを2種類用意せねばならず、手間とスペースの点から材料を統一した。リペアメントFEは現場で0.3㎥程度のミキサーを用いて練る。220mm床版厚に対して、200mmまでは鋼繊維補強入りを施工し、残りの20mm上側を繊維無しのリペアメントFEで施工する。これは、床版防水時に鋼繊維が悪影響を与えないための工夫を施したもの。20mm部分も鋼繊維はないものの、92N/㎜2の圧縮強度を有している。

床版架設状況

スタッドジベルの施工 / 床版架設完了

22時から24時までは翌日に施工する部分の床版の切断および剥離作業を行う。

水曜日は間詰めモルタルの強度が出たのを確認して、床版取替機の移動から始まる。その後は概ね火曜日と同じ作業を行う。

リペアメントの打設

間詰めモルタルの強度が出たのを確認して完了となる

木曜日には、早々に床版取替機の解体作業に入る。同日は床版の解体撤去や架設は一切行わない。木曜日1日を解体にあてて搬出し、高速道路上から機械を全て出す。そして金曜日は仮舗装を行い、仮設のガードレールを復旧してあげて、20時にはロードジッパーの移動が完了すると、そこから規制撤去を行い、24時には4車線を開放する。これを毎週行う。「月曜に搬入したものを明々後日には搬出するので、はた目からは何をしているのかと思われるかもしれない。月曜日が(振替休日などで)休みの時は火曜日に組立てて水曜日だけ使って木曜に解体作業になるため、1日しか使えない週もあった」(大成建設)。

床版取替機の組立状況

床版取替機の解体状況 / 仮置きヤード

こうした作業をスムーズに行うため、床版の搬出入のトラックの時間コントロールを事前にシミュレーションし、さらに矢板ICと上河内SAそばに床版の仮置きヤードを確保した。

また、事前に床版取替機の組立や解体をスムーズに行うための位置の工夫も行っている。さらに短期間施工をより確実にするため、徹底した試験施工を行うことで床版取替機の組立解体や床版架設の事前準備を1か月間かけて綿密に実施した。さらに本施工に入ってからも課題抽出改善による作業手順のブラッシュアップを行うと共に、タイムスケジュールは毎週見直すことで資機材の搬出入をより効率的になるよう配慮した。

職員(元請技術者)は10人を配置、さらに職人は最も多い月曜日は100人、ミニマムでも50~60人/日が必要で、それを朝昼夜3交代体制で施工を行った。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら