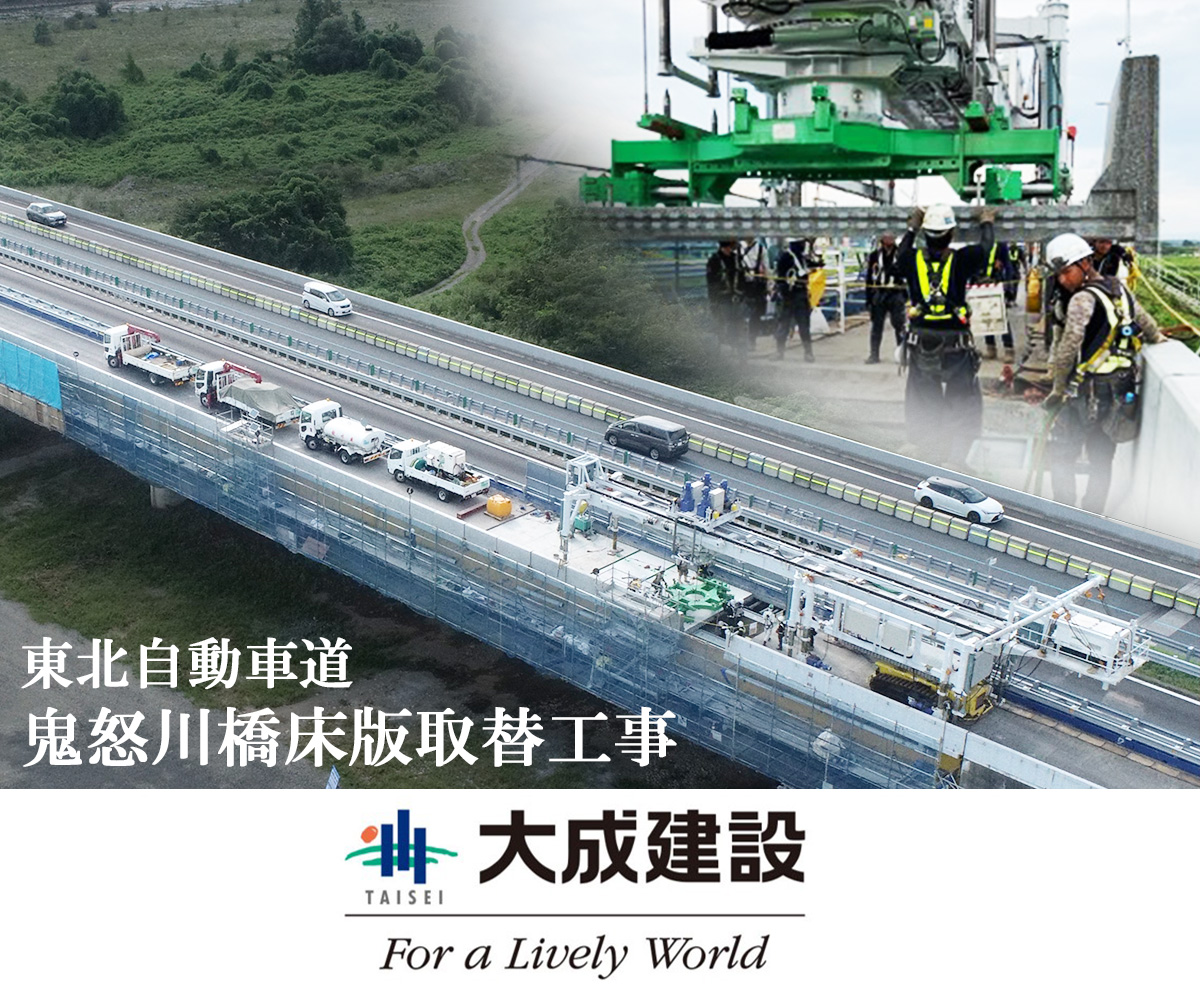

NEXCO大規模更新シリーズ③ 東北道鬼怒川橋の床版取替

縦継ぎ目にも『Head-barジョイント』を配置

床版を4本のワイヤーで把持して揚げ降ろし

A2側はリフターと重量物運搬台車が必要

安全対策

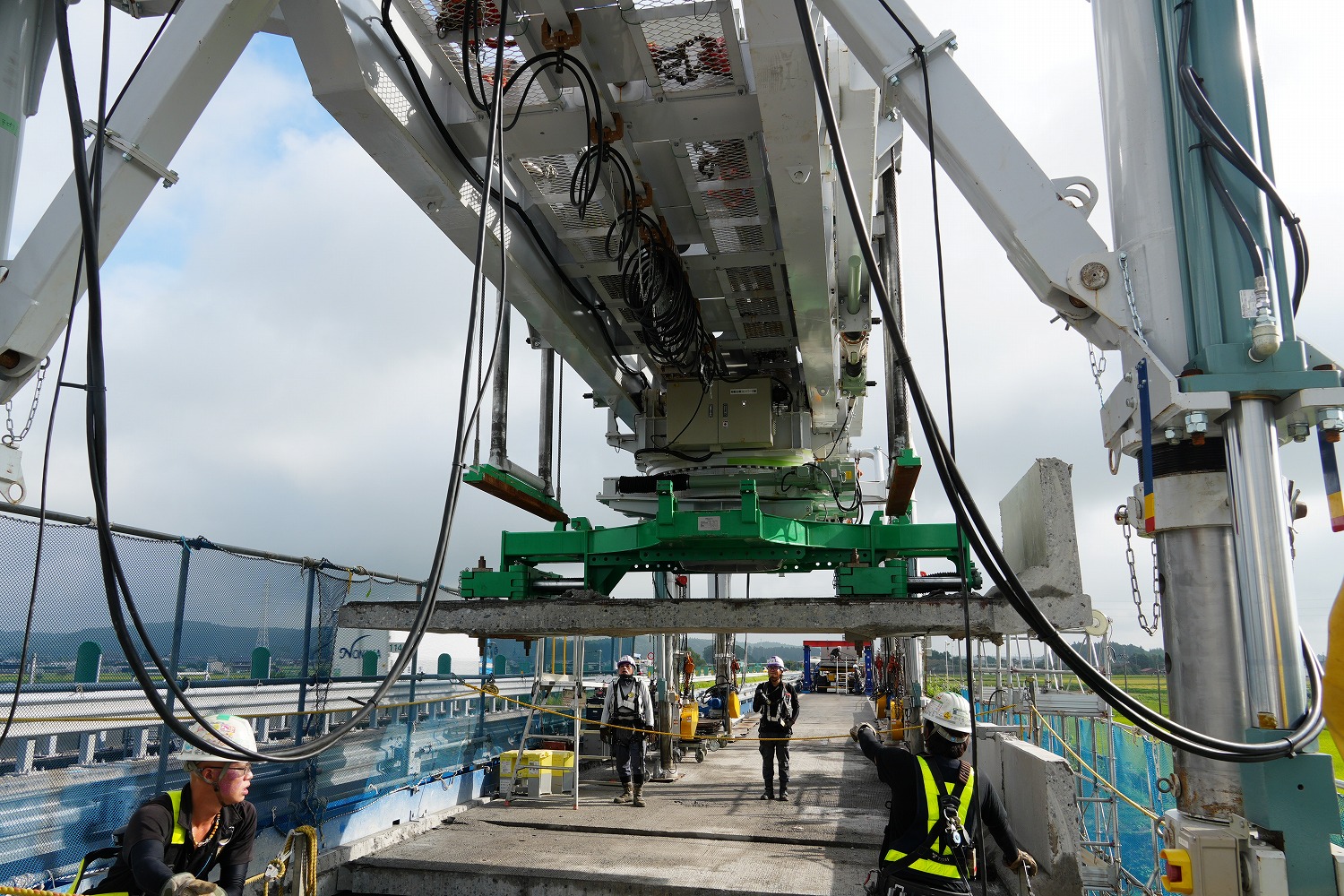

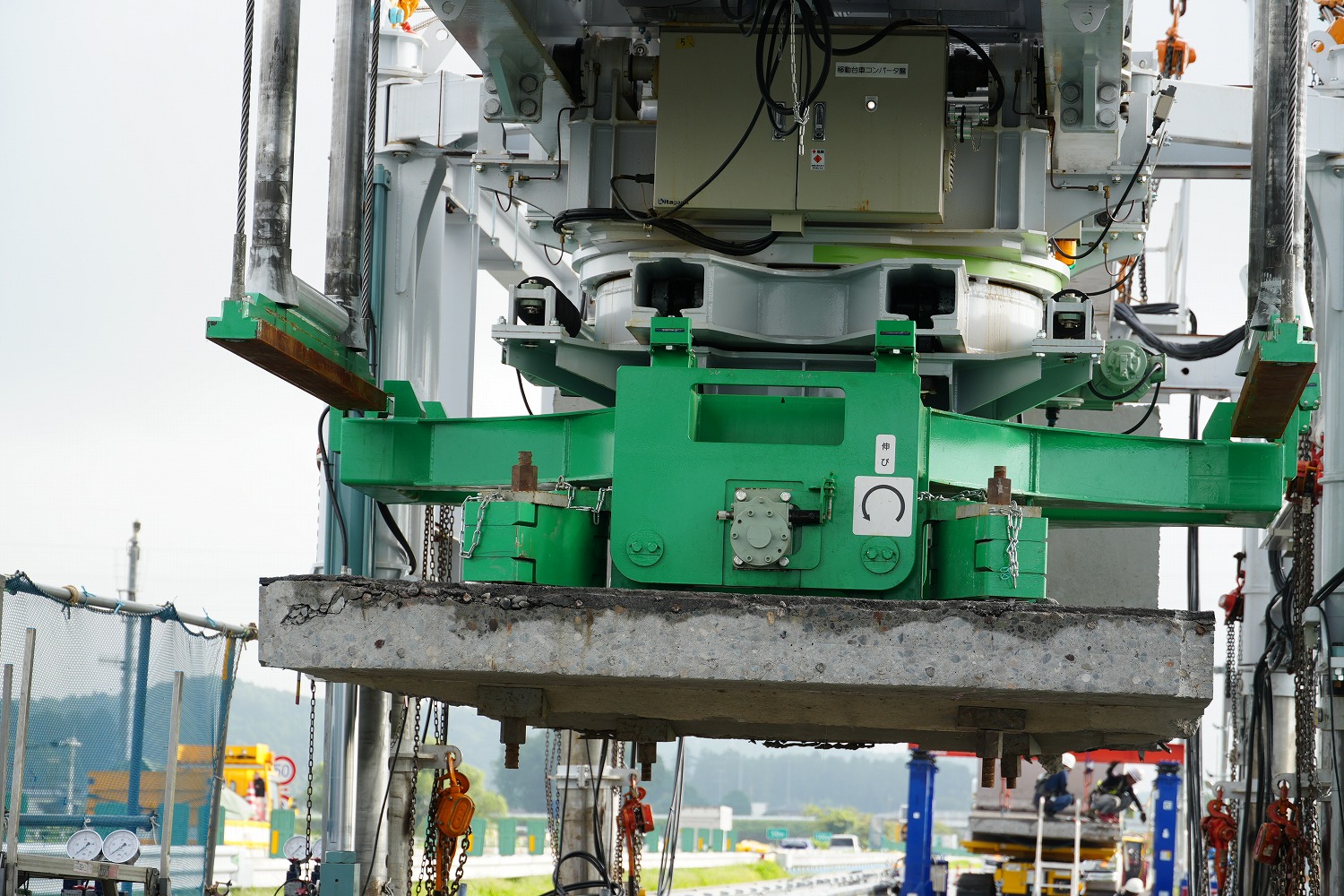

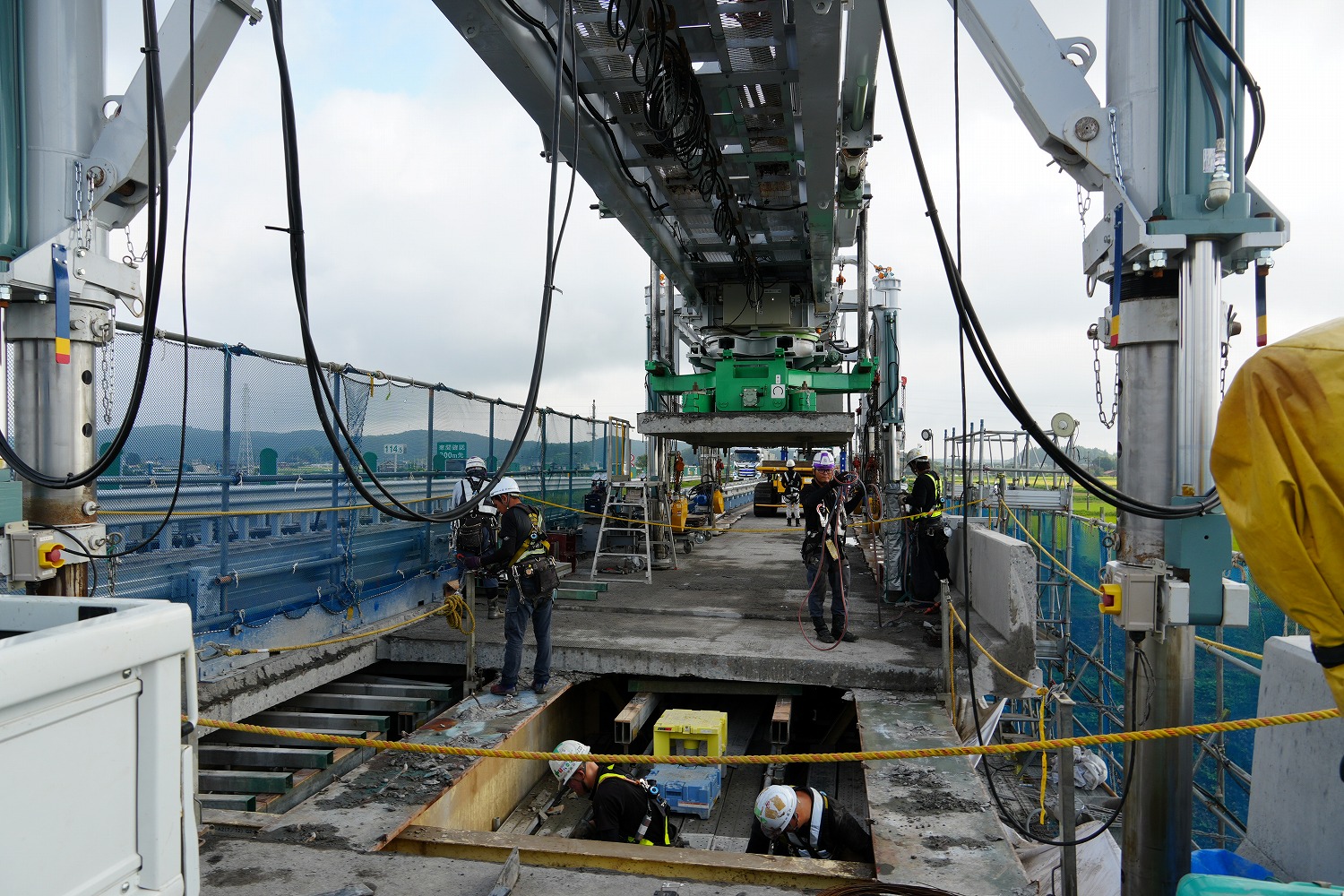

まず、床版取替機である。床版取替機は既設或いは新設の床版を4本のワイヤーで把持して揚げ降ろししている。4本のワイヤーは全て独立した機構となっており、巻き上げた時に勾配がついているものに関してはワイヤーを各箇所で単独で調整して上げ下げすることによって、勾配変化に対して水平になるようにすることができる。よって偏荷重も防げる構造になっている。

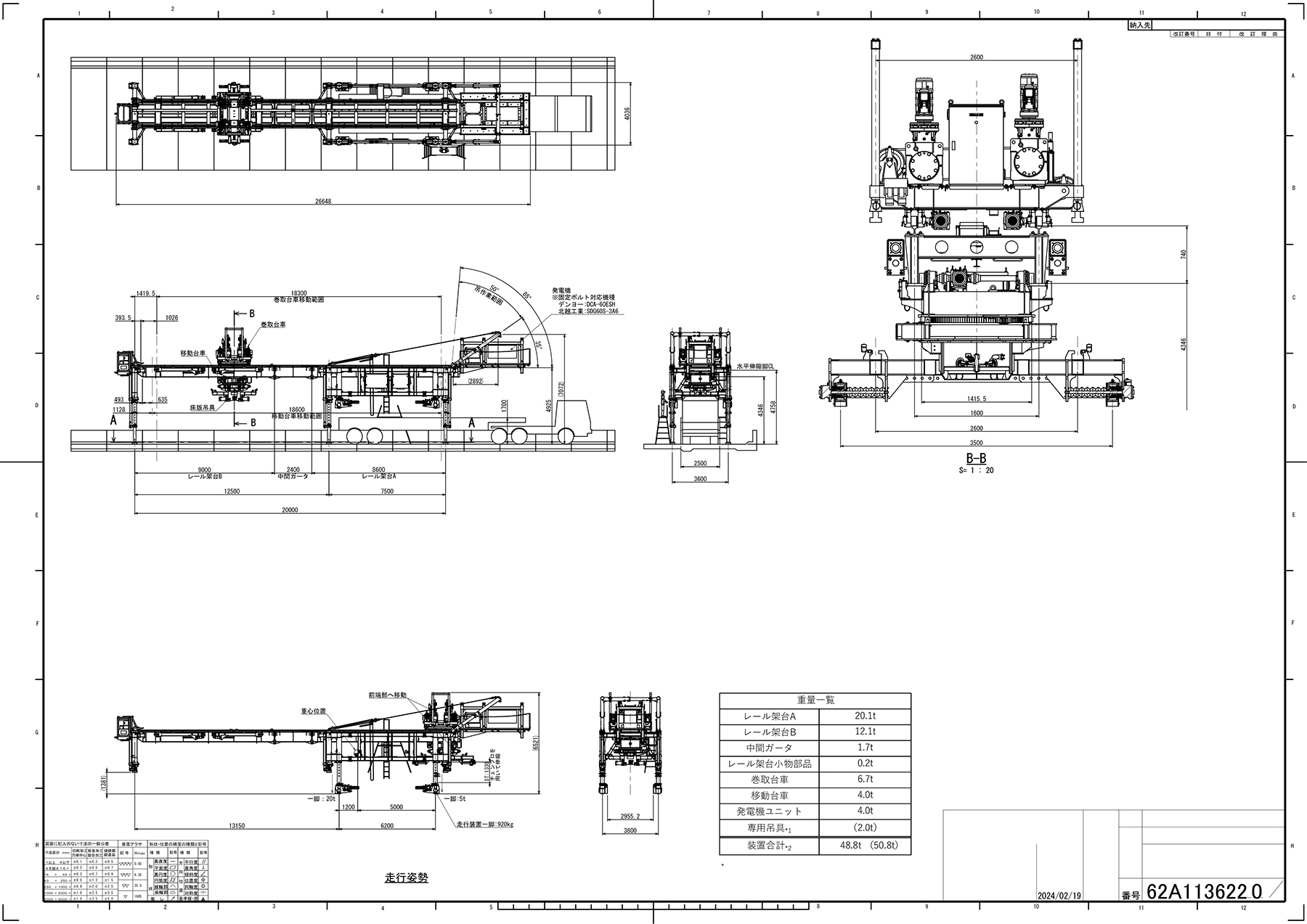

床版取替機外形図

赤枠の部分についているワイヤーで揚げ降ろしする(井手迫瑞樹撮影)

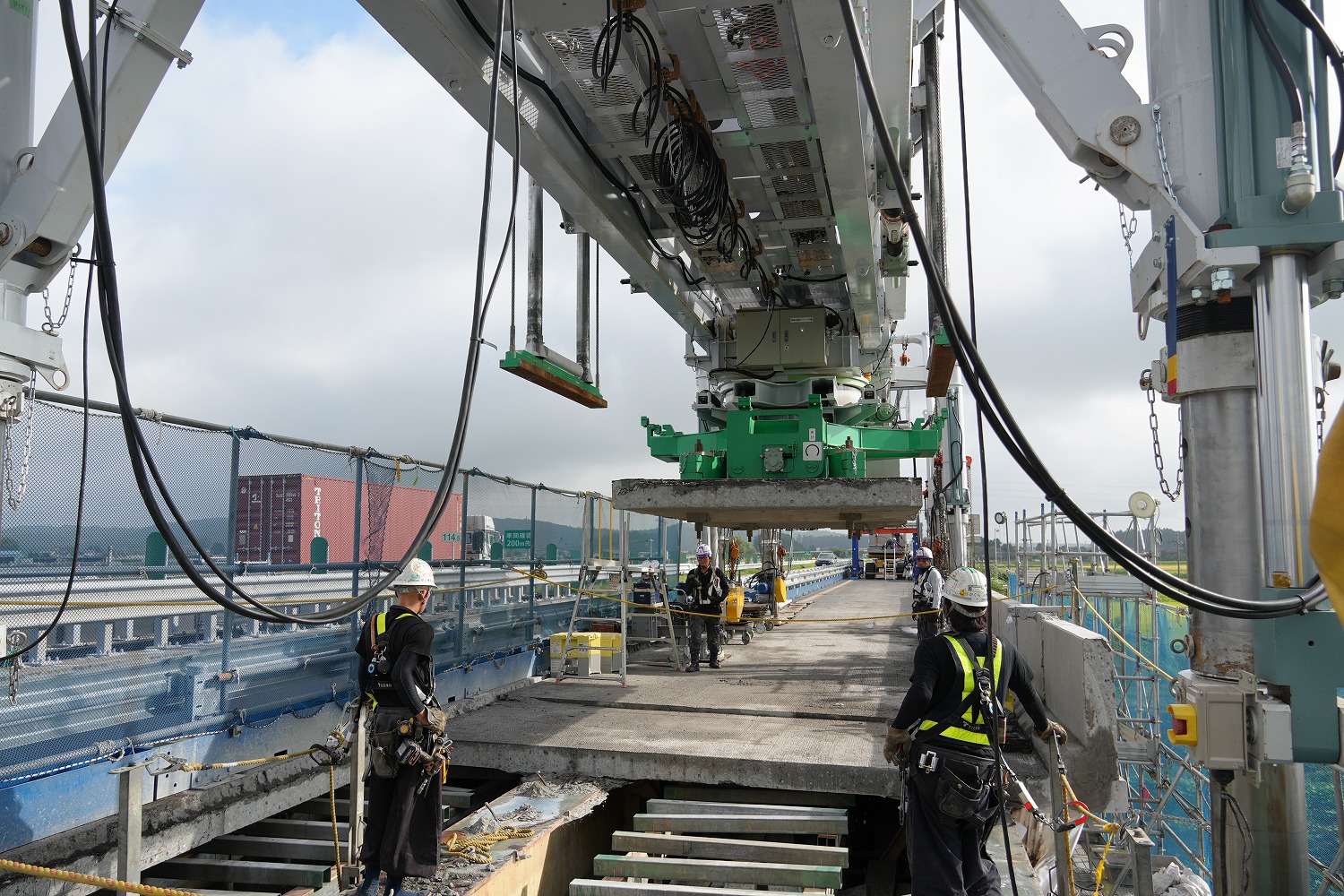

所定の位置まで上げた後は、いったん固定している部分を引き抜いて、トレーラーに載荷する方向に90°回転させ(井手迫瑞樹撮影)

再度固定して降ろし(井手迫瑞樹撮影)

トラックに載荷して搬出していった(井手迫瑞樹撮影)

床版取替機の大きさは前方と後方の脚間で20mとなっている。幅はトレーラーや運搬機が入れるように3.6mの幅を確保している。巻き上げは2200mmまで可能で運搬車両に十分載せられる高さを確保している。

交通面の安全対策の点で難しいのは、A2側から入るトレーラーの進入退出であるP7側は進行方向ため、ヤード内に入った後、そのままバックして、床版取替機にトレーラーを突っ込めるため床版の搬出入にトレーラーと床版取替機で施工した。一方A2側は床版搬入車両の運転席部分が邪魔になるため、進行方向では床版取替機に突っ込むことができず、さりとてヤード幅の問題から向きを変えることもできない。そのため、トレーラ―に加えて、リフターと重量物運搬台車が必要になる。すなわち、撤去した床版は、床版取替機から重量物運搬台車上に降ろし、100mほど離れた場所に設置してあるリフターで床版を引き取り、重量物運搬台車が前に逃げた後に、トレーラーがリフターの直下まで進み、トレーラーの背中に(撤去した床版を)おいて、既設床版を固定し、後ろにバックして、進行方向に搬出する。新設床版の架設はその逆の工程となる。週末の撤去は、このリフターと運搬台車も同様であるから、非常に大変だ。

重量物運搬台車(井手迫瑞樹撮影)

リフター(井手迫瑞樹撮影)

車の誤侵入対策は、規制に入るまでの間に、1車線に絞って車の速度を落とす規制の配置になっている。2車線から1車線の規制範囲は全体で約3kmになっている。回転灯などの警告設備や仮設ガードレールの設置を行っており、「施工対象個所についてはがっちりとガードした」(NEXCO東日本)ということだ。

縦継ぎ目にも『Head-barジョイント』を配置

縦継ぎ目は約20mごとに1か所、PCaPC床版のパネル部中間に打継目が配置

床版製作上の工夫と継手部の特徴

床版製作にあたっては、標準版でほぼ型枠を使いまわせるようにし、変わるのはスタッドの位置とハンチ部の位置のみとすることで、製作時の効率と施工性の向上を図っている。一方で、北市場高架橋との違いは縦継ぎ目にも『Head-barジョイント』を配置している点だ。Head-barは従来から橋脚などにおいて使われているプレート定着型せん断補強鉄筋である。床版継手用に用いるべく、プレートと鉄筋は摩擦圧接により接合した。輪荷重走行試験の結果、破断は母材鉄筋側で生じることが確認されており、継手の耐久性は高い。

Head-barジョイント

Head-barジョイントでPCaPC床版接合部での鉄筋応力を伝達、PC鋼材を配置することなく、半断面床版同士の一体化を行った。継手の幅は横継手部(橋軸直角方向)が130mm、縦継手部(半断面同士の橋軸直角方向)が160mmとなる。

間詰材は、先述した通り高強度繊維補強モルタル『リペアメントFE』(デイシイ製)を用いた。材令28日で設計基準強度92N/mm2の強度を発現するもので、収縮補償のため膨張剤成分がプレミックス材の中に入っており、収縮量がゼロになる設計とした。ひび割れへの抵抗は鋼繊維が担当する。鋼繊維は長さ15mm、φ0.2mmで混入率は2.3vol.%とした。

間詰部は上下が突き出た凹状の形状になっており、Head-barは上下2段配置としている。配置高さはいずれも40mmの被り厚が確保できる箇所とした。Head-barと互いのパネルとの離隔は16mmで、鋼繊維長を15mmとすることで、この離隔も含めて満遍なく繊維を分布させた。Head-barジョイントは、鉄筋の引張り力に対し、リペアメントFEを介して、隣接するプレート間の圧縮で抵抗する構造とした。

狭い間詰幅であり、母材であるPCaPC床版内の横配置の鉄筋や横締めPC鋼材の設置ピッチ内(200~300mm)に吸収されるため、軸直角方向の鉄筋を省略できるというメリットもある。これも構造面だけでなく、施工の省力化という点でも大きく現場に寄与できる。

継手部の付着性向上に関しては吸水防止剤を用いるケースなどもあるが、今回は母材に目粗しをする程度で十分に付着することを確認しているという事である。

縦目地にも配置

使用するリペアメントFEは92N/mm2の高強度でありながらヤング係数は母材であるプレキャストPC床版と同等かわずかに高い程度であるため、母材への引張り負荷がかからない。床版防水施工前の研掃もスムーズに行えるような強度としている。縦横継手のクロス部のみは、ヘッドバーが無い状態となるため、補強鉄筋を配置して対応(左下写真)することで母材への引張負荷がかからないようにした。

縦目地への打設状況

また、縦継手部のリペアメントFEの打設に際しては、輪荷重の振動影響が懸念される。そのため、両床版を下から支保することで、その影響を最小限に抑えて、打設品質を確保している。縦継手部は後から施工する追越車線側に配置し、約20mごとに1か所、PCaPC床版のパネル部中間に打継目が配置されるよう配慮した。

さらに床版架設終了後は半断面ごとに仮設舗装を剥がし、床版防水(GⅡ)を施工、さらに舗装を敷設し、完了させた、ラップ部は防水工と舗装が同じ箇所にならないよう配慮している。

床版防水工の施工状況

舗装工の施工状況

溶融亜鉛めっき鉄筋を採用

施工時に傷ついても防食性能が落ちない

防食鉄筋

北市場高架橋と同様に、PCaPC床版の防食鉄筋には溶融亜鉛めっき鉄筋を採用した。「従来のエポキシ樹脂塗装鉄筋と防食性能はほぼそん色なく、さらに製造できる工場が比較的多いため、運搬に要する費用も少なくて済み、コストを低減できる。さらに金属結合しているため傷がつきにくい、施工時に傷ついても防食性能が落ちないというメリットがあることから採用した」(大成建設)。また、付着強度は普通鉄筋と同等以上という事で、その点も優れている。

溶融亜鉛めっき鉄筋を採用

溶融亜鉛めっき鉄筋を採用

元請は大成建設。主要一次下請は東洋機械(床版切断、コア削孔、ワイヤーソー、WJ)、原組(床版取替工、伸縮装置取替工、場所打ち壁高欄工)福進工業(床版撤去、架設、間詰め、床版取替機組立解体運転)、猪股建設(吊り足場)。

主要製品工場および製品メーカーは、㈱富士ピー・エス関東工場(床版製作)、㈱デイ・シイ(床版間詰材)、ブイ・エス・エル・ジャパン㈱(Head-bar鉄筋製作)、㈱興和工業所・㈱ガルバ興業(溶融亜鉛めっき加工)、㈱北川鉄工所(床版取替機製作)、横河NSエンジニアリング㈱(ジョイント製作)。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら