豊岡市 山陰本線などを跨ぐ跨線橋2橋の補修補強を進める

概要動画Overview Video

豊岡市は同市が所管する中でも、比較的橋長が長く鉄道を跨ぐ跨線橋である正法寺大橋と五荘大橋の補修補強を行っている。正法寺大橋は山陰本線、五荘大橋は山陰本線と京都丹後鉄道宮豊線の跨線橋であり、いずれも路線バスが通る重要橋梁として用いられている橋梁である。記者は正法寺大橋を主に取材したが、交通量は比較的多く、バスやトラックも頻繁に走っている。聞くところによると、路線の西側にある公立病院と、東側にある市庁舎や駅を結ぶ重要道路であるということだ。しかし、線形は両橋梁ともかなりの曲線が入っており、縦横断の勾配も大きい。伸縮装置の劣化や舗装上面の損傷、地覆や高欄の傷みも比較的大きく、舗装はもちろん伸縮装置近傍の桁端部の腐食などが生じていることから、今回は床版や地覆、高欄の断面修復、床版上面の複合床版防水工の設置、舗装の打替えなどを行っている。その現場を取材した。(井手迫瑞樹)

豊岡駅にほど近い跨線橋である(井手迫瑞樹撮影)

バスやトラックも通る重要路線であり、片側通行させながらの施工を行っていた(井手迫瑞樹撮影)

正法寺大橋 床版防水は『HI-SPECシール(KSタイプ)』を使用

正法寺大橋 62°の斜角、曲線半径、勾配も厳しい鋼橋

舗装厚は100mmから最大150mmに達する箇所も

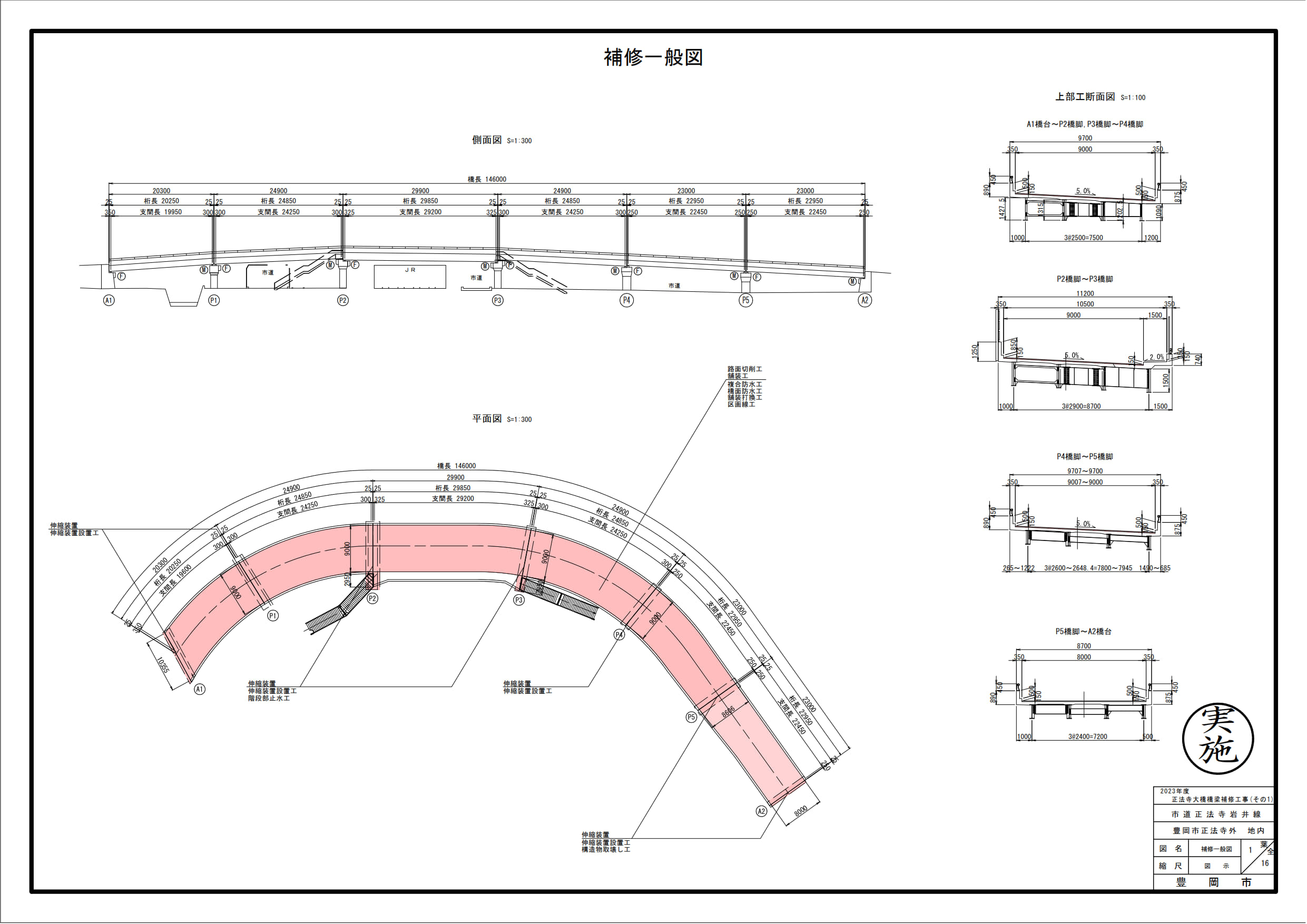

正法寺大橋は、1966年(昭和39年)鋼道路橋示方書に基づいて、1971年に建設された橋長146.0m、幅員8~10.5mの4径間単純鋼I桁+2径間単純鋼H型鋼橋である。径間長は20.3+ 24.9+ 29.9+ 24.9+ 23+ 23mとなっている。主桁本数は4本で、主桁間隔は直線部2.4m、曲線部2.5~2.9m、主桁高は直線部0.912m、曲線部1.09~1.5mとなっている。

正法寺大橋の床版裏面と主桁(井手迫瑞樹撮影)

また下部工は重力式橋台(直接基礎・鋼管杭)、鉄筋コンクリートラーメン橋脚(直接基礎・鋼管杭)、鉄筋コンクリートT式橋脚(鋼管杭)を採用している。斜角も厳しい。A1で62°とかなりの斜橋であり、曲線半径はA1側がR=40m、A2側がR=45mである、縦断勾配は5~最大7.3%に達し、横断勾配は標準部こそ1.5%程度であるが、中央の片勾配部では4.5%に達する。

正法寺大橋補修一般図(豊岡市提供、以下注釈なきは同)

床版厚はいずれも200mm程度である。舗装は標準値100mm厚としているが、現場では最大で150mm厚の箇所もあった。

舗装厚は最大で150mmに達する箇所も、床版上面は不陸が目立つ(井手迫瑞樹撮影)

舗装撤去後の床版上面を見ると、かなりの補修痕が見受けられており、当初施工時も含め結構な不陸が散見される。さらにひび割れも少なからずあり、鋼製排水桝の腐食状況をみると、凍結防止剤の影響も無視できない状況にあることがわかる。

鋼製排水桝の腐食状況

また、「過去に路面切削・塗膜系防水を実施した橋梁を追跡調査すると多くの橋梁で漏水してことが判明した。路面切削後の床版の不陸、特に凸部での防水膜厚が薄くなり、防水層の弱点になっていると推察した」(豊岡市)。

床版防水は『HI-SPECシール(KSタイプ)』を使用

防水および舗装面積は約1,250m2

そのため、正法寺大橋の補修においては、高い防水性に加えて、ひび割れ幅0.05~1mmの幅に浸透・充填する補修効果と不陸修正効果を期待できる、アイゾールテクニカの高浸透型床版防水工法『HI-SPECシール(KSタイプ)』を使用した。同工法は、1層目に水性エポキシ樹脂と脂肪族ポリアミンからなるHI-SPECシールL(KSタイプ)を塗布し、養生後に早強ポルトランドセメントと結晶性シリカ(フライアッシュ)などを主材とするHI-SPECシールPと1層目で使用したHI-SPECシールL (KSタイプ)による混合液体を2層目として塗布する。乾燥後、アスファルト系塗膜防水工を実施する。

HI-SPECシール(KSタイプ)1層目の施工状況(井手迫瑞樹撮影)

同工法は、防水性を向上させるだけでなく、床版上面の下地補修が可能となっている。HI-SPECシール(KSタイプ)は、コンクリートのひび割れに浸透充填することが可能であり、1層目のHI-SPECシールL(KSタイプ)がマイクロクラック、2層目のHI-SPECシールL(KSタイプ)+HI-SPECシールPが比較的大きなクラックに対応することにより、0.05~1mmまでのひび割れを補修できる。それにより、コンクリートの曲げ強度と表面強度を向上させることができる。また、2層目塗布より舗装切削により生じた凹凸面の不陸修正と、床版上面で鉄筋が露出している箇所に対しての保護補修も可能である。

2層目の施工状況(井手迫瑞樹撮影)

施工はまず、舗装切削後に床版面を清掃したのち、一層目を塗布し、次いでわずかな養生時間の後に2層目を施工し、乾燥養生後にアスファルト系塗膜防水工を施工する。施工に際しては少しでも時間を短縮するため、1層目では画像のような手押し車に散布機と防水材を載せて効率的に帯状に防水材をまくことができる機器を用いている。その後ローラーで、防水材を万遍なく広げ、塗り斑をなくすとともに、地覆立ち上がり部付近についても塗り残しのないように丁寧に施工していた。

その後の舗装は、基層=密粒度As(13)t=70mm、表層=密粒度As(13)t=30mmを打ち直している。伸縮装置は事前撤去しており、舗装で(伸縮装置部を)埋めた形で仮復旧し、伸縮装置設置はその舗装を再度撤去して、設置するという工程にすることで、路面の平坦性を確保している。

正法寺大橋では、A1~P6までの約1,250㎡について床版防水や舗装打ち替えを行うとともに、すべてのジョイントについて伸縮装置(既設:突き合せ型、新設:荷重支持型 メタルガージョイント)の取替工事を行っている。既設伸縮装置の取壊工においては、施工時に下にガラ等が落下しないよう橋座面に落下物防止囲いを設置した。

ジョイントも取替える(井手迫瑞樹撮影)

施工に要した日数は、路面切削2日、橋面防水2日、 舗装打換3日、伸縮継手8日、区画線1日の合計16日。とりわけ防水工が、一番手間がかかることから、24時間昼夜連続の片側通行規制を行っている。

同橋の補修設計はパシフィックコンサルタンツ。元請は袖長建設。伸縮装置取替工の1次下請は中外道路、2次下請はハンマーナカヤマ、矢武工業。舗装工の1次下請は金下工務店、2次下請はトータルエンジニアリング、阪神道路開発、近畿ニチレキ工業。3次下請けはネオ・ルーフィング。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら