NEXCO大規模更新シリーズ④ 東名清見寺橋上下線および薩埵高架橋上下線の大規模更新

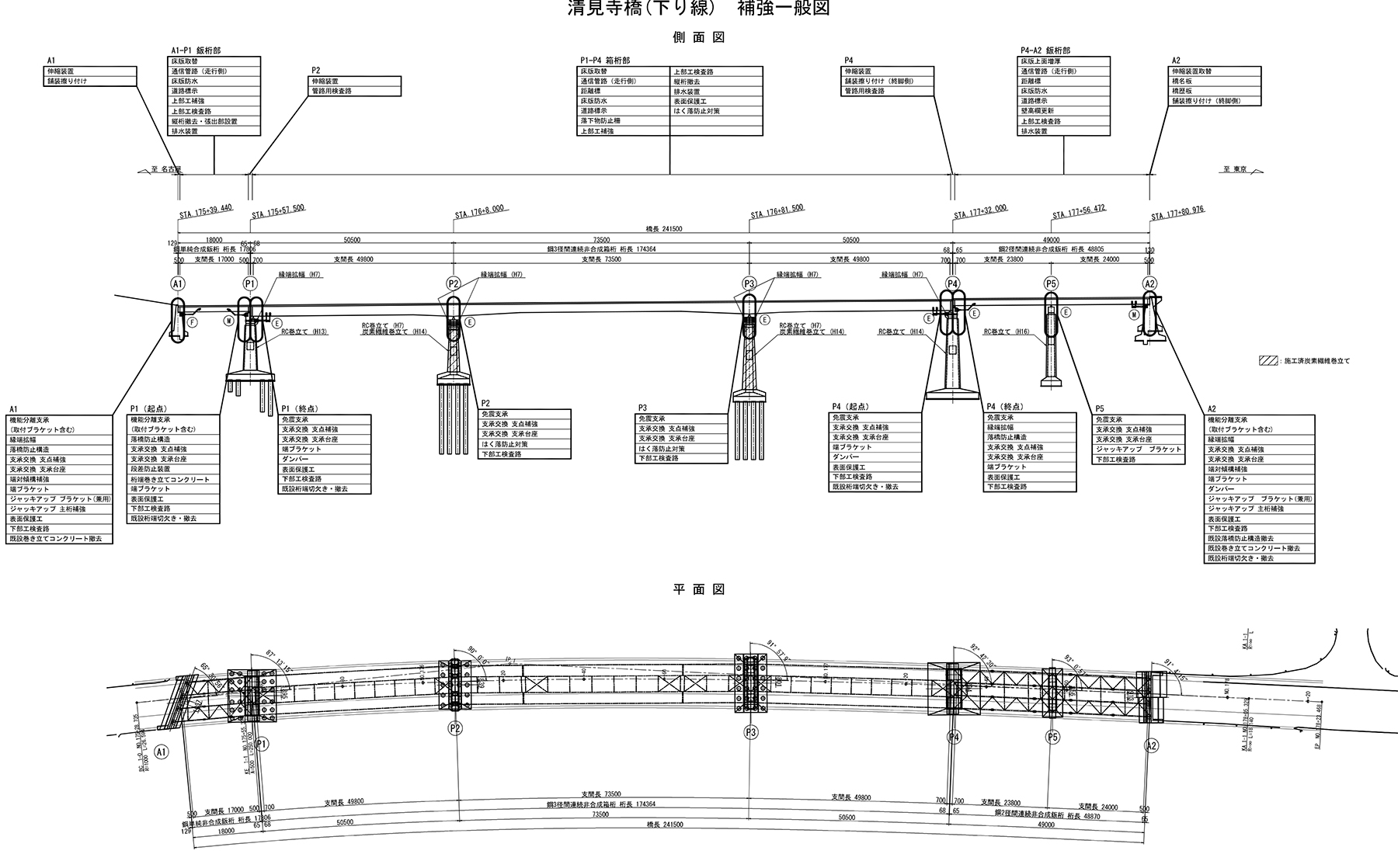

NEXCO中日本東京支社は、現在、東名清見寺(せいけんじ)橋上下線および薩埵(さった)高架橋上下線の大規模更新工事を行っている。清見寺橋のA1~P4では上下線合わせて4,500㎡の床版取替を行う。さらにP4~A2(端部の単径間4主鈑桁)と薩埵高架橋では床版増厚を行っている。清見寺橋は合成桁と非合成桁とが混在している橋梁で、さらには直下に新幹線が走る非常に厳しい現場である。さらに薩埵高架橋は国道1号と東海道本線を跨ぐ箇所にかかり、鈑桁と箱桁を用いた単純合成桁構造になっている。合成桁部は床版増厚、床版取替部とも事前に鋼板などによる桁補強が必要となる現場である。合成桁部については、現在も詳細設計を進めている状況であり、今回は清見寺橋の非合成桁部の床版取替を行っている状況を取材した。これも構造的には、それほど複雑ではないが、1日交通量約3.5万台、内、大型車交通量7825台(上り線のみ、2012~2018年実績を平均)という交通を日中は止められないことから、床版取替は夜間の12時間全面通行止めの規制時間内(18時から翌朝6時)で施工する必要があり、日々の交通開放のために仮設鋼床版を用いるなど工夫を凝らしている。その現場をお届けする。(井手迫瑞樹)

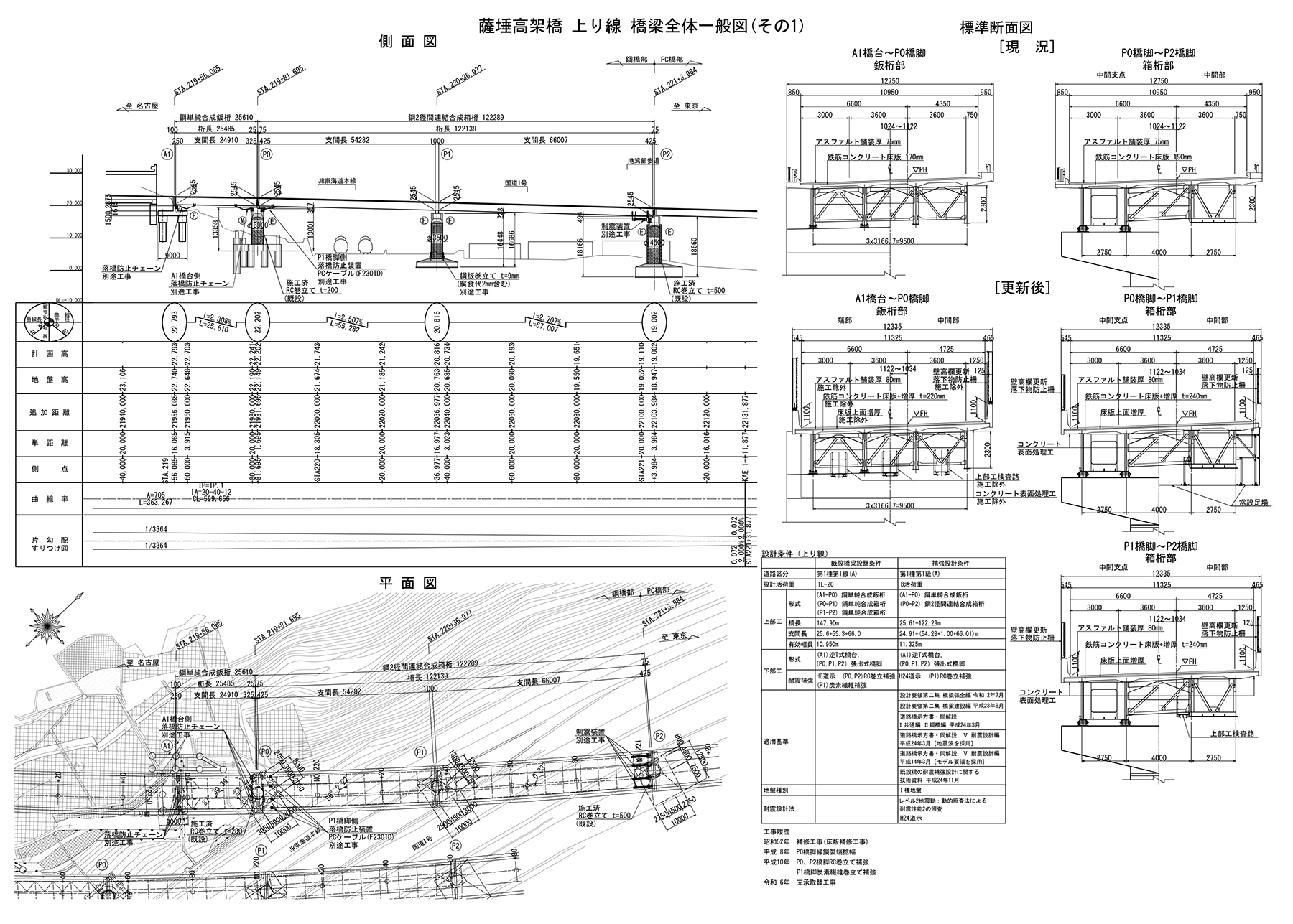

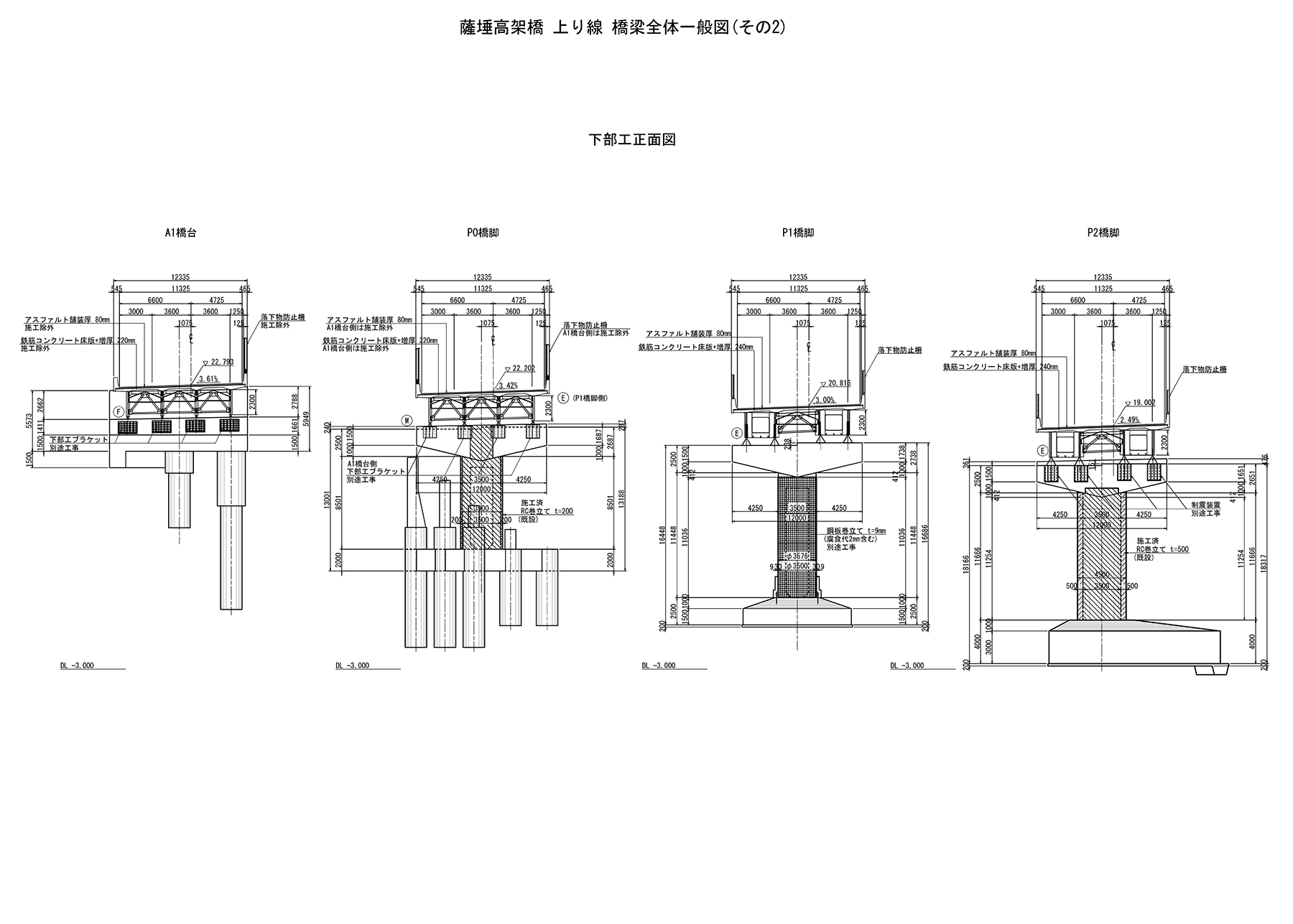

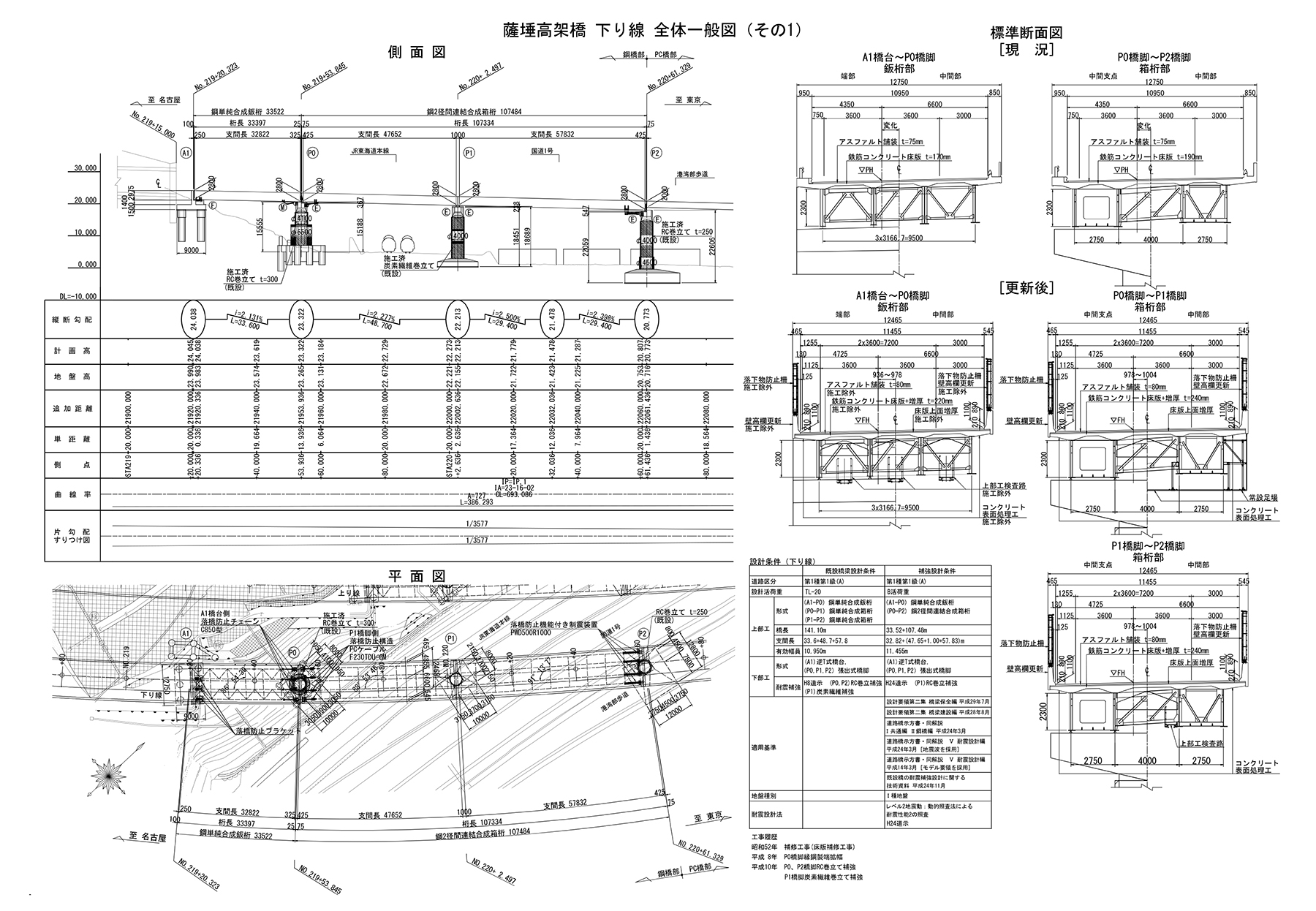

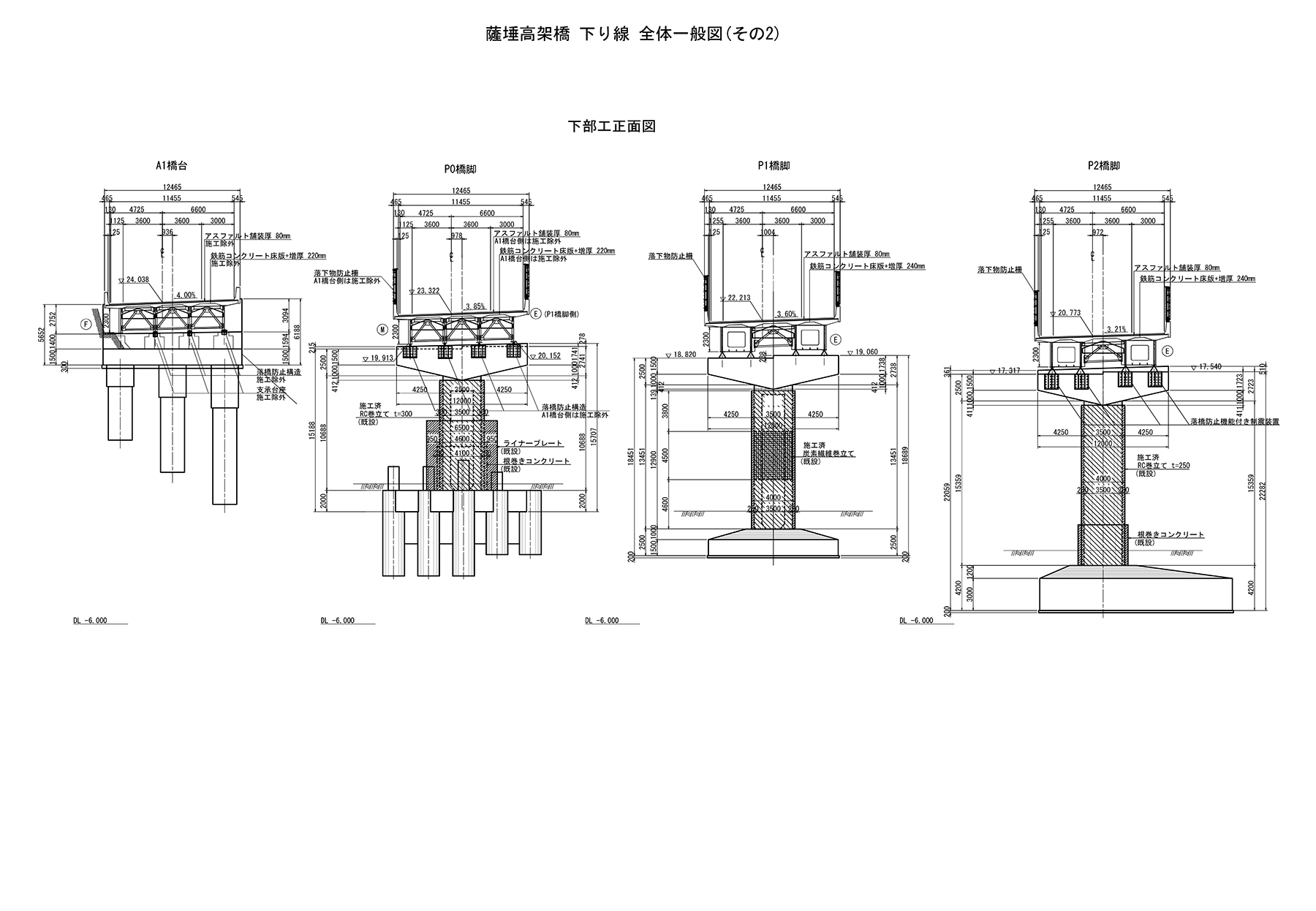

薩埵高架橋上下線一般図(NEXCO中日本提供、以下注釈なきは同)

清見寺橋全景

薩埵高架橋は国道1号と東海道本線を跨ぐ箇所にかかる

床版厚は鈑桁部が170mm、箱桁部は180mmと薄い

床版厚は鈑桁部が170mm、箱桁部は180mmと薄い

P2~P3間にかつてゲルバー構造が存在

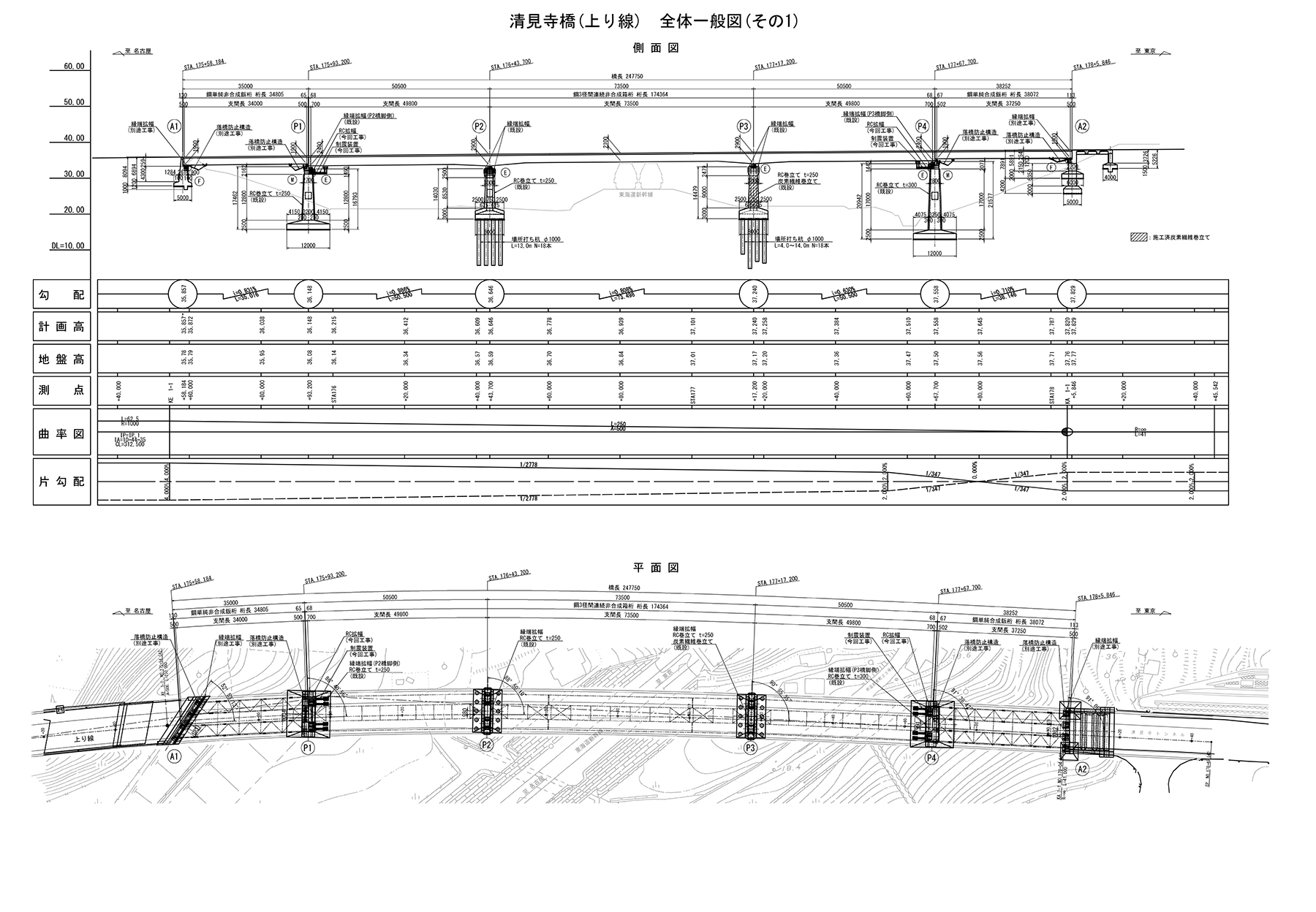

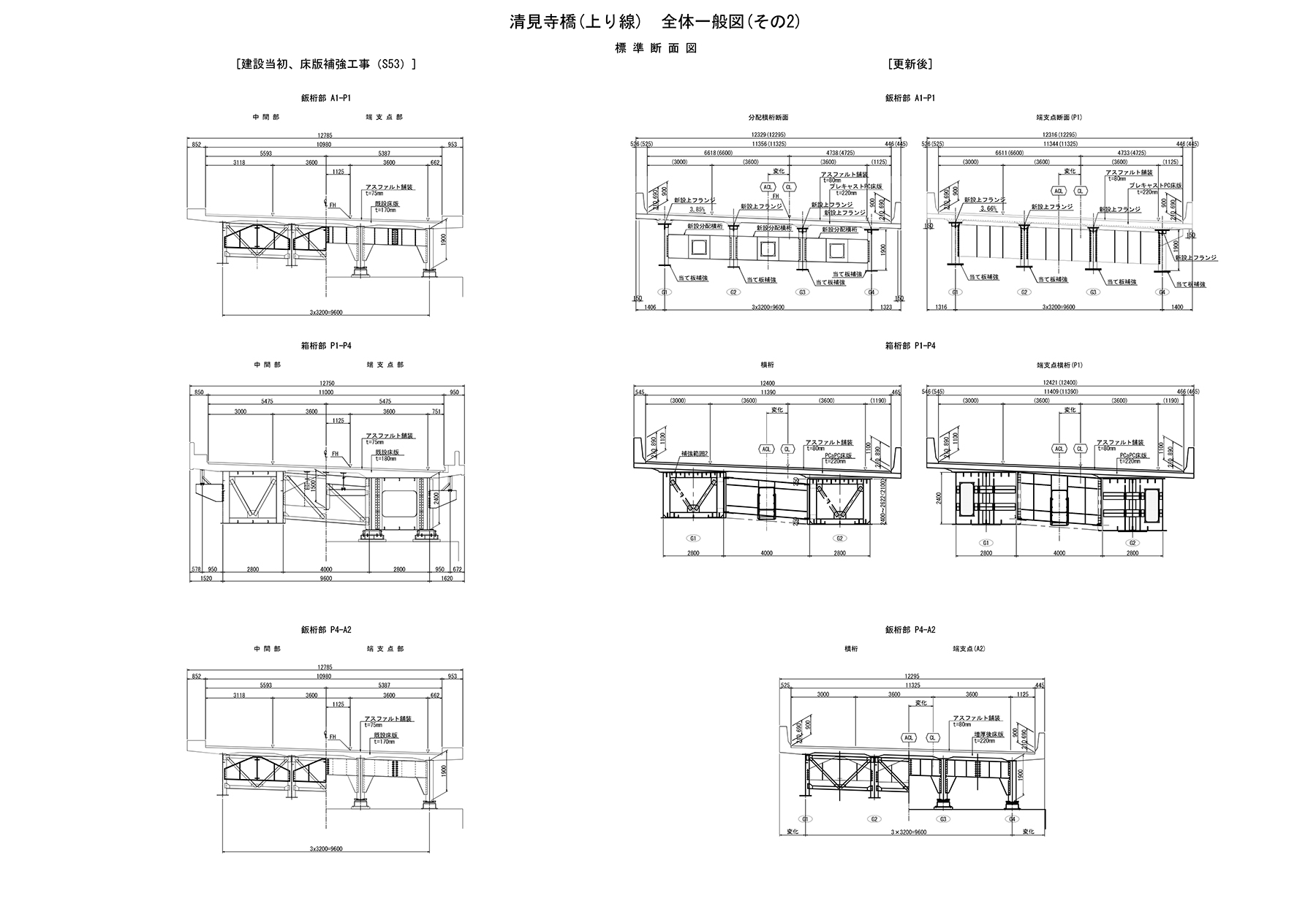

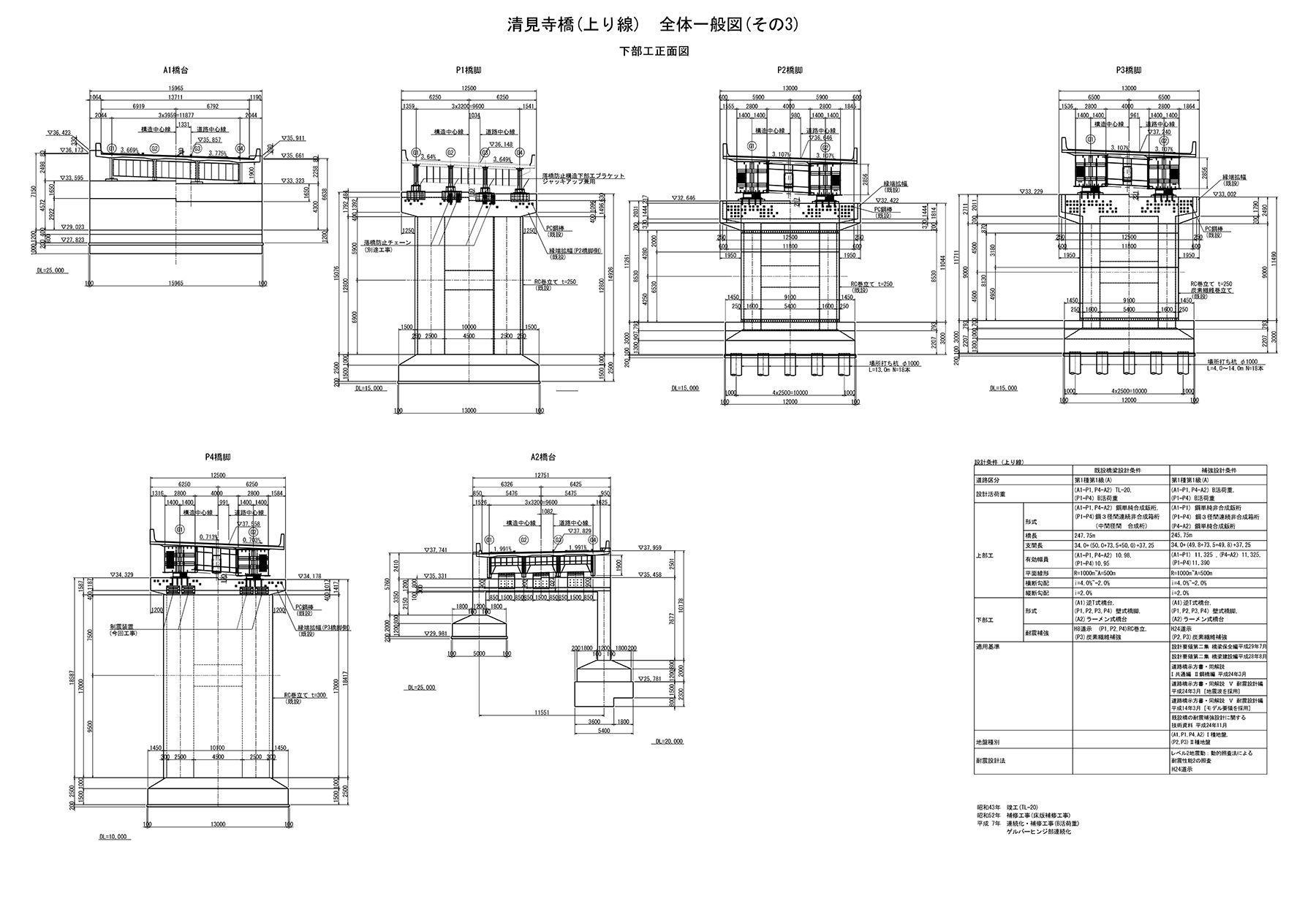

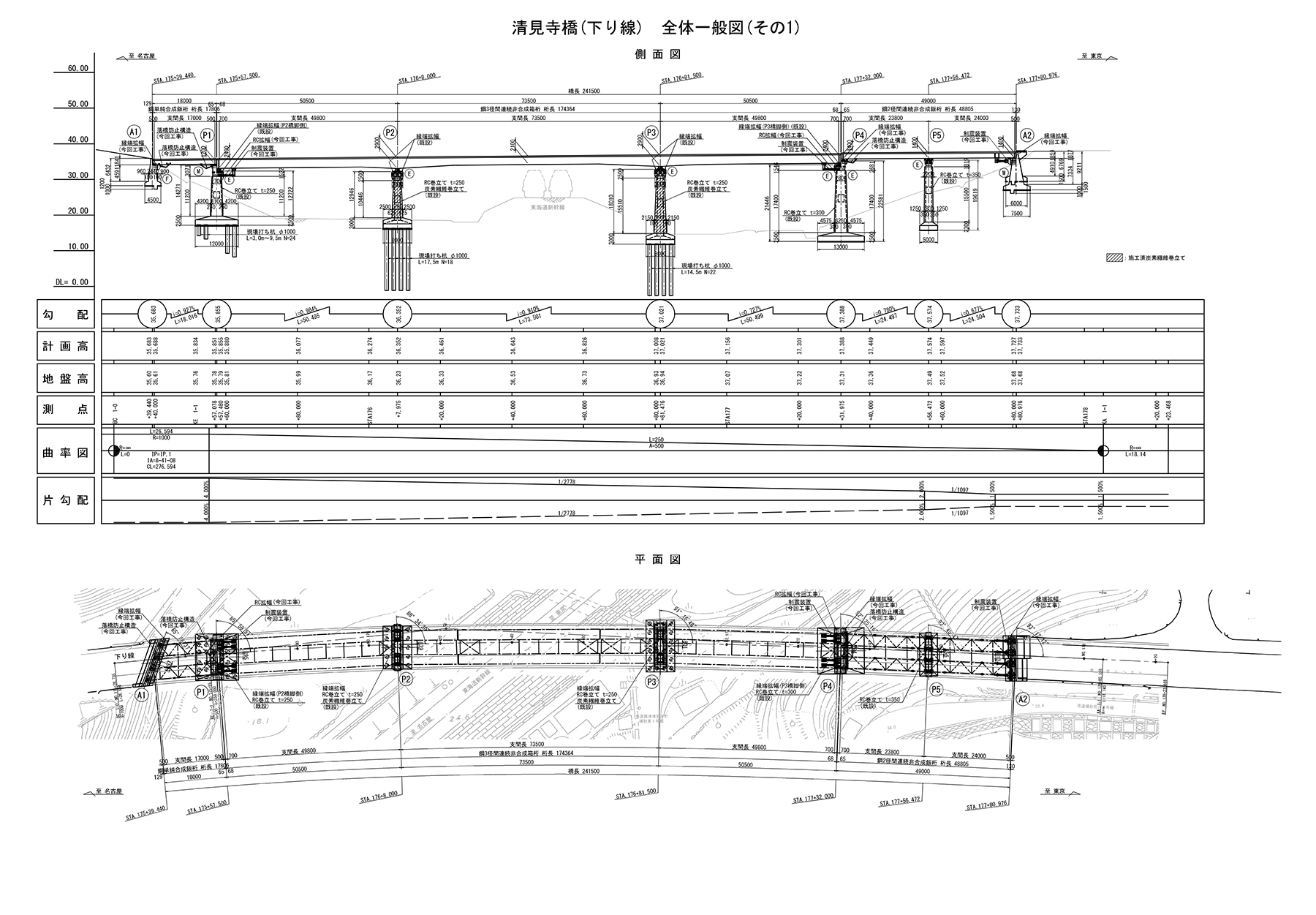

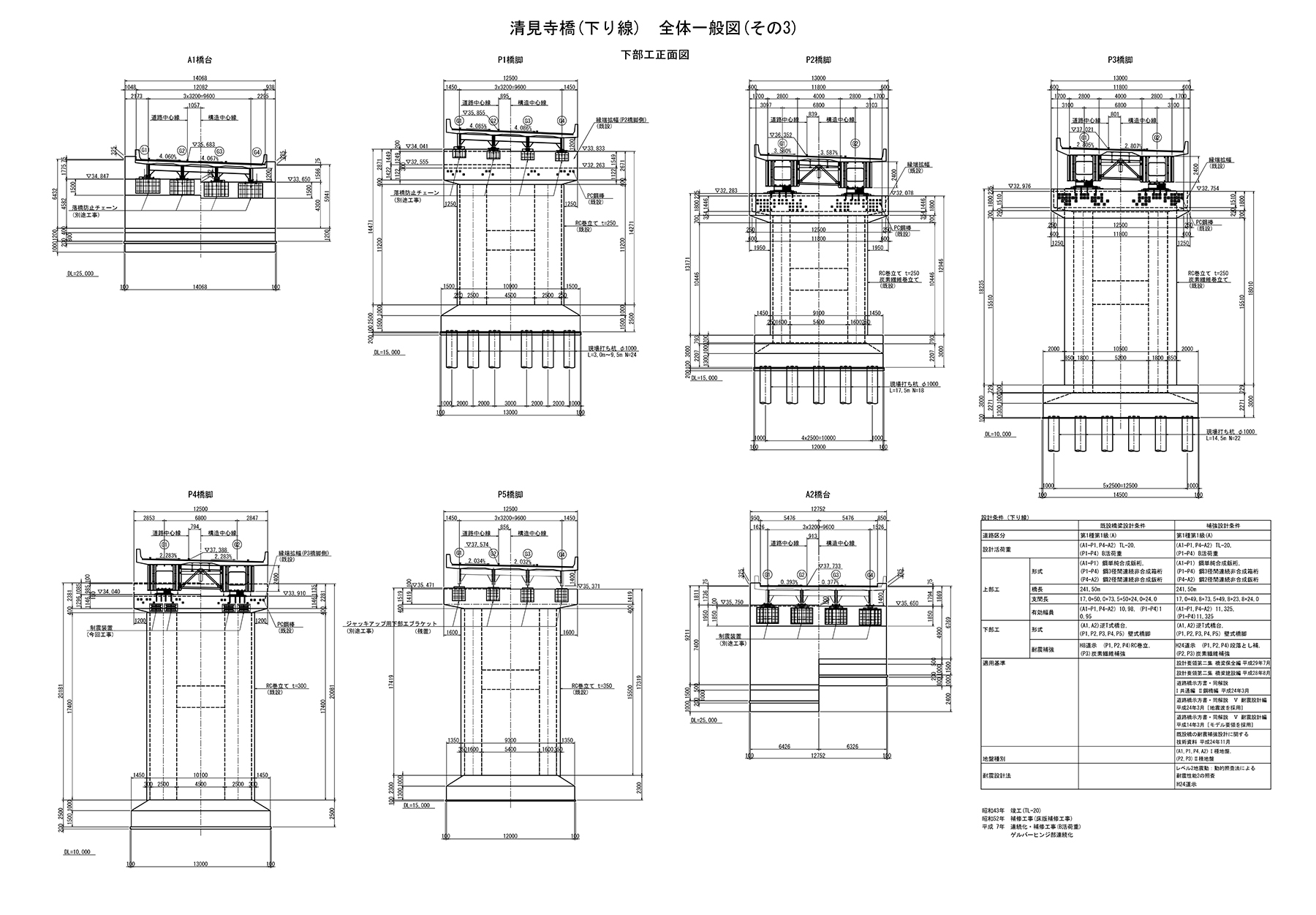

清見寺橋は1968年に昭和39年(1964年)鋼道路橋設計・製作示方書(TL-20対応)に基づいて建設された。上り線が橋長247.75m、下り線が同241.5mの単純4主鈑桁+3径間連続鋼2主箱桁+単純4主鈑桁橋という構造である。単純桁部は、A1~P1部はいずれも合成桁で、P4~A2部は上り線が合成桁、下り線が非合成桁という構造である。箱桁部は非合成桁の部分が大半を占めるが、合成桁も部分的に存在している。また、P2~P3間にかつてゲルバー構造が存在しており、1996年に剛結することで連続化している。床版厚は鈑桁部が170mm、箱桁部は180mmと現行基準から考えると非常に薄い構造である。主桁間隔も鈑桁部で3,200mm、箱桁部で4,000mmと広いが、いずれの径間もその後、縦桁を増設しており、実際の床版支持桁の間隔は最大で1,600mmと狭くなっている。

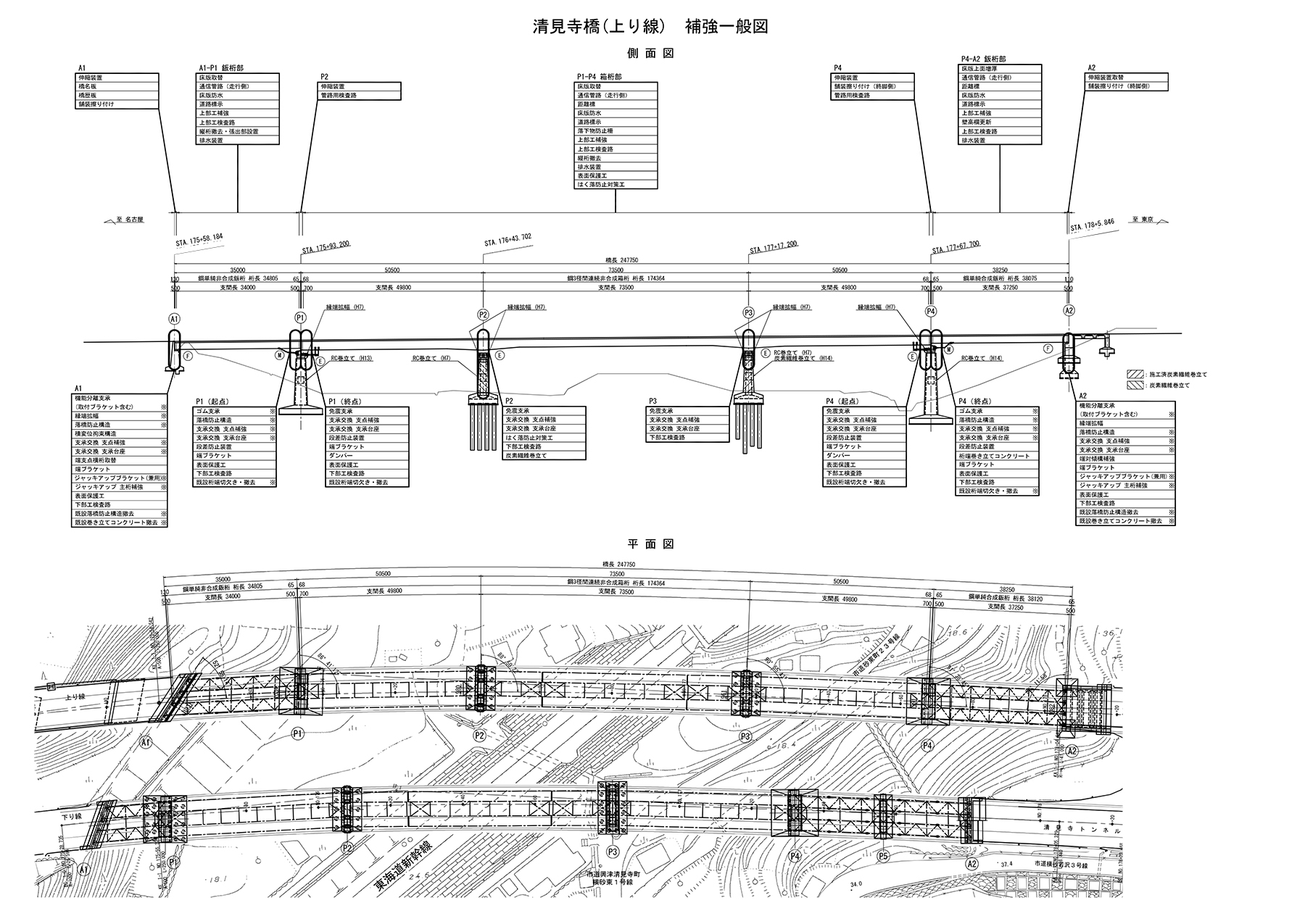

清見寺橋上り線一般図

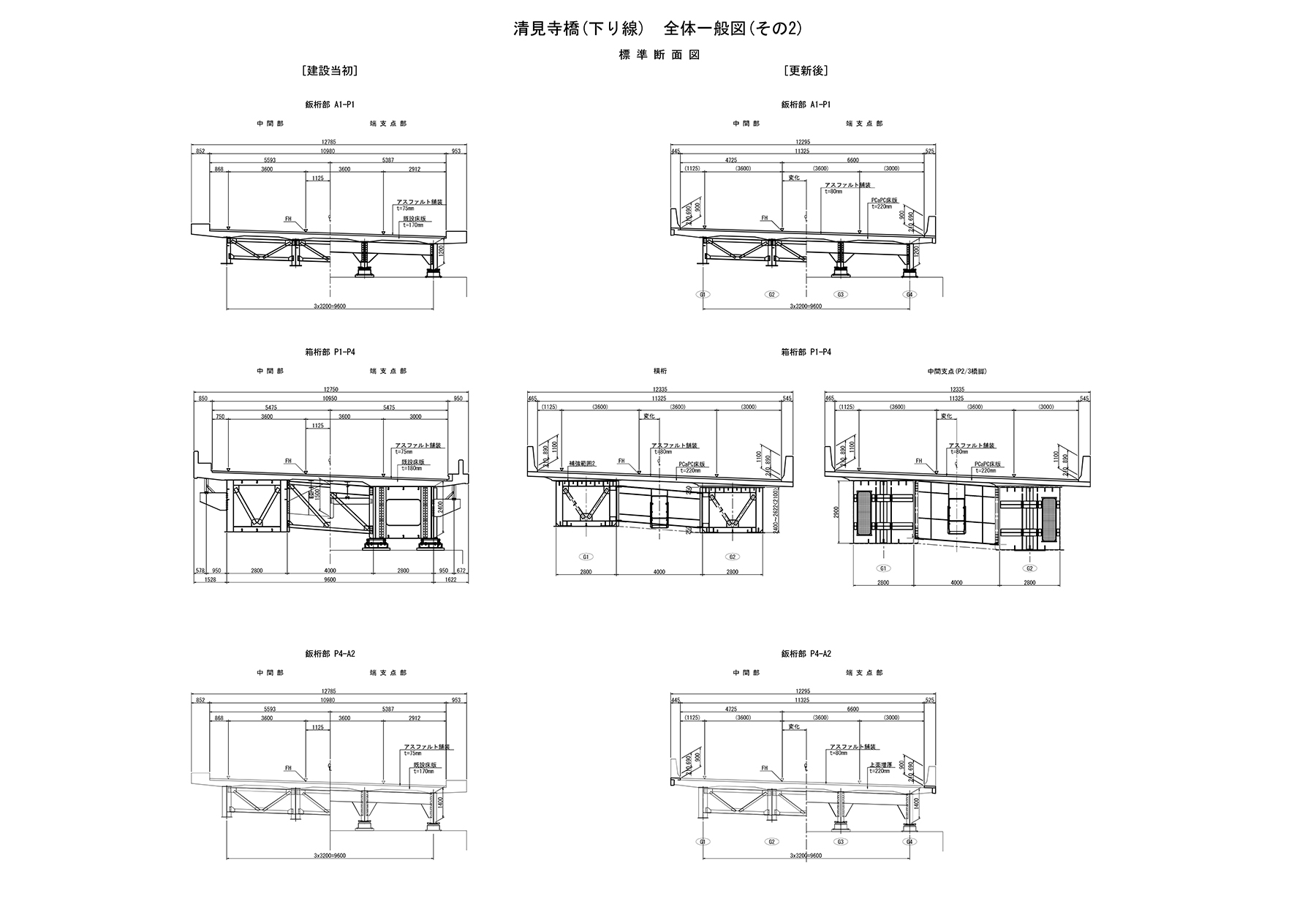

同下り線一般図

縦横断勾配の縦断は2%で、横断が2~最大でも4%程度。曲線半径は1,000m~Ω、斜角は基本的に直橋でA1のみ60°と斜角があり、同部分は現場打ちが発生する線形となっている。

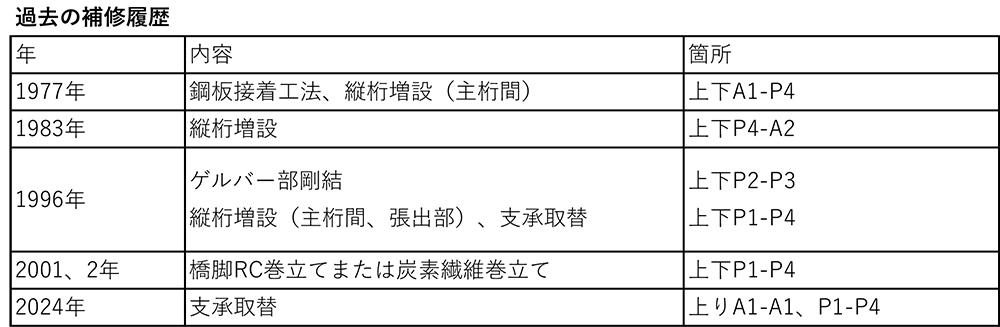

増桁以外の補修補強履歴は下表(NEXCO中日本提供資料より抜粋)の通り。

細かく補修補強を行ってきたが、それでもなお防水工については一部の径間で供用以来未設置の箇所があった。損傷状況は経年劣化による床版下面のエフロレッセンスの滲出、コンクリート剥離による鉄筋露出などが生じている状況にある。凍結防止剤は年間0.25t/km程度の散布を記録しており、塩化物イオン含有量は表面(0~20mm)で0.5~0.6kg/m3、被り付近(表面から20~40mm)は0.4~0.5kg/m3と比較的低い塩分量となっている。しかし、建設後早期に疲労が原因と思われるひび割れの発生に対する床版下面の鋼板接着補強がなされたことや、鋼板接着のない張出床版部におけるエフロレッセンスの滲出、鉄筋露出などの状況を総合的に判断して床版取替を行うこととした。なお、エフロレッセンスの滲出が生じていない箇所については、床版増厚を選択している。

床版の損傷状況

桁も塗膜の劣化が進んでいた

既設舗装状況

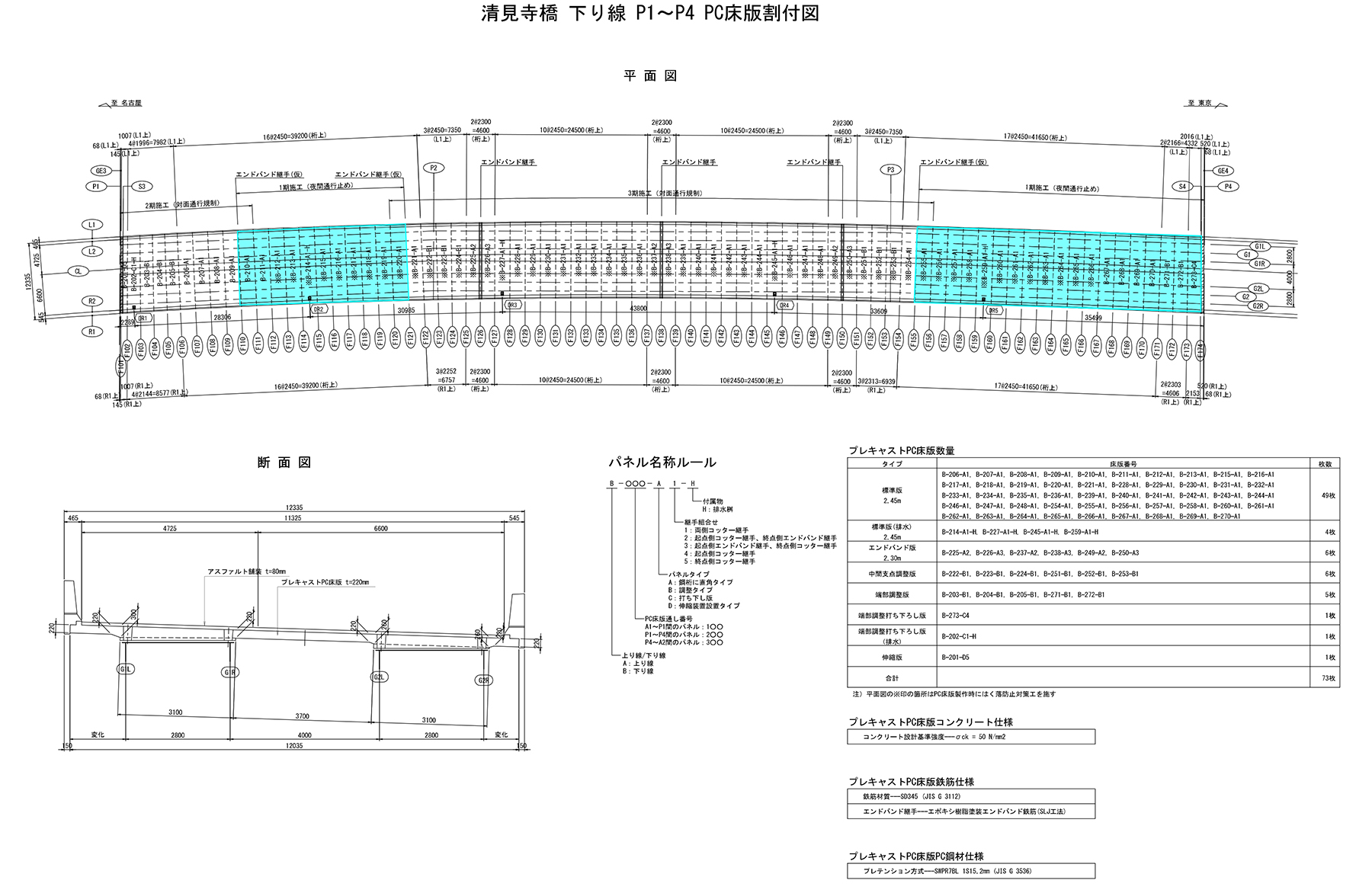

床版の取替範囲は、清見寺橋上下線のA1~P4間4,500㎡、約170パネル

比較的交通量が少ない夜間(18時~翌朝6時)全面通行止め

床版の取替範囲は、清見寺橋上下線のA1~P4間4,500㎡であり、全部で約170パネルに及ぶ。昨年1月上旬~2月上旬の施工で、上り線の非合成桁部30パネル分は取替えており、今回は下り線の非合成桁部30パネル分の床版取替を行った。静岡の比較的温暖な現場とはいえ、夜間は氷点下になることもあり、寒中での施工のため、作業員はその寒さにも耐えながらの施工となっていた。

清見寺橋上下線補強一般図

今期の床版更新割付図

清見寺橋の前後はトンネルが連続し、他所で見られる対面通行規制に必要な、上下線を行き来する渡り線の構築が近傍の連絡等施設(清水JCT)を跨がずに整備することが困難だった。そのため、比較的交通量が少ない夜間(18時~翌朝6時)全面通行止めを行い、床版の撤去・架設を実施している。夜間での作業は既設床版の撤去とプレキャストPC床版設置を別班で行い、1班当たり2枚/2日、2班体制で行い、床版撤去した箇所は、仮設鋼床版(全断面)を設置して、翌朝6時に開放している。昼間は1車線供用の通行条件において、既設壁高欄の撤去、コア削孔(車線規制のみ)などの準備工を実施している。

規制状況

仮舗装の撤去状況 / コア削孔 / 既設壁高欄の切断

中央から端部に進む形で2班に分かれて撤去・設置

1日目は既設床版撤去、仮設鋼床版を設置

1サイクル2日の詳細な内容は、初日に通行止め規制を行った後、床版をカッターで切断し、油圧ジャッキを用いて剥離し、クレーンで床版を撤去する。その際、既設床版は6,000mm×2,450mmと半断面サイズで切断していく。半断面といっても12~14tという重さである。その後、主桁上フランジの素地調整を行い、清掃したうえで、仮設鋼床版を設置し、仮設鋼床版と既設床版の取り合い部に擦り付け舗装を行い、通行止めを解除する。

既設床版の撤去状況(中央写真のみ井手迫瑞樹撮影)

主桁上フランジの素地調整

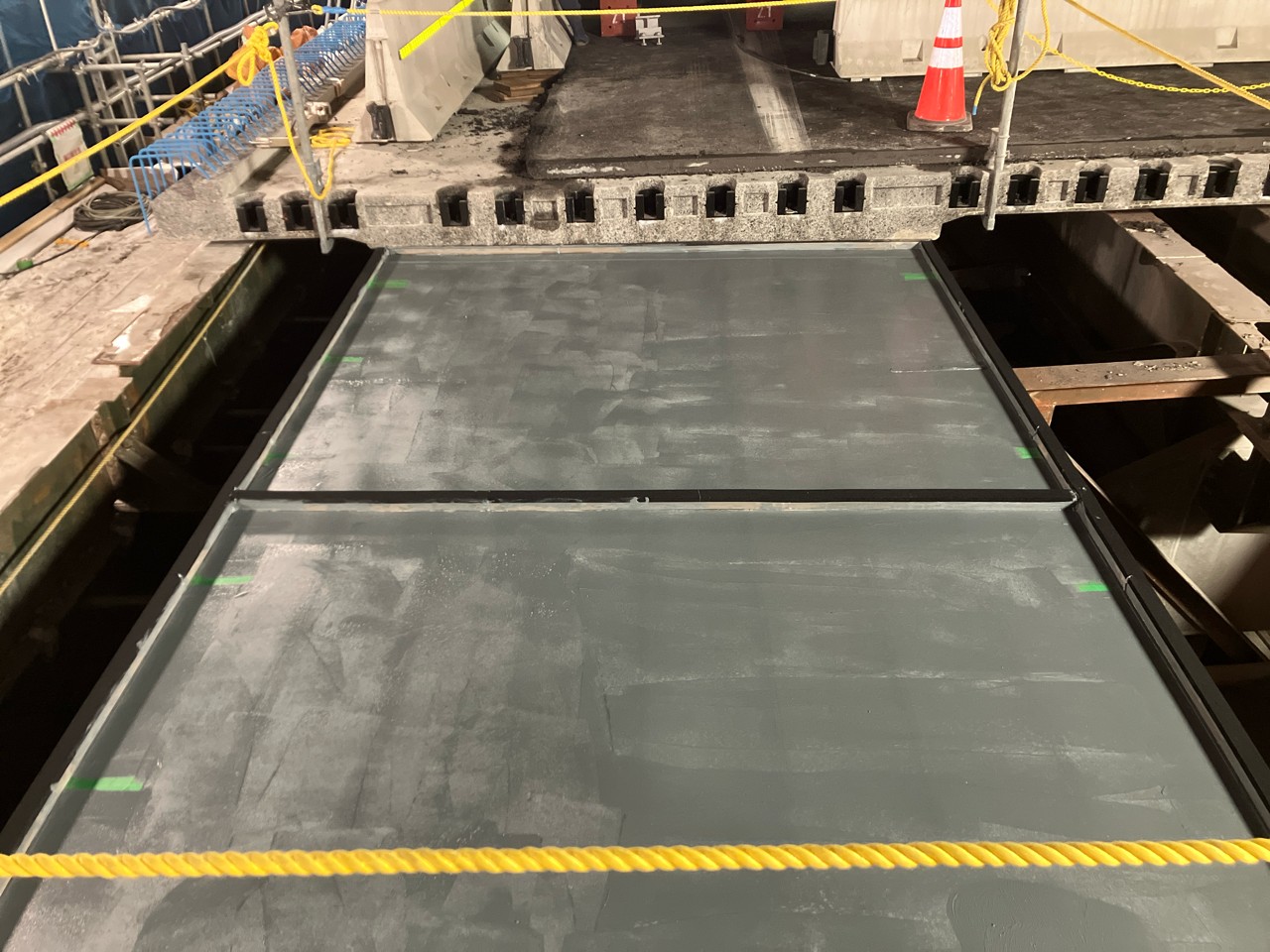

翌日、通行止め規制を行った後に仮設鋼床版を撤去し、主桁上フランジに有機ジンクリッチペイントでの塗装を行い、シールスポンジを設置する。その後プレキャストPC床版パネル(12,000mm×2,430mm、21.6t)を架設し、スタッドを溶植し、無収縮モルタル(24N/3h)を打設したうえで、仮舗装を舗設し、通行止めを解除する、という事を繰り返した。

仮設鋼床版の架設

防錆処理

シールスポンジ材の設置

床版の撤去・架設には両側に100tおよび160tオールテレーンクレーンを設置して運用し、中央から端部に進む形で2班に分かれて撤去(既設鋼床版の撤去・仮設鋼床版の設置)・設置(仮設鋼床版の撤去と新設プレキャスト床版の設置)を行っていた。

床版の架設状況(井手迫瑞樹撮影)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら