能登復興事務所 地震、そして豪雨災害を乗り越えた中屋トンネル工区の復旧

LIBRA、FFP、パワーモンスターなど、特殊技術を採用

5橋の仮橋でLIBRAを採用

5-40橋は最長の216m

さて、仮橋・仮設道路である。

仮橋は全部で7橋が架設された(1号橋を除く5橋はいずれもLIBRA)。門前側に1橋、輪島側に6橋である。施工中であった2橋と門前側の5-40橋に隣接する仮設道路(盛土工)は豪雨の影響を蒙った。

まず門前側から見ていこう。門前側に架かる5-40橋と隣接する仮設道路は仮設橋梁部が216m、仮設道路部が160mとなっている。橋梁・道路とも一番長いのがこの構造物である。盛土の総量は6,000㎥に及ぶ。

5-40仮橋の施工⓵ 杭の打設 / フレームの架設

5-40仮橋の施工② 覆工板を載せた状況 / FFPの舗設

5-40仮橋の施工② 施工がほぼ完了した状況(井手迫瑞樹撮影) / 上空から見た5-40仮橋

5-40の仮橋、仮設道路でつなぐ区間の既存道路は、24年元日の地震時に地すべりにより道路が崩壊し通行不能となった。その後、仮設道路で通行できるようになっていたが、これが9月下旬の豪雨で寸断された。仮設道路は24年12月までに寸断された箇所の補修を終えた。

仮橋は216mと非常に長い。8mのスパン割で、100tクローラークレーンで施工した。

仮橋を支える杭は、一番深いところで47m(覆工板からの高さ、GLからでも-40m)必要であった。復興は時間との勝負であり、そのためボーリング調査は最小限で施工を始めた。その結果、「想定よりも基礎が倍程度深く、時間がかかった」(安藤・間)が、突貫工事を行った結果、2025年1月から再開し、4月末までの4カ月強で完了した。

2号橋 豪雨で仮設備と150tCCを土砂崩壊に巻き込まれて失う

5000㎥に達する崩積土を掘り返して除去し、仮設道路を再設置した後に仮橋工事を再スタート

次いで輪島側の明かり部である。トンネルから遠い2号橋から紹介する。

2号橋の橋長は82mで、スパン長は12.5m、杭径はφ600である。杭高はGL-10~20mで、本来それほど苦労する仮橋ではなかった。しかし、豪雨の影響を非常に受けた橋で、豪雨時は1~2スパンの仮橋の施工に着手していた。豪雨は仮橋への影響こそなかったものの、傍らの仮設備と150tCCが豪雨による土砂崩壊に巻き込まれて失ってしまった。

150tCCは土砂災害に巻き込まれてしまった

仮設道路は2号橋の脇に設置されていたが、ここも豪雨による崩積土で完全に埋まった状態になった。そのため、5000㎥に達する崩積土を掘り返して除去し、仮設道路を再設置した後に、改めて仮橋の架設を2025年1月から再スタートさせた。なお他3橋もスパン長は12.5m、杭径はφ600、杭高さはGL-10~20mとおおむね一致している。

2号仮橋の施工⓵ 杭の打設 / フレームの架設

2号仮橋の施工② 覆工板を載せた状況 / FFPの舗設

2号仮橋の施工③ 施工完了状況(左写真は井手迫瑞樹撮影)

2号橋で、手間がかかったのは、道路に並行して流れている河川に転落した150tCCの回収である。谷間の深いところまで落下したため、200tCCを用いても、仮設が完了した2号橋からは遠すぎて、重すぎ、吊り上げることができない。そのため、谷方向にさらに20mほど150tCCの回収だけに用いるため仮桟橋を構築(これもLIBRA工法を用いた)し、接近したうえで、谷間にはバックホウなどを用いて落ちたクレーンの周りの崩積土を除去し、水洗いしながら部品を取り外し、200tCCで吊り上げていった。さらにある程度、部品を除去した後は150tCCを一括で吊り、無事回収することができた。

「つくるはずのない橋」3.5橋

崩積土で仮設道路が覆われて通行不能に

3号橋は地震の影響で現道が一部崩落したため、崩落個所を繋ぐべく、橋長65mの仮橋を架設した。ここは豪雨の影響はなく、「施工も苦労せず架けることができた」(安藤・間)。

3号仮橋の施工⓵ 杭の打設 / フレームの架設

3号仮橋の施工② 覆工板を載せた状況 / FFPの舗設

3号仮橋の施工③ 施工完了状況

次いで3.5号橋(橋長40m)である。ここは名称が示す通り、3号橋と4号橋の間に架かる仮橋である。

同橋はそもそも、「つくるはずのない橋」であった。地震による被災が軽微な区間であり、大型土嚢などを使った腹付盛土を用い、2車線を確保する計画であったが、大半が豪雨による崩積土で覆われて、通れなくなってしまったのだ。予定では4号橋が終わった後に、道路拡幅を行うつもりで4号橋の仮設備を置いていたが、それもほとんどが流されてしまった。こうした大規模な土砂崩壊が生じたため、3.5号橋は崩積土を躱す形で川側に線形を振って作った。橋を架けること自体は苦労しなかったが、崩れた箇所には昔の水路が横断しているところがあり、それを躱すように杭を配置する必要があった。古い水路のため、図面はなく、位置を測量するところから始め、架設を行った。3号橋が終わってから始めたが、比較的スムーズに「1カ月かからず施工できた」(同)。

3.5号仮橋の施工状況① 杭の打設 / フレームの架設

3.5号仮橋の施工② 覆工板を載せた状況 / FFPの舗設

崩積土を躱す形で川側に線形を振って作った(井手迫瑞樹撮影)

3.5号橋の施工③ 施工完了状況

4号橋の橋長は一連の仮橋で2番目に長い117m

豪雨により発生した土砂で覆工板は崩積土に押され45°も変位

4号橋の橋長は一連の仮橋で2番目に長い117mである。豪雨前までに施工は順調に進んでおり、3スパンの架設を終え、4スパン目の覆工板の張り出しを行っていた矢先、豪雨が襲った。覆工板は崩積土に押され、45°も変位したが、幸い杭の変状はなかった。但し同じ場所には架設できなくなったため、4mほど川側にずらし架設を続けた。架設継続に当たっては、覆工板をつなぐボルトが崩積土の衝撃により、外せなくなったため、溶断により覆工板を撤去した。「このような自然災害で変位した覆工板を撤去したことはかつてない」(一次協力会社の横山基礎工事)ため、覆工板に圧をかけている土砂を慎重に除去し、さらに4スパン目の覆工板上にあった資材も150tCCで慎重に撤去し、その上で溶断作業をおこなった。

4号仮橋の被災状況 覆工板は崩積土に押され、45°も変位した

4号仮橋の施工⓵ 杭の打設 / フレームの架設

4号仮橋の施工② 覆工板を載せた状況 / FFPの舗設

4mほど川側にずらし架設した(井手迫瑞樹撮影)

4号仮橋の施工③ 架設完了状況

なお、同箇所は山側にも仮設道路があったが、豪雨で完全に跡形もなくなった。そのため、この新しい橋をかけるまでトンネル側には、歩いてしか近づけず、完成後初めてトンネル内部へ車両による資材搬入や人の移動ができるようになった。

4号橋施工の再スタートは2025年1月中旬から。4月中には仮橋の架設を完了した。

覆工板の上にはFFPを施工し冬季の凍結による滑り事故を抑止

トンネル坑口付近の土石流による閉塞を防止するためパワーモンスターを設置

一連の仮橋の仮設で一番苦労したのは、冬場からのスタートであったことである。北国の極寒の山間部での施工であり、作業員の心身両面の損耗は想像に余りある。さらに、雨を受けて地盤が緩んだ後の施工であったため、杭施工の震動で崩積土の脆さを助長して、二次災害が起きないかという不安があった。そのため、現場においては、変位を見るための杭を別に施工し、その杭が傾けば即座に警告ランプが回る装置を設置して監視しながら施工した。

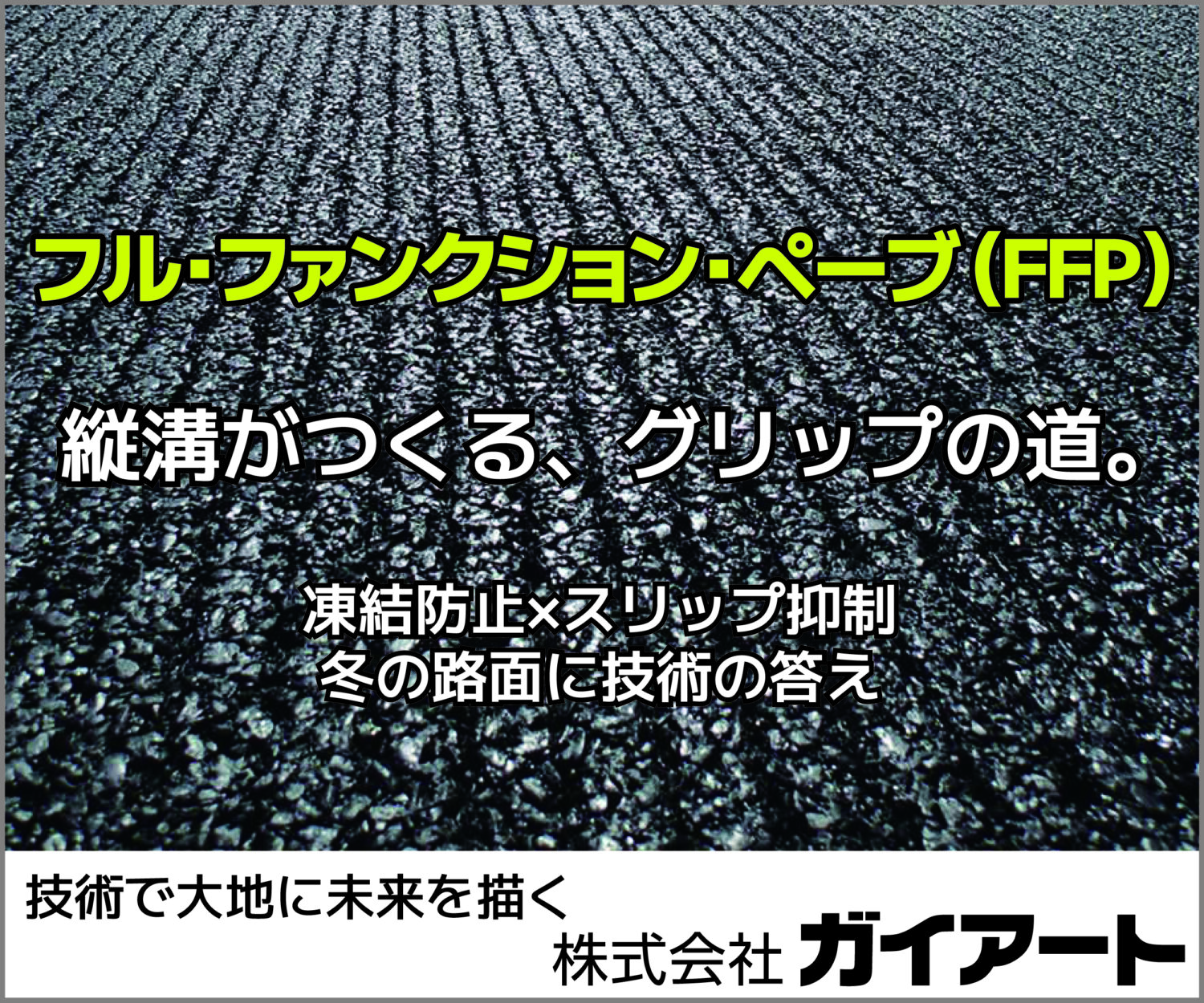

さて、仮設橋梁をつくった後、覆工板の上には、すべり止めと凍結抑制効果を有する表層舗装、『フル・ファンクション・ペーブ』(以降、FFP)を敷設していた。

本工区の線形はカーブが多く、さらに縦横断とも勾配がきつく、冬季には路面凍結の可能性が高い。そのため事故抑止の観点からFFPが採用された。なお、橋梁を超えた先の土工部においても、カーブがある箇所ではFFPを使用している。FFPの縦溝粗面によるスリップ抑制や、塩分保持の持続性といった効果が期待される。

このFFPの合材は、片道3時間かかる金沢アスコンから運搬された。材料の温度低下を防ぐため、運搬時にはダンプの荷台に3重のシートをかける対策がとられた。この作業のためにプラントに別途作業員を配置し、到着時の温度低下を5℃程度に抑えている。運搬には、一度プラントを出ると往復できないため、合計で20台ほどのダンプが必要だった。金沢アスコンでは、早朝3時から準備を開始し、午前8時頃には200tの合材をすべて出荷した。

フル・ファンクション・ペーブの施工

トンネル坑口付近の土石流による閉塞を防止するためパワーモンスターの設置を進めていた

また、トンネル坑口付近の土石流による閉塞を防止するため、輪島側のトンネル坑口付近には、曽々木地区でも用いているパワーモンスターを設置し、ガードしている。高さ1m×設置長40m程度で、砕石を入れて水が抜けるようにした。

最盛期の協力会社は100人弱に及んだ。元請側技術者も20人を要した。

元請は安藤・間。一次協力会社は木部建設(トンネル)、横山基礎工事(仮橋)、旭重機工業(土工)、吉村組(土工)、ガイアート(明かり部舗装)、大成ロテック(トンネル部コンクリート舗装)。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら